肛腸手術中常用麻醉方式

——超聲骶管麻醉

■張珂(濱州醫學院第二臨床醫學院;青島大學附屬威海市中心醫院麻醉科)

現今社會中,肛腸疾病患病率高,已成為困擾人們的常見問題,而手術是治療肛腸疾病的主要手段之一。大部分人對于手術和相關麻醉的知識了解甚少,而患者知曉麻醉的方式和具體操作,不僅有利于手術的進行,還可以緩解患者緊張的情緒。就目前臨床來說,肛腸疾病手術治療中的麻醉方式包括硬膜外麻醉、骶管麻醉、腰麻、全麻等。

而常用骶管麻醉在傳統的操作中有較高的失敗概率。隨著超聲的普及,臨床中開展了超聲引導下的麻醉能夠幫助麻醉醫師準確定位、精準操作,明顯降低并發癥和局麻藥毒性反應的發生率,提高臨床麻醉的安全性,為患者生命安全和手術順利進行保駕護航。本文就來聊聊使用較為廣泛且安全性較高的麻醉方式:超聲引導下骶管麻醉。

傳統方法實施骶管穿刺和骶管阻滯麻醉的局限性

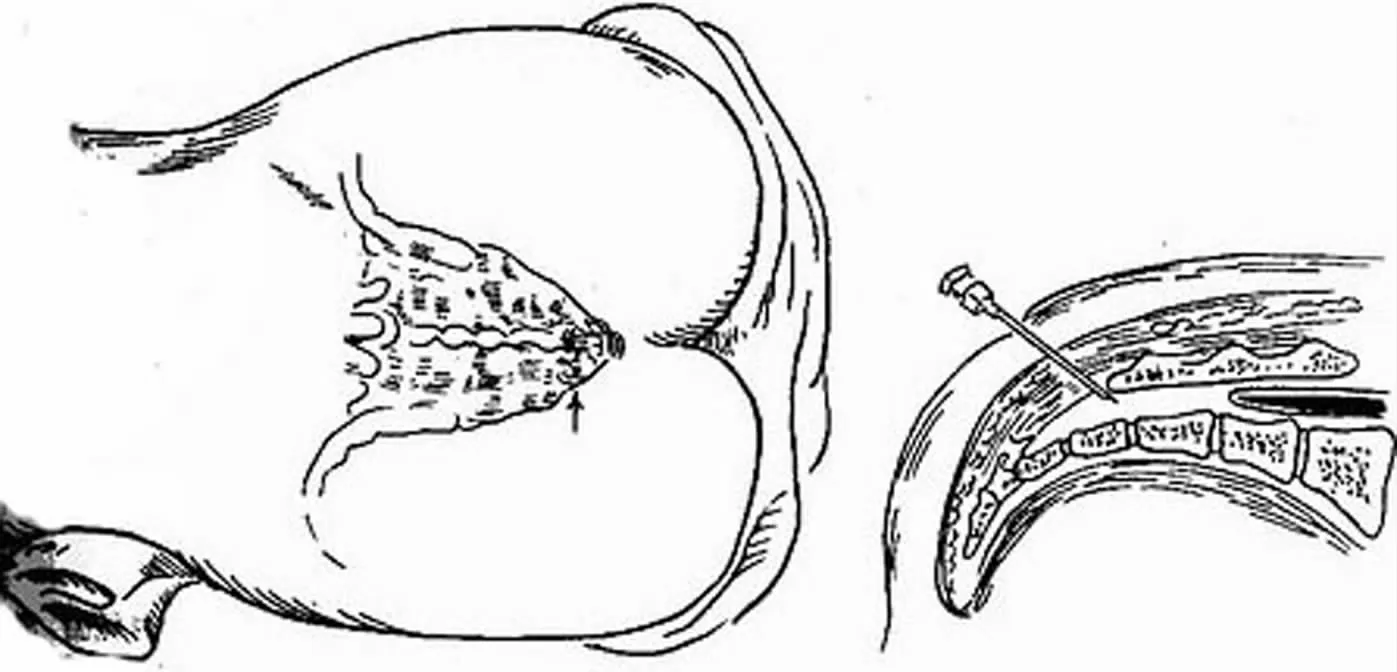

1.早期傳統盲法穿刺

在骶管麻醉發展的早期階段,所應用的麻醉方式被稱為傳統法。在傳統法中,患者可采取側臥位或俯臥位進行麻醉。以側臥位為例,麻醉師指導患者側臥位躺好,背部與手術臺邊沿相齊、與床面垂直,頭下彎、手抱膝,盡量將腰部向后彎曲,充分顯露骶尾部。在骶尾部以目測等腰三角形;以手指觸摸尾骨定位,用食指摸到尾骨尖拇指向上4—6 厘米,以拇指按壓此處突出的標志,然后在其中心觸摸凹陷和裂孔,做十字切痕,為穿刺點。雖然傳統方式操作簡單,但是由于存在個體差異性,所以“等腰三角形”不一定恒定,還會因患者肥胖、老齡骨纖維化、體位擺不到位等因素,導致定位困難或不準確。有文獻研究發現,有3%的研究對象骶裂孔閉合,導致定位困難,從而增加骶管麻醉的失敗概率,致使手術開展困難及患者術中疼痛。

2.傳統體表定位判斷骶管阻滯麻醉成功的局限性

傳統骶管麻醉實施過程中,麻醉醫師主要依靠進針突破落空感、患者疼痛判斷麻醉是否成功,并無更加確切的方式進行麻醉效果的評估。

另有一種輔助評估標準稱為“smoth”試驗,具體是指:在患者下腰位置,予以藥液注射,藥液注射過程中聞及流水聲,便可證明麻醉藥物注入成功,此試驗是一種較科學、準確的判斷方式,但是只能對麻醉藥物注入軟組織的情況進行判斷,無法判斷注入的具體位置和具體層次。而且,以上兩種判定方式主觀性強,都具有局限性,不能保證手術過程中安全無痛。

超聲在骶管麻醉中的應用情況

1.超聲技術在骶管麻醉前的評估作用

肛門直腸周圍血管豐富,神經組成復雜,對外傷或炎癥刺激極為敏感,疼痛常貫穿整個圍術期,給患者造成極大痛苦;患者術后排便、換藥、坐浴會刺激新鮮創面,引起肛門括約肌痙攣,導致劇烈疼痛,因此肛腸手術術后疼痛是最急需解決的疼痛之一。

骶管阻滯是一種適用于直腸、肛門、會陰部及小兒手術的麻醉方式,也是目前臨床上肛腸手術常用的麻醉方式之一。但骶管內有豐富的靜脈血管叢,除容易穿刺損傷出血外,局麻藥吸收速度快,也容易發生麻醉藥物中毒現象。再者,現在患者大多合并心腦血管疾病、肥胖等因素,使得操作具有困難。因此,使用超聲引導可以為手術中的麻醉保駕護航。

2.超聲識別解剖位置優勢

借助超聲技術能夠輔助識別解剖位置。超聲具有較高的分辨能力, 還能較為清晰地顯示鄰近小神經;超聲技術可以使骶管內空間的識別變得更加形象,直視下可清晰看到麻醉需要明確的各個結構,比如骶裂孔、骶骨角、骶尾韌帶及骶管腔,為精準骶管麻醉提供有力支持。在可視化條件下進行骶管穿刺,準確定位穿刺點,引導穿刺針進針方向,提高了操作準確性及安全性,有效提升穿刺成功率,且不會增加不適反應,提升肛腸手術患者安全舒適度。

超聲骶管麻醉的優勢

超聲引導下骶管麻醉,因其特有的可視化特點,使得麻醉醫師在操作過程中能夠清晰判斷組織結構,引導穿刺針至穿刺所需位置,從而減少穿刺次數,并相應減少穿刺并發癥的發生。

也因定位準確,既可減少麻醉藥物使用,減輕藥物不良反應,又能保證麻醉起效時間縮短,使之很快達到手術所需標準。

同時,還能躲避周圍血管,以防麻醉藥物誤入,引起局麻藥中毒,提高安全性。

因此,超聲骶管麻醉在肛腸手術中效果確切,有利于麻醉醫師操作,既能提高麻醉成功率,又能確保麻醉效果及其安全性,還可以提升診療過程中的舒適度和患者的滿意度。

希望以上內容可以對需行肛腸手術治療疾病的廣大朋友提供關于麻醉方面的幫助。經本文介紹,了解手術常用麻醉方式和操作流程,減輕對未知的恐懼。