行程問題教學的一致性初探

杜永寧

《義務教育數學課程標準(2022年版)》明確提出以“設計體現結構化特征的課程內容”為課程基本理念之一。教學實踐中,教師要善于發現和理解學習內容的結構化,從整體性上把握和處理學習內容,使學生的學習過程體現出一致性,實現同一內容在不同學習階段的進階與發展,構建起自己的知識結構體系。下面以“相遇問題”為例談談“行程問題”教學的一致性處理過程。

1回憶行程問題的基本特征和數量關系

出示題目:余剛從自己家出發去少年文化宮,每分鐘走75米,5分鐘到達。他家與少年宮相距多少米?

學生畫線段圖,解答。匯報:求余剛家與少年宮相距多少米就是求余剛家到少年宮的路程,已知速度是75米/分,時間是5分,根據“速度×時間=路程”列出算式75×5=375米。

2理解新問題,辨析異同

出示題目:余剛家在少年宮西邊,苗苗家在少年宮東邊。一天他們約定同時從自己家出發去少年文化宮。經過5分兩人正好在少年文化宮相遇,得知余剛每分走75米,苗苗每分走60米,他們兩家相距多少米?

2.1學生演示行走情境,理解“同時”“相遇”(“相向”),理解“5分相遇”是指相遇時余剛和苗苗都分別走了5分鐘。

2.2與前一問題對比,辨析異同。學生發現都是行程問題,都是求路程,不同的是前一問題是“一個人走”,這個問題是“兩個人一起走”。

2.3畫出線段圖,并解答。

3討論與分析,體驗行程問題解答的一致性

3.1學生匯報方法一。75×5+60×5,先算余剛家到少年宮的路程,再算苗苗家到少年宮的路程,兩段路程加起來就是兩家相距路程。

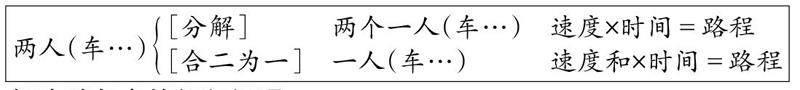

3.2討論。與前一問題的解答有什么相同?學生發現:雖然是兩個人一起走,但是可以分開來看,看成兩個“前一問題”。解答所用數量關系不變,只是用兩次而已,再求“路程和”(利用學生回答生成這個概念)。

3.3教師小結。把“兩個人”看成“兩個一人走”(板書),巧妙地把較復雜的新問題轉化成了簡單的舊知識,仍然用以前的數量關系就輕松解答出來。

4討論分析,理解行程問題解答特殊性中的一致性

4.1學生匯報方法二。(75+60)×5,先算兩人每分共走多少米,再算兩人5分共走多少米,也就是兩家相距的路程。

4.2動畫演示,幫助學生理解,自然認識新的數量關系:速度和×時間=路程和。

4.3思考:與前一問題的解答還有相同之處嗎?學生發現,雖然這種解答思路表面上與原來不同,但把“兩個人”看成“一個人”(想象是一個超人,一只腳速度75m/min,另一只腳速度60m/min),其實還是運用了基本的數量關系:速度×時間=路程。

4.4教師小結:恭喜大家能有這樣的想象力,把“兩個人”合二為一成為“一個人”(板書),復雜的新問題又轉化成簡單的舊知識,把原來的速度改成速度和就求得路程和。

5完善板書,展現行程問題解答的一致性

引導學生回憶分析、解答過程,完善板書,讓學生看見今天的所學與前面之所學的聯系,見證行程問題解答方法的一致性。

6運用一致性,解決稍復雜的行程問題

王剛和麗麗分別從自己家出發去看電影。王剛騎摩托車,每分鐘行60Om,麗麗騎自行車,每分鐘行200m。麗麗比王剛提前2分鐘出發,再經過7分鐘后他們同時到達電影院。王剛和麗麗家相距多少米?

學生體驗并理解了簡單與復雜行程問題解答思路和方法的一致性,現在按“圖”索驥即可。如果看成“兩個一人”,就有600×7+200×(2+7)=6000米;如果“合二為一”,考慮到只有同時所行才能合二為一,所以這個“一人”所行路程(600+200)×7加上麗麗單獨所行路程200×2也可求解。