青少年即興音樂創(chuàng)作能力培養(yǎng)的探索

呂軍輝 趙影

(1.廣西藝術(shù)學(xué)院,廣西南寧 530022;2.廣西南寧市南湖小學(xué),廣西南寧 530022)

我國(guó)教育部頒發(fā)的《義務(wù)教育音樂課程標(biāo)準(zhǔn)》中,在“課程目標(biāo)”這一章節(jié)的第三點(diǎn)中,將“以自由、即興的創(chuàng)作方式表達(dá)自己的情感,學(xué)習(xí)淺顯的音樂創(chuàng)作常識(shí)和技能”作為音樂課程標(biāo)準(zhǔn)之一。課標(biāo)中的這句話常常會(huì)被音樂教師所忽略,或是沒有引起足夠的重視。眾所周知,音樂是表達(dá)情感的藝術(shù),感知音樂、表現(xiàn)音樂最好的方式,就是學(xué)生能夠通過即興創(chuàng)作方式,自由自在表達(dá)出他們內(nèi)心豐富的情感,從而達(dá)到提高自我審美能力,發(fā)展創(chuàng)造性思維,形成良好人文素養(yǎng)的培養(yǎng)目標(biāo),為學(xué)生終身喜愛音樂、學(xué)習(xí)音樂、享受音樂奠定良好的基礎(chǔ)。[1]作為一名從事藝術(shù)教育的教育工作者,筆者認(rèn)為,在人生的青少年階段及早進(jìn)行音樂創(chuàng)作能力的培養(yǎng)與即興技能的訓(xùn)練,除了提升青少年藝術(shù)素質(zhì)外,也有利于發(fā)現(xiàn)和造就一批專業(yè)的藝術(shù)人才,從而為專業(yè)藝術(shù)院校的后備人才儲(chǔ)備打下良好基礎(chǔ)。

在音樂課教學(xué)中,如何培養(yǎng)青少年自由、即興的創(chuàng)作能力?通過什么方式鼓勵(lì)學(xué)生大膽、無(wú)拘無(wú)束地表達(dá)內(nèi)心的音樂體驗(yàn)?如何尊重每個(gè)學(xué)生不同的個(gè)體音樂體驗(yàn)和學(xué)習(xí)方式?這些都是值得每個(gè)音樂教師深思的問題。在多年的教學(xué)中,筆者一直帶著以上的思考,通過教學(xué)實(shí)踐,進(jìn)行積極的探索。

一、即興創(chuàng)作能力的實(shí)施過程及方法

1.即興樂思生成的引導(dǎo)

樂思是如何產(chǎn)生的?這本身就是一個(gè)重大的研究話題,在音樂課上,要給學(xué)生闡述清楚這一問題,恐怕是不切實(shí)際也是沒必要的。音樂教師必須以學(xué)生能夠理解和接受的方式,通過啟發(fā)式教學(xué),讓學(xué)生尋找樂思產(chǎn)生的源頭。筆者經(jīng)過大量研究與思考,覺得樂思的產(chǎn)生與聯(lián)覺有著很大的關(guān)系。我們知道,各種感覺之間產(chǎn)生相互作用的心理現(xiàn)象,即對(duì)一種感官的刺激作用觸發(fā)另一種感覺的現(xiàn)象,在心理學(xué)上被稱為“聯(lián)覺”現(xiàn)象。音樂作為一門聽覺藝術(shù)形式,可以借助感官的多重聯(lián)覺,形成一種互通“橋梁”作用,從而促進(jìn)樂思的開啟。

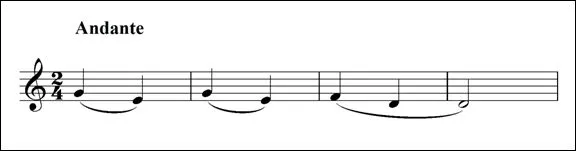

通常我們所說(shuō)的樂思,特指音樂的旋律,我們聆聽及認(rèn)識(shí)音樂,就是首先通過旋律來(lái)帶入的。簡(jiǎn)而言之,旋律最主要的要素就是節(jié)奏與音高,可以這樣來(lái)理解:節(jié)奏是橫向坐標(biāo)的支撐,音高為縱向坐標(biāo)的流動(dòng),二者相互作用,即產(chǎn)生出美妙的旋律。有了這個(gè)基本認(rèn)知后,教師在課堂上便可以啟發(fā)學(xué)生進(jìn)行即興音樂創(chuàng)作,例如:讓同學(xué)即興創(chuàng)作一段旋律,表現(xiàn)的是湖面上劃船的情景。教師可以和學(xué)生身體微微擺動(dòng),一起做劃船的動(dòng)作,肢體語(yǔ)言在大腦的聯(lián)覺作用下,自然而然會(huì)產(chǎn)生與之相適應(yīng)的樂思,大多數(shù)同學(xué)比較認(rèn)可的樂思旋律如譜例1所示:

譜例1

在產(chǎn)生樂思旋律后,教師可以進(jìn)一步啟發(fā)學(xué)生,采用填詞入曲的方式,讓學(xué)生自己創(chuàng)作歌詞,并填入曲中唱出來(lái),如“劃呀劃呀劃小船”,此種方式,能夠使學(xué)生更進(jìn)一步地感受音樂形象,從中體驗(yàn)音樂創(chuàng)作帶來(lái)的喜悅。根據(jù)筆者大量的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),通過聯(lián)覺啟發(fā)模式,學(xué)生可以準(zhǔn)確、快速地尋找和產(chǎn)生樂思,大大激發(fā)對(duì)音樂創(chuàng)作的學(xué)習(xí)興趣和主動(dòng)性,從而達(dá)到寓教于樂的學(xué)習(xí)效果。

2.樂思發(fā)展訓(xùn)練

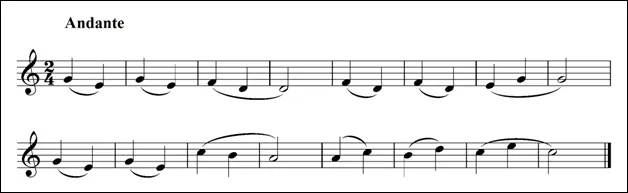

樂思產(chǎn)生之后,就要通過一系列的發(fā)展技巧,使之不斷完善,最終形成完整的樂思。在音樂課上,教師必須教授學(xué)生一些常用的、實(shí)用的樂思發(fā)展技巧,使樂思有邏輯地向前走。常用的樂思發(fā)展技巧有:嚴(yán)格重復(fù)、變化重復(fù)、嚴(yán)格模進(jìn)、變化模進(jìn)、擴(kuò)大、縮小、引申、逆行、倒影等等。舉例說(shuō)明,譜例1中所示的主題樂思,通過種種發(fā)展手法,即可成為一首具有完整結(jié)構(gòu)的樂曲(如譜例2所示)。

譜例2

如果說(shuō)樂思的產(chǎn)生階段,感性的成分會(huì)偏多一些,那么在后續(xù)的發(fā)展階段,一定是理性的成分占主導(dǎo)。下面以譜例2進(jìn)行具體說(shuō)明:該譜例是一個(gè)樂段結(jié)構(gòu),分為4個(gè)樂句。前面提到了,第一個(gè)樂句是教師通過引導(dǎo)和啟發(fā),讓學(xué)生通過聯(lián)覺尋找和產(chǎn)生的樂思,我們稱之為起句。后面就是根據(jù)基礎(chǔ)樂思,采用一系列手法發(fā)展而來(lái)的3個(gè)樂句。關(guān)于這個(gè)樂曲的旋律發(fā)展手法,筆者做進(jìn)一步解釋:第2樂句采用模進(jìn)和逆行的發(fā)展手法、第3樂句采用重復(fù)和模進(jìn)的發(fā)展手法、第4樂句則采用了倒影的發(fā)展手法,整個(gè)樂段手法運(yùn)用得當(dāng),素材集中,層次分明,樂思連貫且富于邏輯性。

在樂思發(fā)展訓(xùn)練環(huán)節(jié)中,教師需要給學(xué)生重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是:假設(shè)不遵循理性的創(chuàng)作原則,任憑感覺去發(fā)展主題樂思,音樂材料及結(jié)構(gòu)就會(huì)變得散漫、混亂,沒有邏輯性,音樂也會(huì)由于缺乏明確的記憶點(diǎn),給人無(wú)法留下深刻印象。我們常說(shuō)的“理性與感性的完美統(tǒng)一”,可作為教學(xué)中的難點(diǎn)和重點(diǎn),學(xué)生要多加練習(xí)和體會(huì),才能掌握恰當(dāng),運(yùn)用自如。

3.音樂律動(dòng)訓(xùn)練

前面我們提到,音樂雖然作為一門以聽覺為主的藝術(shù)形式,但是它卻承擔(dān)著多重感官系統(tǒng)之間的聯(lián)系。以律動(dòng)為起點(diǎn),可以更好地符合中小學(xué)生年齡和生理階段活潑好動(dòng)的特性,使得學(xué)生在體態(tài)律動(dòng)中獲得更為直接的音樂感受,讓以節(jié)奏為主的抽象性音樂要素成為可以看得見的體態(tài)表現(xiàn),同時(shí)也可以讓學(xué)生在音樂課堂學(xué)習(xí)過程中調(diào)動(dòng)全身感官系統(tǒng),充分利用聯(lián)覺加強(qiáng)學(xué)生的自我藝術(shù)體驗(yàn)與感受。

以桂教版小學(xué)二年級(jí)《音樂》下冊(cè)中,《小小雨點(diǎn)》這首歌曲的教學(xué)來(lái)舉例。在課堂上,教師要求學(xué)生拍手跟隨主旋律的律動(dòng),雙腳足跟著地,腳尖每?jī)膳膿粢幌拢ㄈ缱V例3所示),形成另外一個(gè)律動(dòng),通過歌唱、拍手、跺腳,準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)表現(xiàn)音樂的律動(dòng)規(guī)律,體驗(yàn)音樂的多維層次表達(dá)。

譜例3

體態(tài)律動(dòng)音樂教學(xué)法被譽(yù)為“音樂教學(xué)技術(shù)的革命”,這種教學(xué)法更加注重發(fā)掘人內(nèi)心深處對(duì)節(jié)奏感、情緒的感知,提高神經(jīng)敏感度,激發(fā)藝術(shù)想象力與創(chuàng)造力,可以達(dá)到培養(yǎng)學(xué)生用肢體的協(xié)調(diào)性來(lái)感知音樂外在與內(nèi)在律動(dòng)的目的。因此在學(xué)生音樂創(chuàng)造能力的訓(xùn)練中,體態(tài)律動(dòng)也成為筆者最為常用的音樂教學(xué)法之一。

二、即興創(chuàng)作能力的教學(xué)設(shè)計(jì)原則

對(duì)學(xué)生即興創(chuàng)作能力的培養(yǎng)與訓(xùn)練,不能僅僅作為單一的教學(xué)模塊,而是要放置于導(dǎo)向性、科學(xué)性、整體性、可操作性的整體評(píng)價(jià)體系中,做綜合評(píng)判。為達(dá)到良好的教學(xué)目的,筆者認(rèn)為教學(xué)設(shè)計(jì)有必要遵循以下幾點(diǎn)。

1.緊扣教學(xué)目標(biāo),達(dá)成教學(xué)效果

在中小學(xué)音樂課的教學(xué)中,每一個(gè)教學(xué)單元都有單元總目標(biāo),因此教師在設(shè)計(jì)教學(xué)內(nèi)容時(shí),只有緊扣教學(xué)目標(biāo),靈活制定授課方式,才能達(dá)到良好的教學(xué)效果。舉例來(lái)說(shuō),桂教版小學(xué)五年級(jí)《音樂》下冊(cè)第三單元《輝煌銅管》,其教學(xué)總目標(biāo)中有一條是“讓學(xué)生初步認(rèn)識(shí)和了解進(jìn)行曲、圓舞曲、舞曲等形式”。教師在授課中,先給學(xué)生講解圓舞曲的節(jié)奏特征,并在鋼琴上不斷演奏“嘭-嚓-嚓”的和弦固定音型,要求學(xué)生根據(jù)這個(gè)節(jié)奏音型來(lái)設(shè)計(jì)一段旋律。大量的實(shí)踐結(jié)果表明,在教師的啟發(fā)下,多數(shù)學(xué)生能夠根據(jù)教師所彈奏的和弦音型,即興哼唱出旋律。通過這種方式,學(xué)生對(duì)圓舞曲這一體裁形式便有了深刻的感性認(rèn)知,有效達(dá)成了教學(xué)目標(biāo)。

2.從趣味入手,以游戲?yàn)檩o

一位有經(jīng)驗(yàn)的教師,在教學(xué)設(shè)計(jì)中,會(huì)基于各個(gè)年齡段學(xué)生不同的心理特質(zhì),通過精妙的設(shè)計(jì),讓課堂教學(xué)充滿趣味性,使學(xué)生在快樂和興致勃勃中,潛移默化地掌握所學(xué)知識(shí)。在教學(xué)中,筆者經(jīng)常使用的課堂游戲有:節(jié)奏模擬游戲、音符跳跳游戲、角色扮演游戲、填詞游戲、樂句接龍游戲等等。在課堂小游戲中,教師要注意整體氣氛的把控,把激發(fā)學(xué)生參與音樂游戲的動(dòng)力與活力調(diào)動(dòng)出來(lái),同時(shí)也要注意對(duì)課堂紀(jì)律的把控,做到見好就收。毋庸置疑,在游戲過程中,同學(xué)之間的配合與交流,是十分有助于學(xué)生奮發(fā)精神與合作精神的培養(yǎng)。

3.改變傳統(tǒng)教學(xué)方法,嘗試全新音樂實(shí)踐體驗(yàn)

傳統(tǒng)的音樂課教學(xué)中,教師與學(xué)生按照既定的角色模式,在既定的知識(shí)框架內(nèi)進(jìn)行教與學(xué),很多知識(shí)和練習(xí),都是帶有標(biāo)準(zhǔn)化的傾向。長(zhǎng)此以往,會(huì)抹殺學(xué)生的主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造力。以為有創(chuàng)新精神和意識(shí)的教師,會(huì)通過講解、導(dǎo)賞、模仿、做示范等多種方式進(jìn)行教學(xué)引導(dǎo),使學(xué)生對(duì)音樂既有感性的認(rèn)知,又有理性的思考。當(dāng)然,嘗試全新音樂實(shí)踐體驗(yàn),需要教師通過教學(xué)探究與實(shí)踐,不斷學(xué)習(xí)與摸索,同時(shí)也考驗(yàn)著教師通過各種教學(xué)途徑,把一些看不見摸不著的抽象思維,有方法、有條理地展現(xiàn)在學(xué)生面前的智慧與能力。

要上好一堂課,歸根結(jié)底,教師在上課時(shí)始終要記住“學(xué)生是主體”,要研究學(xué)生的心理特點(diǎn)、學(xué)習(xí)特點(diǎn),圍繞這個(gè)“中心”,再通過精巧的設(shè)計(jì)、有效的方法,一定能上出有趣味、有實(shí)效的音樂課。

三、即興音樂創(chuàng)作能力培養(yǎng)的美育意義探究

作為一名音樂教育工作者,面對(duì)“青少年即興音樂創(chuàng)作能力培養(yǎng)”這個(gè)教學(xué)內(nèi)容,應(yīng)該以更加宏大的視野、更為深邃的思考,在工作的目標(biāo)、意義了然于心之后,繼而從美育審美層面、藝術(shù)教育的社會(huì)功能層面等,去加以研究和探討。

1.“游于藝”的教育境界[2]

偉大的教育家孔子說(shuō):“志于道,據(jù)于德,依于仁,游于藝”①,這里的“游于藝”,以現(xiàn)代人的理解方式,可以解讀為自由自在徜徉于藝術(shù)帶來(lái)的高級(jí)美感之中。筆者在多年的教學(xué)生涯中,發(fā)現(xiàn)音樂老師的教學(xué)存在以下三個(gè)狀況,為了方便闡釋,權(quán)且以大家好理解的稱謂來(lái)劃分之:第一種,“照本宣科型”,這類教師的教學(xué)方式墨守成規(guī),不越雷池,課堂氣氛沉悶寡淡,學(xué)生無(wú)法體會(huì)到學(xué)習(xí)音樂的樂趣和興趣;第二種,“天馬行空型”,這種老師往往不認(rèn)真?zhèn)湔n,其教學(xué)內(nèi)容隨意,課堂上習(xí)慣給學(xué)生唱唱歌、聽聽音樂,到時(shí)間就下課。更有甚者,所教之內(nèi)容與教材、教綱離題萬(wàn)里,課堂紀(jì)律混亂松散,徒然浪費(fèi)學(xué)生時(shí)間;第三種,“寓教于樂型”,這種類型的老師,往往能夠根據(jù)教學(xué)內(nèi)容精心設(shè)計(jì)課堂環(huán)節(jié),在創(chuàng)新意識(shí)的驅(qū)動(dòng)下,能夠在傳授課課本音樂知識(shí)的同時(shí),還能拓展課堂內(nèi)容,善于用學(xué)生喜聞樂見的方式組織教學(xué),課堂氣氛輕松活潑,充滿歡聲笑語(yǔ)。很顯然,第三種老師,就是達(dá)到了孔子所說(shuō)的“游于藝”之境界,也是符合現(xiàn)代教育理念的好老師。達(dá)成“游于藝”境界的教師,必定是對(duì)教育規(guī)律的深度了解和自如運(yùn)用,對(duì)學(xué)科技能的熟練掌握為前提的,即我們所說(shuō)的“熟能生巧”,借助業(yè)務(wù)和技能的熟練度,巧妙調(diào)動(dòng)手段和方法,帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)入“游于藝”的學(xué)習(xí)狀態(tài),在潛移默化中,讓學(xué)習(xí)者達(dá)成感受音樂、學(xué)習(xí)知識(shí)、享受審美的高度。

2.“成于樂”的人格達(dá)成

《論語(yǔ)·泰伯》有言:“興于詩(shī),立于禮,成于樂”。這句話,是孔子十分重要的教育理念表述:學(xué)子在智力——“興于詩(shī)”的構(gòu)建、道德——“立于禮”的構(gòu)建,繼而到品格——“成于樂”的構(gòu)建過程,才能歷練成為具有完美人格的君子。若以現(xiàn)代人的邏輯來(lái)理解,學(xué)人經(jīng)由接受語(yǔ)言、行為、智慧、道德等一系列全面的教育后,便可以形成健全的人格。孔子的教育思想,和西方教育思想是不謀而合的,如現(xiàn)代教育家蘇霍姆林斯基說(shuō):“音樂教育的主要目的不是培養(yǎng)音樂家,而是培養(yǎng)人”,這句話可以看作是“成于樂”教育理念的現(xiàn)代版表述。

多年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)證明,即興音樂創(chuàng)作能力的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練,青少年學(xué)生在知識(shí)獲取當(dāng)中,感知力、領(lǐng)悟力、理解力、審美力等都有顯著提升,教師通過不斷的引導(dǎo)與鼓勵(lì),學(xué)生們?cè)趧?chuàng)造音樂的成就感中,均能積極、大膽地表現(xiàn)音樂、表達(dá)自我心聲,借由音樂潛移默化美育作用與審美體驗(yàn),受教學(xué)生的性格大都開朗向善,自信心增強(qiáng)。以上種種,都是“成于樂”健全人格達(dá)成得很好例證。

音樂課作為實(shí)施美育的實(shí)施途徑之一,是國(guó)民基礎(chǔ)教育階段的一門必修課。在音樂課的教與學(xué)中,優(yōu)秀的教師能夠激發(fā)學(xué)生的表現(xiàn)欲和創(chuàng)造欲,在主動(dòng)體驗(yàn)中展現(xiàn)他們的個(gè)性和創(chuàng)造才能,使他們的想象力和創(chuàng)造性思維得到充分發(fā)揮。從心理學(xué)、教育學(xué)的觀點(diǎn)來(lái)看,人生中學(xué)習(xí)藝術(shù)的最佳年齡階段應(yīng)該是在青少年時(shí)期,在這個(gè)黃金年齡段,美育的種子一旦播下,將會(huì)對(duì)其人格的健全形成良好的催化作用,且終生難以磨滅。精神分析的創(chuàng)始人西格蒙德·弗洛伊德也是持此觀點(diǎn),他在其論著中特別強(qiáng)調(diào)童年經(jīng)歷和教育對(duì)一個(gè)人后來(lái)成長(zhǎng)的影響。

筆者在本課題的調(diào)研中發(fā)現(xiàn),不少音樂教師會(huì)囿于教學(xué)條件,或是借由其他借口,在音樂課教學(xué)中完全不涉獵“即興音樂創(chuàng)作”這一內(nèi)容。在國(guó)家大力倡導(dǎo)素質(zhì)教育和美育教育的大時(shí)代背景下,筆者強(qiáng)烈呼吁同行們應(yīng)該克服各種困難,不斷提升個(gè)人專業(yè)技能和綜合素養(yǎng),以高度的責(zé)任心和工作熱情,在教學(xué)中積極開展即興音樂創(chuàng)作能力培養(yǎng)這一教學(xué)內(nèi)容,讓學(xué)生在學(xué)習(xí)音樂的過程中,真正獲得“感受與欣賞音樂、表現(xiàn)與創(chuàng)造音樂”的心智和能力。如果說(shuō)感受與欣賞是音樂學(xué)習(xí)中的開端,那么表現(xiàn)與創(chuàng)造音樂就是音樂學(xué)習(xí)的高級(jí)階段和終極目標(biāo)。

在時(shí)代快速發(fā)展,科技不斷日新月異的今天,全面深化教育改革、全面推進(jìn)素質(zhì)教育、注重教育的內(nèi)涵式發(fā)展,這些教育國(guó)策是與每個(gè)教師休戚相關(guān)的。體現(xiàn)以音樂審美體驗(yàn)為核心,使學(xué)習(xí)內(nèi)容生動(dòng)有趣、豐富多彩,有鮮明的時(shí)代感和民族性,引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)參與音樂實(shí)踐,是每位音樂教育工作者的使命擔(dān)當(dāng)。[3]如果說(shuō)教師是人類靈魂的工程師,那么音樂教師就是傳播美的使者。播種美、孕育美、表達(dá)美、創(chuàng)造美,這正是筆者研究“青少年即興音樂創(chuàng)作能力培養(yǎng)”這一教研課題的終極意義之所在,文中觀點(diǎn)、教學(xué)方式及方法,僅供同行參考,不當(dāng)及謬誤之處,還請(qǐng)大家不吝賜教,籍此文希望與音樂教育同行交流的同時(shí),引發(fā)大家對(duì)這一課題更為深入的思考與探索。

注釋:

①見《論語(yǔ)·述而》。