海洋產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新與區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長

高靜 王燕 李學(xué)林

摘? ?要:基于2002—2019年沿海11個省(市)的面板數(shù)據(jù),首先采用改進(jìn)的區(qū)位熵測度了各省(市)海洋產(chǎn)業(yè)集聚水平,然后采用熵值法對各省份區(qū)域科技創(chuàng)新進(jìn)行評價。在此基礎(chǔ)之上建立面板模型,檢驗科技創(chuàng)新在海洋產(chǎn)業(yè)集聚與區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間的中介效應(yīng)。實證結(jié)果發(fā)現(xiàn):第一,海洋產(chǎn)業(yè)集聚的差異性呈現(xiàn)先下降再上升的趨勢,其中河北省的海洋產(chǎn)業(yè)集聚水平一直處于相對落后狀態(tài);第二,科技創(chuàng)新綜合評價處于較高水平的地區(qū)依然聚集在東南沿海等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū),創(chuàng)新能力一直處于落后狀態(tài)的是廣西和海南地區(qū);第三,通過中介效應(yīng)檢驗得出,科技創(chuàng)新在海洋產(chǎn)業(yè)集聚與區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間起中間傳導(dǎo)作用。

關(guān)鍵詞:海洋產(chǎn)業(yè)集聚;科技創(chuàng)新;經(jīng)濟(jì)增長;中介效應(yīng)

中圖分類號:F224.0? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2024)06-0023-04

引言

黨的二十大報告強(qiáng)調(diào),海洋經(jīng)濟(jì)是發(fā)展中的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),要把海洋經(jīng)濟(jì)作為國家現(xiàn)代化建設(shè)的重要支撐;提出要加強(qiáng)海洋科技創(chuàng)新,推動人才培養(yǎng),推進(jìn)海洋科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。我國在推進(jìn)科技創(chuàng)新的過程中,需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)并引進(jìn)人才,建立完善的科技創(chuàng)新體系。同時,還需要加強(qiáng)科技成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用,促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)的深度融合。只有通過全方位的創(chuàng)新推動,才能實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo),實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級,提高我國在全球經(jīng)濟(jì)中的競爭力和影響力。近年來,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新常態(tài),傳統(tǒng)的粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式已經(jīng)無法適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。因此,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,科技創(chuàng)新成為推動社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)內(nèi)在力量。海洋產(chǎn)業(yè)的集聚能夠聚集生產(chǎn)要素和人力資本,形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),從而促進(jìn)技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和科技創(chuàng)新的發(fā)展。這為科技創(chuàng)新提供了強(qiáng)大的支持,同時也促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。近年來,很多學(xué)者關(guān)注海洋產(chǎn)業(yè)集聚、經(jīng)濟(jì)增長以及科技創(chuàng)新之間的關(guān)系,進(jìn)行了多方面的研究。在產(chǎn)業(yè)集聚和經(jīng)濟(jì)增長方面,楊羽霏(2021)探究了產(chǎn)業(yè)聚集對經(jīng)濟(jì)增長的影響,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚具有規(guī)模效應(yīng)。在科技創(chuàng)新與海洋產(chǎn)業(yè)方面,袁琴(2021)發(fā)現(xiàn),創(chuàng)新驅(qū)動在海洋產(chǎn)業(yè)集聚中發(fā)揮著重要作用。在科技創(chuàng)新促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方面,李文鴻(2021)研究結(jié)果顯示,科技創(chuàng)新能夠顯著推動經(jīng)濟(jì)增長。

從以上文獻(xiàn)可以看出,現(xiàn)有研究對我國海洋產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行了多方面的探討,但仍有可深入研究之處。大多數(shù)研究都是從三者之間的兩兩關(guān)系進(jìn)行研究的,對三者之間的相互關(guān)聯(lián)的相關(guān)研究還相對比較少。本文深入挖掘海洋產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間的內(nèi)部作用機(jī)理,將海洋產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新與區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長放在同一框架下進(jìn)行研究,討論科技創(chuàng)新在海洋產(chǎn)業(yè)集聚與區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間的中介傳導(dǎo)作用。

一、數(shù)據(jù)來源與評價指標(biāo)建立

(一)數(shù)據(jù)來源

為了確保研究數(shù)據(jù)的一致性、連續(xù)性和完整性,本文選擇了2002—2019年沿海11個省(市)作為研究對象。我們使用改進(jìn)的區(qū)位熵來測量海洋產(chǎn)業(yè)的集聚程度,并采用熵值法對科技創(chuàng)新進(jìn)行評價,同時使用區(qū)域人均實際GDP作為衡量區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的指標(biāo)。本文數(shù)據(jù)來源包括歷年的《中國統(tǒng)計年鑒》《中國科技統(tǒng)計年鑒》《中國海洋統(tǒng)計年鑒》、Wind數(shù)據(jù)庫和國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)庫等。

(二)海洋產(chǎn)業(yè)聚集水平測度

隨著產(chǎn)業(yè)集聚理論的不斷發(fā)展和深入研究,國內(nèi)外學(xué)者提出了多種測度產(chǎn)業(yè)集聚的方法。這些方法各有優(yōu)缺點,但由于傳統(tǒng)的區(qū)位熵法計算比較簡便,因此區(qū)位熵法被廣泛使用。然而,傳統(tǒng)的區(qū)位熵法并不能準(zhǔn)確反映一個區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實際水平與其他區(qū)域的差異性。因此,本文對傳統(tǒng)的區(qū)位熵法進(jìn)行了改進(jìn),以更準(zhǔn)確地測度海洋產(chǎn)業(yè)的聚集程度。具體的計算公式如下:

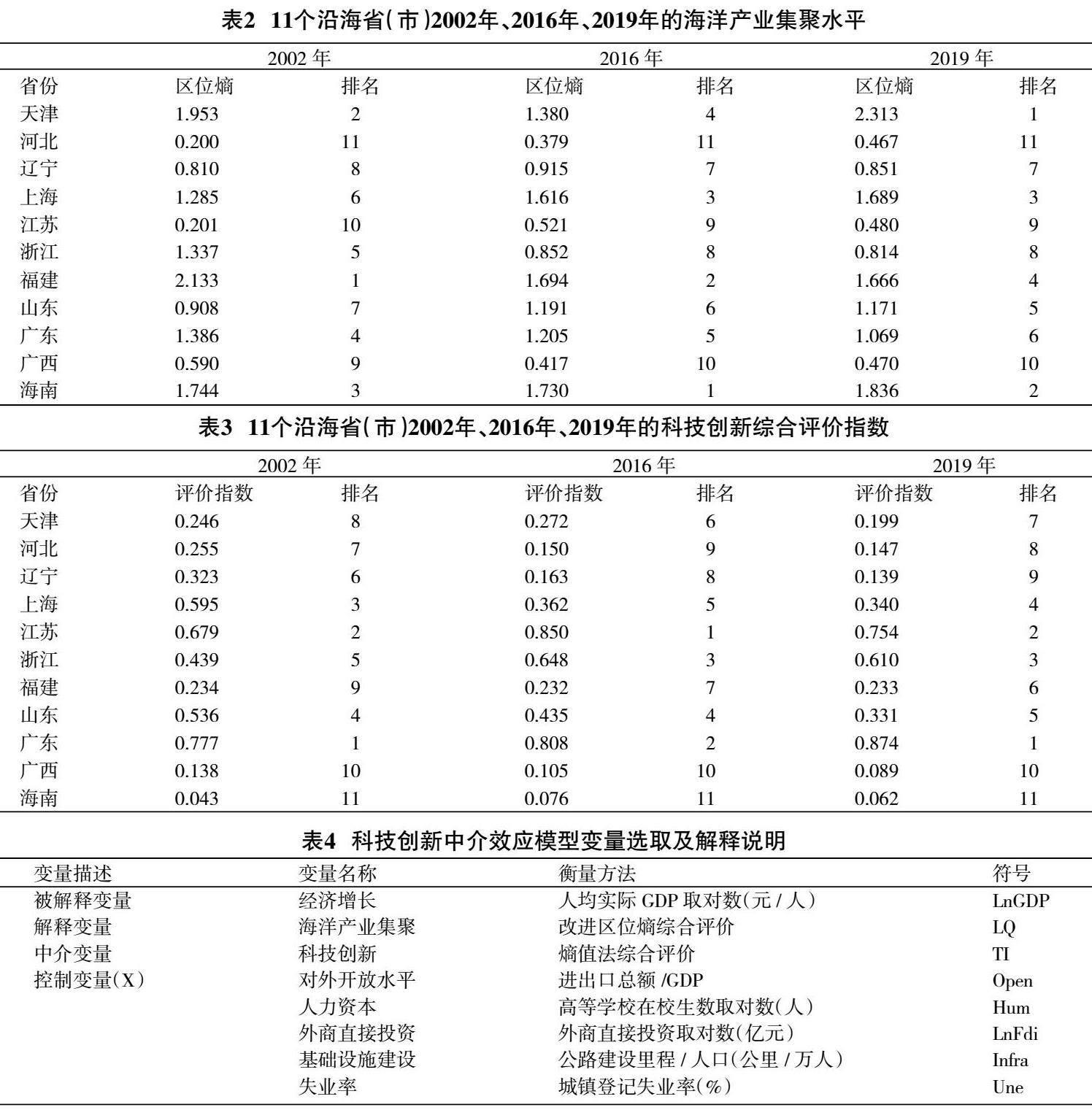

(三)科技創(chuàng)新能力評價

根據(jù)英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Freeman(1987)提出的國家創(chuàng)新體系,企業(yè)是科技創(chuàng)新主體,政府則是創(chuàng)新體系的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),國家為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,必須將企業(yè)科技創(chuàng)新和國家政府職能相統(tǒng)一,共同促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和平穩(wěn)跨越,因而,科技創(chuàng)新是國家創(chuàng)新體系中必不可少的要素。基于此,本文參考了國內(nèi)外已有的科技創(chuàng)新體系理論,并構(gòu)建了省域科技創(chuàng)新評價指標(biāo)(表1)。

熵值法是一種客觀的賦權(quán)法,通過信息熵度量系統(tǒng)狀態(tài)的無序程度來判斷指標(biāo)變化的相對幅度。相比于主觀賦權(quán)法,熵值法具有更高的可靠性,繼而為了計算科技創(chuàng)新的綜合評價指數(shù),本文對表1中的指標(biāo)屬性進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化處理,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了無量綱化。通過計算各指標(biāo)的信息熵、差異系數(shù)以及權(quán)重,得出了科技創(chuàng)新的綜合評價指數(shù)。

二、實證結(jié)果

(一)測度海洋產(chǎn)業(yè)集聚

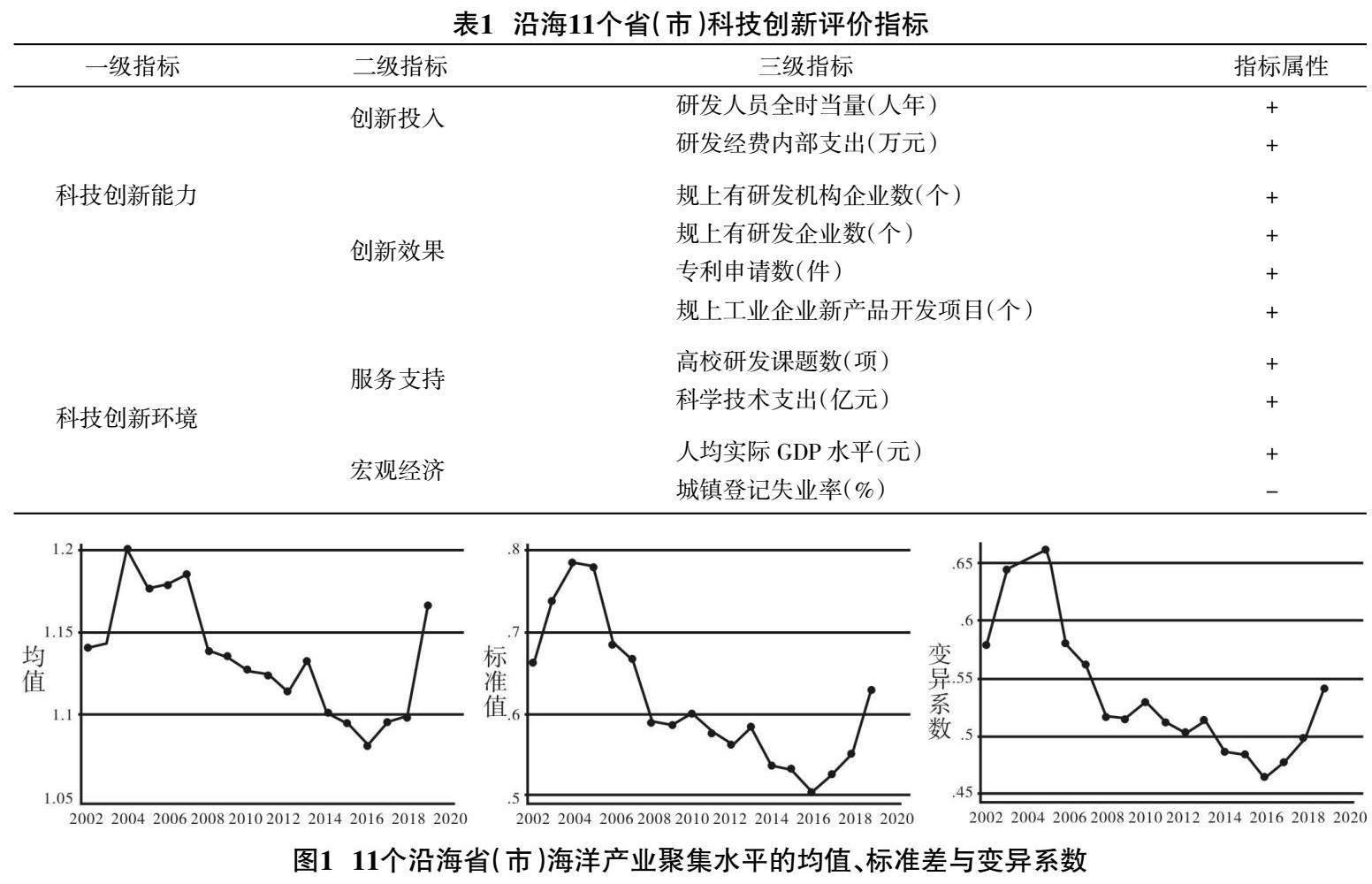

根據(jù)公式(1)計算出2002—2019年11個沿海省(市)的海洋產(chǎn)業(yè)集聚水平。為了深入研究11個沿海省(市)之間的差異情況,本文采用改進(jìn)的區(qū)位熵作為量化指標(biāo),從均值、標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù)三個方面進(jìn)行分析,以此得出各年各地區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)集聚水平的差異特征,具體情況見圖1。

從圖1中可以看出,我國海洋產(chǎn)業(yè)集聚的均值、標(biāo)準(zhǔn)差以及變異系數(shù)的變動形態(tài)非常相似,2002—2016年海洋產(chǎn)業(yè)集聚的差異逐年下降,但到2016年之后海洋產(chǎn)業(yè)集聚的差異性又逐年上升。為了更細(xì)致地討論2002—2019年之間各地區(qū)之間的差異情況,我們將2002年、2016年和2019年11個沿海省(市)的海洋產(chǎn)業(yè)集聚水平以及排名情況進(jìn)行比較,具體結(jié)果見表2。

從表2的結(jié)果來看,2002年福建省的海洋產(chǎn)業(yè)集聚程度最高,改進(jìn)的區(qū)位熵為2.133;海洋產(chǎn)業(yè)集聚程度最低的為河北省,區(qū)位熵僅為0.201,福建省的區(qū)位熵是河北省的10.6倍。2016年海洋產(chǎn)業(yè)集聚程度最高的是海南省,區(qū)位熵為1.730;河北省的區(qū)位熵最低,為0.379,海南省的區(qū)位熵是河北省的4.6倍。2019年海洋產(chǎn)業(yè)集聚程度最高的是天津市,區(qū)位熵為2.313;河北省的區(qū)位熵依舊最低,為0.467,天津市的區(qū)位熵是河北省的5.0倍。這說明河北省的海洋產(chǎn)業(yè)集聚水平在11個沿海省(市)中一直處于相對落后的地位。

(二)科技創(chuàng)新的綜合評價指數(shù)

根據(jù)表1所列出的科技創(chuàng)新評價指標(biāo),采用熵值法測度科技創(chuàng)新綜合評價指數(shù),由于篇幅限制,將2002年、2016年和2019年11個沿海省(市)測度的科技創(chuàng)新綜合評價指數(shù)以及排名情況進(jìn)行比較,具體結(jié)果見表3。

從表3可以看出,與海洋產(chǎn)業(yè)集聚類似,科技創(chuàng)新綜合評價處于較高水平的地區(qū)依然聚集在東南沿海等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū),創(chuàng)新能力一直處于落后狀態(tài)的是廣西壯族自治區(qū)和海南省,其科技創(chuàng)新綜合評價在11個沿海省(市)中相對落后。

(三)科技創(chuàng)新中介效應(yīng)分析

1.變量選擇

根據(jù)統(tǒng)計決策理論,統(tǒng)計決策中的變量包括被解釋變量、解釋變量、中介變量和控制變量。為了更加準(zhǔn)確地分析,本文借鑒韓寶國(2018)以及劉程軍(2020)等學(xué)者的研究,選取5個控制變量,將其納入到回歸模型中,具體指標(biāo)選取見表4。

2.中介效應(yīng)的模型

根據(jù)前文分析海洋產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系和傳導(dǎo)機(jī)制,我們引入中介效應(yīng)模型,選取科技創(chuàng)新作為中介變量。考慮到海洋產(chǎn)業(yè)集聚與經(jīng)濟(jì)增長之間可能存在非線性關(guān)系,我們將中介效應(yīng)模型具體設(shè)定如下:

LnGDP=δ1LQ+Xβ1+ε1(2)

LQ=β0+β2TI+ε2(3)

LnGDP=δ2LQ+ρTI+Xβ3+ε3(4)

如果模型(2)中,δ1和δ2顯著不為0,則說明海洋產(chǎn)業(yè)集聚對經(jīng)濟(jì)增長的影響是顯著的。如果模型(3)中,β2顯著不為0,則說明科技創(chuàng)新對海洋產(chǎn)業(yè)集聚的影響是顯著的。但是,為了確定科技創(chuàng)新是否存在中介效應(yīng),需要對模型(4)進(jìn)行檢驗。在模型(4)的檢驗中,如果ρ顯著不為0,則說明科技創(chuàng)新存在中介效應(yīng);如果δ2不顯著,則說明科技創(chuàng)新具有完全中介。具體的回歸結(jié)果見表5。

根據(jù)表5的結(jié)果可以得到以下結(jié)論:模型(2)、模型(3)以及模型(4)中的科技創(chuàng)新系數(shù)都是顯著的,顯著水平為5%,表明科技創(chuàng)新在海洋產(chǎn)業(yè)集聚和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間確實起到了中介作用。雖然模型(4)中海洋產(chǎn)業(yè)集聚的系數(shù)仍然在1%的顯著性水平下為正值,但相比于模型(2)的估計結(jié)果系數(shù)有所減少。因此,雖然科技創(chuàng)新在海洋產(chǎn)業(yè)集聚和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間存在中介效應(yīng),但該中介效應(yīng)并不完全。

三、結(jié)論

本文根據(jù)2002—2019年沿海11個省(市)的海洋產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新及經(jīng)濟(jì)增長相關(guān)數(shù)據(jù),首先采用改進(jìn)的區(qū)位熵測度了沿海11個省(市)的海洋產(chǎn)業(yè)聚集水平,結(jié)果顯示,2002—2016年海洋產(chǎn)業(yè)集聚的差異逐年在下降,但2016年之后海洋產(chǎn)業(yè)集聚的差異性又逐年在上升;其中河北省的海洋產(chǎn)業(yè)集聚水平一直處于相對落后狀態(tài)。其次,采用熵值法測度出沿海11個省(市)科技創(chuàng)新能力的綜合評價指數(shù),科技創(chuàng)新綜合評價處于較高水平的省(市)依然聚集在東南沿海等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū);創(chuàng)新能力一直處于落后狀態(tài)的是廣西壯族自治區(qū)和海南省,其科技創(chuàng)新綜合評價在11個沿海省(市)中處于相對落后位置。最后,通過中介效應(yīng)的檢驗結(jié)果表明,科技創(chuàng)新在海洋產(chǎn)業(yè)集聚和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長之間具有不完全的中介效應(yīng)。

參考文獻(xiàn):

[1]? ?Freeman C.Technology policy and economic performance:Lessons from Japan[M].London:Frances Printer Publishers,1987:12.

[2]? ?韓寶國,李世奇.軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)與中國經(jīng)濟(jì)增長[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,2018,35(11):128-141.

[3]? ?李文鴻,曹萬林.科技創(chuàng)新、對外開放與京津冀高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展研究[J].統(tǒng)計與決策,2021,37(7):122-126.

[4]? ?劉程軍,王周元曄,楊増鏡,等.浙江省眾創(chuàng)空間時空演變及其經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)[J].華東經(jīng)濟(jì)管理,2020,34(6):19-26.

[5]? ?楊羽霏.長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚與經(jīng)濟(jì)收斂的實證研究[D].北京:北京外國語大學(xué),2021:13-32.

[6]? ?袁琴.沿海地區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)集聚與創(chuàng)新驅(qū)動研究[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技,2021(20):12-17.

[責(zé)任編輯? ?彥? ?文]