黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展法治保障研究

李 靜

興仁市委黨校,貴州 興仁 562300

旅游產(chǎn)業(yè),用最淺顯的話概括,就是“吃喝玩樂”,不僅能增加旅游地居民收入和政府的財政收入,還能給旅游者帶來生活上的享受、精神上的愉悅,從而提高生活質(zhì)量。鑒于旅游行業(yè)大多依托可持續(xù)利用的自然資源或文化資源,其能耗主要集中于交通、住宿、餐飲及其他旅游活動方面,有國內(nèi)外學者的研究表明,其能耗比重遠少于工業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等,是典型的低耗能產(chǎn)業(yè),對環(huán)境的破壞是十分有限的[1],相反旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展甚至對地區(qū)生態(tài)環(huán)境具有一定的保護作用[2]。近年來,黔西南州結(jié)合自身豐富的生態(tài)自然資源稟賦,努力打造“國際山地旅游大會”這張名片,大力推動山地旅游發(fā)展,并融合民族文化、康養(yǎng)和戶外運動等元素,不斷豐富旅游內(nèi)涵,努力實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益兩大提升[3]。同時我們也看到,在黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,具體在市場主體培育、旅游業(yè)態(tài)升級等方面存在短板;在服務質(zhì)量提升、閑置低效項目盤活等方面存在突出問題。本文從黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實出發(fā),從法治保障的角度探討如何推動黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,并在實踐和理論上提出一些建設性的意見,顯然是具有現(xiàn)實意義的。

一、黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和法治保障現(xiàn)狀

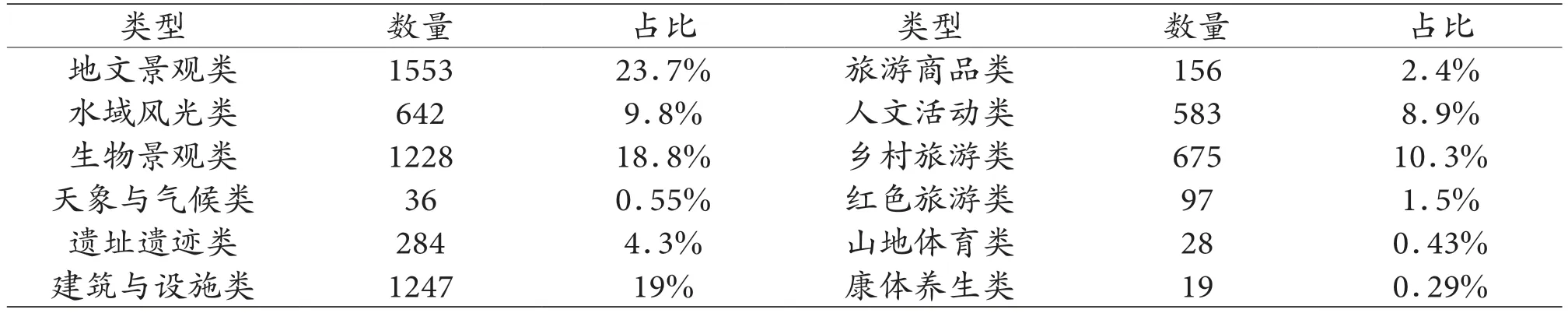

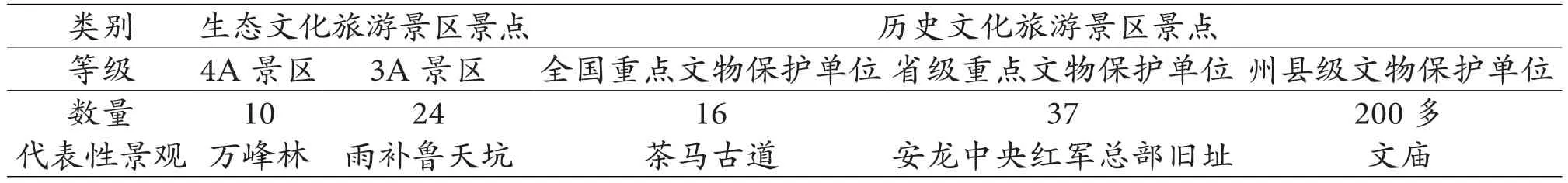

黔西南州境內(nèi)雨量充沛,氣候宜人,人居環(huán)境得天獨厚,且是我國喀斯特地貌的典型代表,具有獨特、豐富的自然景觀,州內(nèi)星羅密布一百多個包含石林、峽谷等在內(nèi)的自然景觀,這樣獨特的山地環(huán)境是眾多越野、攀巖、登山等旅游愛好者的天堂。2016 年為徹底查清旅游資源家底,推動旅游業(yè)實現(xiàn)“井噴式”增長,州政府對全境(1213 個行政村)開展了旅游資源大普查工作,共發(fā)現(xiàn)旅游單體資源6548 個(如表1),其中已立項開發(fā)保護的景點超過287 個(如表2),通過此次普查,可以說黔西南州的旅游資源底蘊深厚。

表1 單體資源分類統(tǒng)計

表2 景觀分類統(tǒng)計表

鑒于黔西南州旅游資源自身鮮明的特點,近年來,黔西南州提出了“人文興義、康養(yǎng)勝地”的發(fā)展戰(zhàn)略,大力打造山地旅游這張名片,通過各種具體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施,有力刺激了經(jīng)濟增長,帶動了周邊行業(yè)的發(fā)展,旅游人數(shù)和旅游收入呈現(xiàn)“井噴式”增長,旅游產(chǎn)業(yè)已然成為黔西南州經(jīng)濟發(fā)展的“助推器”。

為保障旅游產(chǎn)業(yè)又快又好發(fā)展,必須配套相應的法律法規(guī)制度建設,目前在國家層面上主要有《中華人民共和國旅游法》《旅行社條例》《旅行社條例實施細則》《導游人員管理條例》《旅游投訴暫行規(guī)定》等,有關旅游資源利用保護、旅游市場秩序規(guī)范、游客和經(jīng)營者權益保障的法律法規(guī)。同時為促進黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)特色發(fā)展,國家和貴州省也出臺了針對性的條例、意見等,如《國務院關于進一步促進貴州經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》、貴州省人民政府出臺的《關于支持民族自治縣和民族鄉(xiāng)加快發(fā)展若干政策措施的意見》等,明確了將貴州打造成世界著名的旅游度假勝地的目標,在其中也多次專門就黔西南州旅游的發(fā)展方向提出建議;貴州省、黔西南州也多次發(fā)文就旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供指導。

二、黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的痛點分析

按照貴州省委、省政府關于推進旅游產(chǎn)業(yè)化系列部署,黔西南州積極探索高質(zhì)量旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新路徑,努力將山地資源轉(zhuǎn)化為旅游優(yōu)勢,但是在發(fā)展中也切實面臨一些痛點問題需要面對。

(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展硬件需要提升

旅游環(huán)境包括交通、住宿等條件的優(yōu)劣對旅游產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展會產(chǎn)生直接的影響,盡管黔西南州持續(xù)加大旅游產(chǎn)業(yè)基礎投入,但由于客觀條件的限制,短期內(nèi)無法兼顧所有景區(qū)景點,無法全面系統(tǒng)性地提升改善。具體包括交通不便利,國內(nèi)航班較少;一些主要旅游景區(qū)路網(wǎng)不暢,各旅游線路間的有效便利的交通循環(huán)網(wǎng)絡尚未形成;一些景區(qū)設施不完善,觀賞費用偏高;住宿設施位置設置不合理,合理價位的飯店偏少等。而且一些硬件需要提升,以萬峰湖黃金垂釣線路舉例,粗糙的釣位需升級為規(guī)范的釣臺,單一的釣友洗漱臺需升級為淋浴間,且功能需要升級,垂釣黃金線上缺少全年齡段的體育旅游功能。

(二)不正當競爭問題需要應對

近年來黔西南州與旅游相關的酒店、餐飲等企業(yè)大量涌現(xiàn),引起了從產(chǎn)品質(zhì)量到從業(yè)人員的服務水準、服務環(huán)境等方面的激烈競爭,同時也出現(xiàn)了惡性削價、虛假宣傳、假冒仿冒等不正當競爭行為,例如,一些旅游相關企業(yè)在商標方面,在一些人氣旺的著名景區(qū)景點或其周邊,大量假冒、仿冒紀念品,以次充好、以假充真,這種搭便車現(xiàn)象對市場的合理競爭產(chǎn)生了極大的損害,阻礙旅游市場的有序發(fā)展。

(三)旅游人力資源有待改善

黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年時間的發(fā)展,在旅游人力資源開發(fā)上一直存在著滯后性,一方面是由于相關主管部門沒有足夠的重視且缺乏指導性建議,另一方面是缺乏適當?shù)娜瞬乓M機制。首先在旅游人力資源規(guī)模上顯著不足,目前黔西南州兩所高等院校開設有旅游相關專業(yè),但兩個學校的年培養(yǎng)總?cè)藬?shù)在100 人左右,遠遠達不到旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,且與實際人才需求切合度不高,缺乏產(chǎn)、學、研一體化的專業(yè)人才發(fā)展機制。同時目前相關從業(yè)者存在素質(zhì)不高的問題,整體從業(yè)人員學歷層次較低,整體呈現(xiàn)中間大、兩頭小趨勢,嚴重缺乏高專業(yè)素質(zhì)人才,特別是專精尖導游人員嚴重缺少。

(四)招商引資經(jīng)營管理需規(guī)范

國務院辦公廳于1995 年3 月印發(fā)了《關于加強風景名勝區(qū)保護管理工作的通知》,其中明確規(guī)定了風景名勝資源的所有權歸國家所有,但并沒有具體的細則規(guī)定該權利如何實現(xiàn),導致的結(jié)果是所有權和使用權無法有效明晰[4]。因此,在對旅游資源的開發(fā)進行招商引資時,投資者的利益往往無法保障。且政府作為旅游資源的所有者,為了促進潛在旅游資源的開發(fā),由于缺乏巨大資金投入,允許私有資本進入旅游資源的開發(fā)和經(jīng)營,但一般來說私有資本的經(jīng)營目標就是獲得利潤,與資源管理中良好旅游環(huán)境創(chuàng)造、更好地保護環(huán)境的目標相違背,故一些私人資本獲得經(jīng)營權、收益權之后,往往采取超出環(huán)境承載能力的掠奪式開發(fā),背離了旅游資源開發(fā)的最初目的。

三、黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展法治保障建議

早在2021 年12 月國務院印發(fā)的《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到,地方政府可以旅游法規(guī)為基礎,以國務院制定的條例為核心,進行地方旅游法治建設的戰(zhàn)略目標,爭取出臺地方性的綜合性“旅游管理條例”,堅持依法治旅,以期為地方旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強有力的法治保障。

故針對以上存在的黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的痛點問題,在法治保障方面,雖然目前形成整體性規(guī)章尚不具備條件,但是可以分類應對。

(一)優(yōu)化法治環(huán)境

良好的法治環(huán)境是經(jīng)濟社會的發(fā)展保障。良好法治和商業(yè)誠信是旅游市場健康發(fā)展的基礎,旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受眾多因素的影響,需要政府發(fā)揮主導作用,更需要的是政策法規(guī)體系的有力保障。為了更好保護旅游資源,促進旅游產(chǎn)業(yè)的良性法治建設,國家層面制定了《中華人民共和國文物保護法》《風景名勝區(qū)條例》《中華人民共和國自然保護區(qū)管理條例》等法律法規(guī),在此基礎上,貴州省也陸續(xù)出臺了《貴州省旅游條例》等地方性法規(guī),同時我們還應當看到政策條例大多是宏觀層面的,缺少具體的落實細則,從而導致政策的執(zhí)行不到位,故首要的工作就是結(jié)合實際,以中央和地方的法規(guī)規(guī)章為基礎,制定執(zhí)行細則,細則包括職能部門之間的協(xié)調(diào)辦法;旅游各相關行業(yè)(賓館酒店餐飲等)與管理部門之間的溝通協(xié)調(diào)方法;旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大項目工程的評估論證實施辦法;旅游景區(qū)景點經(jīng)營管理體制辦法,甚至包括旅游景區(qū)景點氣象信息的監(jiān)測預報辦法和游客流量預報辦法,各種旅行信息推送辦法等等。

(二)發(fā)揮行業(yè)組織作用

在實踐中,因為自由市場具有盲目性等特點,一旦出現(xiàn)不良競爭等行為,往往無法及時通過自我調(diào)節(jié)的方式修復次序,這時就需要法律法規(guī)來重新規(guī)范,但是法律形式的規(guī)范往往具有滯后性,只能對已經(jīng)出現(xiàn)的惡劣情形進行調(diào)整,不具有前瞻性,因而行業(yè)組織的存在是必要的、有價值的。隨著貴州旅游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,省內(nèi)已成立了一些包括旅行社行業(yè)協(xié)會、旅游飯店行業(yè)協(xié)會等等的細分行業(yè)組織協(xié)會。這些協(xié)會對市場變化敏感,能夠及時應對旅游市場中存在的不正當競爭等不良行為,對旅游經(jīng)營者和消費者起到了積極有力的保護作用。黔西南州應當成立相應的酒店、交通等旅游行業(yè)協(xié)會,扮演政府與行業(yè)從業(yè)成員的協(xié)調(diào)者角色。對于這些行業(yè)協(xié)會組織,需在政府領導下,制定協(xié)會組織制度規(guī)章,不僅包括協(xié)會成員資格審查、權利與義務、監(jiān)督與懲處等細化規(guī)定,還要配備行業(yè)的自律以及業(yè)內(nèi)成員培訓服務辦法等自我完善機制,同時需要完善監(jiān)督反饋細則,從而形成完善的行業(yè)組織規(guī)章,切實發(fā)揮作用。

(三)建立健全行業(yè)人才培養(yǎng)發(fā)展體系

旅游人才是黔西南州旅游產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展的基礎和保障。當前,黔西南州應當根據(jù)自身旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實情,以市場需求為導向,融合其他地區(qū)先進經(jīng)驗,一方面在旅游人才培養(yǎng)上,制定詳細的發(fā)展規(guī)劃,明確人才培養(yǎng)目標,細化培養(yǎng)方式和采取的措施等,具體包括完善旅游業(yè)人才教育培訓,借助本地高校教育資源,推進旅游職業(yè)教育培養(yǎng)旅游后備人才;組織旅游國企等經(jīng)營者對員工提供業(yè)務、思想政治及職業(yè)道德培訓等;對導游人員等專業(yè)能力要求較高的從業(yè)人員要加大審查培訓,建立優(yōu)勝劣汰和獎勵處罰制度;在國際化推介的同時,要前瞻性地支持高等院校、研究院等加大小語種導游等緊缺型人才培養(yǎng)。另一方面在人才引進上,完善相關法規(guī),鼓勵各旅游用人單位在走出去的同時,積極將高級的高精尖人才請進來,對于人才的引進當然需要戶口、住房、工作等配套政策支持。

(四)規(guī)范民營企業(yè)經(jīng)營管理

在旅游資源開發(fā)時,往往存在政府自有投資能力不足的情況,故可參照采用現(xiàn)行的較為成熟的BOT(Build-Operate-Transfer,簡稱BOT)模式,該模式在國外廣泛應用于交通等基礎設施建設中,所謂BOT 模式一般有建設、經(jīng)營、移交三個步驟,即私人資本出資參與建設并獲得一定期限內(nèi)的經(jīng)營收益權,賺取利潤,期滿后將項目移交給政府,為促進優(yōu)質(zhì)旅游資源的更快開發(fā),可借鑒以上模式,同時在市場準入方面,在地方權限范圍內(nèi),在詳細的規(guī)定及評定標準的基礎上,應當適度降低景區(qū)景點的出讓標準,完善特許經(jīng)營投標制度;設置獨立性的政府監(jiān)管機構(gòu);詳細明確政府與投標參與者經(jīng)營管理中的權利、義務、運營模式、期限等內(nèi)容,制定市場化的生態(tài)資源價值評估和民營私營企業(yè)價值評估標準,通過市場化方式,以競爭的形式選擇參與開發(fā)和經(jīng)營企業(yè),給予有投資意向且有能力的民營私營企業(yè)特許經(jīng)營權,堅決杜絕非市場化的合作協(xié)議等形式。在日常管理監(jiān)督上,完善經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營考核辦法,通過建立合理的溝通協(xié)調(diào)機制,成立由主管部門帶頭,國土、環(huán)境等部門參與的統(tǒng)一管理組織,避免民營企業(yè)在開發(fā)維護中存在職能部門交叉管理的問題,盡量避免出現(xiàn)“管理扯皮”現(xiàn)象的發(fā)生。

四、結(jié)語

黔西南州結(jié)合本地區(qū)的實際情況和文旅資源特點,提出了“康養(yǎng)圣地,人文興義”的發(fā)展戰(zhàn)略,并在景區(qū)建設、資源保護、產(chǎn)業(yè)多元化等方面持續(xù)發(fā)力,全面推動旅游產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展并取得顯著成效。但囿于客觀條件的限制,需進一步完善法律保障機制以應對市場不正當競爭、投資者經(jīng)營管理缺乏規(guī)范等突出問題,促進旅游業(yè)健康、有序、規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。