多模態MRI結合血清CA125、ZEB1對子宮癌肉瘤與低危型子宮內膜癌的鑒別研究

劉霞

(鄭州市金水區總醫院 影像科,河南 鄭州 450000)

子宮內膜癌(EC)是女性生殖系統常見惡性腫瘤,其發病率在全球范圍內普遍增加[1]。子宮癌肉瘤(UCS)是一種具有侵襲性的罕見EC,在子宮惡性腫瘤中占比不到5%,具有高復發率和低生存率的特點[2]。歐洲腫瘤內科學會基于病理分期、組織學類型、分子分型對EC進行風險分組[3],UCS在風險分組中屬中、高危型,與低危型EC在癥狀上相似,但二者在治療及預后方面存在顯著差異[4-5],因此術前鑒別診斷UCS與低危型EC對指導臨床給予患者輔助治療以及預測預后具有重要意義。多模態磁共振成像(MRI)是術前診斷腫瘤的影像學手段,既往研究報道MRI有助于術前評估EC風險等級[6];糖類抗原125(CA125)是臨床常用的腫瘤標志物,在EC診斷和風險評估中具有重要作用[7];E盒結合鋅指蛋白1(ZEB1)是微小RNA-200c下游的一個靶基因,與細胞分化關系密切,既往研究發現ZEB1在癌肉瘤成分中表達高于癌成分[8]。基于此,本研究嘗試探討多模態MRI結合血清CA125、ZEB1對UCS與低危型EC的鑒別價值,以期為臨床鑒別診斷提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性選取2018年1月至2022年12月鄭州市金水區總醫院收治24例UCS患者和55例低危型EC患者分別作為UCS組和低危型EC組。UCS組年齡36~74歲,平均(57.25±8.84)歲;月經狀態:絕經前3例,絕經后21例;主要癥狀:陰道異常流血、流液20例,腹脹、腹痛2例,盆腔包塊1例,無明顯癥狀、經體檢發現1例;FIGO分期:Ⅰ期13例,Ⅱ期4例,Ⅲ期7例。低危型EC組年齡32~71歲,平均(54.96±9.03)歲;月經狀態:絕經前18例,絕經后37例;主要癥狀:陰道異常流血、流液45例,月經紊亂7例,腹脹、腹痛1例,無明顯癥狀、經體檢發現2例;分子分型:錯配修復缺陷型(dMMR)22例(FIGO分期均為ⅠA期;病理分級:G1級14例,G2級8例;均無淋巴脈管間隙浸潤),無特異性分子特征型(NSMP)28例(FIGO分期均為ⅠA期;病理分級:G1級17例,G2級11例;局灶性淋巴脈管間隙浸潤1例),POLE突變型5例(FIGO分期:Ⅰ期2例,Ⅱ期3例)。納入標準:UCS組均經病理檢查確診;低危型EC組均經病理檢查確診為EC,并符合低危型診斷標準(ⅠA期、G1~G2級、無或局灶性淋巴脈管間隙浸潤的dMMR型和NSMP型EC;Ⅰ~Ⅱ期POLE突變型EC;Ⅲ期POLE突變型EC)[3];術前均行MRI檢查和血清CA125、ZEB1檢測;臨床資料完整。排除標準:合并其他惡性腫瘤或盆腔疾病;EC復發患者;術前行放化療、內分泌治療患者。

1.2 方法

1.2.1 MRI檢查 采用Siemens 3.0T磁共振成像儀(德國西門子)進行檢查,患者檢查前空腹6~8 h,充盈膀胱,取仰臥位,分別行常規MRI掃描、擴散加權成像(DWI)掃描、動態對比增強MRI(DCE-MRI)掃描。①常規MRI掃描,觀察腫瘤形態、大小及有無出血、囊變、壞死等特征,參數設置:層厚3 mm,層間距1 mm,軸位T1WI重復時間830 ms,回波時間11 ms;斜軸位/軸位T2WI重復時間5 200 ms,回波時間98 ms,自動視野25 mm×25 mm;矢狀位T2WI重復時間4 000 ms,回波時間106 ms,自動視野26 mm×22 mm。②DWI掃描:利用EPI序列行斜軸位及矢狀位掃描,層厚、層間距同常規MRI掃描,重復時間5 500 ms,回波時間93 ms,自動視野26 mm×22 mm,彌散因子b取0 s/mm2、1 000 s/mm2,激勵次數為1次,于實體瘤中心勾選強化均勻的感興趣區,測量表觀擴散系數(ADC),并測量閉孔內肌ADC,計算相對表觀擴散系數(rADC)。③DCE-MRI掃描:利用3D-VIBE序列行矢狀位掃描,層厚1.5 mm,層間距0.72 mm,重復時間3.52 ms,回波時間1.26 ms,經肘靜脈團注釓噴替酸葡甲胺對比劑(劑量0.2 mL/kg,速率2.5 mL/s),并等量等速注射生理鹽水,采集注射前和注射后180 s內的MRI動態增強圖像,然后再分別采集冠狀位、軸位/斜軸位圖像以正常子宮肌層為參考,利用Siemens工作站Tissue 4D軟件處理圖像,繪制感興趣區,計算容積轉運常數(Ktrans)、血液回流常數(Kep)、容積轉運常數(Ve)等定量參數。以上掃描圖像由兩名放射科經驗豐富的MRI醫師獨立分析,鑒別診斷UCS和低危型EC,當意見不一致時協商達成一致。

1.2.2 血清CA125、ZEB1檢測 采集患者入院后治療前的肘靜脈空腹靜脈血5 mL,3 500 r/min離心5 min,分離血清,采用化學發光免疫分析法測定CA125水平,采用酶聯免疫吸附法測定ZEB1水平,以上操作均由檢驗科完成。

1.3 觀察指標

比較UCS組和低危型EC組多模態MRI掃描結果;比較UCS組和低危型EC組患者血清CA125、ZEB1水平;分析多模態MRI與血清CA125、ZEB1單項及聯合對UCS和低危型EC的鑒別價值。

1.4 統計學方法

應用SPSS 26.0軟件進行統計學分析。計量資料均行正態檢驗,符合正態分布的資料以均數±標準差()表示描述,采用獨立樣本t檢驗,偏正態分布的資料以中位數和四分位數間距[M(P25,P75)]表示,采用Mann-WhitneyU檢驗;計數資料以百分率(%)表示,采用χ2檢驗;以病理結果作為金標準,繪制受試者工作特征(ROC)曲線分析多模態MRI與血清CA125、ZEB1單項及聯合對UCS和低危型EC的鑒別診斷價值,記錄靈敏度、特異度、曲線下面積(AUC)等。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 UCS組和低危型EC組多模態MRI掃描結果比較

UCS組和低危型EC組腫瘤形態、ADC比較差異無統計學意義(P>0.05);UCS組腫瘤最大直徑、出血占比、囊變/壞死占比、Ktrans、Kep、Ve均高于低危型EC組,差異有統計學意義(P<0.05),rADC低于低危型EC組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 UCS組和低危型EC組多模態MRI掃描結果比較

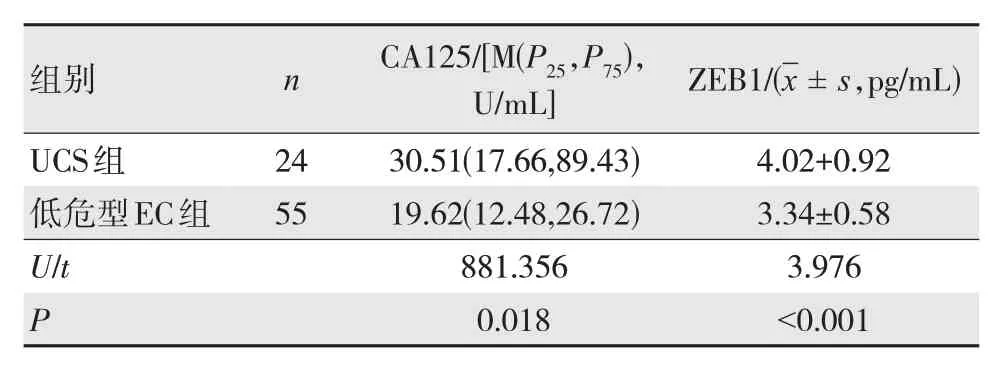

2.2 UCS組和低危型EC組血清CA125、ZEB1水平比較

UCS組血清CA125、ZEB1水平均高于低危型EC組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 UCS組和低危型EC組血清CA125、ZEB1水平比較

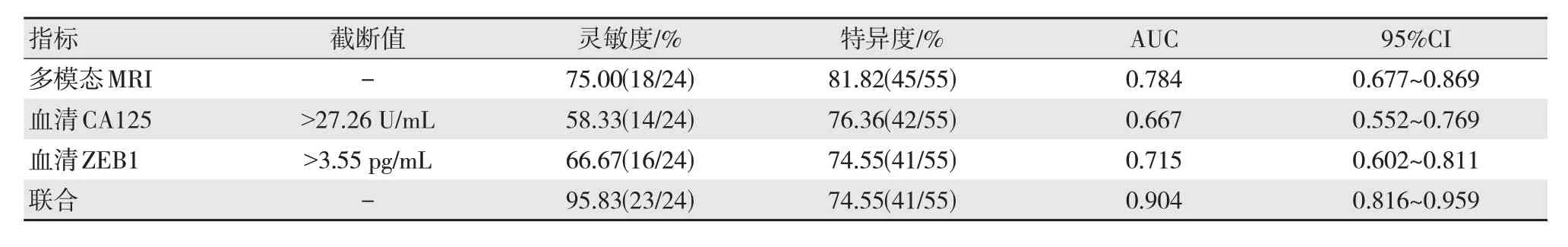

2.3 多模態MRI與血清CA125、ZEB1水平單項及聯合對UCS和低危型EC的鑒別價值

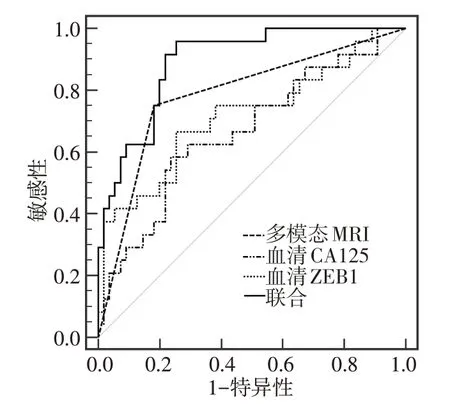

多模態MRI聯合血清CA125、ZEB1鑒別診斷UCS和低危型EC的靈敏度均高于單項鑒別診斷(χ2=4.181,P=0.041;χ2=9.553,P=0.002;χ2=6.701,P=0.010),聯合鑒別診斷的AUC均高于單項鑒別診斷,聯合鑒別診斷的特異度與單項鑒別診斷比較差異無統計學意義(χ2=0.853,P=0.356;χ2=0.049,P=0.825;χ2=0.000,P=1.000)。見表3、圖1。

圖1 多模態MRI聯合血清CA125、ZEB1鑒別診斷UCS和低危型EC的ROC曲線

表3 多模態MRI聯合血清CA125、ZEB1對UCS和低危型EC的鑒別價值

3 討論

UCS較為罕見,好發于絕經后婦女,流行病學資料顯示隨著時間的推移其發病率卻穩步上升[9]。UCS好發于絕經后婦女,其主要癥狀與低危型EC相似,本研究顯示UCS患者年齡高于低危型患者,多數為絕經后婦女(21/24),UCS和低危型EC癥狀均以陰道異常流血、流液為主,其次是月經紊亂、腹脹、腹痛等。但由于UCS和低危型EC的治療和預后截然不同,UCS的存活率遠低于低危型EC[10]。因此,術前明確鑒別診斷UCS和低危型EC對臨床合理制定治療方案和評估預后具有重要參考意義。

MRI是臨床診斷腫瘤的常用影像學手段,具有高組織分辨率,能夠在常規MRI、DWI、DCEMEI多種模態下進行多序列、多方位成像,幫助評估腫瘤病變范圍、性質、浸潤程度等。本研究發現UCS組腫瘤最大直徑、出血占比、囊變/壞死占比均高于低危型EC組,與既往研究報道一致[11]。UCS包括癌成分和肉瘤成分,其臨床病理特征與高級別EC相似,生長迅速,惡性程度和侵襲性高,腫瘤易囊變、壞死、出血[12];而低危型EC成分僅有癌成分,分化程度高,惡性程度低,腫瘤生長、侵襲緩慢,較少發生出血、囊變、壞死[13]。ADC能夠評估腫瘤組織與正常組織間水分子彌散受限程度,隨著癌細胞不斷增殖,細胞外間隙不斷間隙,癌組織相較于正常組織ADC減小。相關研究發現[14],腫瘤ADC在低危型和高危型EC患者中存在顯著差異,其數值在高危組中較低。本研究結果中UCS組和低危型EC組ADC比較差異無統計學意義,但排除個體差異后UCS組rADC低于低危型EC組,與上述報道一致。DCEMEI可清晰顯示腫瘤和正常肌層的強化差異,通過Ktrans、Kep、Ve等定量參數反應腫瘤血管新生情況和血管通透性。本研究中UCS組Ktrans、Kep、Ve均高于低危型EC組,與程千千等[15]研究報道一致。UCS相較于低危型EC新生血管豐富,隨著血管新生產生大量的滲漏血管,導致對比劑組外漏[16],Ktrans、Kep、Ve升高。另外,本研究結果顯示多模態MRI鑒別診斷UCS和低危型EC的靈敏度、特異度、AUC分別為75.00%、81.82%、0.784,既往相關研究也報道[17-18],術前多模態MRI有助于評估ES分期和風險。

CA125是腫瘤抗原之一,既往研究報道CA125水平升高與EC高風險特征風險增加相關[19]。ZBEI時上皮-間充質轉化的激活劑,常在未分化或去分化EC的未分化成分中表達,能夠敏感評估EC分化程度[20]。本研究發現UCS組血清CA125、ZBEI水平均高于低危型EC組,并且血清CA125水平>27.26 U/mL時鑒別診斷UCS和低危型EC的靈敏度、特異度、AUC分別為58.33%、76.36%、0.667,血清ZEB1水平>3.55 pg/mL時鑒別診斷UCS和低危型EC的靈敏度、特異度、AUC分別為66.67%、74.55%、0.715,說明血清CA125、ZEB1水平均對UCS和低危型EC具有一定的鑒別診斷價值,但血清CA125、ZEB1水平在部分UCS患者中不高,鑒別診斷靈敏度較低。

本研究進一步探討多模態MRI聯合血清CA125、ZEB1對UCS和低危型EC的鑒別診斷價值,結果顯示聯合診斷的靈敏度和AUC分別為95.83%、0.904,均高于單項診斷,特異度為74.55%,與單項診斷比較差異無統計學意義,說明多模態MRI聯合血清CA125、ZEB1能夠進一步提高鑒別診斷價值。多模態MRI聯合血清CA125、ZEB1不但能從影像學評估病灶形態、體積、惡變程度等,還能從血清學評估分期、分化程度,進而在不降低特異度的情況下提高診斷的靈敏度,幫助臨床有效鑒別UCS和低危型EC。

綜上所述,UCS患者血清CA125、ZBEI水平高于低危型EC患者,多模態MRI和血清CA125、ZEB1均對UCS和低危型EC具有鑒別診斷價值,將三項聯合能夠進一步提高鑒別診斷價值。