基于CT數據六軸外固定架與內固定在矯正脛骨畸形中的應用

許兆辰,陳永程,張保剛,張萌,喬鋒*

(1.西安市紅會醫院中西醫結合骨科,陜西 西安 710054;2.陜西中醫藥大學,陜西 咸陽 712046;3.西安海棠技師學院,陜西 西安 710038)

脛骨畸形多因代謝性骨病、先天性畸形、創傷后畸形愈合和既往截骨術導致[1],其治療主要采取手術矯正,以防止繼發性骨科并發癥,如疼痛、病理性骨折、退行性關節病等[2]。借助單次或多次截骨術矯正畸形是骨科手術中公認的手術方法,主要區別在于穩定和矯正置入物的選擇,如克氏針、接骨板、髓內釘、外固定架或支具等[3]。目前,外固定架已廣泛應用于各類骨骼畸形的臨床矯正[4],其中六軸外固定架已被證明是一種高精度的多平面畸形矯正方法[5-6],其創傷較小、允許早期步行、神經血管損傷較少、軟組織損傷較少[7],并且屬于術后漸進式畸形矯正,可縮短手術時間,降低術中潛在風險[8],還可以根據連續隨訪的X線片,重新編程軟件以糾正任何殘余缺損或繼發性偏差[9-10]。本研究旨在回顧性分析應用自主研發的基于CT數據的六軸外固定架(Qiao-spatial frame,QSF)與內固定矯正脛骨畸形的臨床療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入標準:(1)脛骨畸形明顯,影響日常生活,非手術治療無明顯改善;(2)年齡≥18歲;(3)同意手術治療并簽署知情同意書;(4)有效隨訪時間均為半年及以上;(5)手術均由同一組醫師完成。排除標準:(1)合并嚴重膝骨關節炎(Kellgren-Lawrence Ⅲ~Ⅳ級);(2)合并股骨畸形、足部畸形;(3)伴有嚴重感染或腫瘤等合并癥者;(4)膝關節不穩定,包括內外側副韌帶或前后交叉韌帶損傷;(5)失訪者。

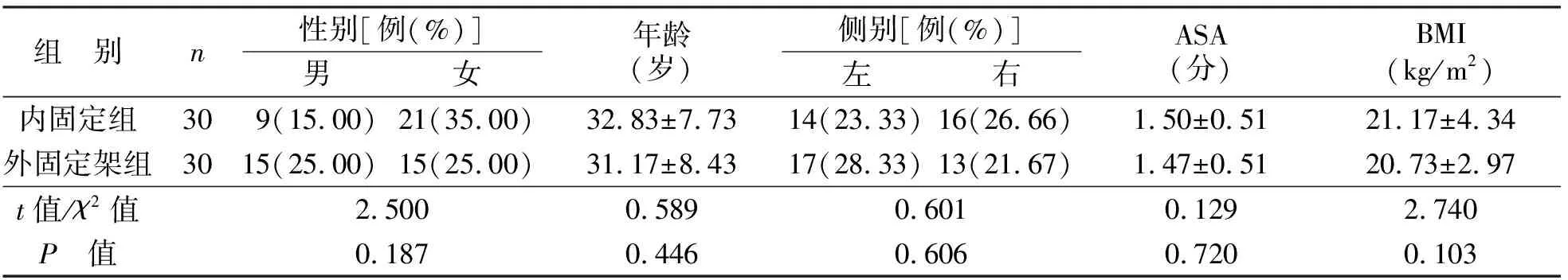

2019年1月至2023年1月于西安市紅會醫院中西醫結合骨科行截骨矯形外固定架固定術治療的30例脛骨畸形患者納入外固定架組,利用隨機數字表法選取行脛骨高位截骨內固定術治療的30例脛骨畸形患者納入內固定組。兩組患者的年齡、性別、肢體側別、美國麻醉醫師協會分級(American society of aneshesiologists,ASA)及身體質量指數(body mass index,BMI)等基線資料對比,差異無統計學意義(P>0.05,見表1)。

表1 兩組基線資料比較

1.2 手術方法 患者取仰臥位,全身麻醉+股神經阻滯麻醉滿意后,術區常規消毒鋪無菌巾,暴露患肢。

外固定架組:于患肢小腿外側,腓骨中下1/3處做約1.5 cm小切口,選用自行設計的截骨導向器[11]截斷腓骨,然后于患肢膝關節線下1.5 cm處由外向內平行關節線鉆入1枚克氏針,安裝基于CT數據的六軸外固定架(Qiao-spatial frame,QSF),分別于內側及外側做3處小切口,內側鉆入2枚螺紋針,外側鉆入1枚螺紋針,于脛骨結節下1.0 cm偏內側做約2.0 cm小切口,選用截骨導向器截斷脛骨,然后于截骨線下方約30 cm處,分別做4個小切口,由內向外各鉆入4枚螺紋針,方向與踝關節面平行,連接接頭及連接桿,術中透視見螺紋針進針點及針長度合適,沖洗截骨處切口,逐層關閉切口,安爾碘敷料覆蓋針孔,無菌敷料包扎。

內固定組:取患肢脛骨上段內側長約5.0 cm斜行切口,逐層切開皮膚、皮下淺筋膜及深筋膜,顯露后于平臺下約3.5 cm向外側關節線下1.5 cm處打入2枚克氏針標記水平截骨線,再標記前方上升截骨線,使其與水平截骨線成110 °。先行上升截骨,再行水平截骨保留外側皮質厚度約1.0 cm,數枚骨鑿緩慢撐開截骨區至透視下力線桿通過外側髁間棘。脛骨近端解剖鎖定鋼板置于脛骨內側骨面,鉆孔后螺釘加壓固定,透視見截骨角度及內固定位置尚可,沖洗后放置引流管,逐層關閉切口,無菌敷料包扎。

1.3 術后處理 術后兩組患者均予24 h抗生素預防感染,低分子肝素預防下肢深靜脈血栓。外固定架組術后CT全長雙下肢掃描,根據CT數據,利用配套軟件計算出六軸外固定架調整處方,按處方開始調整外固定架,速度0.7~1.0 mm/d。矯正結束后拍攝雙下肢全長負重正位X線片,根據結果決定是否需要再次調整外固定架,直至力線調整滿意后連接桿鎖定固定,定期復查X線,待截骨處愈合后去除外固定架。內固定組術后即拍攝下肢全長負重正位X線片,評估力線是否糾正滿意,定期復查X線,觀察截骨處愈合情況。

1.4 觀察指標 術后一般結局指標包括手術時間、出血量、切口長度、下地時間、住院時間、截骨處愈合時間及術后并發癥發生情況。術后主要結局指標包括術前與術后的機械軸偏移(mechanical axis deviation,MAD)、股脛角(femoro tibial angle,FTA)、脛骨近端內側角(medial proximal tibial angle,MPTA)、脛骨遠端外側角(lateral distal tibial angle,LDTA)、股骨遠端外側角(lateral distal femoral angle,LDFA)、關節線相交角(joint line convergence angle,JLCA)、雙下肢長度差(leg length discrepancy,LLD)。

2 結 果

兩組患者均獲得隨訪,隨訪時間6~15個月,平均(6.97±1.69)個月。兩組患者于術后6個月隨訪時,均獲得良好結果且無明顯臨床癥狀。

2.1 兩組一般指標比較 與內固定組比較,外固定架組的切口長度更短(P<0.05),截骨處愈合時間較長(P<0.05);在手術時間、出血量、下地時間、住院時間及并發癥方面,兩組差異無統計學意義(P>0.05,見表2)。

表2 兩組術后一般指標比較

2.2 兩組主要指標比較 術前兩組的MAD、FTA、MPTA、LDTA、LDFA、JLCA、LLD比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后兩組的FTA、MPTA、LDTA、LDFA、JLCA差異無統計學意義(P>0.05),外固定架組的MAD、LLD小于內固定組,差異有統計學意義(P<0.05);與術前比較,內固定組術后的MAD、FTA、MPTA、LDTA、JLCA差異有統計學意義(P<0.05),外固定架術后的MAD、FTA、MPTA、LDTA、JLCA、LLD差異有統計學意義(P<0.05,見表3)。

表3 兩組術后主要指標比較

2.3 典型病例 29歲男性患者,因“右膝關節疼痛不適18年余,加重2周”入院,診斷為右脛骨畸形。行右脛腓骨截骨外固定架固定術,術后恢復良好。手術前后影像學資料見圖1~5。

圖1 術前雙下肢負重位及右膝側位X線片示右膝外翻,脛骨畸形伴雙下肢不等長

圖4 術后8個月右膝正側位X線片示脛腓骨截骨處骨痂形成、外固定架固定

3 討 論

代謝性骨病、先天性畸形、創傷后畸形愈合和既往截骨術等均可導致脛骨畸形[1],而脛骨畸形可導致膝關節運動學改變、不對稱間室力,從而發生機械軸偏差,如不及時糾正,關節軟骨磨損會加重,并因下肢對線不良而引發關節退行性改變[12]。下肢對線不良是膝關節和踝關節炎進展的重要因素[13],早期行脛骨截骨矯正畸形可以減緩進展并減輕癥狀,對膝踝關節功能保留起到很大作用[14]。目前,借助單次或多次截骨術矯正畸形是骨科手術中公認的手術方法[3],針對脛骨畸形,其手術方法包括單邊外固定架、泰勒空間支架、Ilizarov環形外架漸進性矯正畸形,閉合或開放楔形截骨后內固定等[15]。

有研究表明,單純內固定的準確性并不理想,有時會發生過度矯正和矯正不足[16],也存在旋轉對線不良的風險[17],還包括暴露范圍廣、骨量丟失、腓骨近端移位、神經損傷、傷口問題和骨間室綜合征等[18],并且內固定治療術后,如果發現畸形矯正不滿意,只有通過二次手術才能進一步矯正[19]。與內固定相比,六軸外固定架矯正為漸進式畸形矯正,其精度更高,并且可在術后根據隨訪的雙下肢負重全長X線片評估術后畸形矯正情況,可隨時依據CT數據重新進行軟件編碼,對畸形進行微調[9-10]。此外,外固定架矯正畸形允許避免感染區域、切口較小、軟組織損傷較少、置入物可選擇克氏針和/或螺紋針、克氏針和/或螺紋針的固定位置具有靈活性等。

本研究結果顯示,內固定組與外固定架組的手術時間、出血量、下地時間、住院時間及并發癥等差異無統計學意義,所有患者均達到骨性愈合,未出現延遲愈合或不愈合。外固定架組的截骨處愈合時間長于內固定組,其原因為外固定架組存在3例雙下肢長度差>20 mm者,截骨處斷端分離較大,導致愈合緩慢,將3例患者剔除后發現兩組患者截骨處愈合時間差異無統計學意義。內固定組中有2例發生切口皮膚感染,經規律換藥及口服抗生素治療后均達到Ⅰ期愈合,其中1例經詢問得知,是術后未規律換藥所致。外固定架組有1例發生針孔淺表部位感染,經規律換藥及口服抗生素治療后達到Ⅰ期愈合,針孔淺表部位感染為外固定架治療較常見的術后并發癥,以往報道其發生率為22.2%[9]、44%[20]、71%[21]等,而本研究的針孔淺表部位感染率為3.33%,明顯低于上述研究,這可能與術后常規使用抗生素預防及定期詢問患者情況并囑咐定期換藥有關。

本研究結果顯示,內固定組與外固定架組術后的MAD、FTA、MPTA、LDTA、JLCA較術前差異有統計學意義(P<0.05),參照機械軸與膝關節、踝關節平面成角正常值[22]后發現術后的MAD、FTA、MPTA、LDTA、JLCA均達到正常值。但兩組的LDFA較術前差異無統計學意義,分析其原因可能與本研究的手術方法均作用于脛骨,未對股骨及股骨內外髁造成結構性改變有關。此外,本研究結果顯示內固定組術后的LLD較術前降低,但差異無統計學意義,而外固定架組術后的LLD較術前明顯降低,且明顯小于內固定組術后的LLD,提示外固定架矯正LLD具有更高的準確性。自Ilizarov外固定器問世以來,外固定架一直是治療LLD的主要方法[23],尤其對于脛骨畸形合并有LLD者,通過外固定架矯正更為合適[24-25]。既往研究也表明[12,26],外固定架可以更好的矯正脛骨畸形,并有效恢復肢體長度,減少LLD。外固定架組術后MAD明顯小于內固定組,提示外固定架矯正畸形恢復正常MAD更加精確,這與既往研究[27-29]結果一致。

本研究也存在一些局限性:(1)本研究患者均選自西安市紅會醫院中西醫結合骨科的回顧性研究,可能存在選擇偏倚;(2)樣本量較小、隨訪時間較短,可能會對結果產生影響;(3)未對其他可能影響手術療效的影響因素(如術后疼痛程度、關節功能評分等)進行分層分析。后期應進行多中心、長隨訪、大樣本、前瞻性研究,進一步證實外固定架矯正脛骨畸形的療效。

綜上所述,內固定與外固定架矯正脛骨畸形具有相同療效,但外固定架矯正畸形具有切口較小、創傷小、精確性高、可術后多次調整等優點,對于合并LLD者尤為適宜,值得臨床推廣應用。