一莎一世界

孔冰欣

錢多斯版莎士比亞畫像。

英國斯特拉福鎮,莎士比亞故居。

“噢,上帝,我即使受困于果核之中,亦自認為無限空間之王,只要沒有噩夢。”(《哈姆雷特》)

威廉·莎士比亞(William Shakespeare,1564年4月23日—1616年4月23日)恰似漫漫文字銀河的一位“無限空間之王”。此君之于英國人的意義,差不多就是唐詩宋詞、“子曾經曰過”之于中國人的意義。可以想見,老莎身后尾隨了一路的死忠“腦殘粉”——大文豪歌德肉麻表白:讀到他的第一頁,我這一生就屬于他了。著名詩人柯勒律治則不惜“踩一捧一”:我相信500個牛頓的靈魂可以構成一個莎士比亞。連桀驁不馴、目中無人的丘吉爾都春心萌動,大放“虎狼之詞”:寧可失去一百個印度,也不愿失去一個莎士比亞。而博爾赫斯深情總結:上帝夢見了世界,就像莎士比亞夢見了他的戲劇。

適逢莎士比亞誕生460周年,我們必須繼續叩問:名士風流、才子薈萃的16—17世紀,前有拉伯雷、蒙田、塞萬提斯,后有彌爾頓、笛福,同輩有弗朗西斯·培根、洛佩·德·維加……群星閃耀,莎士比亞何以脫穎而出,被認為是西方經典的一個中心,成了大師中的大師?其不可思議的創造力源自何處?這個“鄉巴佬”究竟是“專門注意人家不留心的零碎東西的小偷”,抑或是化平庸為絢爛的魔法師?大作堪稱“俗世的圣經”,他本人的生平怎么如此含糊不清?依舊嘈雜的塵囂,還需要莎士比亞的救贖嗎?

偉大因為離你“近”

據統計,莎士比亞創作了37部戲劇(《兩貴親》與約翰·弗萊徹合作完成,算上是38部)、154首十四行詩、幾首敘事長詩和少數雜詩;他一共使用過43566個不同的單詞,且為英語增添了大約3000個單詞。這么看來,莎翁不啻最好的英語課老師,既是造詞高手,又擅長煉句,還意蘊深長。To be or not to be: that is a question. 生存還是毀滅,這是一個值得考慮的問題。(《哈姆雷特》)Love is blind and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit. 戀愛是盲目的,戀人們瞧不見他們自己所干的傻事。(《威尼斯商人》)Gold? yellow, glittering, precious gold? … Thus much of this will make black white, foul fair, Wrong right, base noble, old young, coward valiant. 金子!黃黃的、發光的、寶貴的金子!……這東西,只這一點點,就可以使黑的變成白的,丑的變成美的,卑賤變成尊貴,老人變成少年,懦夫變成勇士。(《雅典的泰門》)無論如何,相信寫小作文的時候巧妙摘錄一些莎士比亞的名人名言,定能加點印象分罷。

弗蘭克·狄克西油畫《羅密歐與朱麗葉》。

維羅納的朱麗葉之家。

除了英語課,莎士比亞還能為讀者上歷史課。從《約翰王》到《亨利八世》,展開了一幅金雀花王朝至都鐸王朝的錦繡畫卷。《李爾王》《麥克白》《辛白林》雖然不能歸作最純正的那類歷史劇,靈感、養分同樣汲取自英國往事與民間傳說。至于《裘力斯·愷撒》《安東尼與克莉奧佩特拉》《科里奧蘭納斯》等劇作,顯然是基于古羅馬歷史發揮的。

老莎可能一輩子都沒離開過英格蘭(也有說法指出他應該游歷過意大利),但人家筆底有乾坤,視整個歐洲大陸為劇作的舞臺——也就是說,他把地理課一并教上了。如《哈姆雷特》在北歐的丹麥,《第十二夜》中的伊利里亞位于巴爾干半島的西北部。意大利莎學家厄內斯特·格列羅稱“對具有莎士比亞這樣教養和智慧的人來說,意大利有著無法抗拒的吸引力”,覺得老莎除了英國最愛意大利。此話倒也有理有據:在維羅納,羅密歐遇見了朱麗葉;在米蘭,兩位世家紳士瓦倫丁與普羅圖斯奇遇不斷;從比薩到帕多瓦,幾個性格各異的年輕人在追(馴)求(服)巴普蒂斯塔·米諾拉的兩個女兒時,鬧出了不少趣事;在威尼斯,奧賽羅受到了“元老院”的重視,商人們進行了一場關乎道義的交易;在墨西拿,克勞狄奧和希羅漫步于當地獨有的“青藤巷子”;在西西里首府巴勒莫,《冬天的故事》化解了憤恨與悲傷……值得一提的是,處于一個殖民探險和帝國擴張開始起步的時代,莎士比亞的“地理課”盡管仍以歐洲為中心,但已不乏對異質文化地域的想象,比如《奧賽羅》中的亞洲大陸、《暴風雨》中的美洲新世界。此外,莎劇的地理觀念涉及海上航線和航海圖志,也是契合時代背景的。如《威尼斯商人》借巴薩尼奧之口提到安東尼奧的商船在世界各地港口停留:墨西哥、熱那亞、的黎波里、里斯本、西印度群島……

上“人間清醒”愛情課是莎士比亞的拿手好戲。當你求而不得,輾轉反側,他告訴你“真正的愛情,所走的道路永遠是崎嶇多阻”;當你被對方的花言巧語所迷惑,他提醒你“真愛是不能用言語表達的,行為才是忠心的最好說明”;當你陷入戀愛狂歡神志無主,他暗暗指出“不要指著月亮起誓,它是變化無常的,每個月都有盈虧圓缺;你要是指著它起誓,也許你的愛情也會像它一樣無常”;當你浮華散漫,發癡發癲,他犀利吐槽“男人既然這樣沒有恒心,那就莫怪女人家朝三暮四了”。

最后,可敬的莎士比亞先生還是位博物學家。而這位博物學家的一個狂熱擁躉尤金·席費林(Eugene Schieffelin),做了一件看上去很美、實際慘烈“翻車”的事情:19世紀中后期,席費林決定把莎士比亞作品里提到的所有鳥類統統引進到美國。啊,在夜晚捕捉貓頭鷹的身影,在花園欣賞夜鶯的歌唱,在清晨聆聽云雀的鳴叫,該是何等愜意!未曾料想,一批批于紐約中央公園放生的“莎翁作品同款小鳥”里,紫翅椋鳥開啟“殺瘋了”模式,現已成為全美最可怕的入侵物種之一。

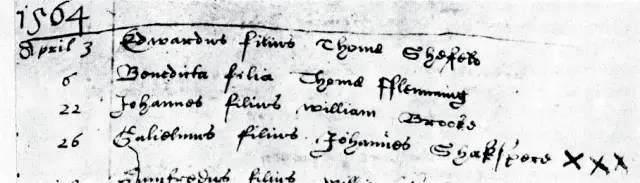

莎士比亞接受洗禮的時間為1564年4月26日。

言歸正傳。絕對不要以為涉獵廣泛的“全能老師”莎士比亞高高在上,遙不可及。事實上,他的劇作在彼時的倫敦屬于大眾娛樂,因此,為了“流量”,若干狗血、若干神轉折、若干打斗、若干煽情,以及各種三俗笑話與黃色廢料可謂稀松尋常。而“莎士比亞卻也畢竟是莎士比亞”的地方在于,精心建構的華麗辭藻與“一顆賽艇”的場面下,人性之根本被輕巧又入木三分地揭露了出來。就此層面而言,莎士比亞是他那個時代的靈魂,同時又超越了時代的局限,屬于千秋萬世——他離我們很近,太近了。

著名文學理論家、批評家哈羅德·布魯姆表示,與但丁、彌爾頓和托爾斯泰等具有強烈個性的人物相比,莎士比亞似乎沒有半點個性。他的朋友與熟人都證實,老莎是個和善的家伙,開朗、機智、親切、文雅、不擺架子,能與之隨意小酌。他充沛的才情與旺盛的精力是打破語言和文化障礙的部分原因,你無法把莎士比亞只限定在英國文藝復興時代,正如你不能把福斯塔夫局限在《亨利四世》的范圍之內,或是把憂郁的丹麥王子約束在那一部戲的劇情里。

布魯姆感嘆,“我的學生和朋友們在描述莎士比亞時通常會說,觀眾們都發現莎士比亞在舞臺上表現的就是他們自己”。

這個男人有點“謎”

以小說《發條橙》聞名于世的英國當代著名作家安東尼·伯吉斯說過:“莎士比亞就是我們自己,是忍受煎熬的凡人俗士,為不大不小的抱負激勵,關心錢財,受欲念之害,太平庸了。他的背像個駝峰,馱著一種神奇而又未知何故顯得不相干的天才……”

伯吉斯嘗為莎翁撰寫傳記,并“嫌棄”后者的生平資料簡直少得可憐。“倘若在發現莎士比亞的一部新作和發現他的一張洗衣單之間可以任選其一,我們每次都會投票選他的臟衣服。”不管怎么說,臟衣服也是貼近老莎的一個有人味兒的細節嘛。

一直以來,偉大的莎士比亞被認為誕生及死亡在同一天:4月23日。他的老爹約翰·莎士比亞本是農民的兒子,不甘心終日耕田耪地、收入微薄,遂通過自己的努力經商成功。在迎娶了號稱望族支裔、家境富裕的瑪麗·阿登為妻后,夫妻倆在斯特拉福這個繁忙擁擠的市鎮上擁有了屬于自己的房子和店鋪。約翰·莎士比亞仕途的頂點是當選為市政委員會執行官,此后便官場失意,財政狀況亦逐漸陷入危機,理想美夢最終幻滅。

莎士比亞的確在4月23日辭世,但嚴格細究的話,其誕辰有待商榷。斯特拉福鎮的教區記事錄載:威廉,約翰之子,1564年4月26日受洗。考慮到那時的嬰兒出生后數周內會盡早接受洗禮,人們干脆把小威廉的生日也定在了宿命般的4月23日。鑒于這一天還是英格蘭的保護圣徒圣喬治的紀念日,威廉·莎士比亞的呱呱墜地又鑲上了一層晃瞎眼的金邊——民族之光,王者榮耀,請認準四月二十三!

青壯年時期的莎士比亞是幸運的,因為他生活在一個輝煌的年代。

新教畫家小馬庫斯·海拉特(Marcus Gheeraerts the Younger)繪制的一幅“彩虹肖像”(The Rainbow Portrait),敬獻給女王伊麗莎白一世。

青壯年時期的莎士比亞是幸運的,因為他生活在一個輝煌的年代。文藝復興波瀾壯闊的余緒影響了全歐,而“海王”亨利八世和他那終身未嫁、被譽為“童貞女王”的女兒治下,英國經濟騰飛,思想開放,氣運亨通。伊麗莎白一世的統治時期(1558—1603)可分為前后兩個階段:第一階段是打敗西班牙無敵艦隊之前的30年,之后15年又是另一段。女王如同一只兇惡的老母雞紋絲不動地蹲坐,孵育著她的國度與子民,促使英格蘭愈發團結緊密,獨立于歐洲大陸外恣意生長。冬季積起的雪堆悄悄消融,文化上優美的春天處處萌芽。克里斯托弗·馬洛和埃德蒙·斯賓塞、莎士比亞及培根浸濡其間;一邊是倫敦城污穢、野蠻的風俗,另一邊是《帖木兒大帝》的瑰麗情節和《維納斯和阿多尼斯》的絕美描繪……用這些東西作經緯線將編成怎樣的精神織物呢?

以“倫敦漂”莎士比亞為男主的英劇《新貴》告訴觀眾,上至天潢貴胄,下至販夫走卒,當年最主要的消遣娛樂活動之一就是看戲,而最便宜的劇院站票僅需1便士。“票房”(Box Office)一詞恰恰來自這個時代——在劇院入口處設置專門收取1便士門票的陶罐,陶罐在后臺被砸碎,硬幣被收在一個大錢箱里,箱子則被鎖進密室。劇中,莎士比亞的同行、戲劇批評家暨“大學才子派”詩人羅伯特·格林嘲諷莎士比亞“家族里都是寒酸貧窮的鄉下人”“我懷疑你這輩子都沒和有身份有學識的人共進晚餐過”,和歷史上格林的真實態度彼此呼應:他把莎士比亞比喻成“暴發戶似的烏鴉”(《新貴》原名“Upstart Crow”即套用了這個哏),影射莎士比亞像烏鴉一樣盜竊別人的羽毛裝點自己,控訴莎士比亞“用演員的皮,包藏虎狼的心”。

關于莎士比亞是否有“影子寫手”的爭論,差不多持續至今。與莎士比亞同時期的馬洛,因其寬裕的家境、曾在劍橋求學并在倫敦結識各界人等的經歷,成為比小鎮出身、沒有接受過高等教育、在倫敦不過是個劇院雜役的莎士比亞更有說服力的“真正的作者”。認為馬洛是莎翁代筆的論調,從馬洛疑點重重的英年早逝開始,直到他的尸檢報告重見天日才被推翻。但一個揣測被推翻沒關系,好事者天馬行空地放肆暢想,“真正的作者”可能是培根呢?可能是劇作家本·瓊森呢?可能是第十七代牛津伯爵愛德華·德·維爾呢?甚至,“莎士比亞”可能是伊麗莎白一世的化名呢?

19世紀,新英格蘭學者迪莉婭·培根提出了“代筆集團論”——“莎士比亞”是一個大智囊團的聯合筆名。要塑造莎劇里橫跨皇室、鄉野、歐洲大陸的諸多人物形象,須一大批飽讀詩書、思想深刻、經歷豐富的朝臣妙筆屬文。他們之所以假借莎翁之名,只是為了在不暴露身份的情況下,表達想要共和自由的美好愿望。

他作品里的愛、恨、妒、嗔、貪、劫數、天命……從未變過,于這掙不開、跳不脫的人世一再上演。

確實有不少人覺得,莎士比亞在劇本中顯示的廣博知識,與其本人的“學歷”與“履歷”不相匹配。但安東尼·伯吉斯對這樣的觀念不屑一顧:高深的藝術必須“搭檔”高深的學院派?無稽之談。任何庶民都可以自學寫作,并且可以寫得很出色。只要閱讀適當的書籍,隨時細心發現周遭的事物,便能夠營造臺上萬花筒似的假象。藝術家的任務是創建生動的人物,而他本人不一定非得等同他的創建不可。

真相只有一個:無論在學校接受多少訓練,語言的天賦是學不來的。學校會幫助提升你的詞匯量,卻教不了綴字成文、奇跡般反映他人難以領悟之人生真諦的“獨門秘方”。老莎駕馭英語的蓋世才華就是一種天賦,這份受天賦祝福的才華通過使用、觀察和熱愛英語得到了進一步的培養。因此,與其花時間八卦莎士比亞究竟何方神圣、幾多謎團,不如重讀經典,沉浸享受。

直到如今他還在

坦白講,莎士比亞煊赫聲名的建立,跟英帝國的崛起也有很大關系。當然,如今的大不列顛早已“大”得力不從心、左支右絀,但進入全球化的時代后,老莎“余威尚在”,亦是肉眼可見的事實。精英文化也好,流行文化也罷,莎士比亞的痕跡滲透到日常生活的每個角落,一直被我們消費著。

影視界尤其偏愛這位文學巨匠。1899年只有90秒的默片《約翰王》,大抵是第一部根據莎士比亞作品改編的電影。而據不完全統計,根據莎翁戲劇改編的電影,迄今為止沒有一千也有六七百部了。上世紀90年代,好萊塢更是掀起一股改編莎士比亞的熱潮,解構、戲仿乃至反諷大IP,試圖用現代的視角重新審視原著的精神,包括阿爾·帕西諾自編自導自演的《尋找理查三世》,時間線從15世紀后期直接拖拽到1930年、由“甘道夫”伊恩·麥克萊恩主演的《理查三世》,盛世美顏時期的萊昂納多主演的“后現代激情篇”《羅密歐與朱麗葉》等等。迪士尼的《獅子王》系列也是明目張膽地公開借鑒,辛巴對戰叔父刀疤、辛巴的女兒與刀疤的繼承人相愛,顯而易見是挪用了《哈姆雷特》《羅密歐與朱麗葉》的元素。

莎士比亞環球劇場。

從勞倫斯·奧利弗、伊恩·麥克萊恩到本尼迪克特·康伯巴奇、本·衛肖,英國演員皆以出演莎劇為榮。麥克萊恩說“如果我信仰上帝的話,莎士比亞就是我的上帝”,湯姆·希德勒斯頓則直言莎士比亞是他塑造《雷神》里“洛基”這一人物的所有靈感。莎翁的地位在英國本土根深蒂固、難以撼動,到了美國同樣備受推崇——爆款美劇《紙牌屋》在很大程度上受到了莎士比亞的啟示,主演凱文·史派西稱,“關于這部原創劇集和邁克爾·多布斯的書,其精彩之處在立足于莎士比亞的作品。它直接致敬的正是《理查三世》。”另一部爆款美劇《西部世界》靠引用老莎的名句“這些殘暴的歡愉,都將以殘暴終結”點題,故作深沉中,格調得到抬高。

跨文化的語境也非常歡迎莎士比亞。日本的黑澤明將《麥克白》和《李爾王》改編成電影《蜘蛛巢城》和《亂》。中國的馮小剛則選了《哈姆雷特》改編成電影《夜宴》。而“莎翁腔”最濃郁的國劇還得是《大明宮詞》。“冒著被父親指責為杜撰的危險,我急切地用想象力裝點著那些遙遠的生命,熱情地同我大唐的祖先一道生活,我勇敢地將內心的一切情感及隱秘的愿望如數交與他們,任他們負載著我的靈魂演繹他們偉大而豪邁的愛情與權謀。”編劇鄭重充斥著前綴、倒裝、定語等“英語戲劇”范式的文字風格,使觀眾分分鐘聯想到被老莎支配的“恐懼”。

400多年后的我們,為何依然要紀念莎士比亞?因為,他作品里的愛、恨、妒、嗔、貪、劫數、天命……從未變過,于這掙不開、跳不脫的人世一再上演。觀眾著實慶幸莎士比亞的不朽名劇能夠經典永流傳,一如他自己在十四行詩中所寫的:你的永恒之夏不會褪色;你不會失去你的俊美的儀容;死神不能夸說你在他的陰影里面走著,如果你在這不朽的詩句里獲得了永生;只要人們能呼吸,眼睛能看東西,此詩就會不朽,使你永久生存下去。

那么,請走進劇場,多品析幾遍“莎士比亞出品”吧。還記得電影《莎翁情史》里擁有三層觀眾席的圓形劇場么?這座屬于莎士比亞的環球劇場,在漫長的歲月里曾經飽受爭議。1599年,倫敦唯一一位劇場的擁有者卡思伯特·伯比奇為了擴大規模,將老劇院拆下來的磚瓦木頭運到泰晤士河邊,建了一個更大的環形劇場,并找來正當紅的莎士比亞作為合伙人——不僅給了他劇場的一部分股份,還將他寫的戲劇作為劇院的主要劇目。另外,莎士比亞本人也是劇場里的重要演員。可惜,環球劇場的運道差了些——莎士比亞去世前三年,屋頂被一枚舞臺效果炮彈引燃,整個劇場付之一炬,好在不久就重建了起來;1642年,清教徒以戲劇有傷風化為由關閉了倫敦所有劇場,并將環球劇場拆除。

他作品里的愛、恨、妒、嗔、貪、劫數、天命……從未變過,于這掙不開、跳不脫的人世一再上演。

今日為人所知的莎士比亞環球劇場,是美國導演兼演員薩姆·沃納梅克發起籌建的。劇場位于泰晤士河南岸,距離原址僅200米,按照為數不多的文獻資料努力拼湊出伊麗莎白一世時期的設計。它也是自1666年倫敦大火發生以來,首座獲得批準修建的草屋頂結構建筑。1997年6月12日,面貌一新的環球劇場在英國女王伊麗莎白二世的主持下正式開放。此后,只要不出意外,劇場每年夏季都會上演莎士比亞及其同時代劇作家的作品。

這個在質疑聲中問世、在輕蔑的口吻里談論——例如,“難道不就是個嘩眾取寵的、鬧哄哄的旅游景點嗎?”——又在每一個至關重要的日子盡職盡責重現莎劇“名場面”的“老英國劇場”,始終兢兢業業地延續著早已逝去的莎士比亞的戲劇之靈。是的,老莎借麥克白之口,將人生定義為“如同癡人說夢,充滿了喧嘩與騷動,卻沒有任何意義”;但不要忘了,他也借波特穆之口說過,“我們將會再度相見。在那里,我們將會更加熱情而無畏地排演人生。記住,接納痛苦,并力求完美——讓我們后會有期”。

后會有期,親愛的莎士比亞,我們劇場見。

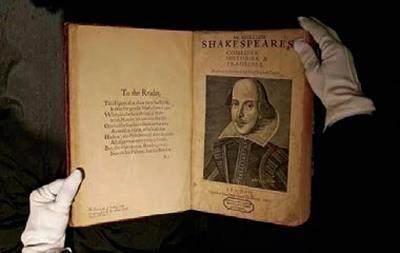

“第一對開本”是現代學者為第一部莎士比亞劇本合集命名的名字,其實際名稱為《威廉·莎士比亞先生的喜劇、歷史劇和悲劇》。

莎士比亞相關二三事

曾深受盜版之苦

莎士比亞的時代沒有關于版權的法律,所以盜版事業欣欣向榮。這很好理解。既然德雷克在海上那種更大規模的盜劫使他贏得了爵位,那么人們就難以在道德上找到依據譴責文字上的盜印了。你沒有什么辦法阻止一個進取心強的出版商出版他能弄到手的任何東西,他無需向作者致歉,也無需支付稿酬。所以,出版商要么會設法偷走防范甚嚴的稿本,要么派人去劇場把演出速記下來。但速記的問題是常常化神奇為平庸,大概意思對,原句的詩意與魅力卻蕩然無存。

擠走壞版本的唯一辦法就是發表好的版本。于是,《哈姆雷特》的原本在1604年問世了。莎士比亞在生前發表他的劇本,不是出于詩人的自豪感或虛榮心,而是為了保護自己的利益,防止盜印。人們若能買到原本通常就不會去買贗本,這樣就可以消滅贗本。

1623年,即莎士比亞逝世7年之后,他的兩位朋友海明琪和康德爾給他出了全集,此即著名的“第一對開本”,收入了莎士比亞作為唯一或主要作者的幾乎全部劇本。對開本是大頁對折的形式,一般都是給詩人出的,屬于嚴肅著作。劇本用對開本來出版,在英國劇作家中,莎士比亞是第一個。

理財高手超愛錢

老莎在戲中說了蠻多反對追名逐利的話——但人家也就說說而已,認真你就輸了。研究者能明確的一點是:莎士比亞熱衷于功名利祿。

文科生不擅長理財?錯!我們的老莎就是理財高手,掛的時候富得流油。他喜歡購買房地產,包括斯特拉福鎮上的120英畝土地和兩片果園(他甚至專門買了間房給看園人住)。1597年,莎士比亞購置了斯特拉福最好的宅子,房屋正面寬六十英尺,進深七十英尺,室內共有十只壁爐,就是說至少有十間房間,即便用現在的標準來衡量也是豪宅。

老莎有個生意人的腦子,深知買賣就是買賣。1597年是饑荒之年,這年2月斯特拉福的一份史料中說莎士比亞囤積了“十夸脫麥芽”。對于自己在大饑之年囤糧牟利,莎士比亞似乎并不感到羞愧。但他也明了人們對于哄抬糧價的態度。《科里奧蘭納斯》一開場就有“一群暴動的市民”要殺卡厄斯·馬歇斯,把他視為那些“讓我們忍受饑寒,他們的倉庫里卻堆滿谷粒”的家伙中最壞的一個。在莎士比亞身上可以看到科里奧蘭納斯的一絲影子——他是一個鄙視“暴民”的鄉紳,然而那些逛戲院的“暴民”卻在填滿他的腰包。

站在前人肩膀上

BBC的歷史電視電影系列《空王冠》,眾多英國男神加盟,演繹了莎士比亞的經典作品。

莎士比亞是一位改寫大師,善于從前人作品汲取精華,甚至直接從中選擇某個主題進行再創作,取得令人驚異的效果。

比如,他根據高爾《愛的懺悔》中阿波洛涅斯的故事寫成了《泰爾親王配利克里斯》,以薄伽丘《十日談》中吉爾內瓦的情節為基礎寫成《辛白林》(但故事背景取自霍林斯赫德《編年史》的古不列顛),根據格林的《潘多斯托》寫成了《冬天的故事》。《安東尼與克莉奧佩特拉》大量依據了普魯塔克《名人傳》的諾思譯本,而《錯誤的喜劇》改寫自普勞圖斯的《孿生子》……

就連《哈姆雷特》之前也有部老《哈姆雷特》,作者是湯姆·基德。莎士比亞用這個丹麥王子裝瘋賣傻為父復仇的“舊瓶”,裝了奇巧復雜、更現代性的“新酒”。

哈姆奈特的陰影

莎士比亞曾經有過一個兒子,名叫哈姆奈特·莎士比亞(Hamnet Shakespeare)。

1596年8月11日,年僅11歲的哈姆奈特去世。四年后,莎士比亞寫出了可能是英語文學史上最偉大的戲劇作品——《哈姆雷特》(Hamlet)。鑒于兩件事情在時間上的相近,以及“Hamnet”(哈姆奈特)和“Hamlet”(哈姆雷特)兩個名字之間的相似,太多人都情不自禁地猜測過二者之間的聯系,甚至懷疑《哈姆雷特》中的那個幽靈是否就代表著不幸夭折的哈姆奈特。

英國作家瑪姬·歐法洛也長期思考著這個問題,當她第一次知曉二者的相似之處后,就迫切地嘗試還原出當時的場景。在搜索了一些資料后,歐法洛以莎士比亞之子為主人公,寫出了小說《哈姆奈特》。

婚姻狀況怎么樣

在伍斯特教區主教的檔案室里有這樣一份保證書,落款于1582年11月28日,內容是交納40英鎊,以保證“威廉·莎士比亞與斯特拉福鎮的少女安妮·海瑟薇(和那個著名美國女星的名字一樣)結婚”。這意味著婚事可以不必因常規的結婚預告(通常要連續3個周日,其間遇節日順延)而拖延,也不會因任何人的反對而泡湯。鎮上男人們的平均結婚年齡是28歲,而按照當時的法律,18歲的莎士比亞離21歲成年還有3年,請問這樁婚事何以如此“急吼吼”?

英劇《新貴》里的莎士比亞夫婦。

答案揭曉:6個月以后的1583年5月28日,莎士比亞與海瑟薇抱著剛出生的女兒在教堂受洗。也就是說,海瑟薇未婚先孕。而值得玩味的是,伍斯特教區檔案里還有一份“準許威廉·莎士比亞和坦普爾科拉夫頓的安妮·沃特利結婚”的文件,日期是1582年11月27日。坦普爾科拉夫頓離斯特拉福鎮有5英里,莫非有兩個威廉·莎士比亞?抑或是記錄員筆誤了?

安東尼·伯吉斯覺得老莎真愛不是老婆是“另外那個”,因此莎士比亞與海瑟薇大部分時間兩地分居,感情顯得頗為冷淡。

1610年左右,倫敦爆發了一場瘟疫。莎士比亞決定衣錦還鄉,回到妻子身邊。

基情疑云揮不去

莎士比亞十四行詩集的前126首,獻給的是一位年輕貴族,一般認為,這是在描寫作者與他之間真摯的友情。專家經過考證,傾向于認定這位貴族是第三代南安普頓伯爵亨利·賴奧思利。

不少現代研究者對賴奧思利和莎士比亞之間的關系津津樂道,甚至有人斷言這兩位存在同性之愛。考慮到伯爵從青年時代起便喜歡文學,禮賢下士,并慷慨大方地資助過莎士比亞,我們不便判定莎翁“我對閣下的愛永無止境……我的所作所為皆為了你,我的全部都屬于你”云云以及一些更夸張、更令人想入非非的表達,究竟是感恩金主、漫天飛舞的“彩虹屁”,還是發自肺腑、為伊癲狂的斷袖情。

懷念朱生豪先生

朱生豪

朱生豪(1912年2月2日-1944年12月26日)是中國翻譯莎士比亞作品較早的人之一,譯文質量和風格卓具特色,為國內外莎士比亞研究者所公認。2024年也是朱生豪逝世80周年。