文化、藝術與空間的融合在鄉村振興中的應用策略

張方遲

【摘 要】民國時期,一些來自河南省的難民陸續聚集在山西省翼城縣佛爺山麓地帶,形成了一座方言孤島。本文基于對佛爺山方言孤島的形成原因、發展歷史、地理環境、人文觀念等因素的分析,提出一條通過藝術空間構造推動孤島鄉村振興的道路。結合孤島人精神文化符號,以歷史文化、紅色文化等為基礎,融合當地藝術風俗,在旅游景區構造了地、人、天三才地理空間、由古到今由人至仙的時序空間、連接沉重歡快虛幻的情感空間,形成空間多元化發展格局,可以有效激發和引導游客的情感沖突,達到提高景區吸引力,促進當地經濟發展和農民創收的目的。

【關鍵詞】方言孤島;鄉村振興;藝術空間;空間多元化;旅游

【中圖分類號】G127 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007—4198(2024)02—096—04

近代史上,對藝術的理解與感知有四次重大轉變直接影響到藝術與空間的關系[1]。第一次是在18世紀,藝術開始被視為能夠塑造更廣泛觀眾的精神、思想、道德和情感的一種強大變革劑;第二次是在19世紀誕生了博物館,形成了通過文化打造城市品牌的理念;第三次是在20世紀初,開始強調博物館的空間必須促進觀眾的沉浸感,使得體驗藝術成為了一種越來越內省的體驗;第四次是在1980年帶,公共藝術作為一種服務與城市發展的職業出現。可見,藝術在城市發展中發揮這越來越重要的作用。尤其通過構建藝術、建筑、及空間的融洽關系,使得藝術承擔起城市復興的動力這一重要職能。本文,以山西省翼城縣佛爺山“方言孤島”為例,探索了融合文化、藝術與空間推動鄉村振興的一條實施途徑,進一步豐富了藝術的職能。

在山西省翼城縣境內有一座佛爺山,佛爺山山麓地帶散布著許多小型自然村,這些村落的方言與本地方言存在明顯區別,當地居民自稱方言謂“河南話”。講“河南話”的人居住地在地理分布上被本地方言所包圍,猶如一座海上孤島,本文稱之為“方言孤島”。近些年,方言孤島人凋村蔽,逐漸走向沒落。當地為了推動地方發展,積極倡導發展旅游業,開發了佛爺山景區。但景區開放十幾年來,游客寥寥,方言孤島走向凋蔽的現狀未得到任何改善。從方言孤島的形成歷史看,因為移民到達新地之后聚居在這個較小的地域內自成社區,跟外界的接觸交流不太多,當地人一般也并不介入移民的社區,使得移民方言得以長久保留而形成[2]。這一形成過程,決定了孤島式方言村落的居民具有相同的文化信仰、風俗習慣,并且具有較強的凝聚力。因此,依托藝術文化牢牢抓住方言孤島移民的精神紐帶,可以形成此類鄉村振興的強大內動力;應用其獨特的文化符號空間格局,融合當地文化與藝術,構建具有強烈層次性時空體驗感的旅游路線,可以有效提高景區吸引力,成為以旅游業帶動地方經濟發展的外驅力。

一、方言孤島村落的形成與發展

方言孤島主要由環繞佛爺山的黃家鋪、李家垣、中王、遼寨河四個行政村構成,孤島人以崔、張、王三姓為主,祖籍多為河南省輝縣市、衛輝市、淇縣等地。

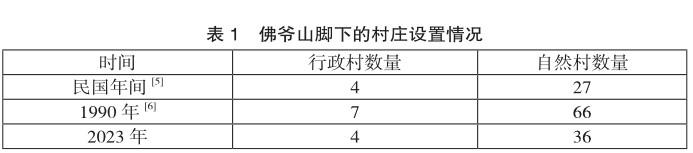

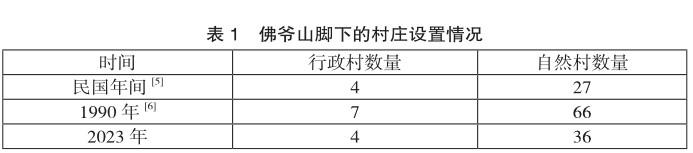

民國初期,河南省的不斷災害是孤島產生的直接原因。在袁世凱竊取了辛亥革命的勝利果實后,許多地方官吏或軍閥擁兵自重,稱霸一方。其中,軍閥趙倜于1914年—1922年統治著河南省。趙倜其人,給河南人民增加了沉重的負擔,在政治上朝秦暮楚,導致人民長期生活在戰亂之中。1920年,河北、河南、山西、陜西、山東發生罕見旱災,災情遍及五省317個縣,災民們只能以樹皮、草根果腹[3,4]。尤其輝縣市、衛輝市、淇縣坐落在太行山西麓,位于第二地貌臺階向第三地貌臺階過渡地帶,地勢西高東低,山林屹立,奇石叢生,人民賴以生存的土地本來就十分稀少,加上人禍天災,眾多農民無奈走上了逃荒之路。其中一部分災民來到了佛爺山一帶,發現這里枝繁葉茂、水源充足,便在此落腳繁衍形成了方言孤島。民國中葉,這里災民們陸續積聚,成為孤島規模的增長期;解放后,隨著國家的政治經濟建設,孤島人與當地人不斷融合,地理上形成了孤島的擴張;20世紀80年代,孤島規模發展到最高峰;改革開放后,隨著經濟水平的不斷提高,孤島人追求美好生活的需求日益增長,走出孤島,改變命運的需求日益迫切,這種需求推動了孤島的衰落。表1清晰地反映了孤島成長與衰落的過程。

二、方言孤島的地理人文

佛爺山跨越北緯30°45~ 30°46,東經112°20~112°21,海拔1800余米,面積約 15 萬多畝,是一座典型的黃土高原山坡,山勢巍峨,綿延四方,山麓地帶廣布黃土丘陵,山谷梁峁及臺塬溝壑,其植被在全國植物地理區中屬于泛北極植物區中中國日本森林亞區華北地區黃土高原區[7],主要為喬木和灌木所覆蓋。山體廣為黃土覆蓋,大都可以耕種。這里農作物豐富,谷類有谷子、玉米、小米、高粱、大豆、芝麻等,蔬菜有白菜、土豆、蘿卜、豆角、蔥蒜茄韭等,瓜類有西瓜、黃瓜、冬瓜、南瓜、絲瓜、葫蘆等;果類有蘋梨棗桃、柿杏棠李等,是典型的自給自足農家樂園。災難的成長經歷和獨特的地理條件造就了孤島人獨特的品格。

(一)孤島人具有濃烈的家族觀念

孤島人以崔、張、王三姓為主,是因為他們主要由四個在此落腳的逃荒家族繁衍而成,分別是輝縣①西平羅鄉西沙崗村的崔氏家族,汲縣②獅豹頭山嶺村張氏家族,淇縣黃洞鄉小巖溝村王氏家族,輝縣趙固鄉前田莊村王氏家族。由于落腳初期,深受當地人排擠及地主盤剝,家族團結成為能夠生存的根本保證,逐步形成了獨特的家規族習。加上對河南老家的思念,形成了獨特的祭祖文化。比如,家族為單位的大型祭祖活動,一年有三次,分別在清明節、農歷七月十五日和除夕當日。

(二)孤島人具有豐厚的藝術底蘊

河南省是一個戲劇大省,在歷史長河中,對戲劇的熱愛滲入了他們的基因,聽戲唱戲幾乎是每一個河南的日常需求。當他們逃荒來到佛爺山,便失去聽戲唱戲的舞臺。而曲藝“河南墜子”有時是一個人演唱,有時是兩個人對唱,有的團隊表演,有的自拉自唱,由于表演形式靈活多變,場地需求簡單而深受孤島人喜歡。再加上能唱會說的天賦和謀生需求,當地產生了一大批河南墜子表演者。與之相比,翼城當地人更加喜歡本地曲藝翼城琴書[8],于是不少河南墜子藝人加入了翼城琴書的班子,逐漸形成了翼城琴書的“南路派”。至今,仍然有不少河南墜子和翼城琴書藝人活躍在當地民間。

(三)孤島人具有深刻的革命情節

當地地主對這些外來長工不斷盤剝壓榨造就他們敢于斗爭的革命品格。1938年,方言孤島就出現了一些先進青年積極加入翼城犧盟會,參加抗戰活動,1941年6月,129師和太岳區根據八路軍總部和北方局的戰略部署,派386旅16團、決死一縱隊59團進入岳南,在安澤、浮山、翼城一帶,開辟根據地。根據地的建立極大地喚醒了孤島人的斗志,一大批孤島青年受到當地革命的影響,毅然參軍。他們用獻血把革命的傳統寫在了孤島。

三、孤島村落旅游振興面臨的窘迫

2006年,當地農民企業家響應發展旅游業的號召,投資近千萬元開發佛爺山景區,期待以旅游業帶動孤島村落的經濟發展。遺憾的是,佛爺山景區開放十余年來,游客寥寥,經營慘淡,未能為孤島村落帶來任何收益。分析原因,一是景區功能著點不準。從景區規劃來看,開發者把自然風景作為了景點的主要展示點,但由于景區屬黃土梁峁侵蝕堆積地貌區,山勢低緩綿長,水資源匱乏,既無險山峻石,又無深林柔水,人文因素也嚴重匱乏,導致景區吸引力缺失。二是景區內涵不夠深刻。開發者在山頂修建多寶塔,是想利用神話傳說及孤島人的傳統,形成凝聚力。但一方面關于佛爺山的傳說故事過于簡單,另一方面孤島人的傳統缺少復制性,對普通游客缺少吸引力。三是景區內容不夠豐富。景區僅設多寶塔一處駐足景點,游客體驗只有登階、觀貌等內容,游覽內容過于單調,不足以引起游客深游、重游的興致。以上種種,導致了餐飲、商業、住宿等配套服務設施難以在景區生存,也就無從帶動孤島村落的經濟了。

四、構造多元化藝術空間振興旅游產業

概覽景區,實際存在有八處方言孤島的精神文化符號,其中幾處如下。

一是史伯村,第五批中國傳統村落,地處佛爺山中部西北側。是西周末年偉大的哲學家、思想家太史伯陽父的隱居地。史伯被史學界贊其為“盡知天下第一人”,他洞察西周幽王殘暴無道,偏聽奸臣佞言而致使周朝滅亡的規律,提出“和實生物,同則不繼”,開啟了“和同之辯”的先河,人們稱他為“和宗”。史伯村現保留有河上祠、和宗神、伯墓、望象臺、大陵、千年古燒窯等遺址,耍大蟒、鬧五毒等習俗。二是大河口遺址,第八批全國重點文物保護單位,地處佛爺山底部西端。大河口墓地系西周時期的霸國墓地,其出土文物多為青銅禮器、玉器、陶器、蚌貝器等[9],甚至在有些墓地中發現了頂盤銅人,為學界研究周朝的墓葬文化開辟了新方向,也為歷史的還原提供了更多實物依據[10]。三是堯都砂鍋,省級非物質文化遺產,地處佛爺山中部南側。據《堯典》記載,堯都砂鍋始創于上古,首產于堯都,技藝于陶唐,延續于春秋,完善于宋元,盛行于明清[8]。堯都砂鍋享有5000年盛譽,制作技術代代相傳,不改其制,是勞動人民智慧的體現,至今仍然在延續。四是青城村,地處佛爺山北麓。在1941年到1945年期間,這里是太岳根據地岳南地區的政治、軍事、經濟和文化中心。五是東塢嶺抗日紀念碑,地處佛爺山東麓。六是廣適村,地處佛爺山南麓,是蘇廣適烈士的犧牲地。該村現保留有蘇廣適烈士紀念碑、張占林烈士紀念碑、齊廷梅烈士紀念碑,建有廣適事跡展廳等。

大體可以歸為三類。一是由史伯村“和宗”文化、大河口遺址的霸國文化、堯都砂鍋的陶藝文化構成的歷史文化;二是由東塢嶺抗日紀念碑、蘇廣適烈士紀念館孕育的紅色文化;三是由依托多寶塔開展的廟會,結合當地清明節、農歷七月十五日和除夕特有的祭祖活動構成的祭祖文化。應用差異化策略對三類文化附以不同形式的藝術表達,可以形成契合列斐伏爾的空間生產理論[11]的空間格局,從而以差異空間探索旅游線路空間多元化發展路徑[12]。

(一)構建地、人、天三才地理空間

從地理空間看,三處歷史文化遺址多處于佛爺山腳下,主要以物態表達文化內涵,合于道學三才之地;三處紅色文化遺址分散在佛爺山腰部,主要記錄了當地人民的革命歷史和英雄精神,突出強調的人的中心地位;兩處重大祭祖場所均處于峰巔,而且當地的祭祖活動通常也存在攀高過程,這些活動主要以神為核心要素。空間上,三類場所各貫主線,首尾相接,錯落有致,結合其表達內容,巧妙地構成了地、人、天三才地理空間。

(二)構建由古到今、由人至仙的時序空間

從時序空間上看,一個層面是,三處歷史文化遺址記憶了古人的生活,三處紅色文化遺址記錄了當代人的悲壯歷史;另一個層面是歷史文化遺址和紅色文化遺址真實地反映了人類生存,而祭祖文化則是源于人們對理想的生活向往,從精神上的加以時間延續,而構建了虛幻的生活世界,形成了神化表征。因此,歷史文化、紅色文化和祭祖文化構成了由古到今、由人至仙的時序空間。

(三)構建沉重、歡快、虛幻的情感空間

所有的藝術都將想象的、可能的和真實的結合在一起,讓我們沉浸其中,有時甚至不由自主地沉浸其中[13]。因此,情感空間的構造離不開藝術。對歷史文化而言,盡管三個遺址均具有相對較高的知名度,但其展現形式缺乏對游客的吸引力與感染力。若能夠在保護墓地與文物的基礎上,構建相似場景、挖掘歷史故事、加入實景表演,襯托以肅穆情感,打造實景表演與古跡遺址融合的態勢,更有利于游客們走進歷史、了解當地文化內涵。對紅色文化而言,因老一輩的孤島人中,許多人毅然從軍。戰爭期間,為了讓前線戰士鼓足士氣,孤島人與本地人一起自發組成文工團,主要表演翼城花鼓和翼城秧歌兩種舞蹈,其戲班甚至經常到冷泉、甘泉一帶的革命根據地為八路軍演出[11]。翼城花鼓步伐穩健、大氣磅礴,力量感十足,翼城秧歌戲表演活潑、詼諧風趣,鄉土氣息濃厚,收獲了將士們的一致喜愛。巧妙利用因當地部門推動連翹種植,而每逢春季連翹花開,便形成的漫山金黃靚麗風景,將翼城花鼓和翼城秧歌,融入紅色圣地,襯以燦黃自然背景,既能形成視覺沖擊,又能講述紅色故事。對祭祖文化而言,說唱藝術是一個非常契合的融合點。巧的是作為孤島人喜聞樂見的兩項曲藝,河南墜子和翼城琴書均被列入國家級非物質文化遺產名錄,依托這一藝術,融合光電技術,打造情節聽說唱,場景觀影視的獨特表達方式,為游客講述孤島人獨特的故事,不僅可表現孤島人在艱苦條件下的美好愿景,而且能夠觸動游客的鄉土情懷。這樣,沿三類文化旅游路線前行,可形成從沉重、到歡快、再到虛幻的情感空間。

五、結語

隨著鄉村振興戰略的不斷推進,方言孤島也應當不斷尋找其復興的途徑。其中,傳統文化、紅色文化是孤島的寶貴旅游資源。本文以三種文化為基礎,勾勒三條旅游路線,融合三種不同表演藝術,構建了獨具特色的地理空間、時序空間、情感空間,可以實現對游客的情感激發和引導,從而達到吸引游客的目的。中國人民大學溫鐵軍教授指出,鄉村建設行動要以人為本。鄉村振興最值得高度關注的是如何把人的因素調動起來,把農民的積極性調動起來,讓農民成為鄉村建設行動的受益者,農民才能成為參與的主體。這一舉措還能夠拓展孤島人創收途徑,渠道一是通過參與曲藝、實景劇、舞蹈等藝術表演所得報酬;渠道二是種植連翹,不僅可以發揮其觀賞價值,還可以利用其果實的藥用價值、用葉子制茶,取得收益;渠道三是利用當地土窯洞冬暖夏涼的獨有特性,為游客餐飲住宿,爭取服務性收入。同時還充分利用當地人的家族觀念、藝術愛好、革命情結實現了精神召喚,推進在外務工本地人樂于返鄉參加鄉村建設。

注釋:

①輝縣現更名為輝縣市.

②汲縣現更名為衛輝市.

參考文獻:

[1]Georgic Mitrache.Architec t u r e , a r t , p u b l i c s p a c e [ J ] . Procedia-Social and Behaviorval Sciences,2012(51).

[2]周振鶴,游汝杰.方言與中國文化[M].上海:上海人民出版社,2015.

[3]夏明方.民國時期自然災害與鄉村社會[M].北京:中華書局,2000.

[4]蘇新留.試論民國時期河南災荒對河南社會的影響[J].南陽師范學院學報(社會科學版),2013(7).

[5]劉峰,程發聵.翼城縣志集成(第五冊民國《翼城縣志》)[M].太原:三晉出版社,2013.

[6]翼城縣地方文史研究會.翼城縣志注釋(上,下)(民國)[M].太原:山西古籍出版社,2004.

[7]城縣地方文史研究會.翼城縣志注釋(上,下)(民國)[M].太原:山西古籍出版社,2004.

[8]曹秀榮,王永泉.翼城縣非物質文化遺產項目名錄[M].山西:翼城縣文體廣告新聞出版局,2023.

[9]謝堯亭,楊及耘,王金平.山西翼城大河口西周墓地1033號墓發掘報告[J].文物季刊,2023(2).

[10]陳民鎮.大河口墓地所出頂盤銅人探析[J].文物季刊,2023(1).

[11]李春敏.列斐伏爾的空間生產理論探析[J].人文雜志,2011(1).

[12]董慧,趙航.列斐伏爾建構都市社會的三維圖景及其時代啟示[J].教學與研究,2022(11).

[13]Jacques Arnould.Arts in spase:French experiences and elements of prospective[J].Acta Astrona-Nutica,20009(64).