生態耦合:農村社區居家養老“一主多元”互動邏輯

摘要:當前我國人口發展呈現老齡化特征,文章以生態學視角為基礎,采用生態位理論分析了社區養老中的互動邏輯,并通過對福建省長者食堂建設問題的剖析,探討農村場域下社區養老產業轉型升級的問題。研究發現,多元行動主體之間的互動結構性困局是導致這些問題的主要原因。因此,文章將社區養老作為一個完整的生態系統,闡述了不同主體在農村社區養老中的角色定位和互動關系,并深入分析了主體間的利益交換和演變進化過程。最終,研究明確提出了構建居家養老的互動性韌性治理邏輯,為助餐服務和其它養老服務的生態圈建設提供了整體性的思路。

關鍵詞:農村社區;居家養老;互動邏輯;一主多元;生態位理論

中國老年人口規模不斷擴大,比重不斷提高,中國社會老齡化呈現出加速進程,未來經濟社會發展進程所面臨的巨大挑戰之一便是老齡化問題。為貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略,2022年2月21日國務院印發了《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》;此外,習近平總書記在黨的二十大報告中指出,“實施積極應對人口老齡化國家戰略,發展養老事業和養老產業,優化孤寡老人服務,推動實現全體老年人享有基本養老服務”[1]。積極應對人口老齡化國家戰略以及黨的二十大的相關內容,為社區居家養老服務提供了研究基礎,具有深遠的國家層面和社會層面意義。

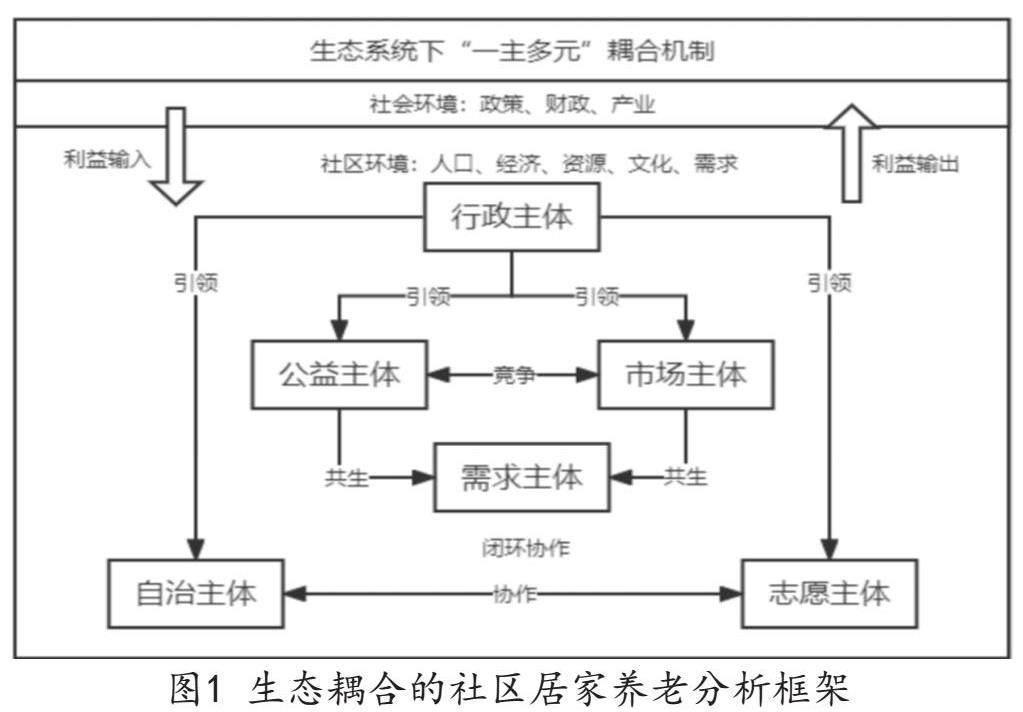

社區居家養老是一大熱點話題,其不僅涉及城市社區,更涉及農村社區養老。然而在農村地區,存在老年人文化水平參差、養老產業基礎薄弱,以及因人口密度低而導致的服務類人力資源嚴重不足的問題。社區養老系統如同“生態系統”,在農村場景下各主體間的多元關系更易出現互動失靈,由此借用跨學科的生態學理論內容,結合城市社區基層治理的“一核多元”模式,引入利益多元的內容,來進一步解釋行文邏輯。生態耦合作為生態學視域下的一個概念要素與觀點,除了在創新生態發展領域受到沿用和探索,也被借鑒至如城市化、產業發展、農戶福祉[2]等社會經濟研究領域的探索當中。基于生態學視角,以生態耦合機制闡釋作為“生態位”的多元主體的角色定位以及主體間的互動“種群關系”,深入剖析多元行動主體協同互動的“利益交換”及其“演變進化”邏輯,明確構建“一主多元”這一治理邏輯。社區居家養老背景下長者食堂的創辦是開展社區居家養老助餐服務的重難點問題,而多元行動主體之間的互動結構性困局是造成這一困境的主要原因。由于養老服務是一個動態過程,社區居家養老服務是由行政主體、公益主體、市場主體、自治主體、志愿主體以及需求主體(服務終端)等多元行動主體進行耦合并所形成的閉環鏈路。因此,為了探索居家社區養老服務的“一主多元”互動關系,文章以生態耦合機制為分析框架,進一步探討多元主體的互動邏輯。

1 文獻綜述

隨著中國老齡化程度不斷加深以及社區養老服務體系的不斷完善,養老服務需求的也不斷增加。區別于歐美發達國家對于社區居家養老服務供給方式、政策支持設計等方面的內容,我國關于社區居家養老服務的研究主要圍繞著相關養老模式與服務的問題與可行性對策研究[3]、發展困境[4]、需求闡述和分析[5]以及供給方式創新[6]這四個方面的內容,均已取得了較為豐碩的成果。其中在創新養老服務供給方面,以“互聯網+養老”模式[7]及互聯網驅動優化等方式嵌入服務的互動機制的研究為多,但是該領域在本土化理論構建與具體實踐相適應、社區居家養老各行動主體間的協作、居家社區機構間的協調機制方面還有待深化[8]。

在微觀的供需方式闡述層面,學者們多提及統籌需求主體的需求內容、調動服務供給主體的多元力量。然而,研究對于各個供給主體之間的關系不夠明晰,往往導致主體責任的不明確與職責錯位,并且缺失農村場域下可行性方案的嵌入研究。值得一提的是,學者任楊(2022)[9]從社區居家養老的多元主體出發,探討了政府在養老服務中的決策部署、發展格局、資源配置及理念融合方面的作用。從行政主體層面明確了政府的主責定位,而易艷陽(2022)[10]則從生態學視域下運用生態耦合分析社區康養結合服務的運行機制,這兩個研究路徑與筆者的研究思路相契合。基于此,文章將農村社區助餐養老視為良性循環的生態系統,其中“一主多元”互動邏輯涉及生態耦合機制,由此,需以每個生態位為行動單元,進一步探討各主體間的互動關系,以達到“種群關系”的良性狀態,實現動態轉換,推動農村社區養老互動邏輯形成。

2 分析框架

生態學視角下,生物與環境在自然空間內相互影響、相互制約,構成了復雜的生態系統。這些生態系統由特定要素組成,彼此依賴并形成動態平衡的整體。文章基于生態學視角,以生態位理論[11]為基礎,探討了以農村社區為平臺的居家社區養老服務。這種服務整合了社區內老年人的助餐、助潔、助浴、助醫等需求,形成了一個生態化的養老服務體系,具有相互貫通的特性。在這個養老體系中,各個行動和參與主體作為生態系統的一個生態位,能夠協調養老服務供給,形成“一主多元”的耦合結構,并共同致力于構建居家社區養老的多元主體治理邏輯。養老服務體系下多元行動主體占據著不同的“生態位”[12],呈現出“多主體行動”的生態結構,這些行動主體在養老服務供給中形成近似于競爭、協作與共生的“種群關系”,并通過持續性的利益輸入與輸出,即“利益交換”,推動整個助餐體系乃至養老服務系統與環境的演進變遷。“生態位”與“種群關系”形塑了老年人助餐體系結合養老服務的靜態耦合,“利益交換”與“演變進化”促成了養老服務的動態耦合,由此構成基于“生態耦合”機制下的多主體治理邏輯(見圖1)。

從“生態位”與“種群關系”的靜態耦合視角分析,黨政機關作為行政主體,在養老服務中起主導作用,在整個居家社區養老服務的“生態系統”中起著引領其他各個主體的作用;公益主體作為養老服務的提供主體之一,與市場主體之間存在競爭關系,同時這兩個主體與需求主體這一終端形成共生關系;志愿主體與自治主體作為社區養老服務的網格化的參與者,與公益主體、市場主體之間存在協作關系。

從“利益交換”與“演變進化”的動態耦合視角分析,社區這一微觀環境能夠涵蓋人口、經濟、資源、文化以及需求等內容,能夠與涵蓋政策、財政以及產業的社會這一宏觀環境之間產生利益交換,體現為利益輸出與輸入的過程,這主要闡述的是各類社區資源與社會資源的貫通,基于此整體的社會政策與產業將實現跨越式的“演變進化”。

3 案例分析

隨著我國人口老齡化的加深,強化社區養老服務能力成為當務之急。為此,我國提出構建城鄉老年助餐服務體系,建立老年人助餐服務網絡,支持高質量多元化供餐。長者食堂作為提供助餐服務的機構,面臨逐漸增長的養老需求,需要探索可持續運營機制,實現長者食堂的全面發展與覆蓋。根據福建省民政廳的數據,福建60周歲以上戶籍老年人達到678.81萬人。然而,僅有4.2萬老年人入住養老機構,約99.4%的老年人選擇居家社區養老[13]。這直接說明了社區養老市場潛力的巨大。但是福建省的長者食堂建設仍面臨著老齡工作體制機制不完善、網絡不健全以及缺乏可持續穩定運營機制等問題。這些問題均不同程度指向行動主體之間的互動性結構困境。因此,需明確各個行動主體的具體工作內容,資金供應、資源提供以及服務的落實,通過探索多主體協同治理的邏輯,以化解農村社區居家養老的發展困境。

3.1 基于生態位的靜態生態耦合機制

聚焦生態耦合下長者食堂建設的“生態位”,即各大行動主體。福建省政府、基層黨委、村主任作為行政主體發揮著統領全局的作用,分別為長者食堂的建設提供搭建資金,給予政策支持、搭建財政橋梁,著手落實提升基層社會治理的效能與效率;福建省非營利性質的農村社區居家養老服務機構,如社區老年服務機構、衛生服務機構、助餐服務機構以及基金會等作為公益主體,能通過政府撥款與部分鄉賢捐資捐物,嵌入農村并為長者食堂注入社會化力量;營利性組織作為非營利組織的補充,探索農村市場并整合各項可利用資源,如資訊、平臺、技術,為進一步完善長者食堂各項服務供給的供應鏈提供支持;福建省當地的村民委員會、社區熱心村民等作為自治主體,能夠發揮基層人民的力量,下沉至長者食堂的建設當中,為長者食堂多元化的宣傳推介、活動開展集思廣益、建言獻策;駐地社區黨員干部、職工以及農村周邊高校黨員、學生等作為志愿主體,能夠為老年人提供助餐、學堂等功能的志愿服務,搭建起社會為老志愿服務平臺;而老年人作為需求主體,則占據著生態系統的終端位。

3.2 基于種群關系的靜態生態耦合機制

生態系統內的種群關系涵蓋“引領、競爭、協作與共生”關系。競爭關系主要體現在“生態位重疊”上,即不同行動主體在資源獲取與目標對象服務時存在交叉。如公益主體與市場主體之間可能由于差異化的助餐服務運營路徑或是相似的養老服務內容而導致沖突和重疊,而政府主體的調節機理,又形塑了這種良性競爭關系,從而激勵各行動主體創新養老服務的治理內容。協作與共生關系是基于共同理念、共同目標和共同利益而形成的養老服務模式下的相互合作、共同依存關系。各個主體之間的協作與共生關系是長者食堂生態化建設乃至常態化社區養老服務體系形成的前提。這樣一種圍繞老年人多樣化的飲食需求和養老服務需求,各多元主體的行動內容得以落腳,各“生態位”由競爭、協作與共生所形成的“種群關系”得以靜態耦合,實現良性閉環運作。

3.3 基于交換進化的動態生態耦合機制

生態系統因其開放性、整體性而引入多元“生態位”概念,通過以靜態耦合為出發點闡釋其“種群關系”,進一步以動態耦合為落腳點,能夠闡釋各“生態位”即行動主體之間的“能量交換”,進而實現跨越性的“演變進化”。而將該機制嵌入農村社區養老的助餐體系中,主體間的能量交換環節便衍生為了互動性的利益交換。行政主體需要在宏觀層面統籌協調好各主體之間的利益關系,以政策利好為公益主體、自治主體指明政策大環境,以產業驅動明確銀發經濟下的農村“長者食堂建設”大有可為,引導市場主體縱深推動助餐服務、智能設備、醫療科技等產業發展,同時為農村助餐養老產業創造更多就業崗位。由此,圍繞一主多元邏輯,能夠探索由“單一型向整合型”行動、“助餐服務”向“文體+互助+智慧建設+學堂”的養老服務綜合體的轉型升級過程,這與長者食堂“生態系統”演變進化的過程相互印證。

4 結束語

文章關注福建省長者食堂建設問題,并探討涉及各類主體之間的互動關系。生態耦合能夠細化為靜態與動態耦合機制,文章所探究的“一主多元”互動邏輯通過靜態耦合機制,即作為“生態位”的行動主體間的“種群關系”,以及基于“交換與進化”的動態耦合機制。需要明確的是基于“利益交換與演變進化”的動態生態耦合機制,能夠體現利益賦予與產業升級的內容,闡釋農村社區,乃至城市社區下各“生態位”間的“利益交換”情況,進而實現跨越性的“演變進化”,以進一步化解基層普遍存在的不愛做、不敢做、不會做的難題,引導多元社會力量共同發力,探索更多農村社區居家社會養老的可持續運營機制。

參考文獻:

[1]習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2022.

[2]張超正,陳丹玲,張旭鵬,等.土地整治對農戶“福祉—生態”耦合關系的影響——基于整治模式與地貌類型的異質分析[J].中國土地科學,2021,35(03):88-96.

[3]張奇林,趙青.我國社區居家養老模式發展探析[J].東北大學學報(社會科學版),2011,13(05):416-420+425.

[4]孫璐.居家養老的困境及化解的著力點——以揚州市的兩個社區為例[J].城市問題,2012(08):91-96.

[5]周建芳.城市老人居家養老服務的有效需求及其影響因素[J].北京社會科學,2022(11):116-128.

[6]宋悅,呂康銀,王麗娜.新常態下我國養老模式的創新[J].稅務與經濟,2019(02):21-28.

[7]張銳昕,陳冠宇,于錦文.“互聯網+養老”主體合作:模型框架與思路進路[J].吉林大學社會科學學報,2021,61(06):161-169+234-235.

[8]劉曉梅,李蹊.社區居家養老研究的回顧與展望——基于Citespace的文獻計量分析[J].學習與探索,2022(03):33-40.

[9]任楊,朱宇,關博文.社區居家養老服務中的政府作用[J].學習與探索,2022(09):16-26.

[10]易艷陽.生態耦合:社區康養結合服務運行機制[J].蘭州學刊,2023(01):117-127.

[11]李?,朱金兆,朱清科.生態位理論及其測度研究進展[J].北京林業大學學報,2003(01):100–107.

[12]朱春全.生態位理論及其在森林生態學研究中的應用[J].生態學雜志,1993(04):41–46.

[13]福建省民政廳課題組,程強,趙榮生,等.福建省長者食堂建設情況的調查與思考[J].發展研究,2022,39(05):14–22.

作者簡介:陳夢熔(1999—),女,漢族,福建福州人,在讀碩士,研究方向為公共政策與基層社會治理。