新媒體語境下非遺傳承及其創新路徑探究

摘? 要:新媒體因自身獨特的傳播效能和互動優勢,為非物質文化遺產的傳承及創新帶來了全新的機遇和挑戰。本文以蒼南縣非遺項目為研究對象,分析當前非遺傳承創新面臨的普遍困境,在新媒體語境下提出構建保護生態、拓寬資金渠道、打造人才梯隊、加強創新利用、拓展傳播模式等五個方面路徑,旨在為更多非遺項目的大眾化傳承、創新性發展拓展新思路。

關鍵詞:新媒體;非遺傳承;路徑;溫州蒼南

基金項目:本文系浙江省高職教育“十四五”第一批教學改革項目“基于虛擬教研室的‘新媒體運營課程模塊化教學探索與實踐”(jg20230072);浙江旅游職業學院青年科研重點課題“共同富裕背景下鄉村文旅融合典型范式的研究”(2022KYZD01);2023年度浙江旅游職業學院教改課題“OBE模式下新媒體課程建設的教學改革探究—以‘新媒體運營課程為例”(2023YB09)研究成果。

隨著數字技術和網絡生態的不斷變革,傳播媒介迅速發展,形成以網絡媒體、手機媒體、網絡電視等為代表的新型傳播形態,并且在文化傳承及創新中發揮著越來越關鍵的作用。非物質文化遺產作為優秀傳統文化的重要組成部分,是中華民族群體文化的集中體現,更是建成文化強國、提升國家文化軟實力的重要支撐。當前,國家越來越重視非遺的保護和傳承,非遺逐漸由“邊緣地帶”走向“舞臺中央”,然而以傳承人一代代口傳心授并活態傳承下來的方式[1],使得非遺的保護、傳承必然面臨一些問題和挑戰。如何借助新媒體優勢,將非遺與互聯網新媒介技術有效結合,不僅是解決當前傳播方式受限的有效路徑,更是實現“傳承+創新”融合互促的關鍵之舉。

一、我國非遺的傳承以及創新

人類文明世代傳承至今靠的是延綿不絕、生生不息的文化瑰寶,而一個國家、一個民族之所以有如此強大的向心力,人類共有的非物質文化遺產發揮著潛移默化的影響力。2003年,聯合國教科文組織制定出臺《保護非物質文化遺產公約》,非物質文化遺產被定義為被民族、群體或者個體看作與其文化相關的活動、表演、理論或者具體的實物和場地[2]。具體包括典故與寓言故事,社交習慣、交際禮儀、傳統節日,舞臺表演和民間藝術,與自然星際有關的理論知識與實驗。

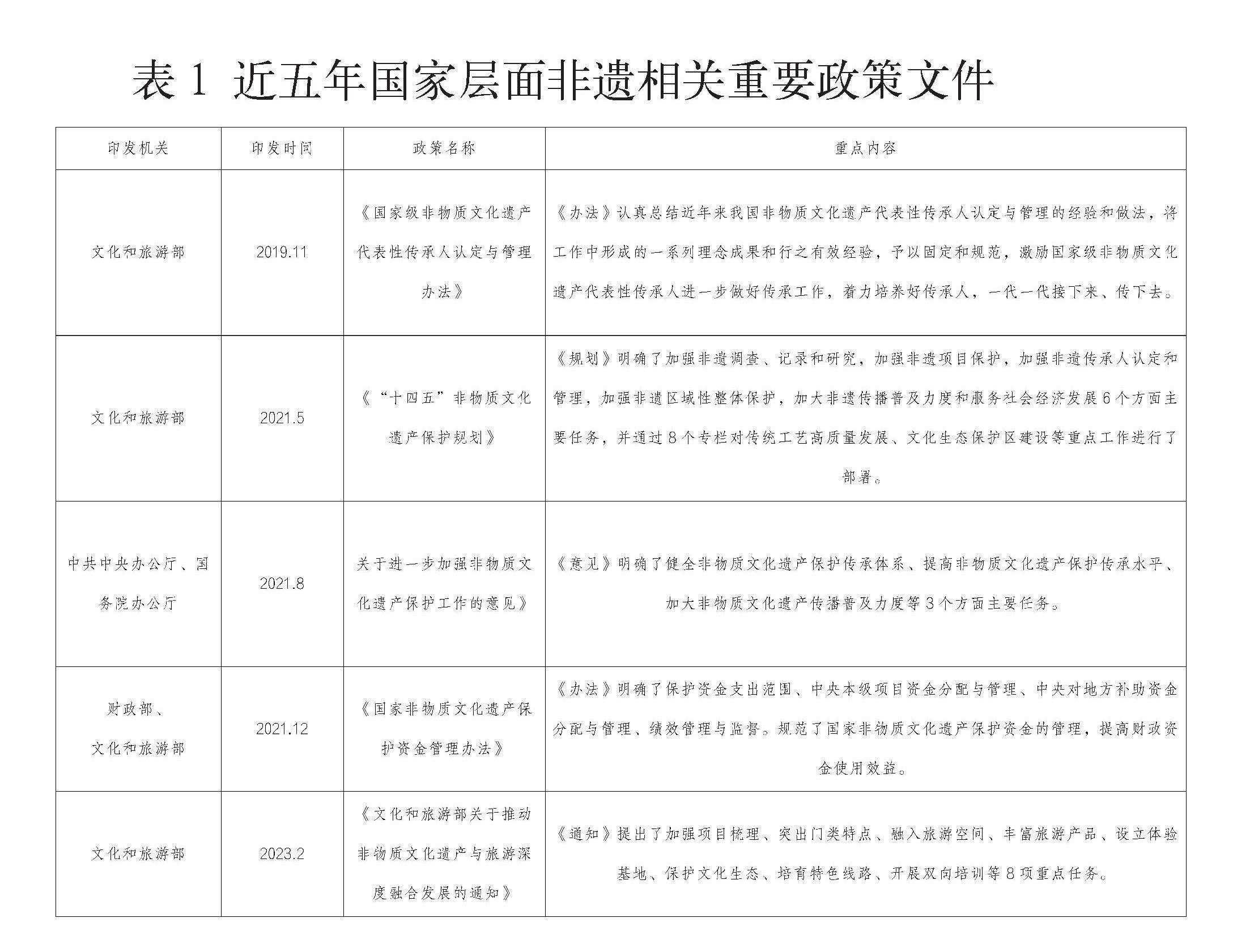

我國高度重視非遺的保護與傳承,2004年加入《保護非物質文化遺產公約》,特別是黨的十八大以來,相繼出臺多項文件(如表1),在傳承方式、內容、資金等方面加以保障,構建形成了強有力的非遺傳承、創新的規劃政策體系。

隨著非遺保護政策的不斷完善和人們意識的普遍覺醒,非遺傳承保護實現了跨越式發展,我國被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(名冊)項目共計43項,總數位居世界第一[3]。黨的二十大報告提出,要傳承中華優秀傳統文化,滿足人民日益增長的精神文化需求,尤其強調要“加大文物和文化遺產保護力度”“實施國家文化數字化戰略”,為非遺的傳承及創新指明了方向、注入了動力。新媒體時代下,短視頻、網絡直播、三維立體場AR技術等多元化路徑逐步進入大眾視野,為非遺的傳播帶來了新的契機。因此,無論是自媒體高度發展的新媒體時代,或是傳統媒體時代,非遺的傳承和傳播都不能陷于停滯[4]。

二、蒼南縣非物質文化遺產現狀

(一)蒼南縣非物質文化遺產概況

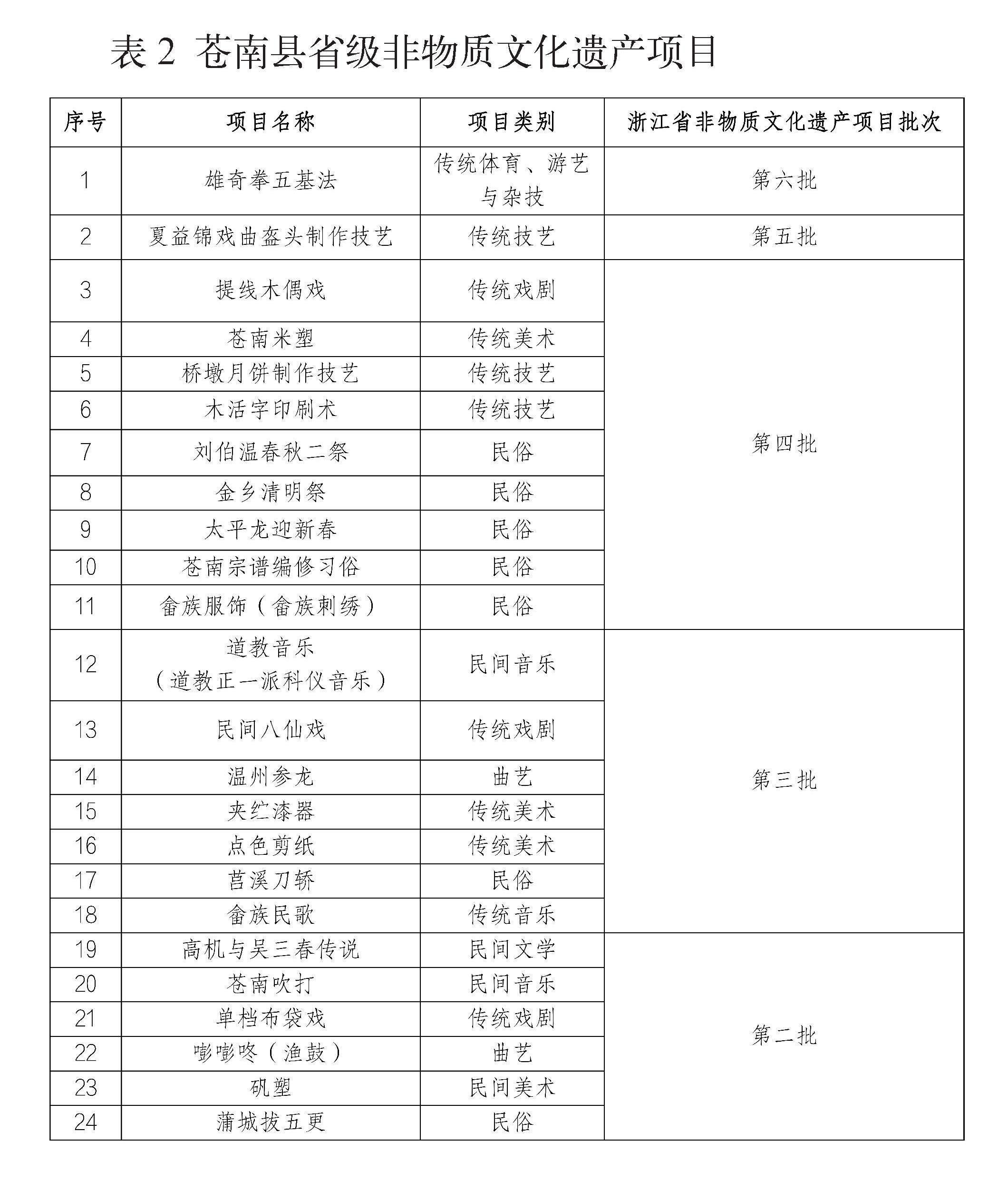

蒼南縣位于浙江省的沿海最南端,擁有“浙江南大門”的美稱。因地處浙閩交界,兩地文化交融滲透,獨特的山海地貌與特殊的移民歷史,造就了多元開放、別具一格的特色文化,非遺資源豐富且保護狀況良好。截至2023年1月底,蒼南縣共有擁有國家級非物質文化遺產項目2個,省級非物質文化遺產項目24個(如表2),市級非物質文化遺產項目101個,縣級非物質文化遺產項目105個,代表性傳承人399人,傳承、體驗、教學基地102個,非遺工坊9處。其中,單檔布袋戲、夾纈作為國家級非遺項目,已基本實現保護、利用、發展的良性循環;橋墩月餅制作技藝、肉燕制作技藝、老李鹵味制作技藝等非遺項目,已初步實現產業化發展,成為蒼南縣賦能鄉村振興、推動共同富裕的主角①。

(二)蒼南縣非遺傳承及創新面臨的困境

1.傳承人才“青黃不接”

非物質文化遺產以人為載體,千百年來口傳心授,是直接依靠人、作用于人的“活態文化”。雖然傳承人的認定和保護已有國家政策的支撐,但面對生活環境的變遷、多元文化的沖擊,傳承人斷層已是不爭的事實。以蒼南單檔布袋戲為例,作為第二批被列入的國家級非物質文化遺產,此項非遺也面臨著后繼無人的困境。一方面,單檔布袋戲表演由一個人盤活一臺戲,腦、手、腳、口齊用,技藝掌握的難度非常大,往往需要數年苦心孤詣磨煉,當代年輕人往往難以承受學藝的艱辛。另一方面,除去時間成本,一個出師的單檔布袋戲藝人,至少還要花費幾萬元制作或購置行頭,但后期收益卻十分有限,職業成就感普遍不高,難以產生吸引力。多數非遺項目與此類似,傳承人雖有心傳授,卻苦覓不到合適的弟子。像民間八仙戲、提線木偶戲、蒼南吹打等省級非遺項目,基本靠老一代傳承人苦苦支撐,年輕人往往不了解、不熟悉、不熱愛,較為抗拒進入相關領域。

2.內容形式“因循守舊”

非遺項目既要確保其真實性、傳承性,更應關注其活態化的本體創新和形式轉化與應用[5]。當前,傳統文化賴以生存的環境發生變化,只有在傳承中創新、創新中發展,賦予新的時代內涵,非遺項目才能永葆生命力。然而蒼南作為縣域城市,本身行政資源、市場資源十分有限,對于非遺項目基本處于“保護”階段,在內容形式的呈現上,普遍缺乏創新性和創造性。像一些對公眾開放的文化場館,對非遺只能保證原汁原味展演、展覽,形式手段較為單一,擁有的文化屬性、藝術價值得不到完全展示。尤其在當前文旅融合大背景下,如何加強非遺和相關產業的融合發展,思考不多、舉措太少,蒼南縣目前尚未形成體系化的“非遺+”發展模式。

3.傳播模式“固步自封”

隨著互聯網、大數據以及微信、抖音等應用終端的快速發展,新媒體大眾化、流量化的效應被不斷放大,也為非遺的傳播提供了有力支撐。但客觀分析,蒼南縣現階段非遺的保護與傳承,仍以政府主導為主,因此在宣傳推廣手段上,常用報刊刊登、現場推廣等傳統方式,難以與公眾的需求精準對接,難以有效激發社會多元主體參與非遺傳播的積極性。近年來,雖然加強了新媒體方面的宣傳投入,但在主題內容、表達方式、表述手段等方面相對呆板,傳播作品以獨白為主要表達方式,沉浸式、體驗感、互動性稍顯不足。同時,在調查走訪中發現,蒼南縣大部分非遺傳承人對新媒體的制作、運用以及運營了解甚少,往往被一些媒體人“牽著鼻子走”,反而在傳播中丟失了非遺的本質屬性和文化價值。

4.資金投入“捉襟見肘”

非遺傳承涉及項目普查、基地建設、數字化平臺開發、活動開展等方方面面,是一項長期且復雜的系統性工程,短期投入未必會見效益,需要長期且穩定的資金投入。蒼南縣作為浙江省山區26縣,政府的財政支持必然有限,社會資本投入興趣不足,資金缺口正逐步加大,與232個四級非遺項目的龐大數量不成正比。對于單檔布袋戲、夾纈等一些較為熱門的非遺而言,自身的發展狀況良好,能夠吸引一定的資金。而對于米塑、鉤繡等小眾的非遺項目來說,自身就難以支撐維系,更談不上市場化宣傳,甚至有不少非遺傳承人還面臨生計困難,與其相關的非遺項目也極有可能隱入塵煙。

三、新媒體語境下蒼南縣非遺傳承與創新路徑

非遺的生命力表現在保護傳承和創新發展上,新媒體作為現代文化傳播的重要媒介,為非遺傳承傳播帶來了新的契機。當前,蒼南縣非遺傳承及創新遇到了一些難題,但本身發展基礎好且潛力巨大,關鍵在于合理運用政府和市場“兩只手”,做好價值挖掘和增值拓展,并通過生活化、大眾化以及喜聞樂見的傳播方式,讓非遺“活”起來、“火”起來。

(一)加強資源統籌,構建非遺保護生態體系

做好非遺的傳承與創新,重要前提是加大對非遺資源的保護力度。蒼南縣非遺項目數量大、種類多、范圍廣,保護工作不能僅僅依靠一個組織、一個部門,必須構建一套系統完備的非遺保護體系。需要做好非遺數據庫建設,定期更新四級非遺項目、傳承人名錄、非遺基地等基礎信息,并按照項目類別、項目等級、瀕危程度等建好檔案,做好整體規劃、推進計劃,確保各項任務有序實施。開展非遺保護與傳承相關項目研究,對市級以上非遺項目,可探索建立主管部門與傳承人直接聯系機制,強化針對性指導服務。推動非遺數字化平臺建設,面向行業管理和公眾應用,開發上線相關功能場景,既確保非遺資源有效整合,又帶動社會力量參與非遺保護的積極性。

(二)拓寬資金渠道,建立多元持續投入機制

構建完善的資金投入機制,不能讓非遺傳承成為無源之水。一方面,需要得到政府部門的支持,爭取將非遺保護傳承納入年度財政預算,重點補助非遺基地建設、非遺文創產品生產等,加大非遺科普、演藝等官方活動,并對優質傳承人、推廣者等給予適當資金激勵。可探索設立新媒體傳播專項資金,通過公開招投標等方式,引進專業媒體運營團隊,加大短視頻創作、直播等投入力度。另一方面,發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,廣泛吸引社會資本、外來資本,形成多元持續的資金保障機制。例如,可由政府牽頭,借助相關企業、協會學會,設立非遺項目資金,成立非遺產業合作聯盟,共同打造交流合作、互學互鑒的非遺平臺。

(三)創新孵化方式,打造優質非遺人才梯隊

保護非遺最核心、最緊迫的工作,就是做好優質非遺人才的引育和培養。一方面,要重視傳承人的保護。分類推進傳承基地建設,加大對現有傳承人的關心關愛力度,定期開展培訓會、交流會,創新開展“最美非遺人”等評選活動,推薦優秀傳承人評選工人先鋒號、五一勞動獎章等榮譽,提高職業保障、提升社會地位,增強職業歸屬感和使命感。加快培育傳承接班人,鼓勵并引薦非遺傳承人走進校園,加強中小學生非遺知識普及,并與相關高校、高職高專院校開展合作,將高等教育、職業教育打造成為非遺傳承人培養的重要基地。另一方面,不能僅僅培養非遺技藝傳承者,還要培養非遺設計創意者、產品推廣者、文化研究者等多領域的人才[6]。出臺非遺文創設計、產品創作等領域激勵措施,聯合新媒體平臺、社會機構、高等院校等主體力量,針對性開展培訓教育,打通各行業優質人才了解非遺、參與非遺的渠道,孵化出一批具有新媒體視野以及創新創造能力的非遺延伸類人才。

(四)深入挖掘內涵,實現非遺資源創新利用

讓非遺“活”起來,既不是一味地開發利用,也不是簡單地因循守舊,而是用創新保護非遺,用技藝保護血脈,用情感注入生活,實現與群眾同頻共振、產生共鳴。需要做好“非遺+產業”文章,對條件成熟的非遺資源可嘗試開展產業化運轉,通過塑造品牌、打造IP、衍生周邊產品等方式,構建文化創意產業鏈條,把非遺轉化成為真正的現代商品,帶動居民增收的同時,獲得最大效果的傳播力。比如,對蒼南夏益錦戲曲盔頭制作、橋墩月餅制作、木活字印刷術等傳統技藝,可學習借鑒貴州苗繡、苗銀等手工藝產業化轉型升級的成功路徑,將當地藝術特色與當前流行元素有機融合,在賦予非遺發展新活力的同時,又賦予文創產業新的發展潛力。需要做好“非遺+文旅”文章,借助蒼南縣自身旅游資源優勢,規劃開發非遺旅游線路,形成以主要景點帶動非遺傳播和產品展銷的良性發展模式。比如,可利用蒼南168黃金海岸線“以路為線 串景成鏈”的生態優勢,加快岸線周邊非遺資源開發,形成集傳統戲劇賞析、音樂文學科普、傳統技藝體驗等于一體的游覽模式。

(五)拓展傳播模式,形成強大宣傳推動聲勢

新媒體不同于傳統媒體,在時間和空間上不受限制,改變了原來固有的藝術現象存在的模式,成為了當代年輕人新型的交流互動的方式[7]。截至2023年5月,抖音上平均每天有1.9萬場非遺直播,平均每分鐘就有13場非遺內容開播;瀕危非遺全類目都通過平臺找到了“新觀眾”②。由此可見,新媒體和數字技術的飛速發展,為非遺的傳承與創新提供了更為廣闊的傳播平臺[8]。需要借助應用軟件、網絡平臺,探索“非遺+”傳播模式,讓大眾可以隨時看非遺視頻、觀非遺直播、賞非遺技藝、購非遺產品。一方面,創新“非遺+短視頻”模式,利用“非遺抖起來”等熱門賬號,借助話題、超話、熱搜、粉絲頭條等手段,加大蒼南非遺傳播力度;同時,引導優質新媒體團隊與傳承人開展合作,將非遺精髓與媒體創新緊密結合,打造出1+1>2的傳播效果。另一方面,發展“非遺+直播”模式,可通過“政府發言人+主播”“非遺傳承人+主播”等模式,讓大眾更直觀了解蒼南縣非遺技藝、非遺產品,也為非遺產品的推廣和售賣開辟新的路徑,更好助力鄉村振興、共同富裕。

注釋:

①喜訊!蒼南縣被列入浙江省“非遺助力共同富裕”試點地區名單[EB/OL].[2023-02-11].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODg1MzAzNw==&mid=2652607312&idx=1&sn=4ff6b7e99a0685a6109ad1ea48a16222&chksm=8b647a92bc13f38442ed4bb1a63bc3fcf3f3b700e33c1e92c4a63645c8ef8222fa46732f83dc&scene=27.

②每分鐘13場非遺內容開播!抖音發布2023非遺數據報告[EB/OL].[2023-06-10].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1768248963233126867&wfr=spider&for=pc.

參考文獻:

[1]全小國.媒介·對象·方式:非物質文化遺產傳承模仿論[J].四川戲劇,2023(7):97-100.

[2]金旭東.新媒體語境下非物質文化遺產的傳承與保護[J].重慶社會科學,2015(3):99-104.

[3]唐承鯤,方穎.基于“一帶一路”文化認同的非遺短視頻對外傳播策略研究[J].傳播與版權,2022(9):75-77.

[4]劉宇容.新媒體拓展文化傳承的寬度和廣度[J].人民論壇,2018(9):134-135.

[5]張志穎.非物質文化遺產本體創新及成果轉化目標探析[J].青海民族大學學報(社會科學版),2023(3):158-164.

[6]胡鈺.推動非物質文化遺產當代傳播的新視角[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2023(6):55-57.

[7]徐鵬.新媒體藝術概論[M].北京:高等教育出版社,2006:5.

[8]張娜.新媒體時代豫北非遺的傳播媒介策略研究[J].記者搖籃,2021(5):77-78.

作者簡介:謝韻,碩士,浙江旅游職業學院會展策劃與管理專業教師。研究方向:新媒體、非遺傳承。