“雙減”背景下的“讀思達”閱讀教學模型和方法

肖建宏

本文系教育部福建師范大學基礎教育課程研究中心2022年度開放課題“‘雙減背景下小學語文‘讀思達教學改革研究”(立項批準號:KCB2022073)的研究成果。

【摘 要】本文聚焦語文閱讀教學,優化出了適應“雙減”政策的“讀思達”模型,旨在提升課堂教學效率,助力減輕學生學業負擔。

【關鍵詞】讀思達 閱讀教學 語文教學 雙減

讀能引思、思能助達、達能促思。福建師范大學余文森教授指出,學生的能力可以分為閱讀能力(讀)、思考能力(思)和表達能力(達)三種,這三者很好地概括了認知輸入、認知加工、認知輸出的學習過程。在語文閱讀教學過程中,以讀、思、達的認知過程為切入點,我們認為,合作探究式、質疑啟發式、創新啟發式、歸納小結式等方法能遵循學生的認知規律,達到事半功倍的減負效果。

一、“讀思達”何以減負

“讀思達”教學法指的是教學活動從以教為主到以學為主,從知識導向走向核心素養導向,培養學生深度閱讀、獨立思考和遷移應用能力的一種教學方法。在閱讀教學中,閱讀、思考和遷移應用能力既是教學核心要素的體現,也是幫助學生養成自主獨立的學習習慣、達成真實學習的良好途徑。該教學法主張教師站在學生的視角設計教學方案,注重學生獲取知識的感受,促進學生在課堂上高效地把知識內化為經驗。本文認為,“讀思達”教學法能較有效地提升課堂活躍度和學生的閱讀興趣,提升學習效率,從而減輕課外負擔,讓“雙減”政策在課堂上落實。

二、閱讀教學中的“讀思達”

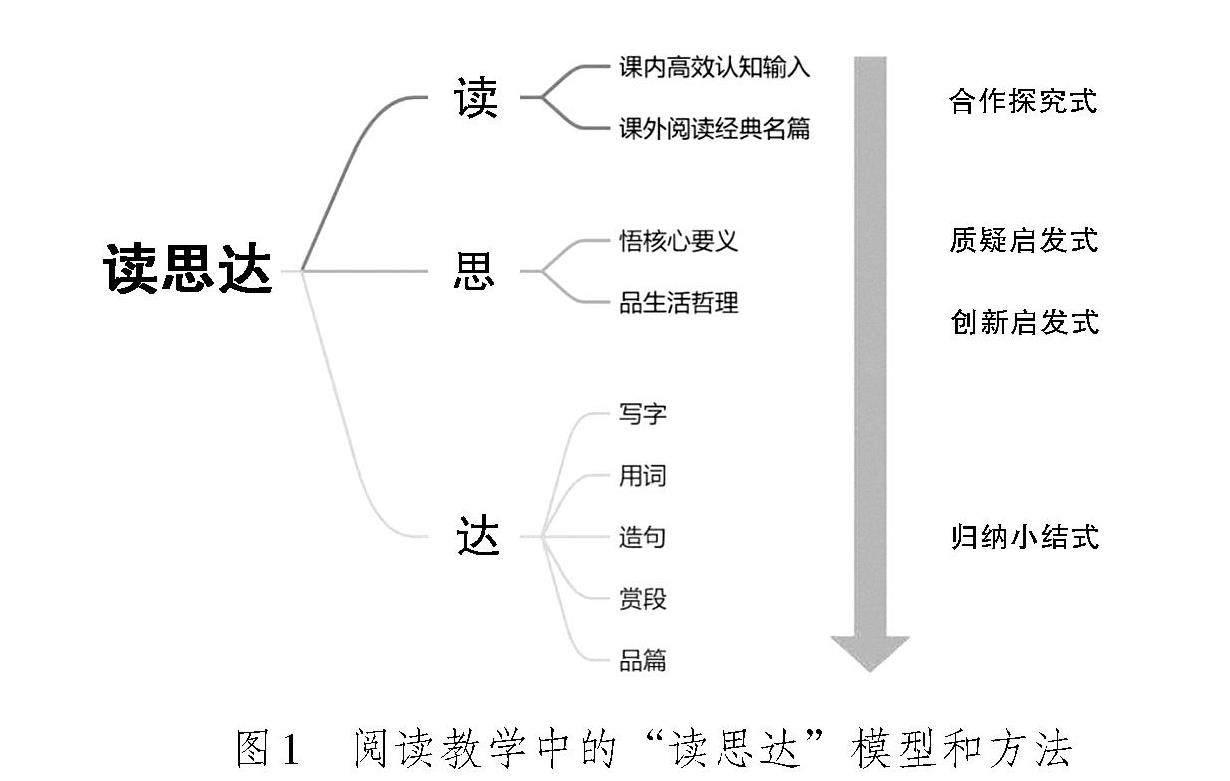

閱讀教學的核心目的是強化學生的閱讀能力,提升閱讀素養,不僅要讓學生讀懂課本中的篇目,還要讓學生具備閱讀課外名篇的能力。可將“讀”分為兩步:課內高效認知輸入、課外閱讀經典名篇;將“思”分為兩步:悟核心要義、品生活哲理;將“達”分為五步:寫字、用詞、造句、賞段、品篇。從以上步驟入手,使閱讀高效化,以期達到減負目標。

(一)讀

閱讀教學中的“讀”,首先,應是高效地讀好課內篇目。教材內的課文承擔著識字、寫字、立德樹人的教育任務,具有傳遞知識、培養能力、豐富情感的功能。葉圣陶先生曾說過“編輯工作約為四事,選文,作注,撰短文,出題目是也”。可見其對課文選編的重視。因此,結構清晰、功能齊全、符合學生認知發展規律的課文是精讀的重要對象。其次,認知輸入的過程需要重復,兒童的閱讀技巧也需要強化。適量的課外名篇補充能讓學生適應文字輸入的過程,從而提高閱讀能力。經時代打磨的優秀作品常能產生四兩撥千斤的效果,教師可幫助學生選取優秀課外閱讀材料。在選取課外閱讀材料時,應重視質量,而不必苛求數量,從而在減少學生作業負擔的同時,提升學生的閱讀能力。

(二)思

閱讀中的“思”,反映了認知加工的過程,該過程能將臨時性的工作記憶轉化為存在于腦海中的長時記憶。“思”的深刻與否,影響到學生能否參透、記憶文中的知識點。首先,悟核心要義。能否讀懂文章的核心要義是衡量所“思”深淺的重要指標。教師應重點引導學生在文章的中心思想上深度思考,可以通過找中心句、邏輯推理、判斷用詞傾向等策略啟發學生。其次,品生活哲理。將文章中闡述的哲理錨定在學生自己的生活中,往往能加速學生對文章的理解。教育心理學認為,與舊知識建立聯系是學習過程中的關鍵因素,舊知識越多,與新知識能夠建立聯系的“錨點”就越多,就越能導致有意義的編碼。因此,教師可以鼓勵學生回憶自己的經驗,建立個體與課文之間的聯系,從而讓學生領悟文章。

(三)達

字、詞、句、段、篇是文章的五要素,教師可依據五要素培養學生的表達能力。一是寫字、用詞、造句。對于課文中新學的字詞句,以當堂驗收為主,作業驗收為輔的方式促進掌握。二是品段、賞篇。對課文中的重要段落,應鼓勵學生在課堂上復述、續編、各抒己見,引導學生輸出自己的觀點并及時反饋點評。

三、“讀思達”如何運用

“讀思達”理論框架的確立,闡明了“雙減”政策下閱讀教學的要點,幫助教師明確了教學目標,為理論化作實踐鋪平了道路。基于此,本研究對語文閱讀教學中“讀思達”的具體內容做了進一步探究,將閱讀中的“讀思達”進一步擴展為9個模塊(如圖1所示)。結合教學中的常用方法,我們認為,合作探究式、質疑啟發式、創新啟發式、歸納小結式等方法能有效幫助學生達成“讀思達”目標,在一定程度上減輕課堂之外的不必要負擔。

圖1 閱讀教學中的“讀思達”模型和方法

(一)合作探究式——與伙伴一起讀

閱讀課文階段,許多學生會因自己默讀而發呆、走神,導致課堂效率不高。在課堂上開展小組活動能有效引導學生進行探究式閱讀,激發學生的學習興趣,有效減少走神的情況,提高朗讀效率。例如,把學生分為若干小組,組內成員先分角色朗讀課文段落,再由其他小組成員點評。除此之外,教師可以在朗讀前提出一些細節性問題,讓各小組在各自負責的段落中尋找。在學生找到答案之前,教師不做過多干預,培養他們合作解決問題的能力。這樣的方法既能激勵學生朗讀課文,又能提高學生的自主性和參與感,從而促進課堂效率的提升。

(二)質疑、創新啟發式——教師的言語啟發

為了提升學生的認知加工深度,使其領悟文章的核心要義,理解蘊含其中的生活哲理,教師可以采用質疑啟發式和創新啟發式兩種方法促“思”。一是通過質疑引導學生的聚合性思維,幫助學生領悟課文的核心要義。以課文《落花生》為例,教師可以主動提問:“你認為花生最可貴的是哪一樣?”學生可能會回答花生“果實埋在地里”“矮矮地長在地上”等表象。教師可以適時加以引導:“父親勸作者要像花生一樣,說明在花生的可貴之處中可能蘊含著做人的道理。”在教師的引導下,學生會更加容易領悟花生樸實無華、默默無聞的品質。二是通過文本之外的創新型問題引導學生的發散性思維,加固學生對課文中所蘊含哲理的印象。還是以《落花生》為例,教師可以問:“你認為社會上哪些人是有用的人?”“作者為什么要以落花生為筆名?”“你想做落花生這樣的人,還是石榴、蘋果這樣的人?”通過教師的啟發,學生在課堂上能較有效地掌握文章要義,化文字為思想,達成“思”的目標。

(三)歸納小結式——助力語用能力的提升

通過朗讀和思考,學生已然完成了對課文的認知輸入和加工,進入到認知輸出的階段。在這一階段,需要檢驗對字、詞、句、段、篇的遷移運用能力,在此我們統稱為“語用能力”。學生在練習時,教師可以采用歸納小結的方法幫助學生鞏固所學的語用技巧。例如,對《落花生》中的知識點進行歸納:通過學習文中對花生和石榴、蘋果的比較,學會使用簡單的對比寫作方法,并運用于習作中。學生在寫作時常常會碰到提筆忘字、用語混亂、描寫單薄等問題,原因之一是記憶不牢,而歸納總結對學生的語用能力提升很有幫助。

“讀思達”之于“雙減”,歸根結底是對學生課堂參與度、學習效率和學習自主性的提升,讓學生擺脫“性價比低”的習題和補習班的束縛,從而真正成為課堂的主人、學習的主人。

(作者單位:福建省邵武市昭陽中心小學)

參考文獻

[1]余文森.核心素養導向的課堂教學[M].上海:上海教育出版社,2017.

[2]王福瑞.“讀思達”教材分析模型建構與實踐策略[J].教育評論,2019(05):131-134.

[3]劉巧鶯.“讀思達”教學法在初中道德與法治課堂的實施[J].福建教育學院學報,2021,22(11):62-64.