欹側生姿 清勁精雅

陳宇

張維忠 中國書法家協會理事,中國書法家協會楷書專業委員會委員。先后畢業于解放軍藝術學院、空軍指揮學院、空軍政治學院和中國文聯首屆全國中青年文藝人才高研班。獲第二屆中國書法“蘭亭獎”藝術獎一等獎、“林散之獎”、第十四屆“群星獎”金獎和全國第四屆正書展最高獎,5次在全軍書法大賽中獲一等獎,入選中國書協“三名工程”“現狀與理想”“偉業”“征程”“承續”“民族脊梁”等書法大展,在第七、八、九屆全國展等重大展項中獲獎并入展50余次,作品被中南海、國家博物館、中國美術館等多家機構收藏,被評為“京華書壇青年十佳”和“敦煌百家”,被北京文聯評為“繁榮首都文藝事業做出突出貢獻者”。

蘇東坡說“論書兼論平生”,這是中國式文藝批評方式,中國藝術講求積累與整體,講求藝如其人,所以這種品評模式就變得非常適合評論中國藝術了。我非常注重一個藝術家的出身,這倒并不是說注重他的身份,而是注重他的藝術與學術的經歷與門徑,我覺得這非常重要,因為一個人的學術門徑與經歷往往是他獨立與獨特的藝術觀念形成的核心與關鍵,也更能深入地了解一個藝術家的成長與成就,也能更好地判斷他的發展與未來。

說起張維忠,我們最早相識于2003年在四川成都舉辦的世紀書風——當代軍旅二十一人書法展覽。這個展覽集中了當時活躍于書壇的軍旅書家,不久,這二十一名作者中就出現了大量的獲獎專業戶,如李有來、鐘顯金、謝少承、李雙陽、王衛軍、李沾、周劍初等,張維忠也是其中之一,當然,獲獎專業戶在當下并不是一個什么好詞,但能不斷地獲得各種獎項,至少可以說明他的實力與功夫。他當時給我的印象是蔫蔫的,話不多,沉靜得有些靦腆,這是第一感覺。之后就是他從沈陽調到北京工作,空軍的中青年書法家在民族文化宮美術館舉辦了第二屆空軍中青年書法家作品聯展,我和他都是參展的作者,在這段時間里接觸相對就多了起來,他還是給人那種感覺,但話比以前多了許多。之后是我長期往返于北京與徐州之間,因為同在空軍工作,所以也就經常有時間與他在一起喝酒聊天談書法,覺得他沉靜的性格背后卻是有著一種非常倔強的個性,當然我指的是他對于藝術理解的倔強與執著。對于藝術的自我觀念非常強烈,獨立且執著,這也是他不斷地能夠獲得全國大獎的重要原因所在。“獨執偏見,一意孤行”,對于做人可能是不足取的,但對于搞藝術卻是一個必須遵循的原則,藝術的個性或許正是來自獨執的偏見,也正是一條道走下去的孤行,藝術之路注定是孤寂的,是獨行,因為它只屬于自我個體,一切有依傍的結伴而行,在藝術之路上一定只是票友。在他不斷獲獎后,沒有改變的還是他的平和和低調,他依舊沉靜靦腆,依舊平和地寫著他的字,或許正是低調與平和,才能使他在煩躁的現代社會中保持著一份自我的清靜,而這份心靈的清靜是成就藝術的一個基礎。

當代書法的發展,應該說是清末民初書法創作路數的延續,從更遠的傳統上,可以追溯到宋之后的“尚意”風氣,當然與宋人相區別的是,當下的書法發展呈現的是一種碑學與碑帖結合的創作方式與“尚意”“尚態”風氣相交織的一種新時尚。張維忠的書法創作與學習也是在這樣的語境中展開的。

對于碑帖“尚意”的理解,每個作者是不同的,所以就形成了各種不同的藝術觀念,不同的藝術觀念對于各自的創作所產生的影響是起決定作用的,這種決定作用所指向的就是對個體風格的取向與把握。藝術風格的形成,首先是人有意識的一種追求,所謂的觀念先導、審美理念就是這個意思,但它最終形成卻是一個自然過程,因為在形成過程中會產生諸多變數,包括審美理念的轉變、時代審美的要求,以及其他的各種不同的客觀因素,這不是人的主觀追求和控制所能把握與把持的。從張維忠的創作來看,我覺得他是碑帖互融型作者,在他的作品中你感覺到的是碑的趣味和帖的精雅的相互整合、融合。

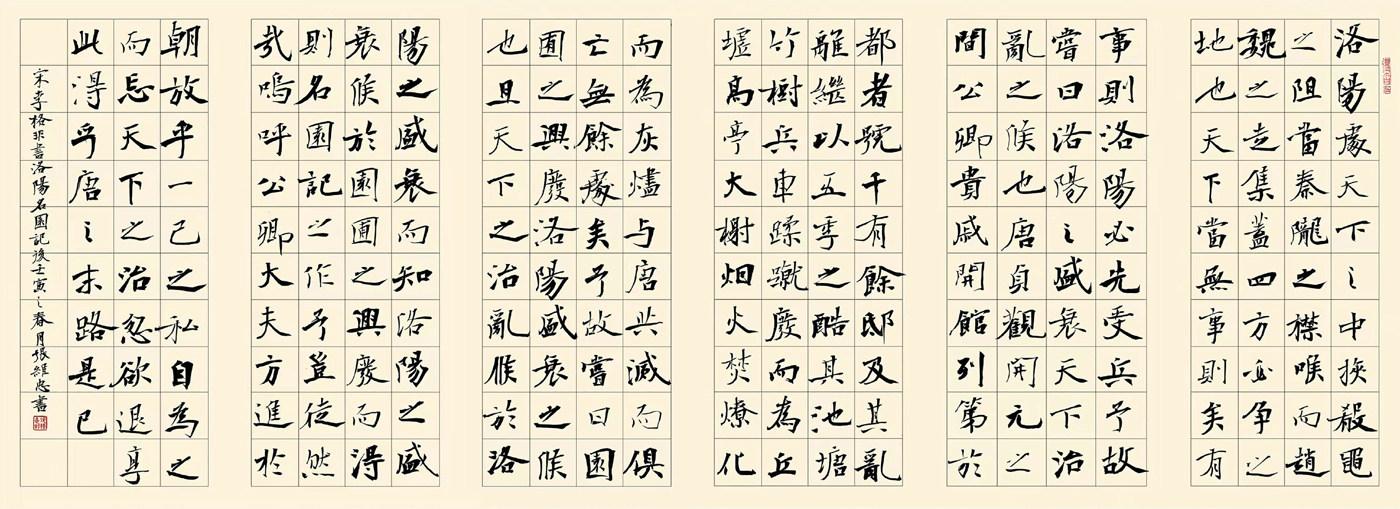

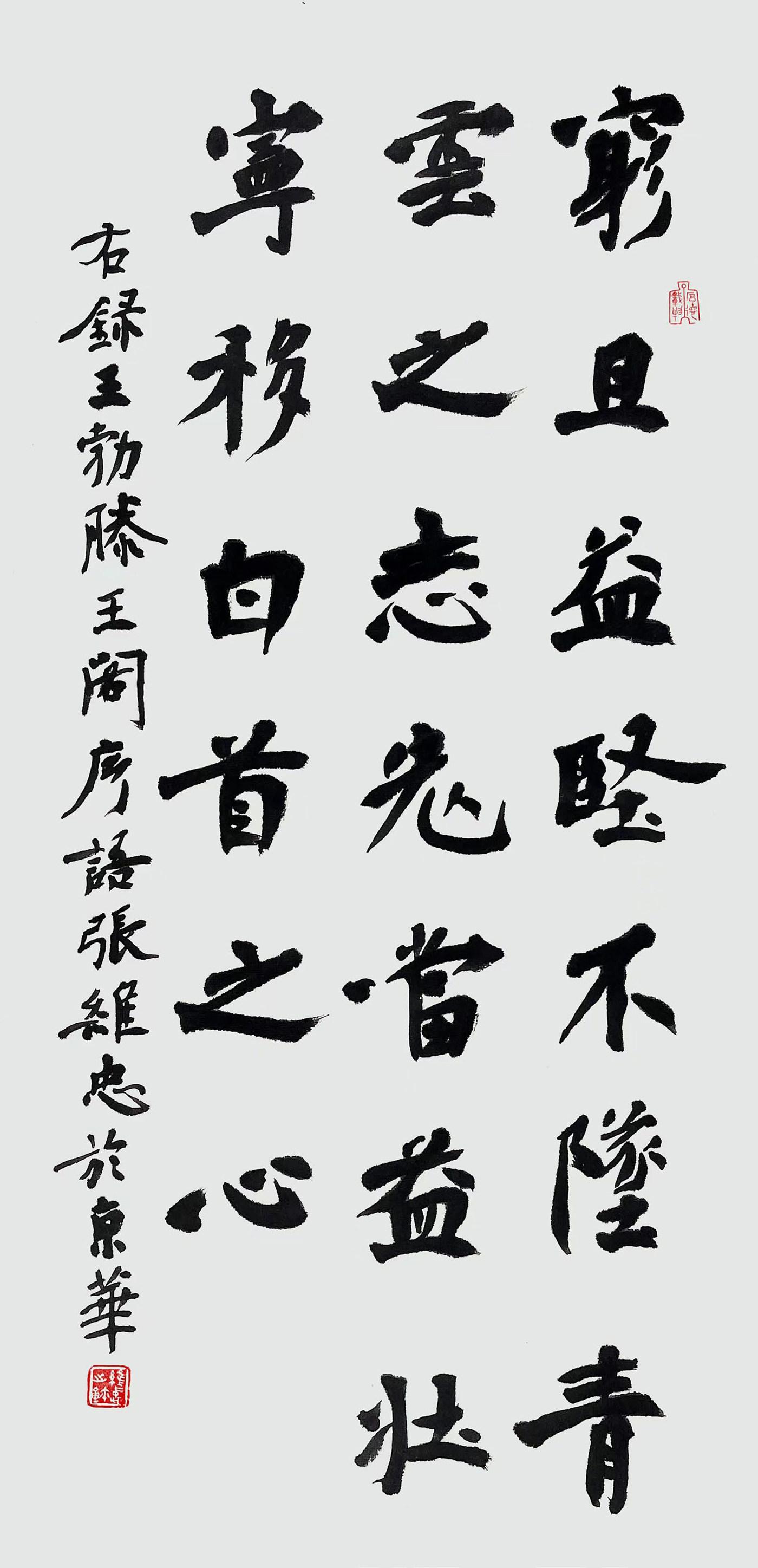

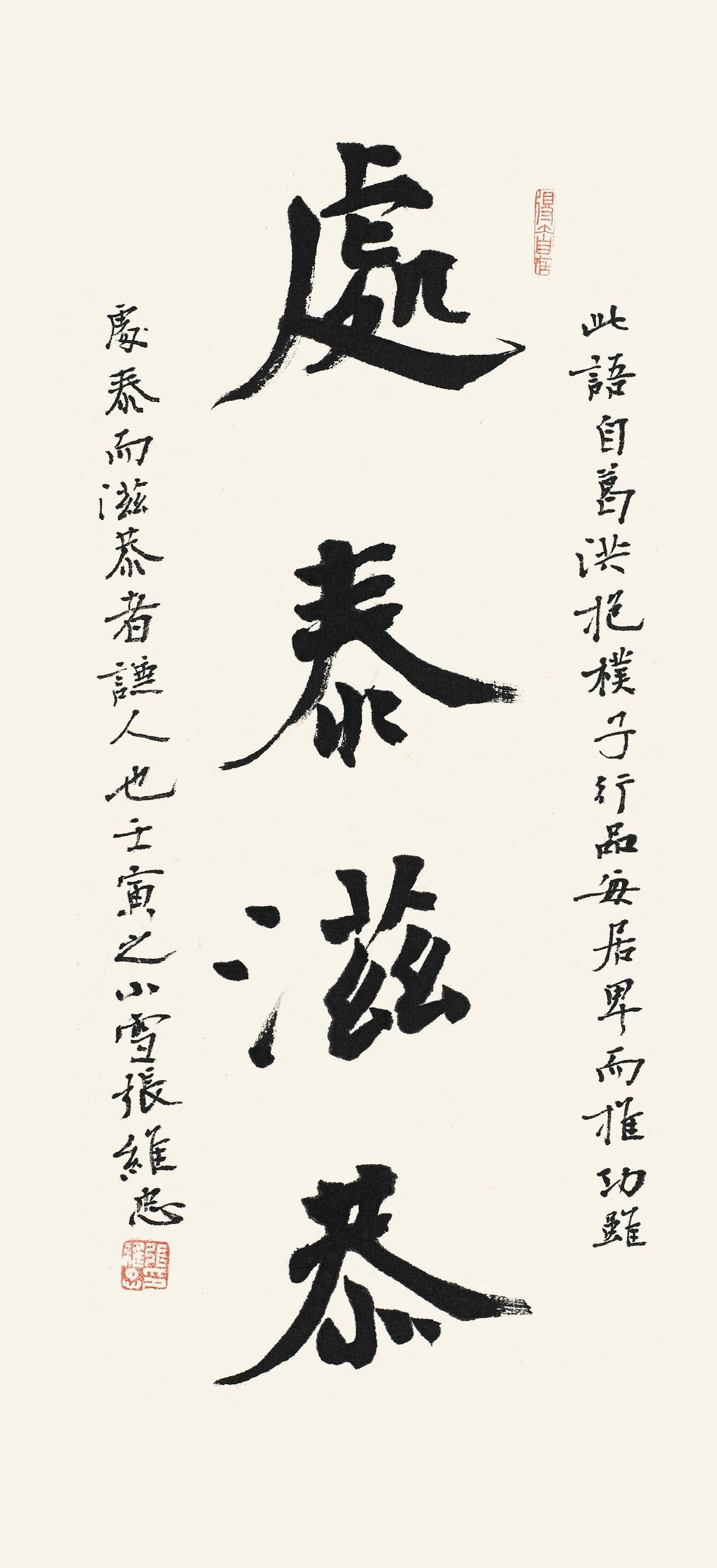

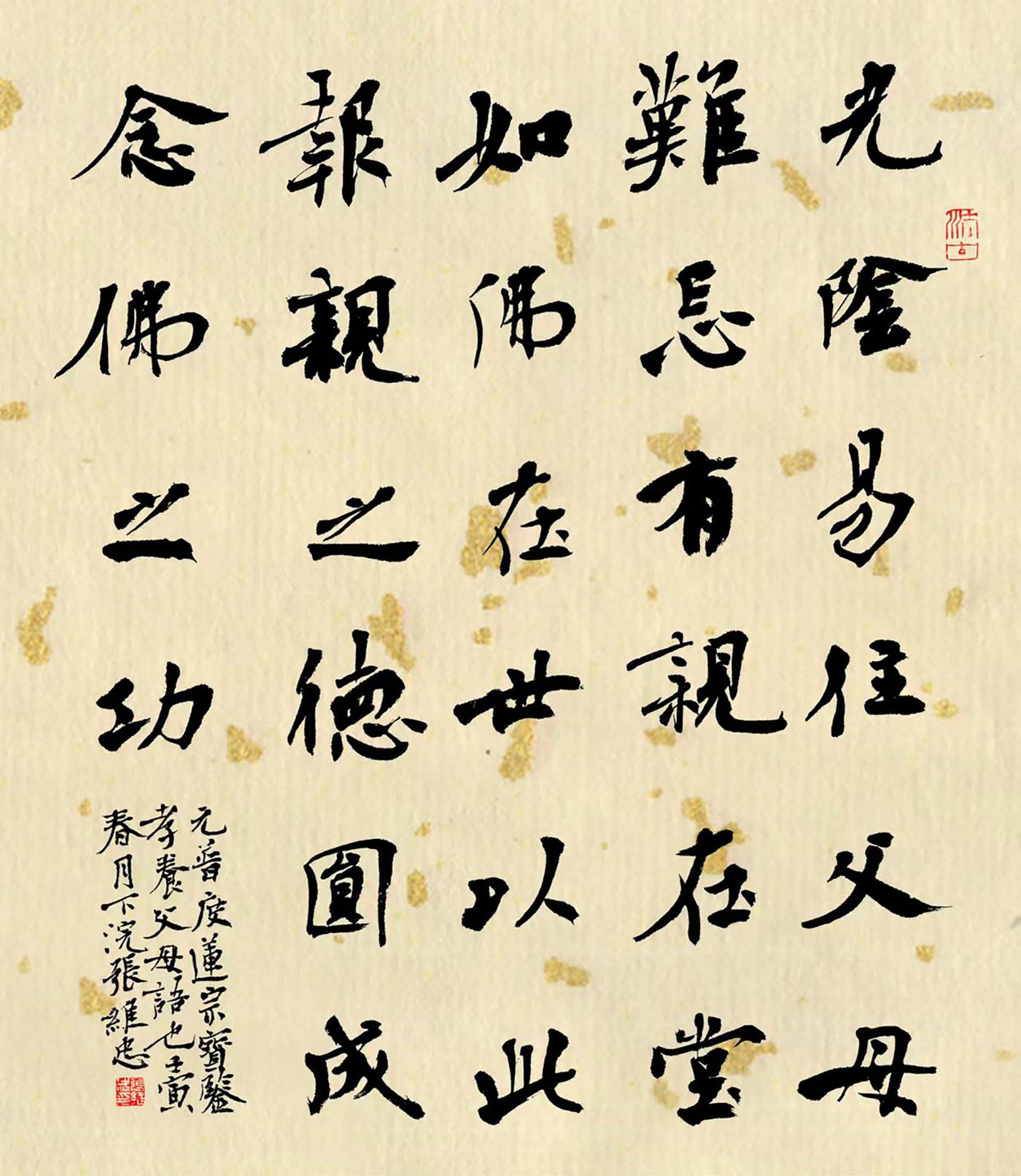

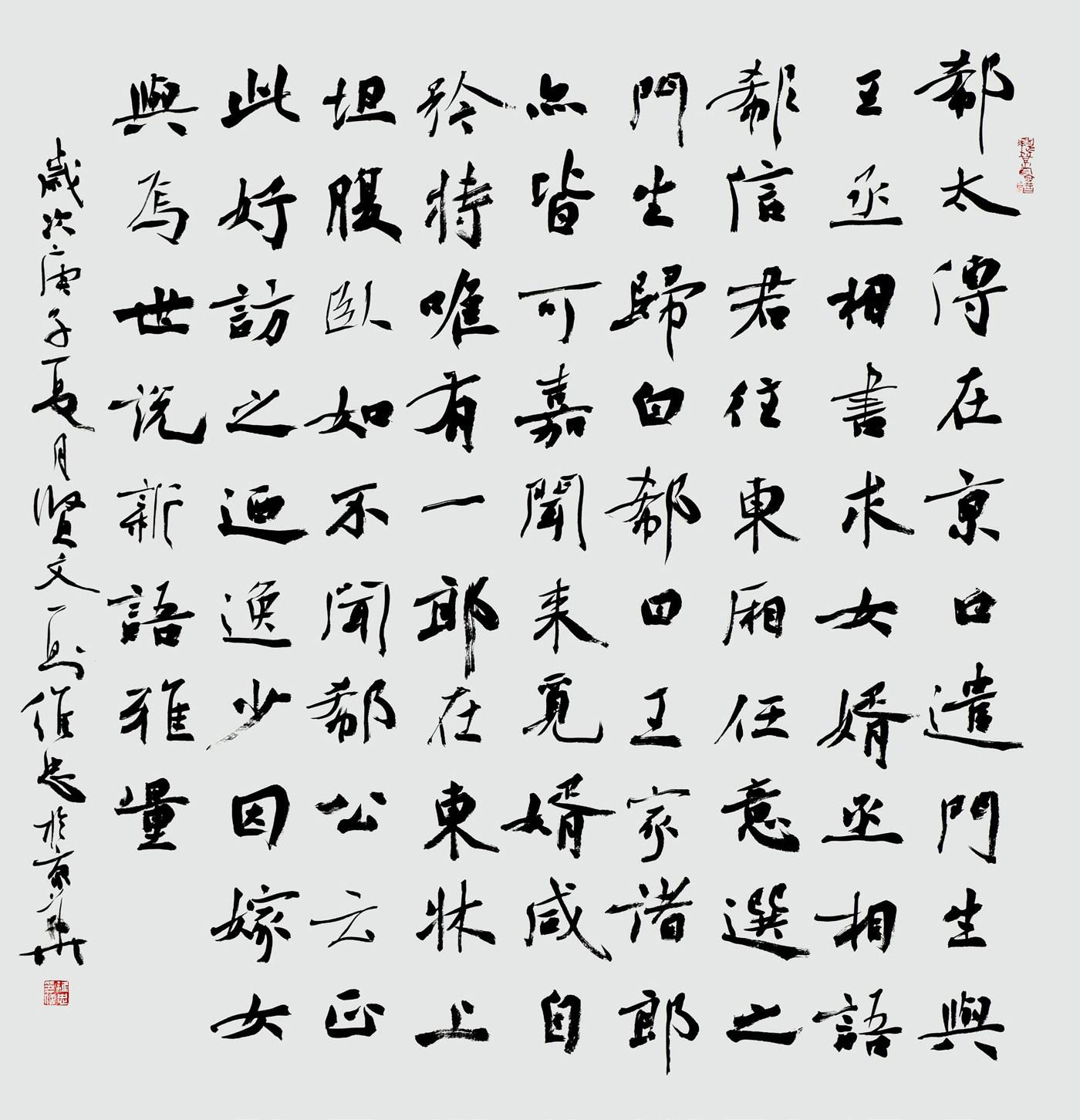

他的書法創作以楷書與行草書為主,而精力主要集中于楷書的創作。他在楷書的學習上下過很深的功夫,尤其對北魏石刻名作更是用力,但這種學習是建立在他自己的審美取向之上的,很少盲從與跟風。他在審美取向上,更多地傾向于清、勁、精、雅,而不是野、拙、蒼、渾。所以你讀他的作品,你會發現他所取法的碑體,在字的結體上都是傾向于典雅、精美的一類,而不是那種表現碑意古拙蒼茫意趣的,從表現上看他的這種取法更貼近于帖的意韻,但帖的楷法結字和用筆規范往往容易流于甜熟圓滑,使其僵化干枯缺少情趣,所以他往往用欹側、生澀的碑的結體趣味沖擊平穩方正的楷書結字法,表現出的是整體作品既不缺失技巧而又不失情趣,絕無生硬刻板之態。筆力沉厚是大部分作者追求的一個路數,張維忠因為對于自我風格有所定位,所以在他的書法表現上,他追求的不是筆沉力厚,是類似于李可染先生的遲澀、古拙、蒼厚等審美情趣,他追求一種爽利與勁健,追求一種清雅、俊逸的審美趣味,如果說李可染先生的用筆是從篆隸中化解而來,追求一種雕塑般的凝練與厚重,那么他的這種用筆法則是從行草書中化來,最大特點就是率意與勁健,就是在楷書用筆中融合行書的筆意,使筆法豐富,使結體靈動,這與他曾師法米芾有著密切的關系,他的融入楷法中的行書用筆是一種純粹的帖的用筆方式,也正因為如此,所以他的楷書更具有書寫性,而不是傳統寫碑的刻畫感,更為自然而豐富。碑的意義,我一直認為其在結體而不是用筆,因為筆法在碑里體現出來的是一種理解,也就是說,一個作者必須用自己對于書法藝術的理解來區別對待哪些是寫手的,哪些是刻手的隨意之為,所以用毛筆去還原碑的筆法,在我看來是不對的,而對于碑體書法的筆法僅僅還原方式用筆法,這其實是有失偏頗的,從碑中化解出來的那種生拙沉厚的用筆法,自是一種審美取向,但并不是唯一的取法方式,對于碑意的取法是要與作者的風格取勢相對應,說到底,其實對于取法的取舍,實是因為我,因為臨帖過程是一種尋找自我的過程,而只有合乎于我的傳統,才能帶來成功。所以我一直覺得張維忠是善學者,他的這種善學主要表現在他所取法的字形與用筆是合拍的,是表現出他的意趣的統一手段,當然這種手段好壞如何、深淺如何,這要看他的深入程度,至少到目前,我覺得他的這種取法表現了他的一種意趣,這是成功的。正是對于這種用筆與結體的認同,所以他強調用筆的干凈與清爽,那種模棱兩可、古怪拙趣的結體和沉厚雄強的用筆在他的書法作品中是找不到的。他的作品用筆精到,起收轉承間的關系交代得非常清楚,沒有拖沓的筆意存在,線條是爽利勁健的,而結體又是優美而富于情趣的,這也是他書風的取向所在,這或許與他的為人處世與性格有著相應性。

應該說他的楷書創作與所取得的成果,與他對行草的深入學習與研究是分不開的,他的楷書中所表現出來的行書意趣,是他非常好地化解行草用筆來豐富楷書的結果。一個人的學術去取,與他的從藝經歷有著非常重要的關聯,他的行草書創作都曾受到過20世紀九十年代遼寧書風的影響,尤其是在取法上。當然,這些年來,他在創作中與他的楷書取法漸相融合,遼寧書風的影響也漸漸消除,而更多地表現出一種與他的楷法相對應的風氣,這也是整體創作風格的形成過程。

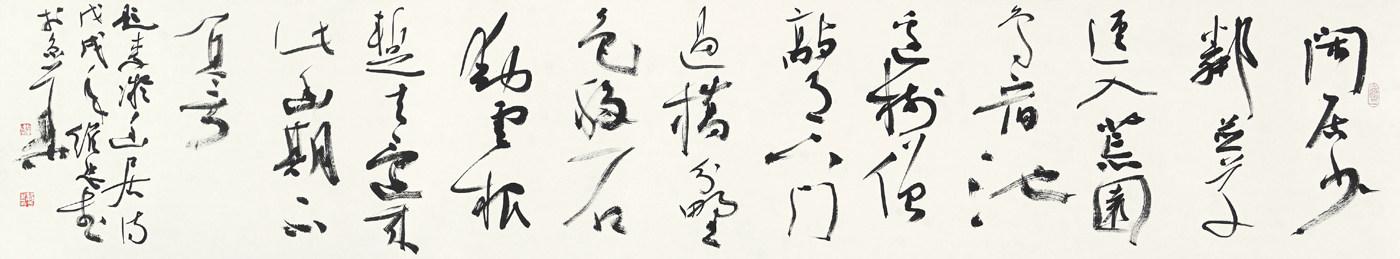

張維忠的行草書主要取法以二王和二王流派的作者為主體,他對《書譜》《集王圣教序》和米芾的行草書有過深入的研習,所以在結體上能看到這些風格所帶來的影響,但在他的作品中并無亦步亦趨的模仿痕跡,從點畫、字形到通篇氣息都呈現出現代人的審美傾向。他在創作中強調字的聚散和整體的章法構成,在結字上強調疏密與枯濕濃淡的變化,這種變化使他的作品既有傳統的根而又不失時代氣息,這也是他的作品這些年能夠不斷獲獎的原因所在。當然,從整體的審美情調上,他的楷書與行草書無論是用筆還是結字,都是頗為一致的,清勁精雅這種追求在他的行草書的創作上也表現得非常清晰,而這也是他的藝術的一個總體基調。

張維忠曾長期在部隊的干部部門工作,這是一項事務性非常強的工作,既耗費精力,同時耗費時間,他大量的創作是在工作之余的晚上,或許那一刻既是他神游藝海的美好時光,也是他心靈沉靜的一刻,或許正是這煩瑣與嘈雜中體會到的沉靜,才是真正的沉靜,這些年他的進步,不正是非常好的說明嗎?所以從中我讀到的是他對于藝術的真誠與執著,而這是我堅信維忠的藝術追求一定會有一個更為輝煌未來的重要原因。

平和沉靜,是一個追求藝術的人必須具備的最起碼的心理素質與心態,在張維忠那里我讀到了,所以我堅信他有一個不錯的藝術未來。讓我們共同關注他吧!