唐風宋承——高淳保圣寺塔

張紹祺

“塔,西域浮屠也”,起源于印度,初為佛陀埋藏舍利的專門建筑,稱為窣堵坡(梵文Stupa),隨佛教入華,逐漸成為佛教漢化的重要藝術表現形式。經過兩千多年的發展,塔的形態呈現百花齊放、異彩紛呈的局面。南京市高淳區存有一座宋代佛塔,為方形樓閣式磚塔,在以多邊形為主流形制的宋塔中較為特殊。

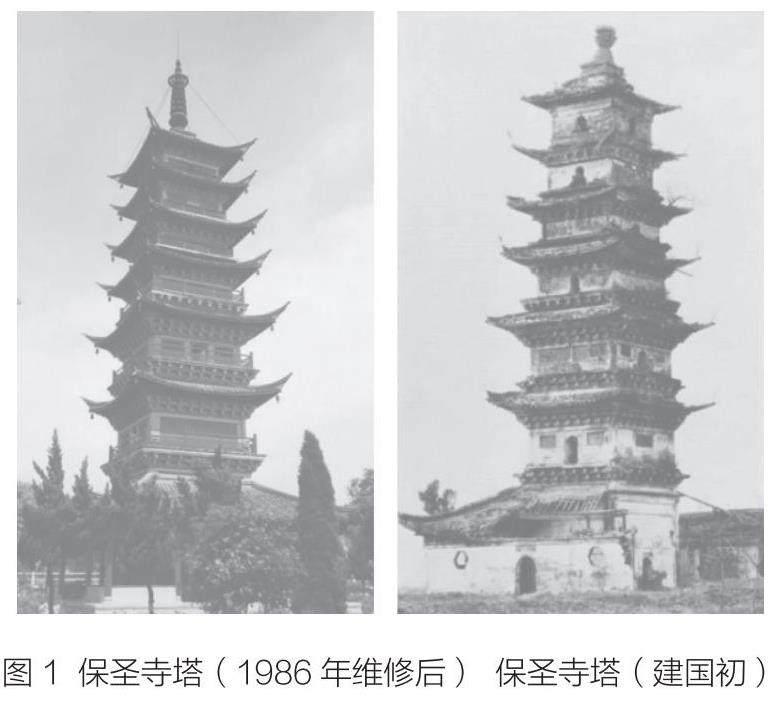

位于今南京市高淳區淳溪街道東的保圣寺塔(圖1,圖2),建于南宋,為方形樓閣式磚塔,高淳民間稱其為“四方寶塔”。我國現存的三千余座古塔,多以樓閣式塔、密檐式塔、金剛寶座塔及喇嘛塔等結構樣式呈現,以平面觀之,宋代之前多方形塔,究其體量與形制,尤以唐代磚塔為最。“唐塔平面以方形為主,其主要原因在于早期之塔模仿木結構,平面多做方形。”今西安慈恩寺大雁塔、登封法王寺塔、吉林長白山靈光塔是為證。至宋代,經濟的繁榮與對佛教的推崇,促使建塔史上另一座高峰的出現,宋塔類型以可登臨的樓閣式塔為主,宋初,江南佛塔仍以方塔居多,后方塔漸漸被多邊形塔取代,并以六邊形及八邊形塔最為常見,其裝飾更趨華麗。

據光緒七年修撰的《高淳縣志》載:“保圣寺,縣東五里,唐貞元十七年(801),僧貫休建,原名龍城寺。宋祥符間(1008—1016)改今額……殿后有浮屠,吳赤烏二年(239)建,宋紹興四年(1134)劉川修……”后民國續修縣志仍以此為據繼而錄之。

關于建寺者貫休和尚,從其傳記資料考證①得知,貫休生于唐文宗太和六年(832),距縣志所載于唐貞元十七年修建龍城寺相去甚遠,貫休雖在唐末云游江南,所駐佛寺繁多,并未見有史料記載貫休參與龍城寺修建工程,故貫休建龍興寺之事多為假托。舊縣志亦記載南唐張宏有撰“龍城寺碑②”,碑雖遺失,但可推測塔院所處之地至少在唐代已有寺院創設,名龍城寺,至北宋大中祥符年間而改稱“保圣寺”,故寺內建筑,尤其是殿后之塔,在后世修繕復建過程中或有意模仿、保留唐代建筑之些許特征。今塔院內尚存兩塊清代修葺寶塔時所刻石碑,據清同治十年(1871)《重修寶塔碑記》載:“塔肇于西域。自唐貞觀三年建大慈恩寺,造甎浮圖,遂為華夏建塔之權與。考其制,或五級,或七級,或九級,多至十三級止,而大率以七為度。其初,專為藏經而設,非為風水計也。迨后世形家有風水之說,而浮屠之造幾遍寰宇焉。淳溪龍城寺之有寶塔也,相傳為唐時所建。”碑記所述今西安慈恩寺大雁塔為當時“華夏建塔之權與”,可見同治年間重修此塔時亦注意到其形制有受“權輿”之影響,并推測此塔始建于唐。

縣志及碑刻對于保圣寺塔的建造時間并沒有統一的認定,以寺為名的保圣寺塔作為宋塔的依據又在哪里呢?首先,歷代縣志及高淳民間故事所載“吳赤烏二年建”的記述實有訛誤。《金陵梵剎志》:“吳赤烏間,康僧會致舍利,吳大帝神其事,置建初寺及阿育王塔,實江南塔寺之始。”另可知最早記錄佛塔建造的正史為《三國志·吳志·劉繇傳》:“笮融者,丹陽人。……乃大起浮圖祠,以銅為人,黃金涂身,衣以錦采,垂銅盤九重,下為重樓閣道,可容三千余人。”故東漢末年吳地已有佛塔建造,吳地建塔之風氣會促使保圣寺塔的出現,但并無直接聯系,現存之塔依縣志記載系南宋紹興四年重建完成,而在此之前,唐代龍城寺是否建有佛塔亦無足夠的史料支撐,南宋理宗時人胡應發撰《保圣寺記》載:“嘉祐三年(1058),寺僧奉新復撤其舊而新之,時又有檀越甘文政啟大愿力,糜金巨萬,用相厥成……”甘文政③,上舍生,為高淳北鄉甘氏之祖,于嘉祐三年參與了保圣寺的維修工程,清朱曾緒編纂的《金陵詩征》收錄甘文政五律一首:《游龍城寺贈普訓》,其中頸聯句:“柏陰遮塔密,雨氣入鐘深。”由此推測龍城寺有佛塔的可能性很大,故后世重建之塔其形制亦多受前者風格之影響。由于高淳當地保留著較為濃厚的佛教信仰與宗族觀念,宗譜保存相對完整,據《中山劉氏宗譜·造保圣寺寶塔告竣疏》④載:“宋建康府溧水州新安社茅城保(今高淳區磚墻鎮)善士劉川同男迪功郎劉靖、鄉貢進士劉竦,瑾協眷屬捐財施入龍城寺,命工陶磚灰石砌建大圣觀音菩薩石塔一座,計高十丈,四圍共五丈有奇。自建炎二年(1128)二月十一日至紹興三年(1133)五月二十二日落成。金二十鎰熔菩薩一像,銀七十鎰熔侍者二像,兼佛牙舍利造金棺銀槨深瘞塔底……”疏文落款為“紹興三年歲次葵丑蕤賓月乙卯朔善士劉川拜手立石”,記錄著佛塔落成的確切時間,為南宋紹興三年,近代維修保圣寺塔時,在塔基處亦發現兩塊塔磚(圖3)有“癸丑紹興三年”“會首劉川舍第一級”銘文⑤,可與《中山劉氏宗譜》的記載互為佐證,其作為宋塔的史實已然確立。此外,塔之初創目的亦明了,即是埋藏舍利,供信徒頂禮膜拜。盡管從劉川建塔至今,未曾有過勘探發掘的記錄,仍可推測此塔依然遵循佛塔的基本結構,即由地宮、地基、塔身和塔剎四部分組成。

寶塔所在的保圣寺后屢經兵火,其殿宇焚毀,碑碣毀滅,寺毀塔存。明清兩代,鄉紳多視保圣寺塔為“一邑之筆鋒”“邑人仍無一捷于鄉,或因此典有闕,以致筆鋒未利”,把鄉邑士子中科舉一事與寶塔相聯系,可見明清時,塔之功能已發生改變,多“為風水計也”,故多次籌款修葺以改觀當地“文氣”,直至1985年大修,塔已重現當年英姿。今日之塔主體構件仍為宋代遺物,其形制仍保留唐風,即塔身無座(唐塔多無座),為方型七級模仿木結構樓閣式磚塔,高33.5米。“近而玩之,若玉筍之拔地也,遠而眺之,若健筆之凌云也。⑥”塔為空桶結構,即全塔靠四面墻壁支撐,壁用青磚砌成,厚達1.3米,底層邊長近5.43米。二層以上塔身逐層遞收,加之腰檐平緩,更顯古樸端莊。塔轉角皆砌角柱,塔身四面開門。現底層東、南壁各開有壺形門,北面嵌有清同治十年《重修寶塔碑記》碑,其他各層均為券門,且只有第七層四面開設劵門,其余各層門位相間洞開,即二、四、六層南北向開門,三、五兩層東西向開門,未開門的墻面以直欞窗裝飾,因寶塔地處空曠的固城湖邊,此番設計,以減少風對塔身的阻力,可謂別具匠心。塔內為四方形塔室,二、三層因高度較大,置有夾層。各層皆設木梯,置木樓面,可供游人登臨。從舊照片來看塔的底層外設檐廊而依附塔身,外觀給人以穩重端莊之感。塔廊不僅是建筑上的需要,亦是佛教徒圍繞塔身誦經禮拜的場合。由于南方多雨,樓閣式塔都做腰檐,二層以上,以磚砌成斗拱樣式代替了唐代塔常用磚層層堆疊向外挑出的疊瑟出檐,斗拱與屋檐的連接處還有一層牙磚,即菱角牙子出檐,以襯托塔的華美。塔檐由下而上逐級遞收,四周挑角緩緩起戧,使得建筑更顯輕盈,塔上四周豎立的木制欄桿為近代添置,僅為裝飾。

塔剎,作為佛塔最重要的裝飾物,亦是位于塔最頂端的建筑構件。保圣寺塔塔剎的最初形態是否為相輪式塔剎,已無從考。明末徐一范所撰《鼎修保圣寺浮屠記》載“計增筑廊基圍廣二百尺,仍七級,復高其尖丈許”,此為崇禎十年(1637),邑人徐一范在修葺保圣寺塔時對重修塔剎一事的記錄。筆者從多次參與維修保圣寺塔的王力生先生處得到證實,在1974年修復保圣寺塔前,其塔剎早已毀壞,只剩覆缽與剎柱,在缽體內側鑄有“徐一范”等銘文,與碑文記述一致,說明至少從明末起,保圣寺塔塔剎已是高聳的相輪式塔剎。新建的塔剎高約6.36米,在沿用明末剎柱的基礎上,參照江南地區同時代的南宋佛塔塔剎類型(可參看蘇州報恩寺塔塔剎及上海興圣教寺塔塔剎),由覆缽、露盤及七重相輪組成,均以生鐵鑄造,重達3.5噸,兩根鐵鏈連接塔頂檐部對角以固定塔剎。

高淳保圣寺塔作為江蘇省內僅存的兩座南宋樓閣式方形磚塔之一,已然成為唐代方塔向宋代多邊形塔過渡的研究范例。

注釋:??

①有關貫休的傳記資料,不見于正史記載,主要散見于典籍方志中,參看《禪月集》二十五卷《四部叢刊》本初編本;《唐才子傳校箋》傅漩瓊主編,中華書局1987年版;《宋高僧傳》(宋)釋贊寧著,中華書局1987年版,綜合這幾本對貫休生平記載較為詳實的典籍,可證貫休生于唐文宗太和六年(832),卒于后梁乾化二年(912),這期間貫休云游四海,從田道英著《釋貫休研究》一文為參照,貫休曾在吳越一帶漫游,沒有確切記錄表明其到過高淳境內,但也無法證其偽。另外,《宋高僧傳》卷三十貫休本傳云:“北謁荊帥成汭,初甚禮焉,于龍興寺安置。時內翰吳融謫官相遇,往來論道論詩,融為休作序,則乾寧三年也。”吳融《西岳集序》云:“沙門貫休……晚歲止于荊門龍興寺。”可知貫休晚年居江陵(今湖北荊州)龍興寺,龍城寺與龍興寺雖寺名相近,卻相距千里。

②清代文人谷再吉作“保圣寺”詩云:“低徊遺跡說龍城,古剎凄涼暮靄橫。柏老蒼皮經雨潤,塔高金鐸借風鳴。相迎僧貌多疏樸,莫問人寰幾戰爭。猶有南唐碑字在,摩挲識得貫休名。”可推測在清代南唐《龍城寺碑》猶存。

③《高淳縣志·卷十九·篤行人物》:“甘文政,字從甫……縣東保圣寺罹兵燹,政于嘉祐三年捐資重建殿宇、法堂、山門如舊。”

④此為《造保圣寺寶塔告竣疏》碑文,碑已不存,幸而文字錄于《中山劉氏宗譜》中。高淳家譜館館藏《中山劉氏宗譜》(奉字號)記述:劉川,宇百山,生于北宋皇祐四年(1052)六月,迪功郎劉竦為劉川之子。但據譜載紹興二年四月,劉川己卒葬白鶴山,可見施建保圣寺寶塔為劉川未竟事業,其后續工程當由其諸子完成,故高淳舊縣志記載紹興四年由劉川修保圣寺塔與家譜記載稍有差異。

⑤兩塊南宋帶銘塔磚現藏于高淳區博物館,原縣博物館副館長王力生先生先后參與建國后保圣寺塔的屢次修繕工作,根據王館長的論述,繪制出發現塔磚的地點,為廊道塔基處。

⑥清道光十一年(1831)《重修保圣寺浮屠記》碑文,現存于塔院。

(作者單位:高淳陶瓷股份有限公司)