“傘形”支撐系統在復雜深基坑工程中的應用分析

李洪年,高強,周聰

(1.上海東方樞紐投資建設發展集團有限公司,上海 200000;2.江蘇建院營造股份有限公司,江蘇 蘇州 215000)

1 前言

隨著建筑業的飛速發展,城市用地日趨緊張,地下空間已經成為城市開發利用的新方向。因此,基坑深度不斷增加,地下工程的整體安全性也顯得尤為重要。另外,城市中多數項目場地輪廓呈現出不規則性,周邊環境也相對復雜,特別是臨近軌道交通、生命通道、管廊等重要建筑及構筑物,因此深基坑支護工程的設計與施工難度不斷增加[1]。

對于深大型基坑而言,傳統方案采用豎向支護結構及水平支撐的圍護形式,相比于懸臂式支擋結構,內支撐可更有效地控制基坑開挖施工時產生的位移變形[2]。其中,豎向支護結構多采用工法樁、灌注樁、地下連續墻等;內支撐主要分為鋼支撐、混凝土支撐及鋼與混凝土混合支撐等[3]。整體上深基坑內支撐主要表現為角撐、對撐、環撐等形式。相對而言,角撐較為經濟高效,且相對出土便捷,但《建筑基坑支護技術規程》(JGJ 120-2012)[4]要求混凝土支撐不宜大于15m,鋼支撐不宜大于20m;對于角撐未能覆蓋的區域,常規可采用對撐加以控制,但角撐與對撐的形式須在坑內布設大量橫向桿件,嚴重限制了基坑出土及地下結構的施工速度;環形支撐體系一方面可有效利用結構拱效應抵抗基坑的整體位移變形,另一方面,環形支撐具備較大的敞口空間,約占基坑面積的70%,為地下工程施工提供了良好的作業條件[5-7]。

對于不規則形狀的地下室輪廓,須充分利用周邊環境條件,因地制宜,制定合適的設計方案。例如支撐可根據基坑形狀采用水平角撐結合環形支撐的桿件系統,豎向圍護結構可根據周邊建筑情況做出選擇。深基坑工程施工方面,基坑開挖過程中,諸多因素將導致基坑支護結構處于復雜的受力狀態,如施工影響、荷載因素、時空效應,極端天氣條件等,均會對基坑產生較大影響。加強基坑施工過程中的各項監測,提高監測的準確性,一旦監測值達到報警值,及時開展應急搶險措施[8]。

2 工程概況

2.1 場地概況及周邊環境

蘇州擬建中荷(蘇州)科技創新港工程,本項目地塊位于江蘇省蘇州市相城區相融路東、富翔路以南,場地形狀近似半圓形。其主要由A、B、C、D 四個高層塔樓及三層裙房組成,整體設兩層地下室,圖1為擬建項目效果圖。

圖1 中荷(蘇州)科技創新港工程效果圖

本項目場地周邊環境條件復雜,地下重要管線眾多,且場地南側、東側為地鐵二號線地面車輛段,車輛段圍墻距離開挖邊線約50m,車輛段工程樁為φ 800mm 鉆孔灌注樁。本項目北側下穿后期軌道交通10 號線,經與軌道部門溝通,地鐵隧道埋深暫未確定,本次圍護設計考慮預留大跨度通道。

2.2 基坑規模及支護形式

本項目基坑開挖面積37550m2,基坑周長756m,設地下兩層車庫,地庫區域開挖深度為10.10~10.80m,A 塔樓開挖深度為12.50m,B、C、D 塔樓區域開挖深度為11.80m,電梯井、集水井落深為1.50~2.85m。根據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ 120-2012)[4]基坑安全等級為一級。

2.3 場地地質特征及土層分布

擬建場地在90.30m 深度范圍內的地基土主要由粘性土、粉土和粉砂構成,呈水平成層分布。根據本次勘探的底地層資料分析,按其沉積年代、成因類型及其物理力學性質的差異主要分為11 個層次,若干亞層,分別為:①0層淤泥;①1層素填土;③層淤泥質粉質粘土;④1層粘土;④2層粉質粘土夾砂質粉土;⑤1層砂質粉土夾粉質粘土,⑤2層砂質粉土夾粉砂;⑥層粉質粘土夾砂質粉土;⑦1層砂質粉土夾粉質粘土;⑦2層砂質粉土夾粉砂;⑧1層粉質粘土;⑧2層粘土;⑧3層粉質粘土夾砂質粉土;⑧3夾層砂質粉土夾粉質粘土;⑧4層粉質粘土;⑨層砂質粉土夾粉砂。

2.4 項目重難點

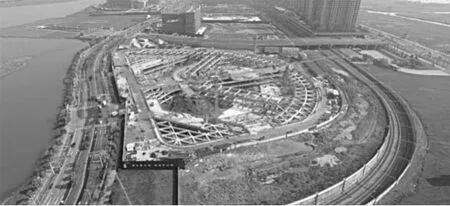

基坑周邊涉及軌道交通2 號線以及重要市政道路和管線,基坑安全等級高。圖2 展示了本項目擬建場地航拍圖,基坑輪廓與場地同樣呈現出不規則形狀,且基坑深度較深,須布設內支撐,而由于形狀不規則,內支撐布設方案較為復雜。

圖2 擬建場地航拍圖

后期軌道交通10 號線將穿越本場地內北側地下區域,該區域支護結構須預留后期軌道施工中盾構機穿越空間,因此不能采用永久性剛性圍護結構。鑒于本項目的特殊性,其施工工期緊張,傳統水平支撐形式將覆蓋較大基坑面積,影響基坑土方出土效率,而基坑不規則形狀使得環形支撐難以布設,因此,優化支撐的布設方案至關重要。

2.5 設計思路

本項目基坑輪廓呈現為半圓傘形,考慮利用半圓形結構的拱效應,并輔以對撐及角撐,利用有限的支撐桿件,設計出合理的半圓傘形受力體系。后期待建軌道交通10 號線下穿基坑內北側區域,為預留軌道施工盾構空間,該區域設計采用SMW 工法樁或CSM 工法樁的支護形式,并且考慮后期所有型鋼均拔除回收,其余地下二層及汽車坡道區域均采用鉆孔灌注樁的豎向支護結構。根據變形及內力分析結果,進一步優化調整支撐桿件布置,減少輔助桿件數量。合理布置立柱樁、棧橋及土方開挖車輛下坑坡道等,提高出土效率,縮短地下工程施工工期。

3 基坑支護設計方案

3.1 支護體系

待建軌道交通10 號線區域采用SMW 工法樁或CSM 工法樁(型鋼700×300×13×24,密插),其中地庫區域型鋼有效長度22.0m,塔樓區域型鋼有效長度為25.0m。其他區域:地庫區域采用φ900@1100 鉆孔灌注樁,灌注樁有效長度為21.0m;塔樓區域擋土結構采用φ 950@1150 鉆孔灌注樁,灌注樁有效長度為22.0m;場地東側汽車坡道區域擋土結構采用φ800@1000鉆孔灌注樁,灌注樁有效長度為11.0m。

3.2 止水體系

待建軌道交通10 號線影響區域止水帷幕采用雙排3φ850@1200 攪拌樁,7 層粉土深厚位置采用CSM 深攪水泥攪拌墻,其他區域采用單排三軸3φ 850@1200攪拌樁止水帷幕。

3.3 支撐體系

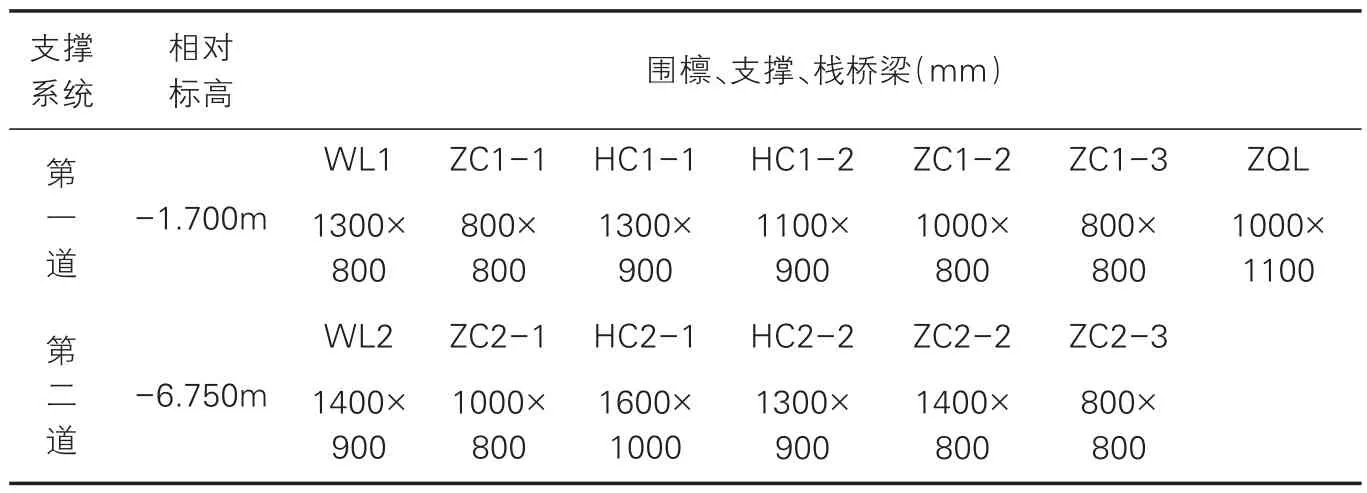

本項目基坑工程地下2 層區域設置兩道鋼筋混凝土支撐,支撐系統混凝土強度等級為C35,坡道區域設置一道H400×400×13×21型鋼支撐。

圖3 為本項目基坑工程第一、二道鋼筋混凝土支撐平面圖,中心標高分別為-1.70m、-6.75m。主要由兩道半圓環形支撐、角撐、主對撐以及副對撐組成,邊桁架采用三角形桁架形式,充分利用基坑輪廓合理布設,支撐體系受力合理。

圖3 鋼筋混凝土支撐平面布置圖

3.4 立柱體系

非棧橋區域、棧橋區域以及軌道交通10 號線區域均采用φ800mm 鉆孔灌注樁,樁長25.0~28.0m。為預留軌道施工大跨度空間,北側立柱樁間距達到14.0m左右。

4 基坑開挖

本基坑工程土方開挖工程量大,基坑開挖面積37550m2,土方開挖總量約為406000m3。土方開挖階段充分利用水平支撐特點,先盆式開挖,投入兩個土方開挖班組,同步對稱盆式開挖;后采用中心島式開挖,主要是利用坑內土體自重反壓控制基坑變形,同時增加基坑位移變形及支撐內力監測頻率,根據變形情況開挖中心土方,如圖4、圖5 所示。利用基坑東西向主棧橋、西北角以及南側棧橋板作為主要出土口,東西向棧橋作為主出土通道。由于本工程基坑面積較大,基坑開挖深度較深,仍須注意“時空效應”[9-10],在每個開挖區段分塊、分層開挖,緩解基坑土方開挖階段的應力釋放,否則可能引起基坑過大變形甚至基坑垮塌事故。此外,按規定時限開挖,縮短基坑暴露時間,開挖至最下一層土方,應及時施工基礎墊層及地下室底板,無墊層坑底最大暴露面積不得大于200m2,暴露時間不得超過12h,混凝土墊層須直接澆筑至圍護樁內側面,以免墻底、坑底隆起,涌水涌沙。

圖4 土方開挖階段航拍圖

圖5 地下結構施工航拍圖

5 理論分析與實測結果對比分析

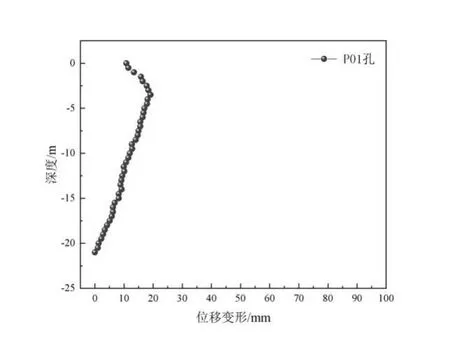

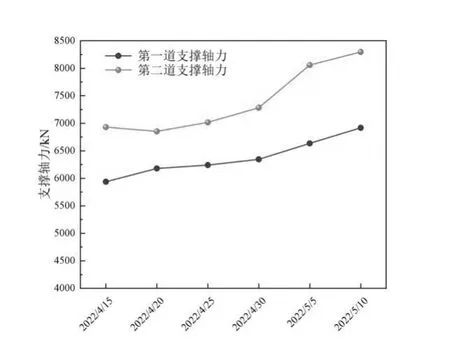

本項目基坑圍護設計采用同濟啟明星9.0 以及BSC 分析軟件計算模擬施工工況,施工階段采用信息化監測手段,理論計算聯系實測數據,雙向反饋指導施工。圖6、圖7為基坑施工過程中位移變形及支撐軸力監測數據圖。根據理論計算與實測數據分析,開挖至坑底時,基坑最大位移以及支撐最大軸力位置均出現在基坑南側(圓環撐與邊桁架交界區域),實測最大位移達到19.1mm,其中第一道、第二道支撐最大位移分別達到11.5mm、16.4mm,明顯小于理論計算最大位移(33.6mm);第一道、第二道鋼筋混凝土支撐最大軸力分別為4306.8kN、8296.6kN,明顯小于理論計算最大支撐軸力(14241.0kN)。

表1 主要結構尺寸

圖6 最大深層水平位移-深度監測數據圖

圖7 最大軸力監測數據圖

理論與實測結果之間的變形與軸力值差異主要是由于項目基坑規模較大,為避免“時空效應”,確保基坑安全穩定,考慮分區段獨立施工的策略,并及時換撐。因此,相比于設計工況,本項目整體水平支撐系統均處于偏安全受力狀態,進而位移變形與支撐軸力明顯小于理論計算值。

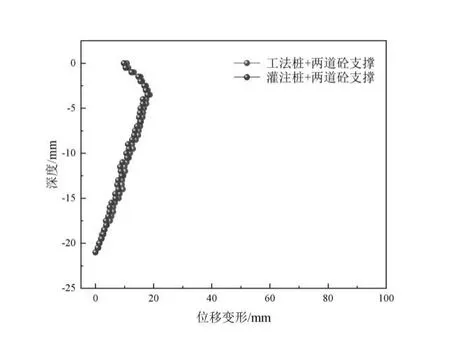

根據本基坑工程特點及基坑圍護設計經驗,本項目圍護方案理應整體采用鉆孔灌注樁結合兩道鋼筋混凝土支撐的圍護形式,但由于后期軌道交通10 號線下穿本項目場地內北側的限制,其受影響區域不得采用永久性剛性圍護結構,所以考慮采用水泥攪拌樁密插H 型鋼并結合兩道鋼筋混凝土支撐的支護形式代替。圖8 展示了土方開挖至坑底階段工法樁及鉆孔灌注樁區域實際位移變形監測結果,相比于本場地類似地質條件下采用鉆孔灌注樁支護形式的區域,工法樁區域深層水平位移略大,但均小于20mm,在可控范圍內。這是由于水泥土攪拌樁密插H 型鋼支護結構與圍護鉆孔灌注樁的剛度相當,均可有效控制基坑深層土體位移變形。因此,本項目基坑圍護設計方案驗證了當其他類似深基坑工程受到周邊環境條件限制而不能采用鉆孔灌注樁結合兩道鋼筋混凝土支撐時,采用水泥土攪拌樁密插型鋼并結合水平支撐圍護形式替代方案的可行性。

圖8 工法樁與灌注樁區域位移變形監測數據圖

為滿足結構梁設計時強剪弱彎、強節點弱構件的準則[11],布設水平支撐時,應盡量保證相鄰支撐桿件交匯于一點,更有利于滿足支撐桿件的抗剪要求,否則會導致垂直于支撐梁桿件向的分解荷載較大。若加之支撐梁較短,必將使得該桿件成為抗剪最薄弱區域,承擔相應支撐梁脆性斷裂的風險。

6 結束語

在深基坑工程中,基坑圍護工程水平支撐的布設須充分利用基坑輪廓特點,合理選擇水平向支撐布設形式,充分采用三角形桁架布置形式,保證基坑支撐處于整體合理受力狀態的同時,有效控制基坑整體位移變形。此外,基坑平面上盡可能提供較大的敞口空間,保障地下結構的施工作業條件。

施工過程中應根據支撐特點、施工出入口位置,合理規劃土方開挖以及支撐分區施工方案,設計指導施工,施工反饋設計,理論計算和實際監測結果共同反饋基坑安全情況,確保基坑安全儲備能力。基坑開挖過程中,明確并嚴格落實信息化監測要求,及時反饋基坑各項監測情況,基于監測數據結果及時商討并調整土方開挖方案,快速規避風險,保障施工安全的同時,帶來更大的經濟與社會效益,為后續類似深基坑工程提供豐富的經驗與技術參考。