河山一統:秦漢時期的黃河文明

彭 志

春秋戰國時期是中國歷史上一段持續久遠的大分裂時期,在500 余年的時間里,春秋五霸、戰國七雄及眾多其他較小的諸侯國之間時常為了生存空間與勢力范圍而相互角逐,連番的軍事摩擦與戰爭沖突給社會生產力及民眾生活的提高帶來了極其不利的影響。動蕩歷史呼喚著統一政權的出現及破局。風云突變之時,以黃河流域今陜西中部及甘肅東南端為核心統治區域的秦國通過商鞅變法逐漸崛起,以連橫之策擊碎了各諸侯國的合縱之謀,在短短10 年里陸續消滅了韓、趙、魏、楚、燕、齊等6 國,并對西南、東南及北方的少數民族地區展開征討,最終建立了中國歷史上第一個政治、經濟、文化均高度統一的中央王朝。國祚短促的秦朝之后,主要活動在黃河流域的劉邦與主要活動在長江流域的項羽展開了持續4 年的楚漢之爭,劉邦在取得戰事勝利后,建立了西漢政權。西漢末,外戚王莽奪取政權,劉姓宗室劉秀趁勢而起,延續漢業,史稱東漢。從公元前221 年嬴政稱帝到公元220 年曹丕廢漢稱帝,這一持續400 余年的歷史階段在史學上被稱為秦漢時期。構成秦漢時期的秦、西漢、東漢三個王朝皆是實現了大一統的多民族政權。尤為特別的是,對于以咸陽為都城的秦、以長安為都城的西漢及以洛陽為都城的東漢來說,黃河無疑都占據了舉足輕重的位置,可以說,黃河及其流域在秦漢時期的文明發展進程中是極其關鍵的存在。

一

漢太史司馬祠

在統一山河之后,秦朝推行的施政舉措主要包括以郡縣制取代分封制、以三公九卿制取代世卿世祿制,確立土地個人私有制、重農抑商,以及統一文字、貨幣、度量衡,其中的文化統一政策與黃河文明的關系尤為密切。在文字統一方面,秦始皇廢除了六國文字“不與秦文合者”,強調“書同文字”,敕令以秦小篆為官方統一書體,并令李斯、趙高、胡毋敬等權臣以小篆編撰《倉頡篇》《爰歷篇》《博學篇》,作為標準文字的范本推行天下。在度量衡統一方面,以頒布詔書的方式確定諸如斗、桶、權、衡、丈、尺等工商業活動中所使用的度量衡的標準,即“一法度衡石丈尺”。在郡縣統一方面,即在廣袤的治理疆域內對全國郡縣進行系統調整,“秦初并天下……分天下以為三十六郡,郡置守、尉、監”,在行政制度上保證了政策的高效實施。在貨幣統一方面,下令廢除六國使用的刀、布、蟻鼻錢、郢爰等,以黃金、圓形方孔銅錢為流通貨幣。在律令統一方面,據湖北省云夢縣睡虎地秦墓出土的竹簡可知,秦朝律目達30 余種,廣泛涵蓋了民法、刑法、 訴訟法、行政法等各個方面。在官制統一方面,中央政府的高級官職體系由三公九卿組成,三公指丞相、御史大夫和太尉,九卿指奉常、郎中令、衛尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟內史和少府,三公九卿制為后世中國的官僚制度奠定了基礎。文字、度量衡、郡縣、貨幣、律令、官制等的統一對于施政效率、經濟發展、生活水平及文明層次的提高皆具有相當重要的作用,這也是短促而亡的秦朝對中國歷史及華夏文明的最大貢獻。

山東嘉祥武氏墓群石刻博物館。武氏墓群石刻題材豐富、內容多樣、雕刻精湛,集中呈現了漢畫像石刻的風格

專就治理黃河來說,雖然秦朝國運僅短短15 年,卻依然留下了不少修治黃河的記載。戰國時,沿河的各諸侯國各自為政,當彼此發生軍事沖突時,常常以黃河之水為武器,人為潰堤造成的水害給老百姓帶來了無窮無盡的災難。秦統一六國后,對黃河進行了統一管理,“決通川防,夷去險阻”,即拆除各諸侯國構建的阻礙水流的工事及妨礙交通的關卡,并修建了臨晉道,極大地提高了黃河在防洪、灌溉、航運等方面的作用。歷史上,有不少關于秦始皇修筑黃河堤防的民間傳說及文獻記載。秦始皇統一中國后,黃河經常在河南、山東一帶決堤,北方的少數民族也常常南下侵襲,建立不久的國家面臨著洪水和戰爭的雙重威脅,秦始皇遂下旨“南修金堤擋黃水,北修長城攔大兵”。相傳,在修筑堤防的線路選擇上,秦始皇曾騎著戰馬沿黃河岸邊跑了100 多千米,金堤即取固若金湯之意,這就是在河南濮陽一帶流傳的秦始皇跑馬修金堤的故事。曾于明隆慶六年(1572 年)至萬歷元年(1573 年)任總理河道的萬恭在其治理黃河、運河的水利名著《治水筌蹄》里亦有相似記載,“始皇堤二,屹壽張、范縣之中,南北相距數里,厚可三十丈,崇可五六丈。始皇筑,以象天之二河。東人言,起咸陽,迄登萊,一以漳河之南徙,一以為馳道,從咸陽至東海求神仙,輦馳南堤,屬車馳北堤。子路問津河,亦堙之,為堤焉。余視之,皆粉土所成,東人呼始皇堤,又云萬里堤,蓋萬古雄堤也”,對堤防的起止、厚度、高度、用途均有較為詳細的記載,特別是提及了大堤兼具防水、馳道的雙重作用。秦始皇從整體上治理黃河,通過大力興建馳道、大規模遷徙民眾的方式,加強了國都咸陽與全國其他地方的政治、經濟、文化聯系,這在一定程度上推動了黃河文明的向外擴散。

漢長安城未央宮遺址

短促而亡的秦朝,依然留下了引以為傲的成就,其中尤以宮殿建筑、雕塑、繪畫、科技等方面成就卓著。秦都咸陽的宮殿建筑主要分布在渭南、渭北臨水區及北阪三個地方,多追求氣象雄偉的風格,如仿照雙子星座的章臺宮、興樂宮,專供皇太后寓居的甘泉宮,以及大興土木修建的阿房宮,各宮殿之間以橫橋、甬道、閣道、復道相連接,形成了恢宏壯麗的宮殿建筑群。兵馬俑是秦朝高超雕塑藝術的集中體現,秦俑坑出土的士兵、戰車、軍馬均依照秦軍的實際尺寸制作而成,造型相當逼真,嚴格遵循寫實,這些雕刻細致形象傳神的兵馬俑以宏大陣列出現,彰顯了秦軍橫掃六國的磅礴氣勢。通過研究目前已挖掘的一些秦朝文物,如咸陽宮殿遺址出土的空心磚上的抱璧龍紋、秦陵銅車馬上雕刻的紋飾圖案、飤官遺址出土的編鐘紋飾及秦都遺址出土的宮室壁畫,皆能看出秦朝繪畫由質樸厚重走向華美生動的風格轉變。秦朝在科技方面的貢獻主要表現為高超的青銅鑄劍技術、精湛的銅車馬鑄造工藝等,出土的秦朝兵器里銅、錫及其他微量元素配比合理,兵器既鋒利且有韌性,剛柔并具;秦朝的銅車馬鑄造工藝頗為復雜,運用了鑄接、鑲嵌、套接、插接、焊接、子母扣接、活鉸連接、銷釘固定等多種方式,將成百上千的零件組合成一駕精美的銅車馬。巍峨壯觀的宮殿建筑、精致優美的雕塑繪畫及高超先進的科學技術,皆是秦朝時期黃河文明絢爛輝煌的顯著體現。

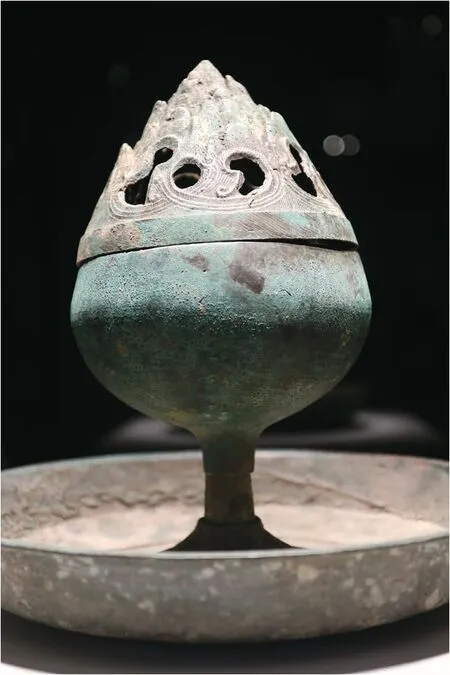

秦漢時期的蓮勺宮熏爐

二

若從戰國末年開始算起,在西漢政權建立之前的短短30 余年里,華夏大地接二連三地被戰爭所籠罩,其中尤以持續達10 年之久的秦吞并六國及戰況頗為慘烈的楚漢之爭為劇。長久的戰爭,使得生靈涂炭,社會生產力急劇下降。西漢立國之初,為了鞏固政權和穩定社會局勢,采取了休養生息的國策,即班固所言“漢興,掃除煩苛,與民休息;至于孝文,加之以恭儉;孝景遵業。五六十載之間,至于移風易俗,黎民醇厚”,經濟水平得以逐步恢復。其后,西漢歷經文景之治、漢武盛世、昭宣中興后由盛轉衰,并最終被外戚王莽奪取政權。在西漢200 余年的歷史里,黃河文明迎來了大發展。

在各類文獻中,西漢時期的黃河決堤并造成巨大洪災的記載不勝枚舉。西漢元光三年(公元前132 年),黃河在濮陽瓠子堤段潰壩,橫流的洪水“東南注巨野,通于淮泗”,決口后20 余年里都沒有得到堵塞,泛濫的洪水流及16個郡,受災最為嚴重的是今豫東、魯西南、皖北及蘇北一帶,“歲不登數年,人或相食,方一二千里”,五谷歉收,尸橫遍野,足見此次決堤造成災害的嚴重程度。西漢建始四年(公元前29 年)秋,黃河在魏郡館陶、東郡金堤決口,滔天的洪水在兗、豫二州及平原、千乘、濟南等處奔騰泛濫,造成了極其嚴重的災害,“凡灌四郡三十二縣,水居地十五萬余頃,深者三丈,壞敗官亭室廬且四萬所”,可見一瀉千里的洪水給生靈帶來的慘狀之巨。王莽始建國三年(公元11年)也發生了嚴重潰堤,“河決魏郡,泛清河以東數郡。先是莽恐河決為元城冢墓害,及決東去,元城不憂水,故遂不堤塞”,每逢黃河潰堤,東沖西決的洪水泛濫數郡,給民眾生活及社會生產帶來了深重災難。

為了解決黃河決口的歷史問題,西漢的不少皇帝都在治河防洪上做出了切實努力,其中尤以漢武帝元封時期的瓠子堵口、漢宣帝地節時期的清河郡與東郡間的裁彎取直及漢成帝建始時期的館陶堵口最具代表性。據史書記載,西漢元光三年(公元前132年),“河決于瓠子(今河南濮陽西南),東南注巨野,通于淮泗”,導致16 個郡受災。當時,漢武帝命人堵決口,沒有成功。丞相田蚡因私利極力反對堵口,導致黃河肆意亂流23 年。元封二年(公元前109 年),漢武帝去泰山封禪,親眼看到黃河水災之甚。遂下定決心對瓠子決口進行堵塞。漢武帝命令汲仁、郭昌帶領數萬人堵塞決口,“令群臣從官自將軍以下皆負薪填決河”,最終實現了對泛濫20 多年的瓠子決河的成功堵塞。西漢地節年間,曾作為瓠子堵口主持之一的郭昌,在日常查看黃河水勢時發現清河郡南界河道有三處程度較大的彎曲,“水流之勢皆邪直貝丘縣”,一旦發生洪水,將直接危害到貝丘及其周邊區域。為了解決隱患,郭昌“乃各更穿渠,直東,經東郡界中,不令北曲,渠通利,百姓安之”,即在每處的河流彎道處裁彎取直,這樣水勢平緩的話,發生洪水潰堤的概率將會大大降低,此后該地20 余年里未發生過大的洪災,這也佐證了郭昌裁彎取直治河的正確性。西漢建始四年(公元前29 年)秋,黃河在館陶縣境決口,漢成帝從各地調劑錢糧解決受災民眾的衣食問題,調發漕運大船數百艘“徙民避水居丘陵九萬七千余口”,又令長于計策的王延世興工塞治決河,“東郡河決,漂流二州,校尉延世堤防三旬立塞”,在短短一個月內即堵塞了決口,大大減輕了洪水的危害。

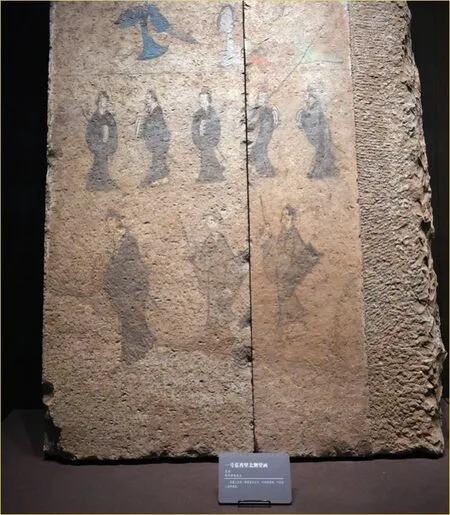

東漢時期的西王母、伏羲女媧畫像石

除防治洪水之外,西漢時期,黃河在灌溉、航運等方面也發揮了積極作用。西漢元鼎六年(公元前111 年),左內史兒寬在鄭國渠上流南岸另開鑿了6 道支渠,用以輔助灌溉,“自鄭國渠起,至元鼎六年,百三十六歲,而兒寬為左內史,奏請穿鑿六輔渠,以益溉鄭國傍高卬之田”,在六輔渠管理上制定了《定水令》,合理用水是農田水利管理史上的創舉。西漢時為擴大灌溉面積,還開鑿了一些新渠,較為聞名的有漢武帝時修筑的漕渠和白渠。漕渠全長150 余千米,溝通了長安東至黃河,“以漕,大便利”“渠下之民頗得以溉”,可見,漕渠的開通既便利了交通,又有益于農田灌溉。白渠全長100 余千米,首起谷口,尾入櫟陽,注入渭河,“溉田四千五百余頃”“民得其饒”,變瘠薄為沃壤,足見白渠的開鑿給民眾生活帶來的巨大改觀。《漢書·溝洫志》對彼時各地開鑿新渠灌溉農田的盛況有生動記載:“用事者爭言水利。朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田,而關中靈軹、成國、 渠引諸川,汝南、九江引淮,東海引鉅定,泰山下引汶水,皆穿渠為溉田。各萬余頃。它小渠及陂山通道者,不可勝言也。”大力推進水利建設,在灌溉農田、便利交通方面具有重要作用,也推動了西漢經濟的繁榮發展。河道航運方面,西漢設立有專門管理渭河、汾河、黃河的水上交通機構,其中渭河、黃河的水上運輸尤其繁忙,“陸行不絕,水行滿河”,以這兩條水路聯系起了晉南、關中的廣袤區域。班固在《西都賦》中對長安漕運盛景有細致生動描繪,“東郊則有通溝大漕,潰渭洞河,泛舟山東,控引淮湖,與海通波”,表明渭河以至黃河水系的便利水路航運發揮了聯系全國的作用。

茂陵博物館內的霍去病墓

三

王莽奪取政權以后,雖然頒布了“王田令”“私屬令”等新政試圖緩解空前激化的社會矛盾,但終因積重難返,且改制觸動了豪強及上層官僚的利益,加之新朝末年水旱災害接連發生誘發了綠林、赤眉起義,改制遂以失敗告終。漢高祖劉邦九世孫劉秀趁勢而起,改元建武,定都洛陽,先后消滅了盤踞關中的赤眉軍、割據隴右的隗囂、占據西蜀的公孫述等數十個分裂勢力,實現了山河大一統。東漢存世共195 年,歷經光武中興、明章之治、永元之隆、和熹盛漢、安帝中衰、陽嘉新制、梁氏專權、桓靈黨錮、戰亂滅亡等數個階段。作為中國歷史上接續秦朝、西漢的第三個統一的多民族的中央集權王朝,黃河文明在東漢時期同樣迎來了較大程度的發展。

黃河俯瞰圖

在數千年的治黃史上,東漢時期王景的治河功績和開拓精神留下了濃墨重彩的一筆。王景,字仲通,原籍瑯琊不其(今山東即墨),約東漢建武六年(公元30 年)出生,元和二年(公元85 年)卒于廬江任上,是東漢時期著名的水利工程專家。王景博覽群書,尤喜鉆研《周易》及天文數術之學,約在光武帝后期或明帝初期任司空屬官,永平十五年(公元72 年),任河堤謁者,建初七年(公元82 年)遷任徐州刺史,次年又遷廬江太守。王景擁有豐富的治水經驗,永平初年,與王吳一道運用“堰流法”,即在河渠旁修建可控制渠內水位的滾水堰,成功疏浚了浚儀渠。永平十二年(公元69 年),漢明帝大修汴渠,召見王景詢問治水方略,王景對黃河、汴渠的基本情況了如指掌,應答如流,明帝遂賞賜王景《山海經》《河渠書》《禹貢圖》等治河著述,并發兵夫數十萬人供王景調遣,正式啟動了治汴工程。在實地仔細勘測地形后,王景規劃出較為科學的堤線,先修筑了從滎陽(今河南鄭州北)到千乘海口(今山東利津)長500 余千米的黃河堤防,隨后采用裁彎取直、疏浚淺灘、加固險段、加立水門等不同方式應對汴渠堤岸的潰決風險。汴渠的系統整修,解決了長久以來存在的洪患,同時也溝通了黃河、淮河兩大水系,成為東漢重要的水運通道。王景以一片赤誠之心投入治河事業之中,“商度地勢,鑿山阜,破砥績,直截溝澗,防遏沖要,疏決壅塞,十里立一水門,令更相洄注,無復潰漏之患”。治河完工后不久,漢明帝下詔嘉獎,“今既筑堤,理渠,絕水,立門,河汴分流,復其舊跡。陶丘之北,漸就壤墳”,正是得益于王景的殫精竭慮,黃河、汴渠恢復了既有格局,長時期以來困擾人們的黃河之水泛濫成災的情況也得以緩解,王景筑堤后的黃河經歷800 多年沒有發生大改道,王景也因此被譽為800年黃河安瀾之“功臣”。

西漢時期的彩繪陶騎馬俑

東漢時期的壁畫

此外,文獻中亦有東漢時期關涉水利制度及其他治水工程的記載。東漢時,“濱河郡國置河堤員吏,如西京舊制”,在沿河各地肩負培修堤防工程的人數與西漢時相當。東漢建都洛陽后,“穿渠引谷水注洛陽城下,東泄鞏川”,即陽渠溝通了黃河、洛河,成功解決了洛陽城的灌溉用水及水路運輸問題。《后漢書·安帝紀》記載了修筑舊渠灌溉農田的史事,“詔三輔、河內、河東、上黨、趙國、太原,各修理舊渠,通利水道,以溉公私田疇”。許楊任都水椽時,修復、擴建了久已毀壞的汝南郡鴻隙陂,“楊因高下形勢,起塘四百余里,數年乃立。百姓得其便,累歲大稔”,大型水庫的興建可有力地推動農業生產的發展。

綜合來看,秦漢時期的三個朝代皆以黃河流域為其統治的核心地區,依憑黃河這條母親河的持續滋養,黃河文明發展出了多姿多彩的樣貌。就秦朝來說,三公九卿的官制系統,分置郡縣的行政制度,以及實行文字、貨幣、度量衡、律令等的統一,對政令的高效推行、經濟的高速發展、文化的高度繁榮皆裨益甚大。就西漢來說,以察舉征召為代表的選官制度,牛耕及鐵器的普及推廣,冶鐵業、絲織業、漆器業等手工業的繁榮發展,以及文學、史學、藝術和科技的輝煌成就,促使西漢成為中國歷史上的黃金時代。就東漢來說,由御史臺、司隸校尉組成的監察制度,興盛的莊園經濟,高度發展的城市文明,以及包括無神論在內的進步思想,使得東漢成為具有風化之美的王朝。