鄭工合龍處碑

——清代成功堵復黃河特大決口的歷史見證

張懷記 徐新軍

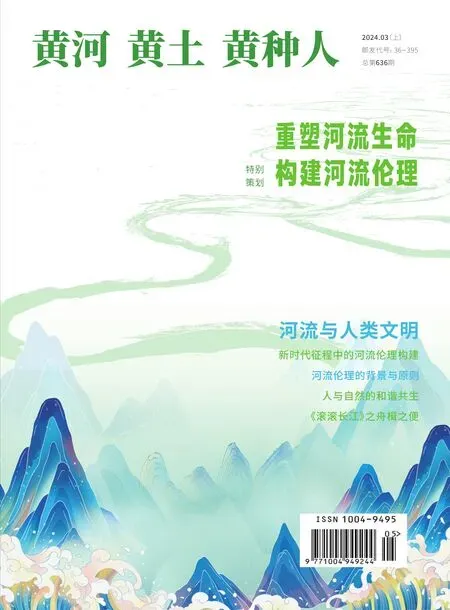

鄭工合龍處碑

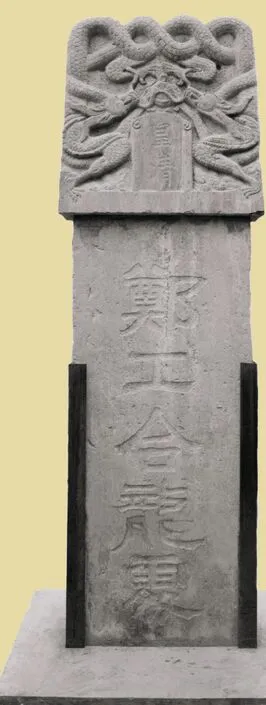

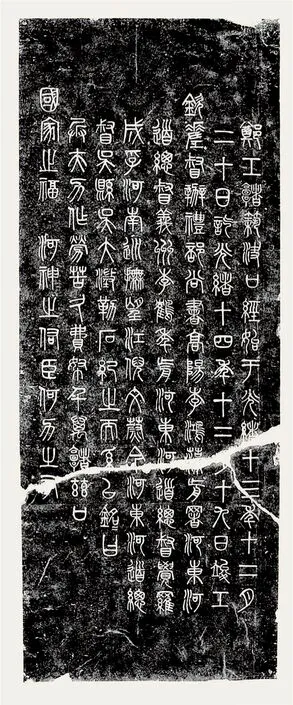

鄭工合龍處碑又被稱作“鄭州石橋清代堵口碑”,現保存于黃河博物館,碑通高2.86 米,寬0.76 米,厚0.15 米。該碑因長期埋沒在淤土之中,個別地方有殘損,但正反兩面碑文無損。碑首為高浮雕二龍戲珠圖案,并有陰刻楷書“皇清”二字。碑肩為淺刻云水圖案。碑身陽面正中陰刻隸書“鄭工合龍處碑”5個大字。碑身陰面為滿幅篆書文字,共8 豎行128 個字,滿行最多18 字,全文如下:“鄭工堵筑決口,經始于光緒十三年十二月二十日,訖光緒十四年十二月十九日竣工。欽差督辦禮部尚書高陽李鴻藻、前署河東河道總督義州李鶴年、前河東河道總督覺羅成孚、河南巡撫望江倪文蔚、今河東河道總督吳縣吳大澂勒石紀之。而系一銘,銘曰:兵夫力作勞苦久,費帑千萬堵茲口。國家之福,河神之佑,臣何力之有?”

2014 年2 月下旬,第一次全國可移動文物普查工作開始后,黃河博物館專門邀請河南省文物鑒定專家組對館藏歷史類文物進行鑒定與定級,鄭工合龍處碑因其歷史價值、科技價值和藝術價值三合一的獨到特色被專家組一致評定為國寶級一級文物,成為黃河博物館的鎮館之寶。

鄭工合龍處碑記載了清光緒十三年(1887 年)黃河在鄭州下汛十堡(今惠濟區花園口鎮石橋村)決口南泛,致使15 個州縣約180 萬人受災,清廷先后授命河南山東河道總督李鶴年、河南巡撫倪文蔚、禮部尚書李鴻藻督修河防未果遭處分后,吳大澂署河南山東河道總督,主辦堵口大工,由于措施得當,終于在光緒十四年(1888 年)十二月合龍成功并立碑紀念的史實。

鄭工合龍處碑碑首

鄭工合龍處碑的發現及出土情況

鄭工合龍處碑背面文字拓片

鄭工合龍處碑從發現到保護,其過程一波三折。該碑最初立于鄭州惠濟區花園口鎮石橋村西的黃河大堤背坡上,原有四角碑亭,造型端莊,后來碑亭被毀,只剩四根石柱。1987 年左右,當地建碑林征集石刻,準備將這通石碑納入其中。當時,黃河大堤還不是標準化堤防,堤頂沒有硬化,專業設備無法在其上面作業,人們只能用鋼絲吊拽石碑,不料將石碑拉斷。此后,征集單位不敢再移動石碑,只得將它留在原地。后來,黃河河務部門進行黃河大堤淤背工程建設,石碑被淤埋在大堤下面。1992 年4 月至10 月,黃河博物館與黃委檔案館、《黃河志》總編室等單位合作,到濟源、焦作的沁河五龍口、沁陽、博愛、武陟和小浪底水庫淹沒區及豫北原陽等地進行古代水利遺址、遺跡及文物調查,在此處發現埋藏于地下4 米的清代重要治黃文物—鄭工合龍處碑。隨后,黃河博物館會同河南黃河河務局對該碑及碑亭進行了挖掘清理,將碑挖出后,前期放置在鄭州邙金黃河河務局(今惠金黃河河務局)后院。1993 年2 月,黃河博物館向黃委打報告要求收藏此碑,時任黃委副主任仝琳瑯批示:“以博物館收藏為好。”1995年2 月13 日,在河南黃河河務局、鄭州邙金黃河河務局的協助下,鄭工合龍處碑被移至黃河博物館妥善保存。

鄭工合龍處碑最初放置在邙金黃河河務局(現惠金黃河河務局)后院

鄭工合龍處碑反映的黃河堵口歷史背景

進入光緒朝后,黃河在山東幾乎年年決口。為了減輕河患,各級官員想盡各種辦法,如提出筑堤束水刷槽,購買國外挖泥船疏浚入海口,利用徒駭河等河流分減黃河洪水等。就在山東、河南、江蘇等地方大員為黃河是否分流爭論不休之際,光緒十三年(1887 年)八月十四日,黃河在鄭州下汛十堡發生了特大決口事件,大溜南趨注入淮河。由于決口太大,許多官員主張趁此機會歸復黃河故道,如李鴻藻、李鶴年等人。山東巡撫張曜也由原先主張的分水三分入故道變為全河改歸故道。對于歸復黃河故道的主張,翁同穌和潘蔭祖堅決反對。九月初十日,他們聯合上了一道奏折,對于歸復故道之事,表示反對,并詳細對此進行解釋,概括起來為兩大患、五可慮。他們認為:“黃注洪澤,而淮口淤墊,久不通水,僅張福口引河,闊不過數丈,大溜東注,以運河為尾閭,僅恃東堤為護,已岌岌可危。今忽加一黃河,必不能保。大患一。洪澤淤墊,高家堰久不可恃,黃河勢悍,入湖后難保不立湖塌卸,不東沖里下河,即南灌揚州,江、淮、河、漢并而為一。東南大局,何堪設想?大患二。里下河為產米之區,萬一被淹,漕米何以措辦?可慮一。即今漕米如故,或因黃挾沙墊運,不能浮送。或因積水漫溢,纖道無存,漕艘停運,且山東本借黃濟運,黃既遠去,沂、汶微弱,水從何處?河運必廢。可慮二。兩淮鹽場,胥在范公堤東。范堤不保,鹽場淹沒,國課何從征納?可慮三。潁、壽、徐、海,好勇斗狠,小民蕩析,難保不生事端。可慮四。黃汛合淮,勢不能局于湖堵,必別尋入海之道,橫流猝至,江鄉居民莫保旦夕。可慮五。”

為了平息河道之爭對鄭州決口堵筑的不利影響,朝廷在十一月就李鴻藻和李鶴年的奏折,下達上諭明確緩議歸復故道的提議。至此,延續了30 年之久的河道走向之爭,最終塵埃落定。

鄭工合龍處碑反映的是自清咸豐五年(1855 年)黃河在銅瓦廂改道北流后,最早、最大的一次黃河決口堵復情況。據史料記載,1887 年8 月14 日,黃河在鄭州下汛十堡(今惠濟區花園口鎮石橋村)決口南泛,由賈魯河入淮,導致15 個州縣受災,災民約180 萬人。光緒皇帝派多人督促整修堤防,均未獲成功。河東河道總督吳大澂接辦后,籌劃有方、措施得當,于1888 年12 月指揮將決口合龍。也正是這次堵合成功,使黃河南流成為歷史、黃河北流成為慣常,為當代黃河下游格局的形成奠定了堅實基礎。

如此深重的災難,在當時的條件下,治理過程之艱難,可想而知。雖然治理的過程曲折,困難重重,但最終堵合成功。此次決口治理,是清朝時期黃河上最大的堵口工程,在晚清政局動蕩、官場腐敗情景下,顯然是取得了相對較為滿意的結果。此后,黃河河南段在以后的40 年中沒有出現大的河患,為歷史之少見。

鄭工合龍處碑蘊含的巨大價值

真實反映了清朝治河的曲折過程

鄭州黃河決口發生在清光緒十三年(1887 年)八月十四日,由于種種原因,堵筑工作卻遲遲未能開工,直到十二月二十日,西壩才開始動工,東壩更是到清光緒十四年(1888 年)一月四日才動工。決口的堵筑工作持續了整整一年,次年十二月十九日才正式宣告合龍。其實,朝廷在收到河決的消息后,就立即令河東河道總督成孚和河南巡撫倪文蔚通力合作,搶堵決口。但由于下面各級官員意見、反應不一,導致決口遲遲不能動工。

對于鄭工,“自初潰口,凡在工員役,皆倡言不能辦理”。決口治理的難度,使身為河南巡撫的倪文蔚亦感到壓力大、責任重,加上各級堵口工員面臨困難畏縮不前的心態,讓堵口籌備工作進度更加遲緩。而此時,朝廷上下就是否歸復黃河故道的爭論,又進一步干擾了在工人員堵筑決口的決心。早在鄭州還未決口的時候,山東巡撫張曜就多次上奏要求恢復黃河故道,清政府也曾令地方大員討論過此事。鄭州決口后,要求歸復黃河故道的呼聲更加高漲。雖然朝廷下旨要求迅速堵合決口,但又讓李鴻藻、李鶴年等人論證歸復故道的可行性,這就讓在工人員產生了僥幸心理,認為河歸故道是有可能的,沒有必要浪費人力、物力去做不可能做到的事。

河督成孚對歸復黃河故道亦抱有很大希望,因此,對于堵合決口的意志并不堅定,甚至在給倪文蔚的復函中謊稱,朝廷并沒有要迅速堵合決口的旨意。成孚是河督,他這樣的態度對在工人員有很大的消極影響。倪文蔚力主先堵塞決口,他的觀點很有道理。當時的黃河改道北行,本質上是黃河自身發展變化規律所致,大勢所趨,人力無力改變;且蘇皖經濟地位的重要性,也決定了河走南道,是出力不討好的事情,更何況當時清政府并不具備歸復故道的財力。鑒于歸復故道之說有礙決口堵筑,朝廷只得下旨明言,“無論南流北流,總宜先堵潰口”,這才讓“在工員弁始不敢堅持前議”。

縱觀決口治理的籌備階段,資金和料物問題,并不是本質問題,問題的關鍵是河工的腐敗。正是河工的腐敗,才使得資金和料物短缺問題凸現出來。河決后,治理費用原估需銀1200 萬兩,會奏時截其半。清政府此時雖然財政較為窘迫,但為堵合決口還是多方籌集資金,先后籌銀達1000 余萬兩,兩次批準借款白銀200 萬兩。由于治河的款項是分批運送的,所以不可能使鄭工的資金一步到位。在治理決口的整個過程中,出現過款項即將告罄的危機,但并沒有出現因款項不濟而導致停工的事件。堵筑決口,用料為大宗。此次大工需料甚多,籌辦過程雖困難重重,卻不是無料可辦,大工最終堵合成功,說明料物還是能夠購得。只是由于在籌備秸料的過程中,出現了諸如辦料方法失當、辦料員工腐敗等因素,導致了辦料遲緩,并直接推遲了鄭工的開工時間。

河南官員在河決之初的反應,使到任未久的倪文蔚對當地官員大為失望。為了能夠順利地完成決口的堵筑,倪文蔚先后上奏,從外省調來了一批能干人才,如前山西布政使紹 、降調浙江按察使陳寶箴、前山東按察使潘駿文、直隸州知州何嗣焜、湖北候補道陳建侯等人。

大工遲遲未能開工,朝廷深為憂慮,多次嚴旨催辦,先后派李鶴年、李鴻藻駐工督促,以期早日興工。李鴻藻被任命為督辦鄭工大臣,加快了工程開工的進度,但當時已進入十二月份,時常出現風雪交加、飛沙迷目的惡劣天氣,工程進展比較緩慢。

進入次年三四月份,大工各項事宜及兩壩進展速度,較之前期大有起色。究其原因:其一,運土之小鐵路和車廂、用于晚間照明之電燈陸續得到應用,大大提高了工作效率;其二,從三月十三日起,在工員弁分為兩班,晝夜動工,使工無停時;其三,治河經費源源不斷;其四,黃河水勢平穩,夏汛之初沒有出現大的水漲現象;其五,由于提高料價,購料稍易,料物基本滿足使用。

隨著決口逐漸變窄,水深流急,進占的難度日益增大。因此,東壩總辦潘駿文建議李鴻藻奏請停工。鄭州大工關系江淮地區安危,如若停工,下游出現災患,后果不堪設想。因此,朝廷下旨責令李鴻藻等人:但有一分可辦,決無停工之理,并積極地為鄭工籌集資金。四月末,所籌資金漸次運至工地,消除了大工停工的危險。

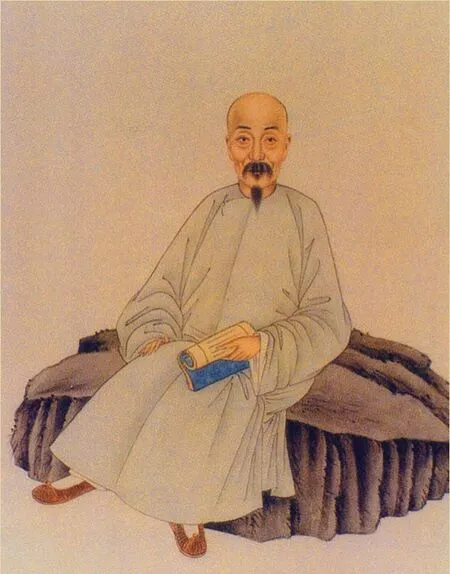

吳大澂畫像

眼看大工合龍在即,但五月二十日之后出現的西壩、東壩蜇陷,引河開決等一系列事故又致使大工施工情況直轉而下,堵口功敗垂成。七月十日,朝廷下旨,李鴻藻、倪文蔚均革職留任,降為三品頂戴;派吳大澂署理河督。李鴻藻、倪文蔚雖然受罰被貶,但從整個工程上看,李鴻藻督辦鄭工這一階段,成績還是有目共睹,550 丈的決口最終堵合到只剩下30 余丈,這不能不說是一個重大成就。

八月五日,吳大澂到達開封;六日,接任河督之職。吳大澂可謂是受命于危難之際。到任后,吳大澂的主要任務,一方面要在兩壩進占前,將大工應辦各事宜準備完畢,待條件允許,即行開工;另一方面要奉旨查明兩壩、引河貽誤的原因及倪文蔚等在工官員被參的實情。

八月十二日,吳大澂駐來童寨行館,周歷兩壩,查閱工程。在對大工各項工程調查完畢后,吳大澂做了以下部署:其一,將已成之占埽培護加固,避免再致走失;其二,為了保證合龍時的安全性,在西壩趕加挑水壩一道;其三,攔壩堵流,挑深引河;其四,委派官員,加緊購料。同時,向朝廷奏請撥款100萬兩白銀,以補工款之不足。吳大澂吸取前次購料教訓,直接設廠收料,不經地方官員之手,并時常親自到料廠稽查辦料進度。

西壩首先于十月十三日開工,東壩則于二十四日開工。十二月十九日,鄭州決口堵筑工程宣告竣工。

吳大澂能將決口順利合龍,是由多種有利的條件決定的:首先,吳大澂的個人能力對于早日堵合決口,起著重要的作用。他能審時度勢,變通辦法,破除河工陳例舊規的約束,采用新方法,使用新材料,這是大工能夠及時告竣的重要因素。其次,資金和料物充足是合龍成功的保證。吳大澂在到任后,經過實地考察,又奏請朝廷續撥100 萬兩白銀,到大工合龍之時,除已用之款,尚存銀約90萬兩。料物則在合龍前一個月,已經購足,并先后將購料廠封閉。資金和料物充足為鄭工的成功提供了有力的物質保障。最后,經過幾個月的休整,在工員弁的士氣較為高漲,干勁亦足,故開工后,在各種有利的條件下,一鼓作氣將決口堵合成功!

鄭州黃河決口后,清廷對河督和巡撫都沒有進行嚴厲的處罰,究其原因是想激發其堵筑決口的動力。但為了以儆效尤,對上南同知余潢、上南營守備王忻、鄭州州判余嘉蘭、署鄭州下汛千總陳景山、署鄭州下汛額外外委郭俊儒等人即行革職,枷號河干,以示懲戒,署開歸陳許道李正榮摘取頂戴。

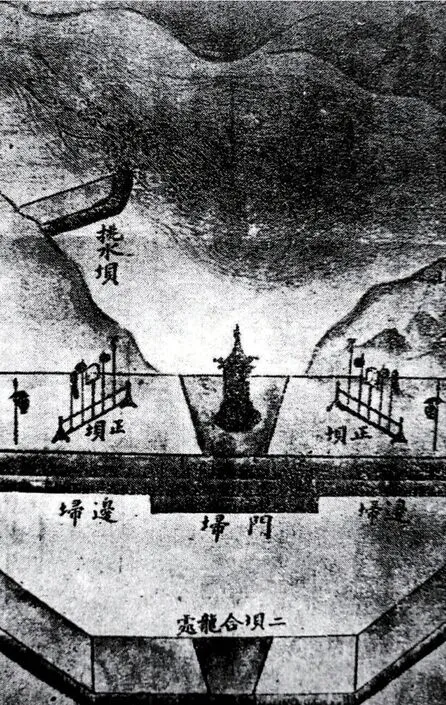

清代堵口正壩、二壩聯合進占示意圖

閃耀著近代科技治河的火花

19 世紀60 年代至90 年代,洋務派為了清朝自救,開始大規模引進西方先進的科學技術用于軍事和民用工業,水利建設方面也開始運用一些先進的西方科學技術和生產資料。清光緒十三年(1887 年)十月,由于“工賑事務極繁,須與鄰省商辦,關系緊要”,倪文蔚請奏接設山東濟寧與河南省城開封之間的電報線。這是黃河上第一個專用的線路,也是河南省境內的第一條電報線路。電報線的建立,大大加快了黃河通信聯系和汛情傳遞速度。

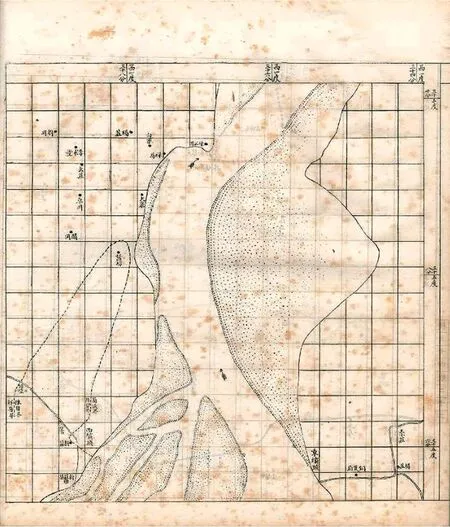

《御覽三省黃河全圖》局部

《御覽三省黃河全圖》之九曲黃河最后一道大灣蘭考東壩頭段

為了加快決口堵筑速度,減少難度,降低費用,清光緒十四年(1888年)三月,倪文蔚和成孚商量后,委托李鴻章購買小段鐵路和車廂及電燈,就這樣,鄭州石橋堵口首次引進了長2.5 千米的小鐵路、100 輛土鐵車、1 架電燈,安裝于石橋堵口工程西壩,有力促進了工程的進展。吳大澂同樣注重西方科技的運用,他到任后即電商北洋大臣李鴻章,調撥旅順所存“塞門德土”(即水泥)3000桶,并派員到上海、香港添購水泥600桶,于十一月底趁引河未開,口門以下河身干涸,用灰漿砌筑磚石護岸,磚面石縫用水泥砂漿涂灌堅實,使壩基連成一體,足以抵擋河溜沖刷,用石少而工程堅固。水泥、電話、鐵制軌道運土車等首次使用,開近代在黃河上引進新型材料和先進技術之先河。十月二十一日,吳大澂向光緒帝奏陳:豫省黃河之患非不能治,病在不治而已。筑堤無善策,廂埽非久計,其要在建壩以挑溜,逼溜以攻沙,溜入中泓,河不著堤,則堤身自固,河患自輕。在治河實踐中留下了“守堤不如守灘”的名言。

鄭工中首次使用的新技術、新材料、新觀念開創了清代治河的新時代。其間,還兩次借用洋款,開河工借款之先河。此后的1889 年,吳大澂又從全國調集20 余名測繪生,測量自河南闋鄉縣金斗關(今靈寶市境內)至山東利津鐵門關海口長達1021 千米河道,繪制新法地圖共157 幅(比例為1 ∶3000)。次年圖成,呈光緒帝瀏覽,故定名為《御覽三省黃河全圖》。這些新觀念、新技術對后來的黃河治理都有著重要影響。

光緒年間黃河上運料使用的窄軌小火車

承載著高超的書法藝術價值

鄭工合龍處碑碑身正面刻有“鄭工合龍處”5 個隸書大字,背面為128 個篆書文字,皆由吳大澂親筆題寫。

吳大澂不但治水有方,同時又是晚清著名的金石學者、收藏家、書法家。他將其畢生精力致力于金石文字的訓詁考據之學,于古文字、金石學方面取得了較高成就,書法藝術尤其篆書水平頗高,為晚清注入了新的生機。

吳大澂書法早期師從陳奐,習二李(李斯、李陽冰)之風,繼承傳統;中期轉益多師,熔鑄百家,博采眾長;后期積一生臨池之功,求創新之處,得自我之風格,其篆書平整規范,汲古出新,遠師三代文字、漢魏筆法,加入碑意,近受楊沂孫等名家之影響,參以古摘,融大小篆為一體,開 “ 書金文之鼻祖”,對后世影響很大。

鄭工合龍處碑立于清光緒十四年(1888年)年底,此時正是吳大澂篆書藝術的鼎盛時期,其背面銘文用筆圓潤,且遒勁有力;整體風格結構嚴謹,行列緊湊,遒麗有致;字體既疏朗穩重,又古雅端莊,堪稱晚清傳世的一件書法珍品。

黃河水利碑刻是輝煌燦爛的黃河文化的有機組成部分

黃河水利碑刻被稱為“黃河石頭書”,是研究古代黃河治理開發與利用保護的重要實證。鄭工合龍處碑是清代后期黃河堵口工程的歷史見證。一方面,它是清代后期“鄭州大工”的實物證據;另一方面,它反映了黃河由南流向北流格局的轉變,也為新格局的形成奠定了基礎。該碑對于研究河防史具有較高的史料價值。除本身文物價值外,它還是研究近100 年來黃河泥沙淤積、大堤加高和周圍環境變化的可靠物證。

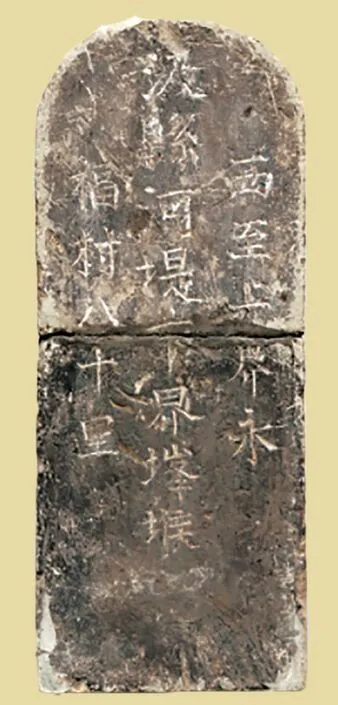

黃河是中華民族的母親河、中華文明的主要發祥地。“一部治河史,半部中國史”。千百年來,沿黃兒女將歷年來黃河的泛濫與治理、開發與利用等情況刻于石碑之上,沿河形成了數量多、分布廣、內容豐富的黃河水利碑刻。除鄭工合龍處碑外,黃河博物館目前還收藏有宋金時期的黃河堤防管理界碑埄堠碑和1947 年花園口堵口紀念碑。其中,埄堠碑為模制陶質,上圓下方,高54厘米,寬21 厘米,厚10 厘米。碑的正面陰刻3 行文字,豎行楷書。中間一行刻“汲縣河堤下界埄堠”,右左兩行連刻為“西至上界永福村八十里”,是宋金時期黃河堤防劃段管理的邊界碑。1947 年花園口堵口紀念碑由6 通石碑組成,每通高235 厘米,寬60 厘米,圍成一個六棱體。該碑記述了花園口決口和堵口始末。由于該碑是黃河近現代史上一次特大事件的實物資料,且碑文記載花園口決口由日本飛機轟炸造成,對研究花園口決口真相事實、堵口技術、國共兩黨在黃河歸故問題上的不同立場等方面有著極高的歷史價值、科學價值。

埄堠碑

此外,在位于河南省焦作市武陟縣城東南13 千米的黃河邊的嘉應觀(又叫黃河龍王廟)御碑亭內,還立有一通御制鐵胎銅碑,系清雍正二年(1724 年)鑄造,高4.3 米,寬0.95 米,厚0.24米,由雍正皇帝親自撰文,并蓋有玉璽“雍正御筆之寶”。此碑高大,有雍正皇帝書、文、印的真跡,記載有翔實的治黃史料,因制作工藝精湛,用料獨特,又被稱為“中華第一銅碑”。碑文中,雍正皇帝闡述了自己在治理黃河過程當中是如何不辭勞苦地為了百姓的安危,奔走于黃河的險工地段,修筑堤防,并說出修建嘉應觀的目的是祭河神、防水患、保社稷、固江山。雍正的御書碑文是反映清代治理黃河極為珍貴的文獻資料。雍正的字在民間一向很少,而此篇碑文是他親筆書寫,在具有極高歷史價值的同時也具有很高的藝術價值。

黃委現保存有200 多通與黃河的水勢、水情、災害、利用、治理有關的水利碑刻或拓片,而散落在大河上下的碑刻及拓片更是不計其數。這些碑刻涵蓋了黃河上、中、下游的廣袤地區,與黃河和黃河流域的自然生態、社會生活有密不可分的內在關聯,與黃河的治理開發息息相關。

歲月失語,惟石能言。黃河水利碑刻全面記錄了黃河流域不同地區治理、開發、利用黃河的艱辛過程,反映了人們在認識黃河、治理黃河過程中形成的治河思想、治河方略和治河技術,展現了黃河兒女在治黃過程中層出不窮的聰明和智慧,這中間雖有封建糟粕成分,但更不乏精華存在,是優秀黃河文化的有機組成部分。

2021 年10 月8 日, 中共中央、國務院正式印發《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》,提出依托黃河流域文化遺產資源富集、傳統文化根基深厚的優勢,從戰略高度保護傳承弘揚黃河文化。

作為黃河上的水利行業文博工作者,面對豐富多樣的黃河水利碑刻,我們要結合自身定位開展全面、系統、有針對性的研究,努力讓這些“石頭書”“活起來”,講好黃河故事,更好地展現黃河歷史文脈,為黃河流域生態保護和高質量發展重大國家戰略提供有力支撐。

嘉應觀銅御碑