高中語文整本書閱讀教學(xué)方法探索

丁萬銳

【摘要】整本書閱讀是促進高中語文閱讀教學(xué)改革的一項重要手段,通過科學(xué)引導(dǎo)學(xué)生閱讀整本書,能夠豐富學(xué)生的文化修養(yǎng)與審美意識。文章以教學(xué)實踐為出發(fā)點,在明確整本書閱讀教學(xué)原則的基礎(chǔ)上,從構(gòu)建思維導(dǎo)圖、利用項目學(xué)習(xí)模式、調(diào)動跨媒介資源這三個方面探討了高中語文整本書閱讀教學(xué)的實施策略。

【關(guān)鍵詞】高中語文;整本書閱讀;定義;特征;原則;教學(xué)策略

【中圖分類號】G633.33【文獻標(biāo)志碼】A【文章編號】1004—0463(2024)08—0087—04

隨著教學(xué)理論的逐漸深化和教學(xué)實踐的日益豐富,高中語文教學(xué)也面臨著新一輪的變革,特別是在新課程改革的推動下,高中語文課堂教學(xué)急需注入新的活力。《普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2020年修訂版)》中將語文課程結(jié)構(gòu)與教學(xué)內(nèi)容進行了詳細規(guī)劃,分為必修、選修與選擇性必修,并根據(jù)語文課程結(jié)構(gòu)的多樣性設(shè)計了18個“學(xué)習(xí)任務(wù)群”[1]。其中,“整本書閱讀與研討”這一學(xué)習(xí)任務(wù)被安排在首位,可見其重要性。因此,在實施整本書閱讀教學(xué)時,可通過引用思維導(dǎo)圖、項目式學(xué)習(xí)等方式,強化學(xué)生的情感閱讀體驗,使學(xué)生的文化修養(yǎng)與審美意識進一步得到浸潤與熏陶,從而提升學(xué)生的核心素養(yǎng),切實滿足新課程改革的閱讀要求。

一、整本書閱讀教學(xué)的定義與特征

1.整本書閱讀教學(xué)的定義。“整本書閱讀教學(xué)”主要是指在語文閱讀教學(xué)過程中,將整本書閱讀作為教學(xué)的核心載體,通過教師的科學(xué)引導(dǎo)以及閱讀技巧,綜合提高學(xué)生的閱讀能力和閱讀效果,使學(xué)生在豐富的文學(xué)情境中樹立正確的價值觀[2]。一方面,整本書閱讀教學(xué)是新課程教育體系中的重要一環(huán),它既存在于課堂教學(xué)中,也延伸至學(xué)生的課外閱讀生活中。從根本上來說,課堂教學(xué)是實現(xiàn)整本書閱讀的基礎(chǔ),它為學(xué)生提供了閱讀指導(dǎo)和方法;而課外閱讀則是這一教學(xué)的補充和完善,它鼓勵學(xué)生自主探索,深入閱讀。另一方面,整本書閱讀教學(xué)旨在全面提升學(xué)生的閱讀能力,不僅關(guān)注學(xué)生的知識獲取情況,更重視學(xué)生的思考和判斷能力。在這一過程中,師生的角色都發(fā)生了轉(zhuǎn)變,學(xué)生不再是被動接受知識的對象,而是閱讀的主導(dǎo)者。教師不僅是知識的傳遞者,更是學(xué)生閱讀的引導(dǎo)者和啟發(fā)者,通過幫助學(xué)生選擇適合的書籍,啟發(fā)學(xué)生的閱讀思維,同時與學(xué)生共同探討閱讀中的問題,促進彼此的思考和成長。

2.整本書閱讀教學(xué)的特征。雖然,整本書閱讀教學(xué)在當(dāng)前尚未形成一個完整的教學(xué)體系,但其獨特的教學(xué)價值和優(yōu)勢已經(jīng)引起了廣泛的關(guān)注,并具備了一定的基本特征。首先,整本書閱讀教學(xué)具有整體性。這一特性不僅體現(xiàn)在閱讀材料的選擇上,還貫穿于整個閱讀教學(xué)的過程中。學(xué)生所閱讀的書籍應(yīng)具備完整、連貫的思想情感,這樣才能幫助學(xué)生全面理解作品的主題和意義。同時,學(xué)生在閱讀過程中的各個環(huán)節(jié),從選擇書籍到與教師、同學(xué)交流,都應(yīng)被視為一個整體。此外,整本書閱讀教學(xué)在評價方面,也同樣體現(xiàn)了整體性這一特征,與傳統(tǒng)的分?jǐn)?shù)評價不同,它更側(cè)重于形成性評價,這種評價方式關(guān)注的是學(xué)生在閱讀過程中的表現(xiàn)和成長,而不僅僅是對于書籍內(nèi)容的記憶和理解。通過觀察學(xué)生在閱讀過程中的表現(xiàn),教師可以給予學(xué)生更全面、更客觀的評價,幫助學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題并給予指導(dǎo)和建議。

其次,整本書閱讀教學(xué)具有自主性。“自主性”與高中語文新課程改革中所提出的“培養(yǎng)學(xué)生自主閱讀習(xí)慣”這一要求相適應(yīng),主要體現(xiàn)在學(xué)生能夠主動地開展整本書閱讀,而并非僅為了完成學(xué)習(xí)任務(wù)。“自主性”也代表著學(xué)生的主動行為,例如在選擇閱讀書籍時,學(xué)生必須主動選擇書籍,教師可引導(dǎo)學(xué)生挑選名篇經(jīng)典,這些作品通常具有較高的文學(xué)價值和思想深度,能夠激發(fā)學(xué)生的閱讀興趣和思考。同時,學(xué)生也必須主動進行閱讀實踐以及閱讀分享,主動與教師、同學(xué)探討、交流閱讀中的感悟和困惑,通過交流和互動培養(yǎng)學(xué)生的溝通能力和合作精神,促進彼此的成長和進步[3]。

二、整本書閱讀教學(xué)的原則

1.課內(nèi)教學(xué)與課外閱讀珠聯(lián)璧合。知名學(xué)者顧黃初教授在閱讀葉圣陶的《全書閱讀》后,認為《全書閱讀》所強調(diào)的并不是單純的課外閱讀,而是將課內(nèi)外閱讀相聯(lián)系,使其作為教學(xué)計劃的一部分,并且重視教師對學(xué)生閱讀的指導(dǎo)作用。在這里顧黃初教授所提出的整本書閱讀并不是指一項閱讀教學(xué)環(huán)節(jié),也并非普通的課外閱讀活動,而是作為主要的教學(xué)任務(wù)和教學(xué)內(nèi)容。《普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2020年修訂版)》中指出:“高中必修階段應(yīng)安排一定數(shù)量的課時,確保學(xué)生在課內(nèi)外閱讀之間取得平衡。”[4]因此,作為一項教學(xué)內(nèi)容,整本書閱讀教學(xué)要求學(xué)生必須保持閱讀習(xí)慣且滿足一定的整本書閱讀量,而僅靠課內(nèi)閱讀教學(xué)顯然并不能滿足這一要求,所以課內(nèi)閱讀應(yīng)結(jié)合課外閱讀,共同為學(xué)生提供豐富、充足的閱讀資源。在整本書閱讀教學(xué)過程中,作為教師不僅要根據(jù)課本教材講授課文內(nèi)容,還要對課外整本書閱讀有全面的了解和掌握,確保學(xué)生能夠深度解讀文本內(nèi)容。

2.深層閱讀與淺層閱讀相得益彰。如今是科技高速發(fā)展時代,各種閱讀平臺和App的快速崛起使得人們的閱讀方式發(fā)生了巨大的變化,很多人在閱讀時往往只是打發(fā)時間,文本閱讀淺層化,只關(guān)注故事情節(jié)的變化和發(fā)展,不去深度解讀人物內(nèi)心的情感狀態(tài)。然而對于整本書閱讀教學(xué)而言,閱讀過程應(yīng)經(jīng)歷由淺入深的變化,即從淺層閱讀逐漸過渡到深層閱讀。例如,學(xué)生在閱讀《祝福》一文時,淺層閱讀狀態(tài)下,學(xué)生只是了解文本的故事情節(jié),如祥林嫂經(jīng)歷過幾段婚姻,以及兩次來到魯四老爺家的不同表現(xiàn);而深層閱讀則會觸發(fā)學(xué)生的深度思考,使學(xué)生從祥林嫂的悲慘命運中體會到封建社會的束縛以及對底層勞動人民的壓迫。因此,淺層閱讀與深層閱讀是相互結(jié)合、逐層遞進的,這種閱讀形式,使學(xué)生能夠真正地從整本書閱讀中獲得情感體驗,深入理解文本的內(nèi)涵和主題。

3.獨學(xué)與群學(xué)相結(jié)合。在過去的教學(xué)實踐中,教師往往只注重培養(yǎng)學(xué)生的自主閱讀意識,忽略了合作探究的重要性,而整本書閱讀則打破了這一局限性。在課堂上,教師引導(dǎo)學(xué)生通過群學(xué)的方式實現(xiàn)師生之間、生生之間的共同閱讀,學(xué)生可以圍繞書籍的主題、人物性格、情節(jié)發(fā)展等方面展開討論和交流,分享自己的見解和感受。課后,教師會布置相關(guān)的閱讀任務(wù),要求學(xué)生在課下獨立閱讀,并思考書中的問題。通過獨立閱讀,可以使學(xué)生提高自己的自主閱讀效率和思維能力,培養(yǎng)自己獨立思考和解決問題的能力。由此可見,獨學(xué)與群學(xué)結(jié)合的原則,使得整本書閱讀既注重學(xué)生的個體發(fā)展,又注重學(xué)生的集體合作,這種閱讀模式不僅能切實提高學(xué)生的整本書閱讀質(zhì)量,還能充分發(fā)揮教師的課堂主導(dǎo)作用,提升課堂教學(xué)效率,進而為學(xué)生的全面發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

三、高中語文整本書閱讀教學(xué)的實施策略

1.構(gòu)建思維導(dǎo)圖,精讀整本書內(nèi)核。“精讀”是整本書閱讀的關(guān)鍵階段,也是引導(dǎo)學(xué)生從淺層閱讀向深層閱讀轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)。高中階段的學(xué)生已經(jīng)具有一定深度的閱讀思維能力,同時具備個性化的學(xué)習(xí)能力,在閱讀時能保持較長時間的注意力。而在精讀階段構(gòu)建思維導(dǎo)圖,能幫助學(xué)生明確閱讀任務(wù)和目標(biāo),抓住整本書閱讀的細節(jié)與核心,從而提高整體閱讀效率。

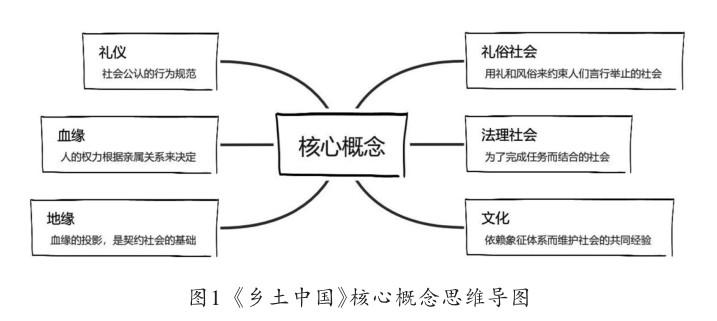

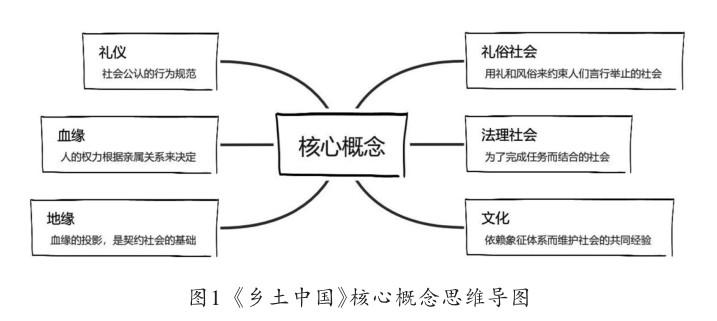

在設(shè)計思維導(dǎo)圖時,教師要注重整本書各章節(jié)之間的關(guān)聯(lián)性,以循序漸進、由淺入深的方式幫助學(xué)生逐步深化對書籍內(nèi)容的理解。針對各個章節(jié)的閱讀任務(wù),可以根據(jù)不同難度設(shè)計兩個層次。第一層次主要聚焦于整本書基礎(chǔ)信息的篩選與整理,以《鄉(xiāng)土中國》為例,在閱讀設(shè)計中首先應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生把握書中的核心概念,如“禮儀”“血緣”“地緣”“法理社會”等,并將這些概念帶入“現(xiàn)代社會”中,與“鄉(xiāng)土社會”區(qū)別分析。之后,鼓勵學(xué)生根據(jù)所了解到的基礎(chǔ)信息,圍繞核心概念構(gòu)建出《鄉(xiāng)土中國》的閱讀思維導(dǎo)圖(如圖1所示)。通過這種方式,學(xué)生在閱讀過程中有了一個明確的思路,每讀完一個章節(jié),學(xué)生便能簡明扼要地用思維導(dǎo)圖概括內(nèi)容,從而鍛煉信息獲取能力。第二層次,主要側(cè)重于培養(yǎng)學(xué)生的閱讀思維能力和語言表達能力。例如,在讀完《論文字下鄉(xiāng)》和《再論文字下鄉(xiāng)》兩章后,教師可以設(shè)計一項總結(jié)探究型任務(wù),要求學(xué)生利用思維導(dǎo)圖深入閱讀這兩章內(nèi)容,并與楊心恒的《鄉(xiāng)土中國:社會結(jié)構(gòu)與文化變遷》、周曉虹的《鄉(xiāng)土中國與文化研究》兩篇文章作淺層對比,嘗試解讀不同學(xué)者對于“鄉(xiāng)土中國”“鄉(xiāng)土文化”“鄉(xiāng)土社會”的不同見解。通過完成探究型任務(wù),學(xué)生不僅能鍛煉邏輯思維能力,還能培養(yǎng)其批判性閱讀和獨立思考的能力。

2.利用項目學(xué)習(xí)模式,組織小組研讀活動。項目學(xué)習(xí)模式以團隊協(xié)作為基礎(chǔ),這與新課標(biāo)所推崇的團隊合作要求具有一致性。在團隊合作中,學(xué)生通過思維交流與碰撞,能夠激發(fā)出整本書閱讀的新觀點和想法,在潛移默化中提高自身的溝通技巧和團隊合作能力。因此,小組的劃分在此環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)中具有舉足輕重的地位,它將貫穿整個學(xué)習(xí)活動的始終。為了確保研讀效果,每個小組的成員數(shù)量應(yīng)控制在6人以內(nèi),并且應(yīng)充分考慮每個學(xué)生的學(xué)情差異,這樣有助于學(xué)生在合作中相互學(xué)習(xí),以達到更好的學(xué)習(xí)效果。

在研讀課程中,教師作為引導(dǎo)者,應(yīng)尊重學(xué)生的閱讀觀點,同時提供指導(dǎo)和支持,幫助學(xué)生跨越閱讀難題。在初讀一本書時,教師可以先介紹書籍的主要內(nèi)容和作者的背景,并根據(jù)劇情發(fā)展劃分為幾個關(guān)鍵階段和閱讀任務(wù),這種結(jié)構(gòu)化的研讀過程旨在提高學(xué)生的閱讀理解能力,培養(yǎng)學(xué)生的批判性思維,并激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情。之后,教師可以就閱讀任務(wù)的解決效果開展小組比賽,通過辯論來體現(xiàn)項目的最終成果。

例如,在教授《鄉(xiāng)土中國》一文時,教師可將學(xué)生劃分為若干個小組,每兩個小組就“地緣”和“血緣”的差異以及哪個更為重要等問題進行深入的辯論,積極發(fā)表自己的觀點,在討論結(jié)束后以投票的方式選出兩個小組作為代表隊進入辯論決賽,而教師和其余學(xué)生則作為觀眾參與其中,從而增加學(xué)生對項目成果的參與度和關(guān)注度。雖然這些學(xué)生沒有參加最終的辯論賽,但是仍然可以通過撰寫文章,從自己的角度出發(fā)深入探討禮治與法治的重要性。在整個項目學(xué)習(xí)過程中,教師應(yīng)發(fā)揮重要的指導(dǎo)作用,通過監(jiān)督學(xué)生的學(xué)習(xí)進度,及時提供指導(dǎo),確保項目順利進行。

3.調(diào)動跨媒介資源,促進文本深度解讀。在當(dāng)今時代,跨媒介閱讀已經(jīng)成為語文學(xué)習(xí)的新趨勢,它不僅改變了傳統(tǒng)的閱讀方式,更引領(lǐng)了語文學(xué)習(xí)的全新方向。在跨媒介閱讀中,學(xué)生可以大量搜集和整合閱讀資源,將搜索到的結(jié)果與自己的感想相結(jié)合,并最終呈現(xiàn)出閱讀效果,這一過程有助于提升學(xué)生的信息素養(yǎng)、媒介素養(yǎng)和表達能力,并且為后續(xù)的閱讀學(xué)習(xí)打下良好的基礎(chǔ)。

例如,在對《祝福》進行整本書閱讀時,教師可以引導(dǎo)學(xué)生在互聯(lián)網(wǎng)搜索,查找這本小說的創(chuàng)作背景和相關(guān)文獻,熟悉小說的人物性格與故事情節(jié),從而提高學(xué)生初步分析小說思想主旨的能力。之后,指導(dǎo)學(xué)生深入探究小說的社會背景,并提出“是誰害死了祥林嫂”“你認為魯鎮(zhèn)的人自私冷漠嗎”等一系列核心問題,以促進學(xué)生的閱讀思考。最后,學(xué)生可以通過觀看與《祝福》相關(guān)的影視資料,下載相關(guān)解讀視頻、音頻或比較其他學(xué)者的不同見解,將人物特點與社會背景相結(jié)合,并靈活運用跨媒介資源,了解到祥林嫂的“二度嫁人”以及“被趕出家門”這兩件事最終導(dǎo)致了祥林嫂的死亡,并體會到《祝福》是對傳統(tǒng)社會以及封建思想的強烈控訴。這種閱讀方式,能讓學(xué)生在閱讀中真正有所收獲、有所感悟。

總之,整本書閱讀教學(xué)作為一種新興的閱讀形式,在新課程背景下受到了廣泛關(guān)注。作為高中語文教師,應(yīng)采取多種教學(xué)策略,利用思維導(dǎo)圖、項目學(xué)習(xí)、跨媒介閱讀引導(dǎo)學(xué)生積極參與整本書閱讀活動,為學(xué)生挖掘豐富的閱讀資源,進一步拓寬學(xué)生的閱讀視野,不斷豐富學(xué)生的文化積淀和語文素養(yǎng)。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2020年修訂版)[M].北京:人民教育出版社,2020:06.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2020年修訂版)[M].北京:人民教育出版社,2020:08.

[3]袁紹罡.高中語文整本書閱讀模式研究實踐[J].中學(xué)課程輔導(dǎo),2023(27):24-26.

[4]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2020年修訂版)[M].北京:人民教育出版社,2020:23.

編輯:郭裕嘉