媒介可供性視角下有聲讀物的實踐邏輯與創新路向

衛玎 王宇

【摘要】媒介技術的進步促使有聲讀物需要在新的媒介技術框架下進行理念創新與實踐創新。文章以媒介可供性為理論路徑,從生產可供性、價值可供性、移動可供性、社交可供性、感知可供性、情感可供性六方面剖析了有聲讀物生產傳播的實踐邏輯。此分析過程是對西方引進理論媒介可供性在中國互聯網情境下的實踐探索和本土適應。為全面增強有聲讀物的可供性與服務力,文章進一步從內容生態范式革新、情感性移動閱讀場景構建、社群成員身份認同強化、身體全感官要素激活等維度勾勒出有聲讀物出版創新的新圖景。

【關鍵詞】有聲讀物 媒介可供性 聽覺文化 出版創新

【中圖分類號】G230 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2024)4-028-06

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.4.004

智媒時代,快速更迭的移動互聯網、社交媒體、人工智能等新興技術重構了出版行業的地理格局與文化生態,以有聲讀物為代表的數字化閱讀方式悄然興起。中國新聞出版研究院發布的第二十次全國國民閱讀調查結果顯示,2022年,我國三成以上(35.5%)的成年國民有聽書習慣,移動有聲APP平臺、微信公眾號、微信小程序、智能音箱、廣播等是備受歡迎的聽書介質。[1]作為一種現代化數字閱讀方式,有聲讀物著力構建的是一種人與人、人與物、人與環境相通的聲音景觀,以聲音符號為中介,通過一種去中心化的傳播方式將閱讀行為拓展為一種空間中的生活實踐與身體經驗。[2]

在智能移動終端與移動互聯網的驅動下,當前有聲讀物已然超越傳統媒體時代以盒式磁帶、高密度光盤為形式的音頻產品形態,開始進入移動化、智能化、社交化、場景化的縱深轉型階段,人、物、環境借助聲音符號在比特世界中建立起全域化連接與互動。這意味著有聲讀物需要在新的媒介技術框架下不斷增強產品與服務的可供性,優化用戶感知與使用體驗,持續推進有聲讀物出版的理念創新與實踐創新。

媒介可供性理論作為探討人與媒介技術交互作用的一種全新研究視角,可為有聲讀物出版創新提供思路。“可供性”這一概念最初由美國心理學家詹姆斯·吉布森于1979年提出,意指“在特定環境中行動的可能性”。[3]隨后,這一概念被先后引入設計學、計算機學、心理學、傳播學等諸多研究領域,用來探討環境與行動者間的相互關系。

2017年,學者潘忠黨將“可供性”概念引入國內,他認為這是當下各類新媒體平臺設計與應用可拓展的方向。[4]媒介可供性理論極具整合性與容納力,是從較高的抽象層面對新媒體傳播研究的豐富和發展。目前,國內已經有學者先后將這一理論框架應用于“四全媒體”建設、優質IP運作、數字新聞學構建等相關學術話題的討論與闡釋中。①可以說,媒介可供性概念的引入和發展為解析動態、多元的媒介生態環境提供了新的研究視角。本研究試圖以媒介可供性為理論路徑,通過對智媒時代有聲讀物實踐邏輯的闡釋,進一步提出有針對性的有聲讀物出版創新策略,以期為推進全民閱讀、建設書香中國提供建設性意見。

一、內容、平臺、用戶:可供性視角下有聲讀物的實踐邏輯

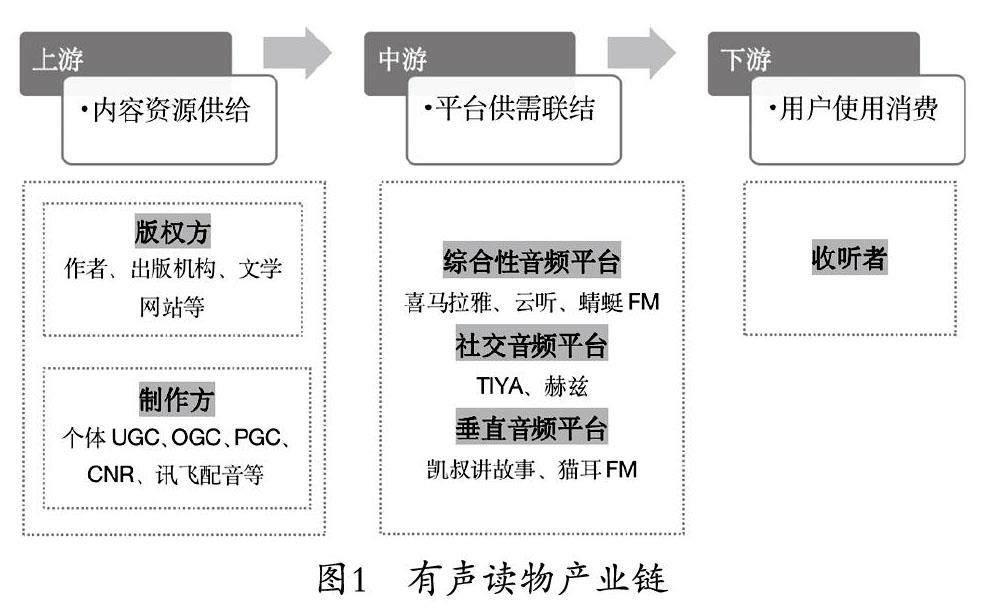

互聯網通過對社會資源與市場能量的充分挖掘和利用,使得各類生產與需求元素在媒介可供性作用下形成新的社會連接與社會聚合,進而構建起全方位的有聲讀物產業版圖。在有聲讀物產業鏈(見圖1)中,上游主要涉及內容版權方與有聲讀物制作方兩大主體,雙方通過高質量內容資源的生產與供給不斷滿足人民日益增長的精神文化需求;中游主要是各類在線音頻平臺(如喜馬拉雅、蜻蜓FM、云聽、荔枝、貓耳FM等),起到供需聯結、暢通服務的作用;下游是用戶,即有聲讀物產品與服務的接收者和消費者。上、中、下游產業鏈緊密結合、層層嵌套,賦予有聲讀物創作源源不斷的生命力與創造力。

本研究在借鑒媒介可供性理論框架基礎之上,依據有聲讀物上、中、下游產業鏈的組建關系與分布規律,從內容、平臺、用戶三個方面分析媒介可供性視角下有聲讀物生產傳播的實踐邏輯。此分析過程亦可看作西方引進理論媒介可供性在中國互聯網情境下的實踐探索和本土適應。

1. 內容

(1)生產可供性:內容資源的開發。生產可供性解釋的是生產者組織、利用、協調各方面資源開展內容生產行動的能力。作為傳統出版內容與數字媒介技術相融合的產物,優質內容資源的創作與供給是有聲讀物生產與傳播的基礎。從生產流程看,內容版權方是有聲資源生產與開發的邏輯起點。內容版權方通過以下兩種方式進入有聲產業鏈,完成有聲讀物內容資源的供給。一是內容版權方以出售或分銷的方式將作品授權給有聲讀物制作方,由制作方負責有聲讀物產品的開發與制作,這是一種較為傳統、常規的運作模式。二是內容版權方自建有聲平臺,自主把控有聲資源的生產、制作、分發渠道。目前,上海譯文出版社(譯文有聲)、中信出版集團(中信書院)、磨鐵圖書(磨鐵數盟)、閱文集團(閱文聽書)等知名出版機構憑借內容資源優勢已獨立建立起有聲品牌。在有聲讀物生產鏈中,兩種生產開發方式各具優勢、互補共生,有效增強了有聲讀物內容資源聚攏、資源開發與利用的效度與水平。從生產模式看,微粒化社會的來臨使得個體化能量被全面激活,產消合一成為有聲讀物產業發展的新趨勢。[5]互聯網平臺所創造的全新生產與消費環境大幅降低了從事內容生產與傳播的組織成本與準入門檻,賦予用戶參與知識開發、編審、審閱、關聯、搬運乃至直接創造生產[6]充分的自主性與自由度。越來越多的用戶不再滿足于被動消費有聲讀物, 轉而成為有聲內容資源的生產者與創作者,憑借自身的知識積累編寫、錄制、出版有聲讀物產品,構建起“UGC+PGC+OGC”的有聲讀物共建機制,極大地增強了有聲讀物生產供給的開放性與豐富性。

(2)價值可供性:知識傳播的普適性。價值可供性是對產品功能與價值的描述,是生產者進行內容生產與開發的目的與意義。聲音作為一種古老的媒介交流方式,自人類社會誕生之日起,就承擔著傳播知識、傳承文化的功能與使命。數字技術時代,有聲讀物通過將人類知識與智慧云端化、數字化的方式,使得一度束之高閣的古籍經典成為“飛入尋常百姓家”的音頻媒介產品,帶來價值可供性的延伸與拓展。過去,由于文字書寫能力普及率低下,閱讀曾被視為一種精英階層文化。今天,任何一個具備聽覺能力的人,都可輕松獲取適合自己的有聲讀物內容產品,在聲音所構造的意象世界中盡情享受閱讀帶來的極致樂趣,滿足自身碎片化時間的閱讀需求。以聲傳學,通過聲音傳承人類文明智慧,通過聲音喚醒全民文化自覺,通過聲音鑄就民族文化自信,推動全社會形成愛讀書、讀好書、善讀書的文明新風尚,正是有聲讀物生產與傳播的目的與意義。

2. 平臺

(1)移動可供性:個性化場景的塑造。移動可供性強調的是智能化浪潮下生產與消費空間的場景化轉向。隨著社交媒體、大數據、移動設備、定位系統、傳感器所構建的移動化場景日漸深入,傳統廣播所提供的無差異空間服務逐步讓位于基于定位、場景、需求的個性化空間服務。在此背景下,移動可供性成為有聲讀物生產消費空間塑造的關鍵。智能手機、電腦的普及以及車載FM、智能音箱的廣泛應用為有聲讀物場景創造與場景鏈接提供了完美入口與價值落點。從產品特性看,作為一種移動化閱讀方式,陪伴性是有聲讀物區別于其他類型媒介產品的重要特質,也是有聲讀物個性化移動場景構建的關鍵要素。借助智能終端設備,人們可以做到隨時連接、隨地在線。從通勤到做家務,從運動健身到深夜睡前,有聲讀物滲透拼貼起了碎片化的活動場景。[7]在移動互聯網與日常生活的交互中,用戶從固定化的閱讀時空情景中解放出來,在數字化閱讀空間中自由徜徉。

(2)社交可供性:關系網絡的連接。社交可供性強調的是平臺連接用戶、構建用戶關系網絡等方面的能力。在有聲讀物平臺,社交可供性表現為以即時性的聲音為紐帶,通過分享或交流的方式構建起網絡連接與聽覺互動。一方面,喜馬拉雅、蜻蜓FM等有聲讀物平臺均設置有關注、評論等功能,用戶可通過“關注—進入社群”的路徑與生產者建立起緊密的關系連接。同時,生產者也可根據用戶的點贊、評論以及社群中的意見反饋清晰地了解用戶的興趣偏好,及時調整生產傳播策略,增強用戶的認同感與滿意度。另一方面,有聲讀物平臺的社交功能也為用戶連接提供了可能。在有聲讀物平臺,用戶可通過分享、交流等互動方式建立起共同的圈層文化與社群關系。比如,荔枝平臺以“聲音+社交”為開發模式,建立了聲音廣場、聲音打卡等活動板塊,進入平臺的用戶可以在聽覺空間的創作與分享中進行自我呈現與社交互動。用戶與用戶之間以聲音為媒介,在數字化空間中共同聆聽、感受聲音所帶來的美好體驗,在聲音的溝通與分享中建立起關聯與互動。

3. 用戶

(1)感知可供性:聽覺空間的回歸。感知可供性是用戶在接觸、使用某一產品過程中通過視覺、聽覺、嗅覺等方式所感知的特性。在寫作被發明之前,人類一直生活在聲音空間中,充滿原始的直覺和恐懼,演說成為“這片沼澤中的社會圖紙”。聲音作為一種直接性媒介工具塑造了公眾的認知圖式與心理結構,人們以聽覺為感知方式,從聲音中獲取信息,從聲音中獲得力量。隨后,文字的出現特別是15世紀古登堡印刷術的發明使得人類從聽覺空間轉向了視覺空間,結構化的文字符號建立起以視覺為主的感知方式和閱讀體驗。21世紀,電子信息時代是“聽覺空間的回歸”。沃爾夫岡·韋爾施在《重構美學》中表示:“我們迄今為止的被視覺所主導的文化,正在轉化為聽覺文化。這是我們所期待的,也是勢在必行的。”[8]在數字媒體技術的加持下,有聲讀物作為一種現代化閱讀方式異軍突起。流動的聲音符碼通過數字信號與聽眾產生聯結與互動,高低起伏、起承轉合,聲音符號的變化與跳轉牽動著聽眾的感知與心緒,帶來聽覺文化的回歸。與文字相比,聲音更像是一種在場化的媒介工具,傳輸及時、表意直觀,直接訴諸情感的口語表達更能擊中心扉,引發聽眾情感共鳴。此外,從受眾感官體驗角度看,人類更傾向于是“偏重耳朵的人”,耳朵的感知敏銳性要遠遠高于眼睛,且聲音比書寫更具有喚起個性和情感的功能。[9]因此,就某種程度而言,有聲讀物所引發的感知可供性遠高于傳統印刷出版閱讀。

(2)情感可供性:情感體驗的滿足。情感可供性描述的是用戶基于產品使用體驗所產生的情感反應。“人類的獨特特征之一就是在形成社會紐帶和建構復雜社會結構時對情感的依賴。”[10]情感是有聲讀物生產與傳播的重要元素。在沉浸式的聽覺空間中,數字技術的嵌入使得聲音得以穿越時間和空間的區隔喚醒人們內心深處的情感記憶,進而使原子化的獨立個體聯結為情感共同體,由此構建起有聲讀物情感可供性的行為框架。具體而言,一方面,用戶投身于有聲讀物所構建的聽覺空間,通過聽覺審美與情感意義的交互形成情感認知,完成情感的具身性體驗;另一方面,基于聲音所帶來的同一情感體驗將人們聚合為具有共同關切的情感公眾,人們分享共同的情緒、情感以獲得情感滿足與精神共鳴。有研究表明,對于用戶來說,“聽”是一種情感伴隨過程,目的是獲得精神滿足、情感共鳴及心理認同。[11]有聲讀物之所以受到越來越多聽眾的關注與喜愛,正是由于其聲音語言獨特的藝術張力與藝術感染力,“我們能夠捕捉到它們,在內心引起波動”,[12]在聲音符號與媒介技術的交融中獲得審美體驗。

二、有聲讀物出版創新的實踐路向

智媒時代,有聲讀物出版創新的過程也是媒介可供性不斷提升的過程。有聲讀物產業良性健康發展需要遵循出版市場的基本規律,不斷增強有聲資源的可供性與服務能力,滿足人民高品質的閱讀期待。

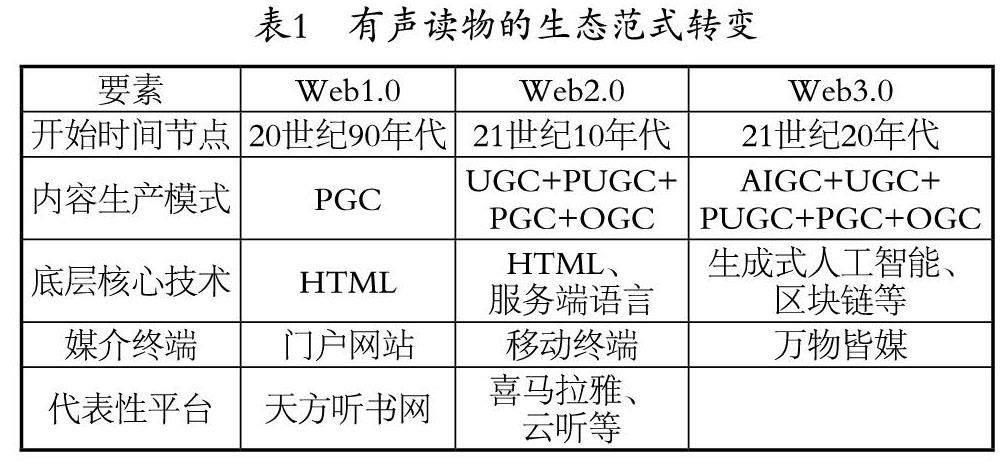

1. Web3.0+AIGC引領內容生態范式革命,完成“重返伊甸園”的自我進化

縱觀有聲讀物的發展歷程,新型媒介技術總是不斷以新的連接方式、價值尺度構造著新的出版業態,實現有聲讀物內容生態范式的調適與革新。Web1.0時代,有聲讀物的生產與傳播由專業生產機構(PGC)掌控和把握,以天方聽書網為代表的門戶網站是最具影響力的有聲媒介形態,而“沉默的大眾”則是“所聽即所得”,單向度、被動地消費有聲產品。Web2.0時代,移動互聯網和智能手機的加速普及促使有聲讀物內容生產與傳播的權利開始向用戶讓渡,UGC、PGC、PUGC等多種生產模式共生共存,構筑起去中心化、開放互聯的內容生態體系。如今,伴隨著以ChatGPT為代表的生成式人工智能(AIGC)不斷取得突破與創新,Web3.0時代悄然而至,這意味著傳統的有聲內容生態范式已不足以支撐新一代互聯網浪潮下有聲讀物的產業升級與版圖擴張(見表1)。

有學者表示,生成式人工智能作為下一代互聯網的連接中樞,將演進為構造未來數字文明社會的操作系統。[13]于有聲讀物而言,面對新一輪科技革命和產業數字化轉型的變革機遇,亟須借助生成式人工智能實現內容生態可供性的加速迭代與高效增強。其一,在內容創作方面,通過生成式對抗網絡(GAN)、自然語言處理(NLP)等多項技術,AIGC可獨立完成有聲讀物內容的生產與創作,將原本生產環節中所必需的寫、編、排、播等復雜程序直接化繁為簡,形成“文本生成—語言合成”兩步式的自動化生產體系。在新的內容生態范式下,人工智能將成為“人力、人智、人聲”的延伸與拓展,打破過往由人類所主導的生產模式與運作邏輯,賦予有聲讀物內容供給鏈新的價值尺度與內生動力。其二,在語音呈現方面,通過深度學習技術和語音識別算法,AIGC能夠精準識別并生動模擬人類語言與音色的多維表達,協助有聲讀物生成多語種、多風格、多情感的語音配置體系。目前,喜馬拉雅自研的語言合成技術已經實現了“單田芳聲音的重現”,AI寫作助手“彩云小夢”可以完成網絡文學的創意生產與智能寫作,AI“孫燕姿”的火爆更是充分展現了智能聲音景觀的可供、可塑、可及。實際上,生成式人工智能的出現與應用不僅代表著人類對未來媒體時代的技術想象以及對無邊世界的探索,更是人類利用數字化手段對社會發展規律與生產力演進開展的能動性實踐探索與革命性自我進化,保羅·萊文森將這種媒介技術的進化過程稱為“重返伊甸園”的人性化趨勢。[14]作為強大的內容生產力工具,AIGC的介入將有力地激發人類的智慧潛能與想象邊界,協助人類在新時代、新智能、新趨勢下不斷完成有聲讀物內容生態的進化與拓展。

2. 構建情感性移動閱讀場景,賦予受眾聲情交互的極致心流體驗

移動互聯網時代,場景的價值逐漸凸顯。羅伯特·斯考伯和謝爾·伊斯雷爾在《即將到來的場景時代:大數據、移動設備、社交媒體、傳感器、定位系統如何改變商業和生活》中預言:“未來的25年,互聯網將進入一個全新的時代——場景時代。”[15]“場景是繼內容、形式、社交之后媒體的另一核心要素。”[16]其通過連接人與物、供給與需求、用戶與產品等關鍵要素,促使信息、關系、服務等媒介資源得以在數字化生存空間充分流通與整合。可以預見,隨著深度媒介化進程的加快,未來對場景特別是受眾閱讀場景的開發[17]將成為包括有聲讀物平臺在內的各大數字出版機構創新升級的必然選擇。

如今,移動音頻獨特的伴隨性特征已然放大了受眾對于個性化信息需求的深度與廣度。不過,除了通勤、睡前、運動、做家務等行為性移動閱讀場景的洞察與滿足,情感性移動場景的識別與激活也必不可少。有學者表示,“情感是一種建構性因素,體現為情感如何來約束時間、空間,包容整合在場和不在場”。[18]這一分析暗含了未來媒體時代場景建構的基本邏輯,即以受眾情感向量為關鍵樞紐聯結起分散的時間與空間結構,塑造起個體具身或延展的獨特式認知與情感體驗。情之所趨,無遠弗屆。在這一邏輯下,為發揮移動可供性的最大效用,有聲讀物移動閱讀場景構建必須有情感向量的附著和供給。一方面,在場景開發環節,有聲讀物平臺可借助大數據技術充分挖掘受眾多樣化的精神需求與情感期待,將諸如喜、怒、哀、樂、驚、恐、思、憂等多元情感向量嵌入有聲讀物場景分類體系,打造情感性移動閱讀場景供給模式;另一方面,在場景推送環節,伴隨著萬物互聯時代的到來,無論是眼鏡、手表、耳機等智能穿戴設備,還是電視、冰箱、洗衣機、燈具等智能家居設備,都將成為定位、捕獲、識別用戶所在時空環境與情感氛圍的智能通道,協助有聲讀物平臺因時因地為受眾推送合乎情感、貼合心意的內容資源,全方位提升情感性移動閱讀場景的觸達精度與觸達效率。

3. 增進社群成員身份認同,編織共同體聯結的強關系網

聲音與社交的結合不僅擴大了人們的社交半徑與社群關系,而且還使碎片化、私人化的閱讀行為演化為一種全民參與、知識共享、情感互動的開放式共享意義空間,從而促使知識、信息、信念、關系、情感等多重要素超越時間、地理及階層的區隔,在數字化空間充分流動。不過,從群體關系結構看,與依托血緣、業緣、地緣所建立起的社會共同體相比,有聲讀物平臺所形成的社群共同體關系網絡結構相對松散。加之平臺社群數量的龐雜、群體邊界的模糊、社群運營手段的低效,極易造成平臺內部社群關系的割裂,影響有聲讀物產業的有序發展。

對于社群關系而言,強烈的群體認同會引發個體對群體更積極的印象,影響個體對群體成員團結性與凝聚力的感知。[19]對此,有聲讀物平臺應建立起一套能夠增進組織凝聚力并促進群體成員身份認同的社群運營機制,以實現平臺社交可供的整體加強。其一,樹立共同的群體價值觀。任何群體或組織都有自身的價值準則,這是共同體存在的前提,也是社群成員身份區分和行為參照的依據。有了態度與主張明確、清晰,且符合大多數成員共同利益的群體價值觀,才能獲得內部成員的認同,進而吸引源源不斷的新生力量加入有聲讀物社群,拓展有聲讀物生存空間。其二,強化社群鏈接力,打造具有活力的社交關系網絡。

4. 身體全感官要素激活,實現用戶感知價值的整體性回歸

在有聲讀物所塑造的數字化閱讀體驗中,用戶基于聲音媒介所產生的聽覺感知結構及情感意義交互都是以身體為中心的具身化實踐。身體是環境的介入者和塑造者,是勾連環境、媒介與技術、文化和社會的主體和中介。[20]彼得斯認為,人類最根本的基礎設施型媒介便是身體。[21]為提升感知可供性,有聲讀物未來發展的著力點在于以更加全面、整合的方式拓展人類身體的自由度。

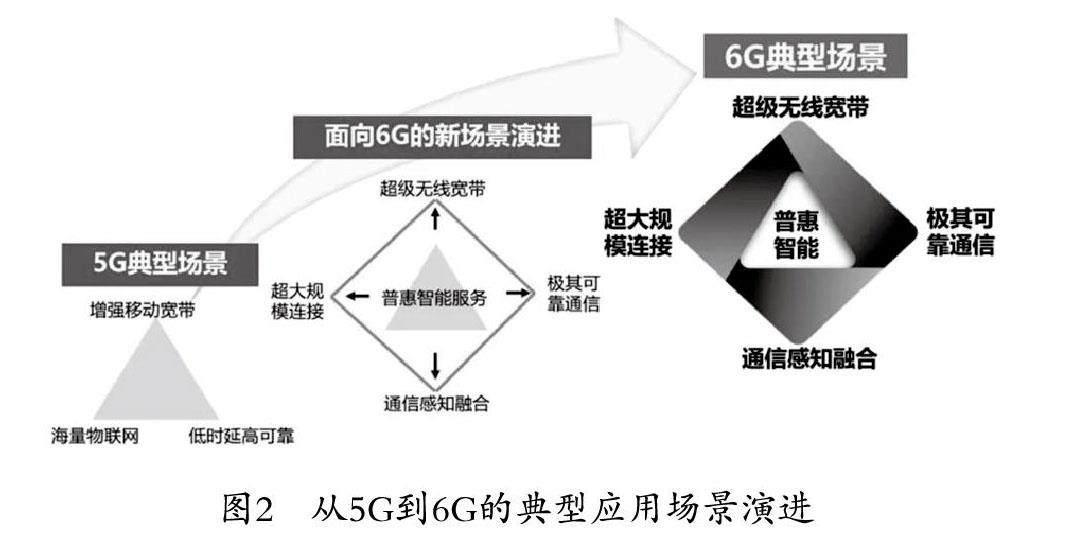

具體來說,于人類而言,健全的身體感官系統應是集聽覺、視覺、味覺、嗅覺、觸覺于一體的綜合發展,而傳統的有聲閱讀總是偏向于聽覺這一身體感官模擬,整體感官功能的分裂使得個體很難在閱讀世界中獲得全感官貫通的全息化閱讀體驗。2022年,中國信通院IMT-2030(6G)推進組發布的《6G典型場景和關鍵能力》白皮書,在5G三大應用場景基礎之上,進一步構建出了面向6G時代的五大典型場景(見圖2)。其中,通信感知融合(即無限通信與無限感知的協同與融合)作為關鍵應用服務,能夠實現人類感官、情感甚至思想意識等層面的延展與增強,開創一個感知萬物、智能互聯的全新互聯網空間形態。如今,日本移動通信運營商NTT DoCoMo已開發出“人類增強平臺”,目的是利用6G網絡、VR/AR/MR等進一步增強、拓展人類身體的知覺體驗,實現五感(即聽覺、視覺、味覺、嗅覺、觸覺)共享、遠程情感傳遞。可以預見,在不遠的未來,伴隨著6G網絡通信感知一體化能力的不斷演進,以及腦機接口、物聯網等數字技術的多元協同創新,有聲閱讀受眾的身體將不再是一種割裂、單一的靜態感知狀態,而是一種更具自由度、更有沉浸感、更高靈活性的超現實感知境界。基于新的數字連接與感官沉浸,受眾神經中樞系統被全方位調動,在全感官要素的激活中實現感知價值的整體性回歸。

結語

“媒介決定了我們的境遇。”[22]媒介技術的發展推動人類社會生產方式與交往方式發生變革,人類社會關系經歷了部落化(口語傳播時代)—脫部落化(文字傳播時代)—再部落化(電子傳播時代)過程。《出版業“十四五”時期發展規劃》提出了實施數字化戰略,推進出版產業數字化和數字產業化的目標任務。有聲讀物作為電子信息時代的產物,在聽覺文化快速回歸的當下,迫切需要適應新一輪科技革命和產業變革的時代要求,不斷增強數字服務供給能力與數字精品內容建設水平,促進數字出版產業高質量發展,為提升國家文化軟實力和建設書香中國貢獻有聲力量。

參考文獻:

[1] 第二十次全國國民閱讀調查結果發布 2022年成年國民綜合閱讀率持續穩定增長[EB/OL].[2023-04-23].https://cnews.chinadaily.com.cn/a/202304/23/WS6444a6f4a3105379893711e0.html.

[2] 季凌霄. 從“聲景”思考傳播:聲音、空間與聽覺感官文化[J].國際新聞界,2019(3):24-41.

[3] Gibson James. The ecological approach to visual perception: classic edition[M]. New York: Psychology Press, 1986: 121.

[4] 潘忠黨,劉于思. 以何為“新”?“新媒體”話語中的權力陷阱與研究者的理論自省——潘忠黨教授訪談錄[J]. 新聞與傳播評論,2017(1):2-19.

[5] 金雪濤,劉怡君. 平臺經濟學視角下我國網絡有聲讀物的商業模式演進及展望[J]. 編輯之友,2022(1):12.

[6] 王軍. 媒介可供性視角下出版知識服務產品的設計邏輯及其應用策略[J]. 出版發行研究,2020(10):58.

[7] 李雨軒,趙志安. 用戶消費視域下的耳朵經濟市場現狀及前景研究[J]. 編輯之友,2021(8):25.

[8] 沃爾夫岡·韋爾施. 重構美學[M]. 陸揚,張巖冰,譯. 上海:上海譯文出版社,2002:209.

[9] 吳瑤. 具身性、物質性與互動性:有聲閱讀可供性實踐的三重面向[J]. 編輯之友,2022(3):19.

[10] 喬納森·特納,簡·斯戴茲. 情感社會學[M]. 孫俊才,文軍,譯. 上海:上海人民出版社,2007:1.

[11] 童云,周榮庭. 論有聲讀物的用戶需求及其超媒介生產策略[J]. 現代傳播,2018(5):106.

[12] Serban Andrei, Blumenthal Eileen. The Life in a Sound[J]. The Drama Review: TDR, 1976(4): 25-26.

[13] 喻國明,蘇健威. 生成式人工智能浪潮下的傳播革命與媒介生態——從ChatGPT到全面智能化時代的未來[J]. 新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2023(5):87-88.

[14] 保羅·萊文森. 人類歷程回放:媒介進化論[M]. 鄔建中,譯. 重慶:西南師范大學出版社,2017:5.

[15] 羅伯特·斯考伯,謝爾·伊斯雷爾. 即將到來的場景時代:大數據、移動設備、社交媒體、傳感器、定位系統如何改變商業和生活[M]. 趙乾坤,周寶曜,譯. 北京:北京聯合出版公司,2014:1.

[16] 彭蘭. 場景:移動時代媒體的新要素[J]. 新聞記者,2015(3):21.

[17] 郝紅霞,嚴三九. 智能傳播時代全媒體出版路徑探析——基于場景的視角[J]. 編輯之友,2022(6):13.

[18] 潘澤泉. 理論范式和現代性議題:一個情感社會學的分析框架[J]. 湖南師范大學社會科學學報,2005(4):55.

[19] 殷融,張菲菲. 群體認同在集群行為中的作用機制[J]. 心理科學進展,2015(9):1639.

[20] 劉婷,張卓. 身體—媒介/技術:麥克盧漢思想被忽視的維度[J].新聞與傳播研究,2018(5):46-68,126-127.

[21] 約翰·杜海姆·彼得斯. 奇云:媒介即存有[M]. 鄧建國,譯. 上海:復旦大學出版社,2020:290.

[22] 弗里德里希·基特勒. 留聲機 電影 打字機[M]. 邢春麗,譯. 上海:復旦大學出版社,2017:1.

The Practical Logic and Innovative Direction of Audiobooks: From the Perspective of Media Availability

WEI Ding1, WANG Yu2(1.School of Cultural Industries Management, Communication University of China, Beijing, 100024, China; 2.The National Centre for Communication Innovation Studies, Communication University of China, Beijing, 100024, China)

Abstract: Taking the media availability as the theoretical path, this study analyzes the practical logic of the production and dissemination about audiobooks from six aspects respectively: production availability, value availability, mobile availability, social availability, perceptual availability, and emotional availability. This analysis process is the practical exploration and local adaptation of the western introduction theory—media availability in the context of China's Internet. In order to comprehensively enhance the availability and service capabilities of audiobooks, this study further outlines a new landscape of audiobook publishing innovation from the following dimensions: innovating the content ecological paradigm, constructing emotional mobile reading scenes, strengthening community member identity, and activating the full sensory elements of the body.

Key words: audiobook; media availability; auditory culture; publishing innovation