大數據背景下城市地理學課程互動式教學改革探索

余卓芮 劉鈺 沈國強 靳滿

摘? 要:以教師單方面講授為主的教學模式,導致師生缺乏交流、學生學習被動、課堂氣氛沉悶等問題出現。為提升教學效果,該文對大數據背景下城市地理學課程的互動式教學改革進行研究。在互動式教學中,由教師先行設定教學內容的場景,再由學生進行自主探索,通過探索過程中師生的密切互動來引導學生完成教學內容的學習。以廣東省土地城市化為教學案例,提出面向分析方法、變量關系、空間分異的多種互動模式。教學實踐表明,互動式教學提升學生的主體地位、激發學生的學習積極性,使其對授課內容的理解更為深入,從而有效地提高教學質量。

關鍵詞:大數據;互動式教學;城市地理學;教學改革;廣東省

中圖分類號:G642? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)14-0148-04

Abstract: The unilateral teaching mode dominated by teachers has led to problems such as lack of communication between teachers and students, passive learning among students, and dull classroom atmosphere. To improve teaching effectiveness, this article explored the interactive teaching reform of Urban Geography. In interactive teaching, the teacher sets the scene for the teaching content first, and then students explore independently. Through close interaction between teachers and students during the exploration process, students are guided to complete the learning of the teaching content. Taking the land urbanization of Guangdong province as a teaching case in the era of big data, multiple interactive approaches based on analysis methods, variable relationships, and spatial heterogeneities were proposed. Teaching practice has shown that interactive teaching enhances students' active role position, stimulates their learning enthusiasm, and deepens their understanding of teaching content, thereby effectively improving teaching quality.

Keywords: big data; interactive teaching; urban geography; teaching reform; Guangdong province

城市地理學是城鄉規劃專業的核心課程之一,其中既包括理論性較強的城市發展規律,也有面向應用的城市政策分析,而且課程內容更新快、知識體系復雜,因此講授難度較大。而在現有的教學實踐中,大多采用教師單方面講授的教學模式,使得城市地理學教學難以達到理想的效果,出現了一系列問題。從教師的角度來看,由于缺乏與學生的溝通、也很少得到學生的反饋,導致授課內容和教學方法的設計存在盲目性。從學生的角度看,只是被動地接受講解,缺乏主動探索的環節,導致其對教學內容缺乏興趣、學習積極性不足。綜合來看,以教師單方面講授為主的教學模式,由于缺乏教師和學生之間的有效互動,導致課堂氣氛沉悶、教學效果差,亟需引入新的模式來提升教學質量。

互動式教學是一種以學生為主體,使其在教師引導下自主學習,以師生之間密切交流和溝通為主要形式的新型教學模式[1-2]。在互動式教學中,教師主要承擔激發學習動力和輔助探索過程的角色;在確定合理的教學目標、設定學生自主探索場景的基礎上,通過實例分析和政策討論等多種形式引導學生實現自主學習。在教師降低自身存在感的同時,學生逐步走上前臺,在收集資料、案例分析、分享成果等方面擔當主角,從消極被動轉為積極主動地學習[3]。此外,互動式教學還有助于打破師生地位不對等的傳統教學方式,營造平等溝通、互相尊重的師生關系,為學生創新意識的培養提供良好的氛圍[4]。可見,將互動式教學模式引入教學,加強師生交流,提高學生在課堂中的主體地位,激發其學習積極性,是解決城市地理學教學中“教”與“學”分隔問題的重要途徑。

伴隨互聯網、物聯網、衛星遙感技術的加速進步,大數據時代已經到來。大數據由于其規模龐大、來源多樣、更新速度快等特征而備受關注[5],也為推行互動式教學提供了契機。在大數據的收集整合、模型構建、案例分析等環節都需要教師和學生之間進行密切的溝通,從而為互動式教學的開展提供了充足的空間。依托大數據,已有教師在人力資源等本科專業進行了互動式教學的研究[6],但是對城市地理學的互動式教學研究還很鮮見。本文擬依托遙感大數據,以廣東省土地城市化為案例,對城市地理學的互動式教學改革進行探索。

一? 大數據背景下互動式教學的主要模式

如前所述,在互動式教學中由教師先行設定教學內容的場景,再由學生進行自主探索,通過探索過程中師生的密切互動來輔助和引導學生完成教學內容的學習。在互動過程中,既能提高學生對教學內容的興趣和學習的積極性,也能推動學生對理論知識的掌握和動手能力的提高,還可使其深化對授課內容的理解。大數據具有數據量大、來源多樣、屬性豐富的特征。依托大數據,教師能夠設定多種模式的教學場景來引導學生進行自主學習,其中具有代表性的互動模式包括如下幾種。

(一)? 面向分析方法的互動

相對于傳統數據,大數據在規模上要大得多,很難通過簡單地羅列或個體分析來描述其特征。因此學界主要采用能夠刻畫大量數據整體特征的統計學方法來進行分析。統計學方法一般分為描述性統計和推斷性統計兩個類別[1]。其中,描述性統計采用最小值、均值、中位數和最大值等代表性的統計量來揭示數據的整體特征;推斷性統計基于概率論來對數據特征進行判斷,例如,兩組數據是否存在顯著差異。可見,在大數據分析中,有多種統計量和統計方法可供選擇。在學生自主探索的過程中,教師可以通過與學生的溝通來輔助學生選用適合的分析方法,從而實現互動式教學。

(二)? 面向變量關系的互動

大數據來源眾多,物聯網、衛星遙感、智慧城市運營都能生成海量數據。由于來源多樣,大數據中往往包含了眾多變量。對這些變量之間關系的分析,成為大數據分析的重要內容。其中,最為常見的方法是相關性分析,代表性指標為皮爾遜相關系數。除了定量測度變量間相關程度的皮爾遜相關系數,還有以可視化形式展現變量間關系的散點圖。通過散點圖,可以直觀地識別變量之間是正相關還是負相關、評估相關程度的高低,以及辨識變量之間是線性還是非線性關聯。可見,在大數據分析中,有多種方式進行變量間關系的探索。在學生自主探索的過程中,教師可以通過與學生的交流來引導學生選用合適方式來揭示眾多變量之間的關聯特征,從而實現互動式教學。

(三)? 面向空間分異的互動

由于規模大、來源多,大數據具有屬性豐富的特征,從而能夠在更精細的粒度上展開分析。以人口數據為例,相對于單薄的人口總量數據,結合性別、年齡、戶籍等屬性信息,可以揭示不同人群的分異特征,從而獲得更為精細的分析結果。空間分異是城市地理學的核心內容,是指在不同的空間區位上,分析對象的特征和演化規律都存在明顯差異。例如,鄉村與城市在人口規模、產業結構等方面都存在明顯差異。隨著測繪和遙感技術的發展,大數據承載了豐富的空間屬性信息,從而能夠支持高精度的空間分異分析。在學生自主學習過程中,教師可以指導學生對比不同地域城市的特征和發展規律以揭示其空間分異格局,從而實現互動式教學。

二? 依托大數據的互動式教學案例

依托大數據,分別以分析方法、變量關系、空間分異為中心,可采用不同模式開展城市地理學的互動式教學。現以廣東省土地城市化的機制分析為案例,對上述三種代表性的互動模式進行介紹。由于統計年鑒中沒有提供縣級尺度的廣東省城市用地數據,我們基于遙感大數據提取了城市用地范圍[7-8],計算了廣東省124個縣級行政單元(包括縣、縣級市及市轄區)的土地城市化率[9],并在此基礎上開展了互動式教學的探索。

(一)? 面向分析方法的互動式教學案例

在我國現行的土地管理制度下,城市用地指標是按照行政層級分配的,因此城市的行政等級越高,其用地規模也相應越大[10]。為講授行政層級對土地城市化的影響,首先由教師設定教學場景:將廣東省124個縣級行政單元分為2組,其中市轄區67個、縣和縣級市57個,通過2個分組土地城市化率的對比來揭示行政層級對城市用地開發水平的影響。其次,以分析方法為抓手,由學生對土地城市化數據開展自主探索分析,教師以互動交流的形式對學生的自主探索進行引導。

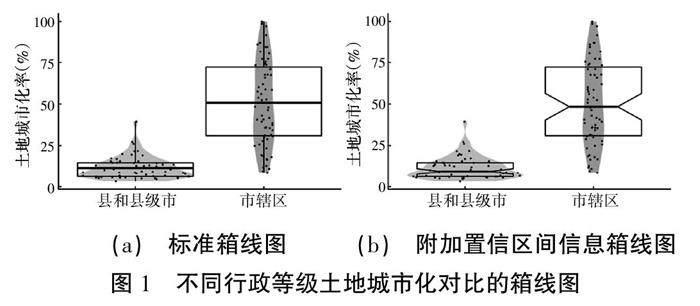

在準備階段,由教師介紹各類分析方法的特點,再由學生選用分析方法并確定其應用順序。在本案例中,學生決定先使用直觀的描述性統計,再使用抽象的推斷性統計。首先,學生獲得描述性統計結果后,通過與教師溝通來對結果進行解讀。圖1(a)的箱線圖在數據分布點位的背景上標識了兩個行政層級城市的土地城市化率的平均值、最大(小)值等信息。圖1(a)中顯示,市轄區的土地城市化率的平均值為50.8%,遠高于縣和縣級市的11.6%;從最大值來看,市轄區為99.9%,比縣和縣級市的最大值39.4%高出了60.5%;從最小值來看,市轄區、縣和縣級市分別為8.52%和3.33%,兩者僅相差5.19%。基于上述結果,學生發現在土地城市化率上市轄區明顯高于縣和縣級市,而且頭部城市的差異尤為凸顯。其次,對推斷性統計進行分析,先由教師介紹計算方法,再由學生完成計算和結果解讀。圖1(b)的箱線圖在標識中位數之外,還以豁口的形式標識了中位數的95%置信區間。由圖1所示,市轄區、縣和縣級市土地城市化率中位數的95%置信區間分別為40.47%~56.41%和7.55%~11.11%,兩者置信區間之間存在較大間隔,說明兩個分組中位數相等的概率極低。學生據此判斷,市轄區、縣和縣級市的土地城市化率之間在統計學意義上存在顯著差異。

可見,在面向分析方法的互動教學中,由教師輔助學生進行分析方法的選擇和分析結果的解讀,學生在自主探索中揭示了市轄區、縣和縣級市在土地城市化上的顯著差異,以及兩者的差異突出體現在頭部城市。相對于教師單方面灌輸行政層級對城市土地開發的影響機制,互動式教學可使學生更為具體地理解不同行政層級城市之間在土地城市化上的巨大差異及其細節特征,從而深化了學生對授課內容的理解。

(二)? 面向變量關系的互動式教學案例

在計劃經濟時期,發展要素都由政府調配,導致其不能自由流動。隨著市場化改革的推進,發展要素才得以自由流動,并在聚集效應的推動下,開始向城市集中,從而極大地推動了城市發展及用地的擴張[11]。為系統講授市場化要素對土地城市化的影響,首先由教師設定教學場景:從多種來源收集廣東省各類市場化要素的數據,并與各行政單元的土地城市化率進行關聯分析。其次,以變量間關系為核心,由學生對土地城市化率和各個要素之間的關系開展自主探索分析,教師通過與學生互動在變量選擇及結果解釋上進行輔助。

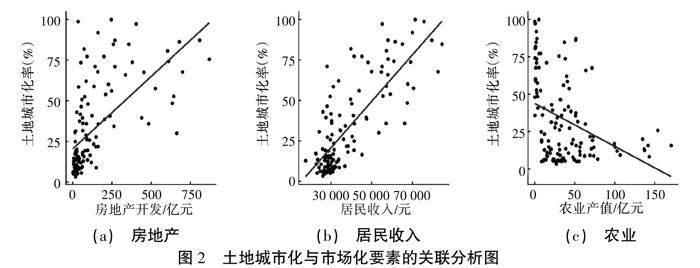

在教學中,首先由教師介紹變量關聯分析的主要方法,并由學生自主選擇變量進行探索分析。以房地產開發和居民收入為例,學生可采用皮爾遜系數和散點圖分析兩者與土地城市化率的關聯。結果表明居民收入的相關系數0.79高于房地產開發的0.62,而且圖2(a)、2(b)顯示居民收入與土地城市化率的聯系也更為緊密。可見,相對于房地產開發,居民收入的提高會更有力地推動城市用地擴張。其次,教師還可以通過互動來引導學生作更深入的分析。例如,在教師的建議下,學生嘗試分析土地城市化率和農業產值之間的關系。兩者的皮爾遜相關系數僅為-0.38,而且圖2(c)也顯示兩者的關聯度較低。經由與教師討論后,學生推斷這是由于農產品具有流動性,本地農產品可能主要銷往其他城市而不在本地消費,所以農業產值和本地城市發展之間的關聯較低。

可見,在面向變量關系的互動教學中,由教師講解變量關系的分析方法并為變量選擇提供建議,學生通過自主學習識別了推動城市土地開發的市場化要素,并對其推動效應進行比較。相對于教師機械地講授市場化對土地城市化的影響,互動式教學使學生認識到,并不是所有的市場化要素都可推動城市土地開發,而且各要素對城市用地的影響程度也存在差異,從而使學生更為全面地掌握授課知識點。

(三)? 面向空間分異的互動式教學案例

改革開放以來,隨著我國逐步融入全球化,與海外地區在人員、資金、商品上的密集交流深刻地影響了土地城市化進程[11]。例如,很多地區依托外資建立了大量開發區,極大地推動了城市用地的擴張。為講授全球化對土地城市化的影響,首先,由教師設定教學場景,以城市到海岸線的距離為代理變量,分析全球化對廣東省土地城市化的影響。其次,以空間分異為中心,由學生對土地城市化率和城市到海岸線的距離展開自主探索分析,并通過與教師的互動來深入分析兩者關系的空間分異特征。

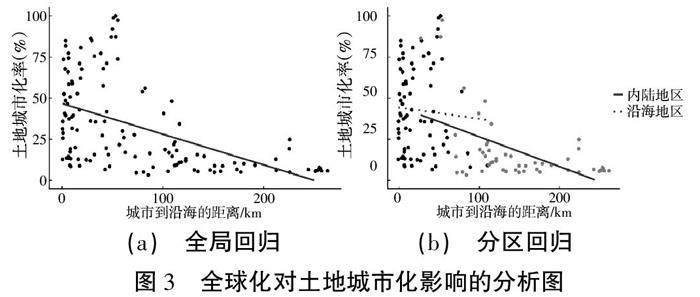

在教學中,首先由教師講解回歸分析的基本原理,并由學生探索城市到海岸線的距離對土地城市化率的影響。如圖3(a)所示,回歸擬合曲線顯示城市到海岸線的距離的回歸系數為負值,即隨著到沿海距離的增長,全球化的滲透逐步減弱,城市土地開發強度逐步降低。其次,在教師的引導下,由學生探索上述趨勢在不同地域的差異。例如,可嘗試將廣東省分為沿海地級市和內陸地級市兩個地區,并分別進行分析。從土地城市化率來看,沿海地區城市的均值為42.6%,遠高于內陸地區的18.2%。從圖3(b)回歸擬合曲線來看,隨著到沿海距離的增加,沿海地區的土地城市化率下降趨勢要緩慢得多。通過查閱參考文獻,學生總結認為全球化對廣東省城市土地開發具有深刻的影響,而且存在明顯空間分異。由于沿海地區的交通條件較好,可以減緩空間距離增加的影響,從而使得全球化影響在距離的衰減程度上,沿海地區要低于內陸地區。

可見,在面向空間分異的互動式教學中,由教師講授回歸分析的原理并為如何劃定空間分區提供參考意見,學生通過自主學習來探索全球化對城市用地的影響機制,并對影響機制的空間分異特征進行揭示。相對于教師單方面強調全球化對土地城市化的重要影響,互動式教學可使學生自主發現土地城市化率從沿海到內陸的明顯降低趨勢,以及不同地域在降低趨勢上的差異,從而使學生對相關知識點的理解更為深入。

三? 結束語

傳統的教師單方面講授的教學模式,由于缺乏師生之間的溝通交流,導致學生學習積極性差、課堂氣氛沉悶,成為制約城市地理學教學效果提升的突出問題。如何強化師生之間的有效互動,成為城市地理學教學改革的重要方向。互動式教學是近年來新興的教學模式,在此模式下由教師先行設定教學內容的場景,再由學生進行自主探索,通過探索過程中師生的密切互動來引導學生完成教學內容的學習[3]。此外,大數據時代的到來,也為基于師生互動的學生主動探索提供了充足的空間:大數據的數據規模大,可采用多種方法展開分析;大數據中的變量眾多,有大量的變量關系可供探索;大數據包含豐富的空間信息,可以支持空間分異分析。本文以廣東省土地城市化為案例,依托遙感大數據進行了互動式教學實踐,探索了面向分析方法、變量關系、空間分異等互動式教學模式。教學實踐表明,互動式教學可以充分調動學生自主學習的積極性,使其對授課內容的理解更為全面深入,課堂氛圍也變得更為活躍,從而有效地提升了教學質量。

可見,互動式教學并不只是傳統意義上的教師提問、學生回答,而是師生關系范式的轉換[4]。教師的作用由單方面的灌輸教學內容轉為通過互動來輔助學生探索新知。另一方面,學生成為教學的主體,在教師的支持下對教學內容進行主動探索,從而提高了學習積極性,學生對教學內容的理解也得以深化。作為一種新的教學形式,互動式教學不僅適用于城市地理學教學,還可以進一步推廣到城市經濟學和經濟地理學等相關課程。此外,隨著大數據時代的到來,能夠深入挖掘大數據中的信息與規律,不僅是學生素質提高的表現也是解決現實問題的客觀需求。因此,廣大一線教師應積極將大數據引入教學實踐,并采用互動式教學,引導學生成為適應大數據時代的新型人才。

參考文獻:

[1] 潘逵,譚瑩.基于R語言的“統計學”交互式教學探索[J].科教導刊,2022(27):117-121.

[2] 王慧儒,劉海鵬,賈云萍.基于線上線下融合教學模式的多維互動教學實踐探索——以“大學信息技術基礎”課程為例[J].現代信息科技,2023,7(17):189-194.

[3] 王文奎.雙主體互動模式在高校課堂教學中的應用[J].中國成人教育,2023(15):50-53.

[4] 王藝鑫,許靜波.大數據時代下的思想政治理論課互動式教學開展方式設計研究[J].現代交際,2018(8):18-19.

[5] 張國俊.大數據背景下城市經濟學課程教學改革探討[J].高教學刊,2018(9):136-137.

[6] 涂艷紅,劉中艷.大數據背景下創新互動教學模式在人力資源管理專業中的應用[J].黑龍江教師發展學院學報,2021,40(1):36-38.

[7] ZHANG X, LIU L, ZHAO T, et al. GISD30: Global 30m impervious-surface dynamic dataset from 1985 to 2020 using time-series Landsat imagery on the Google Earth Engine platform[J].Earth System Science Data, 2022,14(4):1831-1856.

[8] LI X, GONG P, ZHOU Y, et al. Mapping global urban boundaries from the global artificial impervious area (GAIA) data[J].Environmental Research Letters, 2020,15(9):094044.

[9] 楊喜,盧新海.空間效應視角下中國城市土地城鎮化的驅動因素[J].中國人口·資源與環境,2021,31(1):156-164.

[10] 劉鈺,余卓芮,李登輝,等.福建省建設用地空間差異與溢出效應的耦合特征[J].復旦學報(自然科學版),2020,59(4):449-459.

[11] WEI Y D, LI H, YUE W. Urban land expansion and regional inequality in transitional China[J]. Landscape and Urban Planning, 2017,163:17-31.

基金項目:國家自然科學基金“基于多尺度GeoDesign的城鎮建設用地空間調控研究”(41401183);河南大學本科教學改革研究與實踐項目“大數據背景下基于開源編程語言的《城市地理信息系統》教學改革研究”(HDXJJG2022-085)

第一作者簡介:余卓芮(1987-),女,漢族,河南商丘人,博士,經濟師。研究方向為城市經濟地理。

*通信作者:沈國強(1962-),男,漢族,北京人,博士,教授,博士研究生導師。研究方向為城市規劃。