生育政策調整對城鎮老年人勞動參與的影響

[摘 要] 黨的十八大以來,黨中央為了適應我國人口形勢的變化,不斷調整生育政策,顯著影響了人們的生育預期和生育決策。那么,在老年人普遍幫助子女照料孫輩的現實背景下,生育政策調整對城鎮老年人勞動參與產生了怎樣的影響?從數量效應來看,相較于子代生育一孩的老年人,子代生育二孩的城鎮老年人勞動參與概率低36.3%,周勞動時間少26個小時。政策效應的結果表明,全面二孩政策會使城鎮老年人的勞動參與概率降低17.8%,周勞動時間減少近17個小時。隔代照料、托育服務和互聯網信息獲取是全面二孩政策影響老年人勞動參與的中介機制。隔代照料需求增加是子代生育二孩對老年人勞動參與產生負向影響的一個顯著機制,而充足的社會托幼資源與較高的就業信息可及性可以有效緩釋這種負向影響。此外,異質性分析結果顯示,全面二孩政策影響老年人勞動參與的負向效果主要來源于女性老年人以及子代的第一個孩子還是學齡前兒童的群體。

[關鍵詞] 生育政策調整;老年人勞動參與;隔代照料

[DOI編號] 10.14180/j.cnki.1004-0544.2024.04.008

[中圖分類號] C913.6; C924.21; F249.21? ? [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-0544(2024)04-0069-11

作者簡介:程廣帥(1979—),男,中南財經政法大學公共管理學院和人口與區域研究中心副教授。

一、引言

第七次全國人口普查數據顯示,2020年我國60歲以上人口達2.6億,占18.7%,較2010年上升5.38個百分點。老齡化程度的進一步加深不僅給我國養老和醫保等基金支出帶來巨大壓力,也對我國社會經濟可持續發展造成嚴峻挑戰。在這一社會背景下,黨中央作出“積極應對人口老齡化”戰略部署,鼓勵和支持老年人就業,加快開發老年人力資源,這對于增加我國勞動力資源供給,促進經濟社會可持續發展具有重要意義。

近年來我國老年人的就業率偏低且持續下降1,如何提高老年人的勞動參與率成為學術界關注的熱點話題。目前,關于老年人勞動參與的影響因素研究主要集中在個人特征和社會特征上,包括年齡、性別、受教育程度、社會網絡和社會保障政策等因素1,也有部分研究探討了家庭特征對老年人勞動參與的影響,主要包括代際經濟支持、隔代照料等代際因素2。還有一些研究則探討了隔代照料對中老年人退休情況的影響,發現祖輩身份或隔代照料會顯著增加中老年人退休概率或提前退休意向3。但關注生育政策變化與老年人勞動參與的文獻還不多見。

在我國的文化傳統中,老年人不僅肩負撫養子女的責任,而且具有幫助子女照料孫輩的“無限責任”,老年人普遍面臨如何在隔代照料與勞動參與之間進行權衡的難題。改革開放以來,為了適應經濟社會形勢的不斷變化,我國的生育政策也不斷調整,從獨生子女政策到“單獨二孩”政策,到全面二孩政策,再到現在的三孩政策。顯然,“單獨二孩”政策和全面二孩政策對二孩出生數量產生了明顯效果4,而孫輩數量會在一定程度上影響老年人的照料決策5。那么,針對隔代照料與就業參與之間可能存在的沖突,生育政策調整會對老年人的勞動參與產生怎樣的影響?本文嘗試以全面二孩政策為例,從全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與的政策效應、數量效應、作用機制和異質性等多個維度展開討論,深入分析生育政策調整對老年人勞動參與的影響,為黨和政府如何更好地協調生育政策與開發老年人力資源之間的關系提供理論和經驗證據。

和已有文獻相比,本文的邊際貢獻體現在以下三個方面:第一,在理論層面,將全面二孩政策、隔代照料和老年人勞動參與行為納入同一分析框架,論證了三者之間的關系,拓展了研究視角。第二,在實證分析方面,采用工具變量法和三重差分法處理了潛在的內生性問題。第三,在研究內容方面,本文不僅測度了生育二孩影響老年人勞動參與的數量效應,而且測度了全面二孩政策影響老年人勞動參與的政策效應。

二、理論分析與研究假說

(一)全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與的影響

為了應對我國總和生育率持續偏低的問題,2015年12月31日,《中共中央 國務院關于實施全面兩孩政策 改革完善計劃生育服務管理的決定》正式出臺,自2016年起開始實施全面二孩政策。全面二孩政策實施以來,有很多育齡夫婦生育二孩6。當前經濟社會的快速發展伴隨著就業競爭日趨白熱化,年輕父母難以兼顧事業發展與家庭照料。在二孩家庭,夫妻二人既要照顧第一個孩子的學習和生活需要,還要照料第二個孩子,如果沒有外部力量的支持,年輕夫妻很難有精力照顧好兩個孩子。因此,相對于一孩家庭,二孩家庭對來自父輩或社會的照料支持有著更為迫切的需求。我國普惠性托育機構發展嚴重滯后,且很多家庭囿于經濟壓力難以從正式的托育機構獲得嬰幼兒照料資源,因此,在代際聯系緊密且托育機構資源供給嚴重匱乏的中國,生育二孩的家庭主要依靠自己的父輩來幫助照料嬰幼兒。老年人在孫輩的養育照料過程中,往往扮演協助者甚至是代理者的角色1。基于以上分析,提出研究假說1:

假說1:子代生育二孩會降低城鎮老年人參與就業的可能性,對城鎮老年人的勞動參與和勞動時間產生負向影響。

(二)生育政策調整影響老年人勞動參與的機制分析

對于老年人來說,非正式兒童照護提供者的角色與就業角色這兩者間可能產生沖突,隔代照料可能會擠占老年人的工作時間,甚至會使其退出勞動力市場,降低祖輩的勞動時長2。子代生育二孩意味著家庭規模的進一步擴大,同時照顧兩個孩子的壓力也使年輕夫妻更迫切地需要父輩的照料支持,使老年人更有可能或更大程度地參與子代家庭的照料活動,尤其是對孫輩的隔代照料。據統計,我國超過60%的3歲以下的兒童主要由祖輩參與照料3。因此,子代生育二孩將增大老年人提供隔代照料的可能性。基于以上分析,提出研究假說2:

假說2:隔代照料是全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與產生負向影響的一個顯著機制。

祖輩隔代照料發揮了重要作用,并不意味著公共托育服務可有可無。由于代際之間在生活方式、養育觀念、價值理念等方面存在較大差異,很多家庭并不愿意和父輩住在一起。尤其是生育二孩的家庭,父輩年齡普遍偏大,也難有精力承擔隔代照料的責任。因此,如果能夠獲得托育服務資源且能夠承擔托育服務成本,不少家庭更愿意選擇公共托育服務,而不是讓年邁的雙親幫忙照料孩子。基于以上分析,提出研究假說3:

假說3:托育服務供給能夠緩解全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與的負向影響。

互聯網不但能使老年人跨越時空限制,通過獲取更豐富的就業信息來提高其勞動參與4,而且還能降低信息的搜集成本,產生明顯的再就業激勵效應5。基于以上分析,提出研究假說4:

假說4:互聯網信息獲取能夠緩解全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與的負向影響。

(三)全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與影響的異質性

對于二孩家庭來說,一孩與二孩的年齡間隔也會影響隔代照料需求。如果兩個孩子年齡間隔較大,第一個孩子很多事情可以自理,對照料的需求就會降低很多,年輕夫妻對父母照料支持的需求也就不高。如果兩個孩子年齡間隔較小,年輕夫妻仍須投入大量的時間和精力去照料第一個孩子,同時照料兩個孩子就會力不從心,對父母照料支持的需求就大。但也有研究發現,年齡相近的一孩和二孩更易于產生陪伴效應,會減輕一部分家庭照料的壓力1。因此,一孩年齡會影響二孩家庭對祖輩隔代照料的需求,全面二孩政策對老年人勞動參與的影響可能存在關于一孩年齡的異質性。基于以上分析,提出研究假說5:

假說5:全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與的影響在一孩年齡上存在異質性。

受我國傳統家庭分工觀念影響,一方面,女性老年人對成年子女家庭提供的代際勞務支持遠高于男性老年人2;另一方面,男性老年人比女性老年人更有可能參與就業3。此外,有學者實證研究發現,隔代照料降低老年人勞動參與概率、縮短其勞動時間的特點對女性的影響更大4。因此,全面二孩政策對老年人勞動參與的影響可能存在性別異質性。基于以上分析,提出假說6:

假說6:與男性老年人相比,全面二孩政策對女性老年人勞動參與的影響更為明顯。

三、數據、變量與模型

(一)數據來源及研究對象

北京大學社會科學調查中心實施的中國家庭追蹤調查(CFPS)于2010年開展正式訪問,并以此作為基線數據進行兩年一次的追蹤調查。CFPS采用內隱分層的多階段、多層次、與人口規模成比例的概率抽樣方式(PPS),覆蓋25個省、自治區、直轄市,代表了中國95%的人口。調查內容涉及個體、家庭、社區三個層次的數據,包括個體年齡、健康狀況、受教育程度、家庭關系、社區基礎設施等詳細信息,這些數據基本滿足了本文的研究需求。

本文以城鎮老年人為研究對象,因此基于“您現在的戶口狀況”這一問題進行了篩選,保留回答“非農業戶口”的樣本,舍棄其他樣本。本文的實證分析采用三重差分模型,以全面二孩政策為例考察生育政策調整對城鎮老年人勞動參與的影響。該模型既要求有政策實施之前的樣本,也要求有政策實施之后的樣本,全面二孩政策于2016年開始實施,因此,本文選取CFPS 2014年和2018年這兩年的數據進行分析。

我國現行退休年齡制度存在性別差異,男性年滿60周歲退休,女性則為50周歲。因此,本文將研究對象設定為60周歲以上的男性和50周歲以上的女性。另外,考慮到隔代照料僅存在于有孩家庭,因此在符合上述條件的老年人樣本中進一步篩選,剔除無孩家庭樣本,僅保留已生育一孩或二孩的子代家庭(截至采訪時點)進行研究。

(二)計量模型

1.模型設定

(1)Probit和Tobit模型

在本文的兩個被解釋變量中,是否參與勞動是二值變量,周勞動時間則屬于受限因變量且包含大量0值,因此需要分別采用Probit和Tobit模型來估計子代生育二孩對這兩個被解釋變量的影響。用familyi表示子代是否為二孩家庭,以是否參與勞動為被解釋變量的Probit模型的表達式如下:

Prob(Yi=1〡Famliyi,Xi)=G(β0+β1? famliyi+β2 Xi)? ? ? ? ? ? ? ? (1)

其中,Yi表示第i位城鎮老年人是否參與勞動的變量,Yi=1表示第i個樣本參與勞動,Yi=0表示第i個樣本未參與勞動;Xi表示其他相關控制變量;Prob(Yi=1 | Familyi, Xi)是控制子代是否為二孩家庭和其他相關解釋變量之后老年人勞動參與的條件概率,G(·)為正態分布的累積分布函數。

在考察周勞動時間時,我們采用Tobit模型:

Yi=α0+β1Famliyi+β2 Xi+μi ,Yi=max(0,Yi*)? (2)

其中,Yi為受限因變量,代表第i位城鎮老年人的周勞動時間,若為0則表示該名老年人沒有參與勞動;μi是隨機干擾項,服從正態分布;[Yi*]為方程(2)估計值。

(2)三重差分模型

由于簡單的非線性模型不能準確地評估政策效應,因此,本文采用三重差分模型(DDD,Difference-in-differences-in-differences)估計全面二孩政策對老年人勞動參與的影響,其表達式如下:

Yit=α0+θDDD+β1treati×postt+β2 treati×fertj+β3 postt×fertj+β4treati+β5 postt+β6? fertj+λXijt+μijt (3)

其中,Yit表示老年人勞動參與的兩個因變量(勞動參與情況與周勞動時間);treati表示目標家庭變量,樣本為目標家庭則定義為1,反之定義為0;postt表示時間變量,政策實施之后賦值為1,政策實施之前賦值為0;fertj表示生育變量,若子代已生育二孩則賦值為1,反之賦值為0。研究最為關注的參數是θ,即DDD估計量,用來識別全面二孩政策對老年人勞動參與的因果效應。

2.內生性分析

對于政策效應,即全面二孩政策對老年人勞動參與的影響,由于子代的二孩生育行為是全面二孩政策影響老年人勞動參與的媒介,這就意味著真正受到全面二孩政策影響的只有子代生育二孩的老年人。于是,本文在僅包含政策變量和目標家庭變量的傳統雙重差分模型(DID)的基礎上,增加表示子代二孩生育行為的生育變量以構建三重差分模型(DDD),對此進行評估。并且,由于全面二孩政策是宏觀層面變量,老年人勞動參與屬于微觀層面變量,而微觀層面變量難以對宏觀層面變量產生反向因果效應,因此,三重差分模型不僅能在一定程度上減輕遺漏變量偏誤,也能很好地控制逆向因果導致的內生性問題。

對于數量效應,即子代生育二孩對老年人勞動參與的影響,至少可能有兩個原因會導致內生性問題:第一,存在遺漏變量,可能有其他不可觀測因素同時影響子代生育二孩行為和老年人勞動參與狀況;第二,存在逆向因果,老年人的勞動參與狀況、勞動時間可能會影響子代是否生育二孩1。因此,本文最終采用工具變量法(分別是IV-Probit、IV-Tobit)分析子代生育二孩對老年人勞動參與、周勞動時間的影響。其中,工具變量的Probit模型通常有兩種估計方法,即極大似然估計法(MLE)和兩步法,由于兩步法在計算過程中第一步的誤差會被代入到第二步之中,其估計效率要低于MLE估計,所以本文使用的是極大似然估計法。

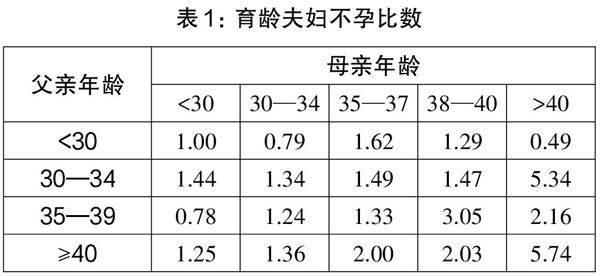

工具變量的選取需要滿足兩個前提條件:一是與內生變量(子代生育二孩變量)相關,二是與因變量(老年人是否參與勞動、周勞動時間)不直接相關。在國外相關研究中,雙胞胎率作為子女數量的工具變量是一種常見的方法2,但雙胞胎的發生率非常低,需要的樣本量極大。我國屬于具有性別偏好的國家,一胎性別可以作為衡量子女數量或是否生育二孩的一種工具變量3,但恰好是這種性別偏好可能會影響祖輩是否提供隔代照料的決策,不具備工具變量的外生性特點。因而這兩種方法均不適用于本研究。實際上,在我國長期以來實施差異性生育政策的背景下,可以使用女性不育癥作為工具變量來識別家庭規模的自然賦予上限4。因此,本文采用賈男等提出的育齡夫婦不孕比數1作為工具變量。育齡夫婦不孕比數是育齡夫婦在不同年齡段受孕失敗的相對比例,數值越大,表示生育的可能性越低。這一工具變量與生育子女個數息息相關,但不會直接影響老年人隔代照料決策及其就業狀況,兼具相關性和外生性,因此這一工具變量在理論上可行。表1給出了育齡夫婦不孕比數的確定方式2。

(三)變量說明

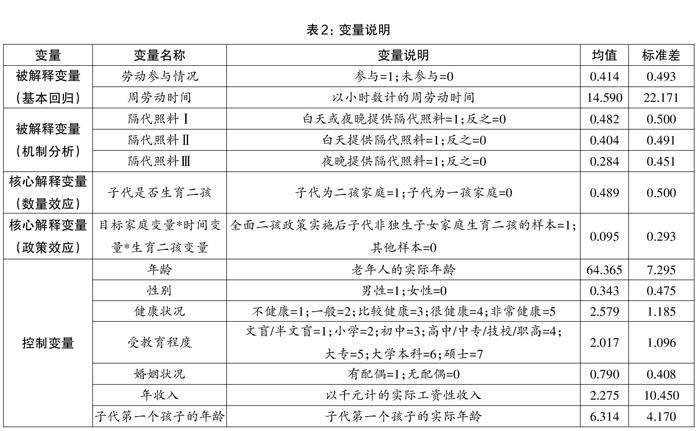

表2給出了本文涉及的變量說明。

1.被解釋變量

在基本回歸中,被解釋變量為老年人是否參與勞動以及周勞動時間。根據調查問卷中“當前工作狀態”來判斷老年人是否參與勞動,在業賦值為1,反之賦值為0;利用調查問卷中“每周工作時間”來識別老年人周勞動時間,以小時數計。在機制分析中,被解釋變量為隔代照料Ⅰ、隔代照料Ⅱ和隔代照料Ⅲ。根據調查問卷中“白天孩子由誰照管”“晚上孩子由誰照管”這兩個問題來判斷是否進行了隔代照料。如果老年人白天或夜晚進行了隔代照料,則賦值為1,反之賦值為0,此變量定義為隔代照料Ⅰ;如果老年人白天進行了隔代照料,則賦值為1,反之賦值為0,此變量定義為隔代照料Ⅱ;如果老年人夜晚進行了隔代照料,則賦值為1,反之賦值為0,此變量定義為隔代照料Ⅲ。

2.核心解釋變量

(1)數量效應。將核心解釋變量設定為“子代是否生育二孩”,二孩家庭賦值為1,一孩家庭賦值為0。(2)政策效應。為評估全面二孩政策對老年人勞動參與的影響,本文以全面二孩政策實施時間(2016年1月1日)為分界點,采用三重差分模型進行政策效應評估。首先,區分樣本是否為政策目標家庭,設定一個政策變量。由于“雙獨二孩”政策和“單獨二孩”政策分別于2011年和2013年實施,因此子代為“雙獨”或者“單獨”的家庭不是政策目標家庭,賦值為0,反之賦值為1。其次,設定一個時間變量。研究采用中國家庭追蹤調查2014年和2018年的數據構成兩期面板數據,因此將2014年賦值為0(表示政策前),2018年賦值為1(表示政策后)。最后,構建政策變量、時間變量與子代是否生育二孩變量的交互項作為評估全面二孩政策效應的核心解釋變量。

3.控制變量

本文選取的控制變量包括老人年齡、性別、健康狀況、受教育程度、婚姻狀態、個人年收入以及子代第一個孩子的年齡。

四、基本回歸分析

(一)基本回歸結果:數量效應

首先采用Probit模型進行回歸,分析子代生育二孩對城鎮老年人勞動參與的影響。表3第1列的結果顯示,子代生育二孩會使城鎮老年人的勞動參與概率提高13.9個百分點,但由于子代是否生育二孩可能存在內生性,這一估計結果并不能理解為因果效應。采用工具變量的Probit模型進一步分析,表3第2列報告了IV-Probit模型的回歸結果,從中可以看出,子代已生育二孩的城鎮老年人的勞動參與概率比子代僅生育一孩的城鎮老年人低36.3%,并且這一結果通過了1%的顯著性水平檢驗。

工作時間的長短也是衡量老年人勞動參與情況的一個重要指標,因此需要進一步考察子代生育二孩對城鎮老年人周勞動時間的影響。由于周勞動時間的范圍為0—90,且包含大量零值,所以采用Tobit模型進行回歸。表3第3列的回歸結果顯示,子代生育二孩會使老年人的周勞動時間增加約13.3個小時,但是模型中的內生性問題可能會導致結果的估計偏誤。采用工具變量的Tobit模型進一步估計,表3第4列的回歸結果表明,在5%的顯著性水平下,子代生育二孩會讓城鎮老年人的周勞動時間降低約26.25個小時。這一結果可以分解為兩種效應:一方面,子代生育二孩會直接降低城鎮老年人的勞動參與概率,阻礙他們再次進入勞動力市場;另一方面,子代生育二孩所增加的照料需求會使城鎮老年人以削減在崗時間為代價增加隔代照料時間。本文假說1得到驗證。

此外,IV-Probit和IV-Tobit模型的Wald外生性檢驗分別在1%和5%顯著性水平拒絕了原假設H0:“子代是否生育二孩是外生變量”,因此子代是否生育二孩這一變量的確存在內生性問題,使用工具變量法是正確的。對工具變量的弱工具變量AR檢驗和Wald檢驗分別拒絕了原假設H0:“內生變量與工具變量不相關”,所以該工具變量是有效的。

(二)基本回歸結果:政策效應

對于政策效應,本文將全面二孩政策視為一次準自然實驗,利用三重差分法進行研究,以有效解決遺漏變量偏誤、反向因果等內生性問題。本部分運用三重差分模型評估全面二孩政策對老年人勞動參與的影響。根據表4中的回歸結果,全面二孩政策讓老年人勞動參與的可能性降低了17.8%,也讓周勞動時間縮短了16.72個小時。

(三)穩健性檢驗

1.更換計量方法

使用IV-Probit(兩步法)估計方法和兩階段最小二乘法替代基本回歸中的IV-Probit模型(極大似然法)和IV-Tobit模型(極大似然法)來檢驗基本回歸的一致性和穩定性。結果如表5所示,生育二孩會降低城鎮老年人的勞動參與概率與周勞動時間,且分別通過10%與5%的顯著性水平檢驗,與運用極大似然法得到的回歸結果基本一致,穩健性得證。

2.剔除部分樣本

本文的結論可能會受到一些其他噪聲的影響。首先,隨著年齡增長,人們的體力和腦力等身體機能下降,能夠勝任的工作越來越少,也越來越力不從心,從而會減少勞動參與。其次,車翼等研究發現,當老人年至70,勞動力供給可能就沒有彈性或彈性極低1。因此,為了消除高齡老年人的干擾,這里剔除70歲及以上的老年人樣本再次進行回歸(表6)。關于勞動參與的回歸結果依然通過了1%的顯著性水平檢驗,關于周勞動時間的回歸結果通過了5%的顯著性水平檢驗,與基準回歸結果一致。

五、影響機制分析

根據基本回歸分析結果,子代生育二孩會降低城鎮老年人勞動參與的可能性,并減少他們的周勞動時間。基于此,下文進一步探究生育二孩通過何種傳導途徑對城鎮老年人的勞動參與及周勞動時間產生影響。

(一)老年人提供隔代照料

鑒于隔代照料供給為二值虛擬變量,同時為了克服生育二孩變量的內生性問題,此處采用工具變量的Probit模型進行回歸分析。根據表7第1列的回歸結果,從是否進行隔代照料的整體情況來看,子代生育二孩使城鎮老年人提供隔代照料的概率上升48.9%。從表7第2、3列的回歸結果來看,子代已生育二孩的城鎮老年人白天進行隔代照料的概率比子代未生育二孩的城鎮老年人高48.7%,而夜晚進行隔代照料的概率比子代未生育二孩的城鎮老年人高48.1%,均說明老年人提供隔代照料的可能性增加是一個顯著機制。本文假說2得到驗證。

(二)社會托幼資源的影響

基于隔代照料角度的機制分析,本文想要進一步探究充足的社會托幼資源是否能減弱子代生育二孩對老年人勞動參與的影響,此處采用分組回歸的方法進行分析。根據CFPS問卷中“社區或村莊是否有幼兒園”這一問題來設定虛擬變量,以此判斷當地托幼資源是否充足。由表8可以看出,有幼兒園和無幼兒園的回歸結果差異很大。在當地無幼兒園的樣本中,子代生育二孩對城鎮老年人勞動參與和周勞動時間的影響都是負向顯著的;而在當地有幼兒園的樣本中,子代生育二孩對城鎮老年人勞動參與和周勞動時間的影響不顯著。這一結果說明,充足的社會托幼資源能夠在很大程度上減弱子代生育二孩對城鎮老年人勞動參與產生的負向影響。本文假說3得到驗證。

(三)互聯網信息獲取的影響

本部分研究子代是否生育二孩對不同上網情況的老年人勞動參與影響的異質性。表9的結果表明,無論老年人是否使用移動設備上網,子代生育二孩對其勞動參與及勞動時間都有不利影響,但分組來看,這一不利影響存在程度上的差異。從勞動參與來看,在老年人使用移動設備上網這一組,“子代是否生育二孩”變量的影響系數絕對值比對照組的影響系數高19.83%。這一結果說明,提高老年人接觸互聯網的機會,并沒有減弱子代生育二孩對城鎮老年人勞動參與產生的負向影響。從勞動時間來看,在老年人使用移動設備上網這一組,“子代是否生育二孩”變量的影響系數雖然絕對值比對照組的影響系數高5.22%,但并不顯著。而對照組的影響系數在5%水平顯著。這一結果說明,提高老年人接觸互聯網的機會,能夠減弱子代生育二孩對城鎮老年人勞動時間產生的負向影響。上述結果說明,本文的假說4在一定程度上成立。

六、異質性分析

(一)性別異質性

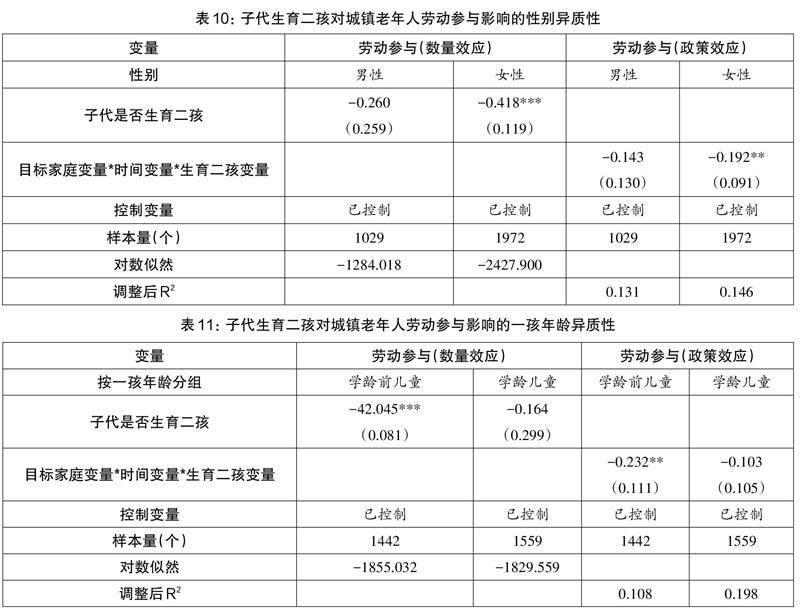

為檢驗全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與影響的性別異質性,本部分同時對子代生育二孩的數量效應和政策效應進行異質性分析。表10結果顯示,全面二孩政策對老年人勞動參與的數量效應和政策效應的性別異質性非常明顯,表現為對女性老年人勞動參與的影響顯著,對男性老年人勞動參與的影響不顯著。本文假說5得到驗證。

(二)按一孩年齡分組

根據本文數據特征,此處按一孩年齡分組,檢驗全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與的影響。表11結果顯示,在數量效應上,子代生育二孩對一孩為學齡前兒童的家庭影響顯著,對一孩為學齡兒童的家庭影響不顯著;在政策效應上,全面二孩政策對一孩為學齡前兒童的家庭影響顯著,對一孩為學齡兒童的家庭影響不顯著。

七、結論與政策建議

本文基于中國家庭追蹤調查2014年和2018年的微觀數據,將全面二孩政策、隔代照料和老年人勞動參與納入同一論證框架,在理論分析的基礎上,對全面二孩政策對城鎮老年人勞動參與的影響這一問題進行實證研究。首先,基本回歸結果表明,全面二孩政策和“積極老齡化”的政策目標確實存在沖突。一方面,從數量效應來看,相較于一孩家庭,子代生育二孩會顯著降低城鎮老年人的勞動參與概率,降低的平均幅度為36.3個百分點,同時也會使城鎮老年人的周勞動時間顯著減少26.25個小時。另一方面,政策效應的結果表明,全面二孩政策會使城鎮老年人的勞動參與概率降低17.8%,周勞動時間減少16.72個小時。其次,機制分析結果表明,隔代照料發生率增加是子代生育二孩對老年人勞動參與產生負向影響的一個顯著機制,而充足的社會托幼力量與老年人的互聯網信息獲取習慣可以有效緩釋這種負向影響。最后,異質性分析結果顯示,子代生育二孩對老年人勞動參與的影響存在明顯的性別異質性與一孩年齡異質性。

隨著我國人口老齡化日趨嚴峻,人均壽命穩步增長,“逐步延遲法定退休年齡”已被列入國家《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》。同時,提升我國的生育水平是國家實施全面二孩政策的主要目標。然而,子代生育二孩降低了城鎮老年人勞動參與的概率,壓縮了他們的工作時間,這些均不利于延遲退休政策的推行。那么,如何讓老年人在參與勞動力市場和照料孫輩之間的兩難權衡中傾向前者呢?一個可行的策略就是加快托育服務體系建設,用社會照料替代家庭照料,將低齡老年人從隔代照料中解放出來,從而提高老年人的勞動參與水平。具體來說,其一,政府需要制定相關政策規范以積極引導,包括服務標準規范、從業資格認定、托育人員職業發展、服務質量評估等內容,為托育服務高質量發展提供政策依據。其二,政府和社會應加大托幼資源投入,加快普惠性托育服務體系建設,降低家庭的托幼成本和年輕父母對隔代照料的依賴。其三,社會托育服務體系必須是多層次的,以滿足不同收入階層家庭的托育需求。

老年人的互聯網信息獲取習慣能夠有效降低子代生育二孩對其勞動參與及勞動時間的負向影響,這是因為互聯網降低了就業信息的搜集成本,有助于老年人獲得更豐富的就業信息。但老年人受文化水平低、接受信息慢和社會參與少等因素的影響成為信息弱勢群體,和社會其他人群存在巨大的數字鴻溝。大部分老年人或主動或被動地脫離了數字社會①。因此,政府應進一步完善數字基礎設施建設、老年人教育培訓、適老化產品發展等相關制度和政策,加強老年人信息能力和數字素養培育,構建多主體多層次的老年人數字鴻溝治理機制。通過政策指引,激勵社會組織參與老年人數字融入工作,引導企業設計和生產更符合老年人需求的適老化數字產品,有效提升老年人數字融入水平,為老年人主動參與勞動力市場活動提供基礎支撐。

責任編輯? ?倪子雯

1參見萬海遠、韓麗麗、申萌:《中國老年人低就業率成因:與俄羅斯的跨國比較》,《統計研究》2020年第4期。

1參見E. French and J. B. Jones, “The Effects of Health Insurance and Self-Insurance on Retirement Behavior,”Econometrica, vol. 79, no. 3, 2011, pp. 693-732; C. C. Coile, “Economic Determinants of WorkersRetirement Decisions,” Journal of Economic Surveys, vol. 29, no. 4, 2015, pp. 830-853; 童玉芬、廖宇航:《健康狀況對中國老年人勞動參與決策的影響》,《中國人口科學》2017年第6期;鄭愛文、黃志斌:《基于個人和社會雙重視角的老年人再就業影響因素分析》,《寧夏社會科學》2018年第5期。

2參見C. Ho, “Grandchild Care, Intergenerational Transfers and Grandparents Labor Supply,” Review of Economics of the Household, vol. 13, no. 2, 2015, pp. 359-384; Y. Lee and F. Tang, “More Caregiving, Less Working: Caregiving Roles and Gender Difference,” Journal of Applied Gerontology, vol. 34, no. 4, 2015, pp. 465-483; 宋健、王記文、秦婷婷:《孫子女照料與老年人就業的關系研究》,《人口與經濟》2018年第3期。

3參見何圓、王伊攀:《隔代撫育與子女養老會提前父母的退休年齡嗎?——基于CHARLS數據的實證分析》,《人口研究》2015年第2期;J. Van Bavel and T. De Winter, “Becoming a Grandparent and Early Retirement in Europe,” European Sociological Review, vol. 29, no. 6, 2013, pp. 1295-1308; R. L. Lumsdaine and S. J. C. Vermeer, “Retirement Timing of Women and the Role of Care Responsibilities for Grandchildren,” Demography, vol. 52, no. 2, pp. 433-454.

4參見石人炳、陳寧、鄭淇予:《中國生育政策調整效果評估》,《中國人口科學》2018年第4期。

5參見孫鵑娟、張航空:《中國老年人照顧孫子女的狀況及影響因素分析》,《人口與經濟》2013年第4期。

6參見石人炳、陳寧、鄭淇予:《中國生育政策調整效果評估》,《中國人口科學》2018年第4期。

1參見劉婷婷:《從“一孩”到“二孩”:家庭系統的轉變與調適》,《中國青年研究》2017年第10期。

2參見C. Ho, “Grandchild Care, Intergenerational Transfers and Grandparents Labor Supply,”Review of Economics of the Household, vol. 13, no. 2, 2015, pp. 359-384; Y. Lee and F. Tang, “More Caregiving, Less Working: Caregiving Roles and Gender Difference,” Journal of Applied Gerontology, vol. 34, no. 4, 2015, pp. 465-483; Y. Wang and D. E. Marcotte, “Golden Years? The Labor Market Effects of Caring for Grandchildren,” Journal of Marriage and Family, vol. 69, no. 5, 2007, pp. 1283-1296; 趙建國、王凈凈:《“逆向反哺”、子女結構與老年人口勞動參與》,《人口與發展》2021年第2期。

3參見孫鵑娟、張航空:《中國老年人照顧孫子女的狀況及影響因素分析》,《人口與經濟》2013年第4期。

4參見許肇然、胡安安、黃麗華:《國內外老年人互聯網使用行為研究述評》,《圖書情報工作》2017年第20期。

5參見B. Stevenson, The Internet and Job Search, Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2008.

1參見楊菊華:《流動人口二孩生育意愿研究》,《中國人口科學》2018年第1期;宋健、靳永愛、吳林峰:《性別偏好對家庭二孩生育計劃的影響——夫妻視角下的一項實證研究》,《人口研究》2019年第3期。

2參見李翌萱:《中國老年人對子女家庭代際支持差異性研究》,《浙江社會科學》2020年第7期。

3參見J. R. Besl and D. K. Balkrishna, “Older Workers in the 21st Century: Active and Educated, a Case Study,”Monthly Labor Review, vol. 119, no. 6, 1996, pp. 18-28; 李翌萱:《積極老齡化視域下中國老年人經濟活動參與研究》,《蘭州學刊》2016年第5期。

4參見Y. Lee and F. Tang, “More Caregiving, Less Working: Caregiving Roles and Gender Difference,” Journal of Applied Gerontology, vol. 34, no. 4, 2015, pp. 465-483.

1參見封進、艾靜怡、劉芳:《退休年齡制度的代際影響——基于子代生育時間選擇的研究》,《經濟研究》2020年第9期。

2參見M. R. Rosenzweig and K. I. Wolpin, “Testing the Quantity-Quality Fertility Model: The Use of Twins as a Natural Experiment,” Econometrica, vol. 48, no. 1, 1980, pp. 227-240; J. Gangadharan, J. L. Rosenbloom, and J. Jacobson, et al., “The Effects of Child-Bearing on Married Womens Labor Supply and Earnings: Using Twin Births as a Natural Experiment, ”Journal of Human Resources, vol. 34, no. 3, 1999, pp.449-474.

3參見宋健:《普遍二孩生育對婦女就業的影響及政策建議》,《人口與計劃生育》2016年第1期;張川川:《子女數量對已婚女性勞動供給和工資的影響》,《人口與經濟》2011年第5期。

4參見J. M. Agüero and M. S. Marks, “Motherhood and Female Labor Force Participation: Evidence from Infertility Shocks, ”American Economic Review, vol. 98, no. 2, 2008, pp. 500-504.

1參見賈男、甘犁、張劼:《工資率、“生育陷阱”與不可觀測類型》,《經濟研究》2013年第5期。

2參見Elise de La Rochebrochard, Jacques de Mouzon, and Fran?ois Thépot, et al., “Fathers over 40 and Increased Failure to Conceive: The Lessons of in Vitro Fertilization in France,” Fertility and Sterility, vol. 85, no. 5, 2006, pp. 1420-1424.

1參見車翼、王元月、馬馳騁:《老年勞動者勞動供給行為的Logistic經驗研究》,《數量經濟技術經濟研究》2007年第1期。

1參見陸杰華、韋曉丹:《老年數字鴻溝治理的分析框架、理念及其路徑選擇——基于數字鴻溝與知溝理論視角》,《人口研究》2021年第3期。