基于中醫時間醫學理論指導下灸療對腰椎間盤突出癥的康復效果觀察

李一鶴,盤雪嬌,楊永江,韓麗紅

(昆明市中醫醫院,云南 昆明 650051)

腰椎間盤突出癥是指腰椎間盤的退行性改變,在外力作用下,髓核﹑纖維環和軟骨板等部位,特別是髓核發生了變化,對鄰近的脊柱神經根造成了刺激或擠壓,出現了單下肢或雙下肢麻木﹑疼痛等一種現象[1]。傳統醫學將其分型為氣滯血瘀型﹑寒濕痹阻型﹑濕熱痹阻型和肝腎虧虛型[2]。基于該病的治療,應根據中醫辨證分型不同采用不同的治療方案。對氣滯血瘀型腰椎間盤突出癥常規采用針刺﹑拔罐﹑中醫熏藥等治療,本研究在常規治療的基礎上結合中醫時間醫學理論,運用十二經脈氣血流注時間與十二時辰的盛衰規律,選擇申時(15:00 ~ 17:00)進行溫和灸開穴再給予督灸治療,兩種治療都是以中藥為原料,操作簡單便捷,能夠有效緩解患者臨床癥狀,減輕痛苦,提高生活質量。現將2018 年6 月—2019 年5月對66例住院治療的氣滯血虛型腰椎間盤突出癥患者采用督灸+溫和灸治療,效果較好,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取針灸科收治住院氣滯血虛型66例腰椎間盤突出癥患者,隨機分成2組,每組33名。對照組男12例,女21例,年齡為26 ~ 74歲,平均年齡為(46±6.32)歲,病程為1.2 ~ 9.6年。觀察組男16例,女17例;年齡為31 ~ 78歲,平均年齡為(48±5.55)歲,病程為1.3 ~ 9.8年。2組患者資料基本一致,具有可比性。

納入標準:① 按《中華人民共和國中醫藥行業標準》的有關腰椎病的診治標準[3]:腰部有外傷﹑勞損史或受涼史,腰部及髖部有明顯的酸痛,且有腰椎CT﹑MRI等影像學證實;② 中醫辨證:主要表現為:下腹疼痛;兼癥:下肢疼痛或麻木,腰部活動受限,舌質暗紫或瘀斑,苔淡紫或淡黃苔,或有苔,或無明顯的脈象。辨證分型為氣滯血瘀型;③ 無心﹑腦﹑腎等嚴重疾病,精神正常者。

排除標準:① 合并有血液﹑血液及其他嚴重心血管疾病的患者;② 患有嚴重神經系統損害的腰椎間盤突出癥患者;③ 妊娠及哺乳期女性;④ 腰背部有潰瘍或皮膚病變較重的患者;⑤ 經常使用中藥,或接觸煙霧過敏者。

1.2 治療方法

1.2.1 觀察組

觀察組患者在指定時間內先進行溫和灸開穴再給予督灸治療。

溫和灸開穴:在中醫時間醫學理論指導下,于申時(15:00 ~ 17:00)對氣滯血瘀型腰椎間盤突出癥患者用溫和灸開穴,取穴:腎俞(第二腰椎棘突下,旁開1.5寸)﹑腰陽關穴,四腰椎棘突下凹,大腸俞,腰背部夾脊穴,委中穴,股二頭肌與半健肌之間。方法:病人采取仰臥位,將施灸區裸露出來,將手中的艾條點在體表2 ~ 3 cm處[4],以病人主訴局部有發熱為好,以觀察受灸處的膚色發紅為度,3次/天,每次10 ~ 15 min,6次為一個周期。溫灸術中應考慮注意問題:① 要注重點穴的精確位置;② 在手術過程中要注重病人的個人隱私,做好寒冷﹑舒適的康復;③ 要及時除去艾葉灰,以避免艾葉灰從艾葉上掉落而造成燒傷;④ 施灸時如出現心慌﹑氣短﹑頭暈﹑惡心﹑嘔吐等癥狀,要馬上停藥,按醫囑進行相應的藥物治療;⑤ 在灸后要多飲一些溫熱水,促進體內的毒素的排泄。

1.2.2 督灸療法

科室根據氣滯血瘀型腰椎間盤突出癥患者男女體質不同,分別研制了適宜男性使用的督灸藥粉—“通督養陽方”和適宜女性使用的督灸藥粉—“通督調血方”。男子乃陽剛之體,治療以通督養陽為主,方中以附片﹑細辛﹑透骨草等為主藥;女子以血為用,治療以通督調血為主,方中以香附﹑元胡﹑當歸等為主藥,更好地體現了“因人制宜”的中醫思維。具體方法如下:患者裸背俯臥于床上,取督脈和足太陽膀胱經的大椎穴至大腸俞穴;采用75%乙醇棉球,從上至下進行消毒;取40 cm長10 cm寬的桑皮紙平鋪于足陽明﹑足陽明兩大經穴上,灑下督灸散末,然后將搗爛的生姜燒熱,覆蓋于其上,生姜需5 cm寬,2.5 cm厚;將點燃艾,放在艾盒中,將其放在姜泥上,讓它自行熄滅;1壯艾柱灸后,需更換1壯,3壯后取下艾盒﹑姜泥及桑皮紙,用溫熱的濕布擦拭受灸處。1個治療周期為1個周期,3次/d,2.0 ~ 2.5 h。在針灸療法中應重視:① 在針灸過程中,要注意病人的私密部位,做好保暖工作;② 注意觀察病人的體溫,避免發生燒傷;③ 施灸時如出現心慌﹑氣短﹑頭暈﹑惡心﹑嘔吐等癥狀,要馬上停藥,按醫囑進行相應的藥物治療;④ 術后囑咐病人白天要做好身體的保溫工作,禁止洗浴;⑤ 療程完成后,要慢慢地坐起來,并且要在病床上安靜地坐5 ~ 10 min,避免因體位性頭暈而跌倒。

1.2.3 對照組

對照組患者在除了申時(15:00 ~ 17:00)以外的任何時間先進行溫和灸再給予督灸治療,其方法和注意事項同觀察組。

1.3 觀察指標

(1)按1994年衛生部頒布的《中醫病癥診斷療效標準》[5]治療:腰﹑腳疼痛﹑下肢疼痛等臨床表現均已好轉,直腿抬高實驗未見明顯改善;治愈:腰﹑腳疼痛及其伴隨的臨床表現有所緩解,腰關節的活動能力得到提高;無效:臨床癥狀和體征無明顯改善;

(2)視覺模擬評分法(visualanaloguescales,VAS)[6]局部疼痛評定采用改良的視覺模擬評分法,事先向患者充分介紹VAS的相關知識,采用一條10 cm帶刻度直線,兩端分別標上數字0和10。評分標準為0分:無疼痛;1 ~ 3分:輕度疼痛;4 ~ 6分:中度疼痛;7 ~ 10分:重度疼痛。10分表示最劇烈的疼痛。于治療前﹑后對2組患者進行評價。

1.4 統計學分析

本文中所有的數據都是通過SPSS 25.0軟件進行分析,計數資料以()表示,以t檢驗進行組間比較。計量資料以(%)表示,兩個組間比較均為χ2檢驗,其差異有顯著性(P<0.05)。

2 結果

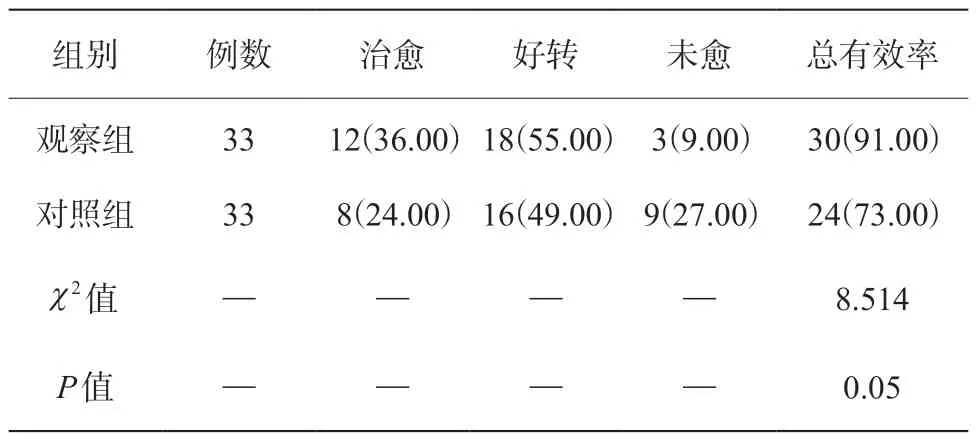

2.1 治療一個療程后2組療效比較。

經治療一個療程后,觀察組治療效果明顯優于對照組,P<0.05。見表1。

表1 治療一個療程后2組療效比較[n(%)]

2.2 治療一個療程后2組VAS前后評分情況。

治療一個療程后觀察組的VAS評分優于對照組,P<0.05。見表2。

表2 治療一個療程后2組VAS前后評分情況()

表2 治療一個療程后2組VAS前后評分情況()

組別例數治療前治療后治療前后差值觀察組對照組33 33 7.21±0.85 7.34±0.93 4.58±1.26 5.78±1.12 2.63±1.68 1.56±1.46 t值—0.8569.5149.624 P值—0.7510.0000.000

3 討論

從古代到現在,中醫一直遵循著整體觀和辨證施治的理念,不管是衛營日動的生理法則,亦或是在病前預防,既有病防變,又有相應的治療方法,都離不開時相聯系。另外,全像醫學還相信,天地間一切事物都處在一個不斷輪回的過程中,就像是一個陰陽八卦,生生不息。

(1)中醫時間醫學[7]是由運氣﹑月相﹑子午流注等理論組成的運用中醫理論認識疾病病機,指導疾病診治的理論體系之一。中醫時間醫學[8]是十二臟腑的氣血運行與十二時辰相對應的一種節律,每一臟腑都有其最旺之時,順其則為養,逆其則為損,且不僅傷其本經之經氣,還會間接影響與其相表里之間的經氣及功能。在中醫的學說里,有很多關于節律與機體的生理和病理的關聯的論述。“人得天地之氣,四季之道,人與天地相參也,與日月相應也”等都有緊密的關聯,人是自然界的生物,四季的變化和環境的改變,都會對人體的陰陽產生一定的影響。人的陰陽盛衰與天地陰陽的盛衰有著緊密的關系,這就是“日中,陽氣隆,太陽西邊,陽氣衰,閥門關閉。”“春天打鼻血,盛夏打胸脅,夏天打洞泄,秋天打瘧疾,冬天打風濕。”由于晝夜節律與人體的生理病理和人體的生理病理關系,人體與天地之間的陰陽轉化關系,在《內經》時代就已經形成了“天人相應”的“天人合一”的整體觀,并由此確立了“四時治則”﹑“定時取穴”﹑“冬病夏治”等一套傳統的“時治療法”。

(2)對于腰椎間盤突出癥,可以將其分為4種證型,氣滯血瘀型﹑風寒阻絡型﹑肝腎兩虛型和濕熱下阻型。其中,氣滯血瘀主要是由于外界因素所致,當病人在咳嗽﹑歡笑的時候會感覺到疼痛,后期會有明顯的肌肉萎縮,并且舌呈紫黑色。風邪侵襲人體,導致肢體濕冷,尤其是在濕熱的時候,會有更多的表現,如:脈象沉遲,舌苔白膩。如果遇到濕熱下阻會感覺到疼痛,還會伴有口渴﹑尿短赤等癥狀,而且會出現黃膩苔等癥狀。由于腰椎間盤突出癥的復發,患者會表現為雙腿麻木,同時伴有耳鳴﹑脈弦細弱﹑舌苔淺白等。腰突癥為中醫的名稱,按其在臨床上較為普遍的癥狀,可歸入“痹癥”和“腰痛病”的一類。在中醫看來,腰椎間盤突出癥的發病原因主要是氣血不暢﹑風寒侵襲﹑肝腎虧虛﹑寒濕痹阻等原因所致,因此對其進行簡單﹑便﹑驗﹑廉的治療。采用傳統的中醫藥療法,在治療腰椎間盤突出癥方面有著獨到的優點。腰椎間盤突出癥主要癥狀與中醫經絡學說中足太陽膀胱經﹑督脈的循行路線一致,而申時(15:00 ~ 17:00)是足太陽膀胱經氣血流通最旺盛之時,在此時對腎俞﹑腰陽關﹑大腸俞﹑腰背部夾脊穴﹑委中穴進行溫和灸開穴,開穴完畢再進行督灸治療,能有效緩解患者腰腿疼的癥狀,溫和灸﹑督灸兩種治療方法主要是以艾葉為主藥,在《本草從新》[9]中對艾葉的性味功效有著精辟的描述:“艾葉苦辛,生溫,熟熱,純陽之性,能回垂絕之陽,通十二經,走三陰,理氣血,逐寒濕,暖子宮,以之灸火,能透諸經而除百病”。溫和灸在治療腰椎間盤突出癥主要的穴位上產生了熱力加之督灸的治療范圍廣,火力大,溫熱性強的特點,使得二者具有獨特的溫補陽氣﹑溫通經絡﹑溫經散寒之功效。

綜上所述,在中醫時間醫學理論指導下對氣滯血瘀型腰椎間盤突出癥采用溫和灸結合督灸治療,可顯著提高療效,緩解臨床癥狀,減輕患者痛苦,提高生活質量,是一種安全﹑簡便的治療方法,具有臨床推廣意義。