基于學(xué)生需求的融合教育課堂教學(xué)支持性策略

【摘要】 基于學(xué)生需求,采取有針對(duì)性的支持性策略,是提高融合教育課堂教學(xué)質(zhì)量的重要舉措。在教學(xué)環(huán)節(jié)、教學(xué)資源、教學(xué)引導(dǎo)、教學(xué)拓展4大領(lǐng)域中明確12個(gè)落腳點(diǎn),全面推動(dòng)融合教育課堂教學(xué)支持性策略的實(shí)施,以點(diǎn)帶面地提升特需學(xué)生的個(gè)別化學(xué)習(xí)質(zhì)量。

【關(guān)鍵詞】 融合課堂;支持性策略;學(xué)生需求

【中圖分類號(hào)】 G760

【作者簡(jiǎn)介】 邵立鋒,中學(xué)高級(jí)教師,浙江省杭州市蕭山區(qū)教育發(fā)展研究中心(杭州,311200)。

提高融合教育課堂教學(xué)質(zhì)量,是融合教育高質(zhì)量發(fā)展的重要一環(huán)。特需學(xué)生的生活經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)知技能、學(xué)習(xí)節(jié)奏存在明顯的個(gè)體差異,因此融合教育工作者要樹立“兒童立場(chǎng)、換位思考”的融合意識(shí),在考慮學(xué)生需求的基礎(chǔ)上,更多地挖掘、分析課堂教學(xué)中的差異性元素,采取恰當(dāng)?shù)闹С中圆呗裕瑥亩行У貪M足特需學(xué)生的發(fā)展需求。

一、差異導(dǎo)向,融合課堂教學(xué)環(huán)節(jié)支持

教師要看到每名特需學(xué)生的學(xué)習(xí)差異,對(duì)課堂活動(dòng)提供針對(duì)性支持、對(duì)課堂提問(wèn)提供可行性支持、對(duì)課堂作業(yè)提供適宜性支持,通過(guò)“一人一案、一課一析”找準(zhǔn)融合課堂中特需學(xué)生成長(zhǎng)的起跑線。

(一)遵循經(jīng)驗(yàn),課堂活動(dòng)的針對(duì)性支持

教師要找準(zhǔn)特需學(xué)生的最近發(fā)展區(qū),調(diào)整教學(xué)內(nèi)容,讓特需學(xué)生在課堂中有事可以做,有事喜歡做,有事做得好。學(xué)科教師可以從基礎(chǔ)層、拓展層和提升層三個(gè)維度,針對(duì)不同層次的學(xué)生進(jìn)行融合活動(dòng)的遞進(jìn)預(yù)設(shè)。如,二年級(jí)融合教育道德與法治課《我們不亂扔》活動(dòng)中,針對(duì)輕度智力障礙學(xué)生作出如下活動(dòng)預(yù)設(shè)。基礎(chǔ)層(情感態(tài)度):該生能通過(guò)板書圖示,聆聽同伴對(duì)故事問(wèn)題的分析;能安靜欣賞環(huán)保視頻。拓展層(互助合作):該生能在教師提示下觀看PPT、圖片、視頻;能在求助錦囊引導(dǎo)下了解垃圾分類標(biāo)準(zhǔn);能在助學(xué)伙伴幫助下上臺(tái)展示第一個(gè)游戲成果。提升層(自主發(fā)展):該生能與同學(xué)齊讀課題和垃圾分類七字訣;能舉手示意參與暑期垃圾分類活動(dòng);能朗讀第一個(gè)游戲規(guī)則;能擔(dān)任組長(zhǎng)參與“給我找個(gè)家”游戲;能幫助同伴使用固體膠分類粘貼;能上臺(tái)示范第二個(gè)游戲玩法;能邊拍手邊念垃圾分類兒歌。

(二)對(duì)接能力,課堂提問(wèn)的可行性支持

提問(wèn)是課堂教學(xué)中常用的互動(dòng)方式。教師要安排特需學(xué)生回答其力所能及的問(wèn)題,并盡量避免一些機(jī)械的、有去無(wú)回的無(wú)效提問(wèn)。在融合教學(xué)中,教師應(yīng)基于特需學(xué)生的能力水平,在提問(wèn)方式、時(shí)機(jī)和數(shù)量上做可行性支持,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。如,在四年級(jí)融合教育語(yǔ)文課《獅子和鹿》朗讀詞語(yǔ)環(huán)節(jié),唐氏綜合征學(xué)生小方比較內(nèi)向,存在認(rèn)知缺陷和語(yǔ)言障礙,不適合直接提問(wèn)認(rèn)讀。在教學(xué)中需要對(duì)提問(wèn)做課前鋪墊和心理激勵(lì),既要保障字詞認(rèn)讀的個(gè)別化目標(biāo)達(dá)成,又要保護(hù)學(xué)生的自信心。對(duì)此,教師按難度和字?jǐn)?shù)將該課詞語(yǔ)分成三組。第一組詞語(yǔ)以兩個(gè)字為主,比較簡(jiǎn)單,是按照小方識(shí)字基礎(chǔ)定制的。經(jīng)過(guò)課前2次導(dǎo)學(xué)鋪墊,他已能較好地獨(dú)立認(rèn)讀。同時(shí),教師把課堂提問(wèn)改成激勵(lì)式引導(dǎo):“下面進(jìn)入本課的詞語(yǔ)闖關(guān)環(huán)節(jié),小方這幾天進(jìn)步很大,可以請(qǐng)你做第一關(guān)的小老師領(lǐng)讀嗎?”如此,有效對(duì)接學(xué)生能力,給予學(xué)生支持。

(三)聚焦障礙,課堂作業(yè)的適宜性支持

教師要對(duì)照個(gè)別化教學(xué)目標(biāo),關(guān)注融合課堂的分層作業(yè)設(shè)計(jì),從課前預(yù)導(dǎo)、課堂練習(xí)、課后補(bǔ)救三個(gè)維度,進(jìn)行個(gè)別化作業(yè)的方式和策略支持,在“目標(biāo)調(diào)整、內(nèi)容調(diào)適、形式豐富、時(shí)間定制”等方面加大課堂作業(yè)的適宜性支持力度。如,教師在設(shè)計(jì)三年級(jí)融合教育語(yǔ)文課《海底世界》作業(yè)時(shí),針對(duì)中度多動(dòng)癥學(xué)生做出如下支持。1.課前預(yù)導(dǎo)作業(yè):要求該生獨(dú)立標(biāo)好文章自然段,重溫《富饒的西沙群島》大海視頻;讀通課文,重點(diǎn)朗讀第2、3自然段,讀準(zhǔn)生字詞“海參、烏賊、章魚”,會(huì)讀短語(yǔ)“寧?kù)o的海底”。為助其較好完成預(yù)導(dǎo)作業(yè),教師安排資源教室課前朗讀活動(dòng),使其提前熟悉課文內(nèi)容;并讓其通過(guò)課前觀看大海的圖片和視頻,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣。2.課堂練習(xí)作業(yè):要求該生完成“參”的注音選擇和口頭組詞;用直線畫出第2、3自然段的關(guān)鍵句,用波浪線畫出銜接句;選擇題2選1選出“竊竊私語(yǔ)”的意思。為保障作業(yè)的質(zhì)量,教師用圖片輔助和動(dòng)作演示的方式更直觀地指導(dǎo)該生理解“竊竊私語(yǔ)”的意思。3.課后補(bǔ)救作業(yè):要求該生使用特制的大號(hào)田字格本,通過(guò)實(shí)線描紅、虛線描紅、補(bǔ)丁部分、整字書寫等寫“寧”字;讀順第2、3自然段,并能讀給同伴聽;觀看寧?kù)o的海底視頻,通過(guò)板貼說(shuō)一說(shuō)原因;能獨(dú)立說(shuō)第2、3自然段的關(guān)鍵句;與家人共讀《海底兩萬(wàn)里》。為提升補(bǔ)救作業(yè)質(zhì)量,教師出示筆畫筆順的分解視頻引導(dǎo)該生正確書寫;再次安排資源教室同伴助學(xué)活動(dòng),協(xié)助該生讀通順第2、3自然段,完成課堂未參與的分角色對(duì)話朗讀。

二、要素優(yōu)化,融合課堂教學(xué)資源支持

課堂是教育教學(xué)的主陣地。應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化融合課堂的育人要素,積極調(diào)動(dòng)各種相關(guān)資源為教學(xué)所用,充分發(fā)揮課堂環(huán)境、課堂材料和課堂伙伴三者的協(xié)同作用,通過(guò)有的放矢的支持性策略,讓特需學(xué)生多一些適應(yīng)、多一些成功。

(一)走進(jìn)心靈,課堂環(huán)境的適應(yīng)性支持

教師要重視環(huán)境對(duì)特需學(xué)生學(xué)習(xí)的支持作用,如教室布置是否符合教學(xué)主題需要、座位安排能否達(dá)到最佳學(xué)習(xí)效果、教學(xué)情境可否引發(fā)學(xué)生興趣等。如,四年級(jí)融合教育音樂(lè)公開課《楊柳青》中,教師針對(duì)輕度孤獨(dú)癥學(xué)生小朋做出如下環(huán)境方面的支持。一是教師拉著她的手,讓她熟悉公開課教室,心理上產(chǎn)生適應(yīng)感和安全感,從而更快更好地進(jìn)入上課狀態(tài)。二是教師把小朋座位安排在鋼琴旁,為她選了她最喜歡的藍(lán)色椅子,還讓她的好朋友小東和她做同桌。三是為減少無(wú)關(guān)刺激干擾視聽,小朋座位周圍環(huán)境布置簡(jiǎn)單明了,講臺(tái)上不放與教學(xué)無(wú)關(guān)的東西,書本文具都放進(jìn)椅子兜,教師上課不用“小蜜蜂”擴(kuò)音器、不選用紅色板書或課件素材,因?yàn)樾∨髮?duì)紅色過(guò)敏,以免引發(fā)她的焦慮情緒。

(二)精準(zhǔn)投放,課堂材料的匹配性支持

教師往往在教學(xué)過(guò)程中運(yùn)用教學(xué)具輔助教學(xué)。應(yīng)根據(jù)特需學(xué)生障礙、需求,從安全、實(shí)用、數(shù)量、質(zhì)地、形狀、款式、層次、趣味等方面保證學(xué)具材料投放的匹配性,實(shí)現(xiàn)特需學(xué)生有效有質(zhì)量的融合課堂參與。如,二年級(jí)融合教育勞動(dòng)課《美麗的秋天》中,教師針對(duì)輕度孤獨(dú)癥學(xué)生小文做了學(xué)具的匹配支持。為順應(yīng)刻板行為,教師陪同小文準(zhǔn)備黃色樹葉,并特意將樹葉放到黃色鞋盒里,這樣更方便攜帶、積累和制作。為保障樹葉制作的安全衛(wèi)生,教師特意為小文配備了一個(gè)工具箱,里面有長(zhǎng)柄塑料剪刀、寬邊雙面膠、細(xì)口固體膠,并讓她提前熟悉了工具使用方法。這樣就有效促進(jìn)了小文順利參與勞動(dòng)課學(xué)習(xí)。

(三)設(shè)計(jì)任務(wù),課堂伙伴的互助性支持

伙伴助學(xué)是融合課堂常用的支持策略,教師在開展融合課堂個(gè)別化教學(xué)活動(dòng)時(shí),要充分發(fā)揮融合伙伴的學(xué)習(xí)支持作用,在不同環(huán)節(jié)適時(shí)地安排榜樣示范、操作引領(lǐng)、合作交流等助學(xué)小任務(wù),有效借助伙伴的互助力量推動(dòng)特需學(xué)生的學(xué)習(xí)發(fā)展。如,二年級(jí)融合教育綜合實(shí)踐課《認(rèn)識(shí)我自己》的小組合作環(huán)節(jié)中,教師安排助學(xué)伙伴為中度聽力障礙學(xué)生小蘭提供如下支持:協(xié)同小蘭分派收繳學(xué)習(xí)單任務(wù);通過(guò)指讀與小蘭一起朗讀游戲規(guī)則;協(xié)助小蘭填寫信息卡,并對(duì)性格愛好等內(nèi)容的填寫進(jìn)行示范;帶引小蘭上臺(tái)操作,通過(guò)手勢(shì)引導(dǎo)分工完成板貼小游戲;提示小蘭整理文具書本和椅子,引導(dǎo)小蘭有序排隊(duì)。

三、聚點(diǎn)發(fā)力,融合課堂教學(xué)引導(dǎo)支持

融合課堂要把握好集體與個(gè)體、拆分與整合之間的關(guān)系。教師要針對(duì)特需學(xué)生的能力優(yōu)劣勢(shì)和教學(xué)側(cè)重點(diǎn),做好課堂輔導(dǎo)的循序性支持、課堂參與的無(wú)痕性支持以及課堂評(píng)價(jià)的激勵(lì)性支持。

(一)定制節(jié)點(diǎn),課堂輔導(dǎo)的循序性支持

個(gè)別化輔導(dǎo)是融合課堂教學(xué)的必要環(huán)節(jié),既可以了解學(xué)生對(duì)知識(shí)的掌握情況,也可以增進(jìn)師生感情。特需學(xué)生的學(xué)習(xí)需要小步子多循環(huán)的鞏固,所以教師在課堂教學(xué)中要適時(shí)、無(wú)痕、循序地給予個(gè)別化輔導(dǎo)支持。如,四年級(jí)融合教育手工課《環(huán)保面具》個(gè)人制作環(huán)節(jié)中,針對(duì)中度智力障礙學(xué)生小夢(mèng),教師做了如下5次循序輔導(dǎo)支持:一是提供半成品面具,教師輔導(dǎo)小夢(mèng)用彩筆給“孫悟空”畫上眼睛和嘴巴;二是預(yù)留面具和部位輪廓虛線,引導(dǎo)小夢(mèng)沿虛線將“孫悟空”剪下來(lái),并摳出眼睛部分;三是放大“粘貼處”,引導(dǎo)小夢(mèng)用雙面膠貼上“緊箍?jī)骸保凰氖钦{(diào)整面具系繩方式,將皮筋打結(jié)式改成紐扣粘貼式,更便于小夢(mèng)操作;五是進(jìn)行板書,幫助小夢(mèng)再次鞏固制作過(guò)程。

(二)定位落點(diǎn),課堂參與的無(wú)痕性支持

特需學(xué)生需要無(wú)痕而有效的課堂關(guān)注,這樣既可以保護(hù)他們的自尊,又能有效激發(fā)他們的興趣。教師可以從時(shí)機(jī)、時(shí)長(zhǎng)、方式等角度來(lái)審視融合課堂關(guān)注的合理性,讓特需學(xué)生在無(wú)痕而有益的教學(xué)引導(dǎo)中收獲成長(zhǎng)。如,二年級(jí)融合教育英語(yǔ)課《Pets at home》中,教師針對(duì)中度智力障礙學(xué)生提供如下4個(gè)項(xiàng)目的參與支持。一是定制課堂助手:一對(duì)一抽學(xué)號(hào)選做老師小助手,將主題“Pets at home”和老師板書內(nèi)容同步貼到學(xué)習(xí)單上。二是定時(shí)視頻導(dǎo)學(xué):通過(guò)教師手勢(shì)引導(dǎo)觀看對(duì)話視頻。三是定向課文朗讀:用課件提示他應(yīng)翻到書本第11頁(yè),用他的書做點(diǎn)讀示范。四是定員合作游戲:提前告知小組游戲規(guī)則,戴頭飾,避免過(guò)度興奮。選擇該生好朋友作為其四人小組中的同伴,讓他更有信心和興趣參與活動(dòng)。

(三)定格亮點(diǎn),課堂評(píng)價(jià)的激勵(lì)性支持

融合課堂應(yīng)該因人而異,充分抓住特需學(xué)生的興趣點(diǎn)和閃光點(diǎn),以保障他們的課堂參與度。教師可以圍繞評(píng)價(jià)的時(shí)間、方式、內(nèi)容等方面進(jìn)行激勵(lì),不斷調(diào)整和完善評(píng)價(jià)效能。如,三年級(jí)融合教育書法課《左右結(jié)構(gòu)》中,教師針對(duì)手部肢體障礙學(xué)生小談提供如下激勵(lì)預(yù)設(shè):一是態(tài)度激勵(lì)。教師巡視,關(guān)注坐姿和握筆姿勢(shì),拍照投影,對(duì)小談的書寫習(xí)慣進(jìn)行表?yè)P(yáng)。二是質(zhì)量激勵(lì)。即時(shí)點(diǎn)評(píng)小談的書寫,關(guān)注橫和捺的筆畫書寫,對(duì)書寫優(yōu)秀的字進(jìn)行畫圈肯定。三是賞識(shí)激勵(lì)。安排小談到黑板上給同學(xué)們范寫,請(qǐng)小談?chuàng)瓮赖臅鴮懶±蠋煛K氖莾r(jià)值激勵(lì)。請(qǐng)小談做當(dāng)日課代表,派發(fā)進(jìn)步喜報(bào)給小談家長(zhǎng)。

四、循序研判,融合課堂教學(xué)拓展支持

有質(zhì)量的融合課堂,不僅要關(guān)注認(rèn)知技能的發(fā)展,更要關(guān)注習(xí)慣情感的培養(yǎng)。教師要加大指向性、關(guān)聯(lián)性和多元性的支持,讓特需學(xué)生“跳一跳摘到桃子”。

(一)適時(shí)觀察,課堂習(xí)慣的指向性支持

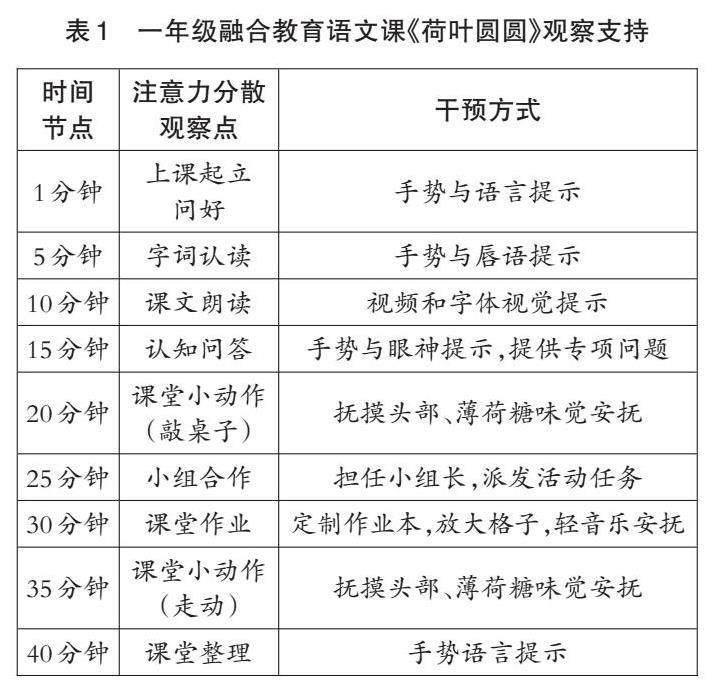

將特需學(xué)生的課堂習(xí)慣養(yǎng)成作為教學(xué)預(yù)設(shè)的一個(gè)點(diǎn),是很有必要的。對(duì)特需學(xué)生的課堂整理、課堂注意力、課堂坐姿、課堂問(wèn)答、課堂合作等方面進(jìn)行定項(xiàng)觀察,并給予點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的支持。如,一年級(jí)融合教育語(yǔ)文課《荷葉圓圓》中,對(duì)于中度多動(dòng)癥學(xué)生,教師做出系列觀察支持(見表1)。

(二)記錄數(shù)據(jù),課堂體驗(yàn)的關(guān)聯(lián)性支持

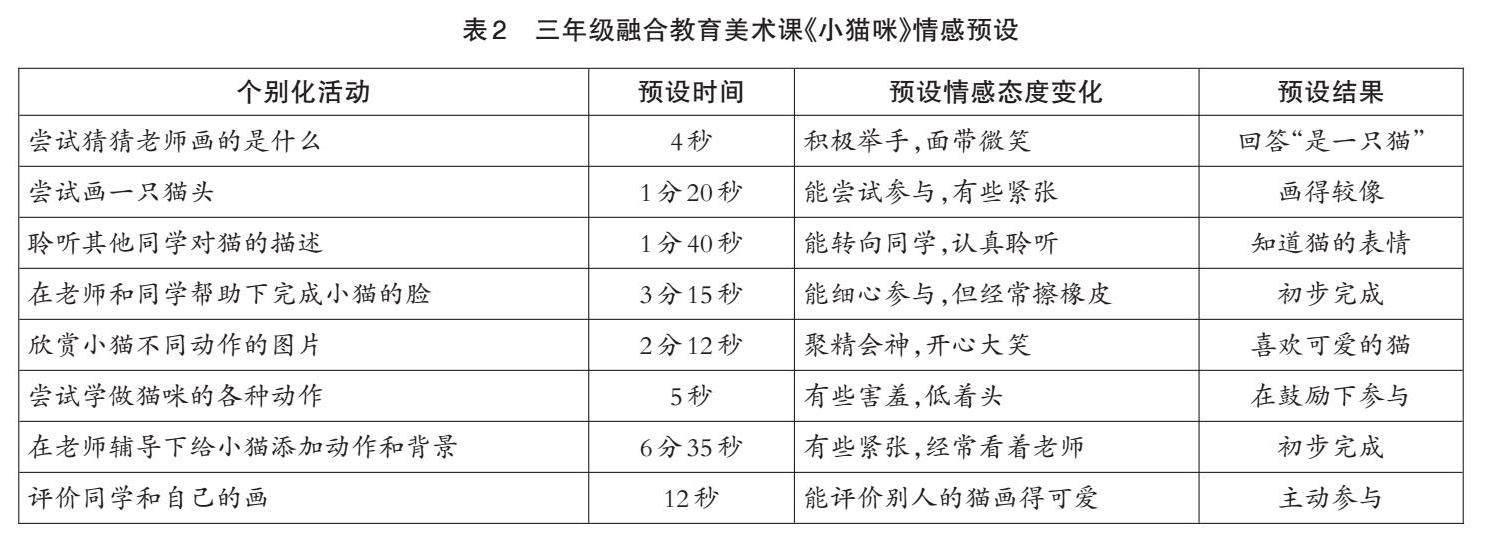

關(guān)注特需學(xué)生的課堂體驗(yàn)十分有必要。他們?cè)谀男┗顒?dòng)中表現(xiàn)得很積極?在哪些活動(dòng)中感到很失落?在哪些活動(dòng)中注意持續(xù)時(shí)間很長(zhǎng)?在哪些活動(dòng)中一嘗試就容易發(fā)生錯(cuò)誤?這些問(wèn)題都值得教師做關(guān)聯(lián)性預(yù)設(shè)。如,在三年級(jí)融合教育美術(shù)課《小貓咪》中,教師充分做好中度多動(dòng)癥學(xué)生的情感態(tài)度變化預(yù)設(shè)(見表2)。

(三)對(duì)接項(xiàng)目,課堂發(fā)展的多元性支持

關(guān)注特需學(xué)生的課堂發(fā)展,除了教學(xué)目標(biāo)外,更應(yīng)關(guān)注學(xué)生各方面的縱向發(fā)展和多元發(fā)展。教師應(yīng)從知識(shí)、能力、情感、態(tài)度等細(xì)微處來(lái)捕捉特需學(xué)生的成功和進(jìn)步,如某個(gè)生字書寫正確、某幅畫的顏色涂得特別好看、某個(gè)訓(xùn)練項(xiàng)目成功率提升了不少、某件小事折射出學(xué)生講文明懂禮貌等,這些都應(yīng)該是課堂預(yù)設(shè)的關(guān)注點(diǎn)。如,五年級(jí)融合教育科學(xué)課《晝夜交替現(xiàn)象》中,針對(duì)中度多動(dòng)癥學(xué)生,教師作出如下發(fā)展預(yù)設(shè):回答問(wèn)題方面,聲音比在試教的時(shí)候要清晰、響亮,能大聲認(rèn)真地朗讀實(shí)驗(yàn)要求;與人交往方面,與同學(xué)交流時(shí)不再只靠表情和手勢(shì),能看著對(duì)方用語(yǔ)言交流;課堂習(xí)慣方面,能整理好實(shí)驗(yàn)器材和自己的書本文具,把椅子放進(jìn)桌子底下;課堂聆聽方面,能轉(zhuǎn)過(guò)頭認(rèn)真聆聽同伴的發(fā)言;實(shí)驗(yàn)協(xié)助方面,能根據(jù)老師的眼神提示及時(shí)做好電燈管理員的工作;實(shí)驗(yàn)觀察方面,能通過(guò)標(biāo)注的形式觀察并找到實(shí)驗(yàn)的固定點(diǎn);實(shí)驗(yàn)操作方面,能主動(dòng)完成小組分配的實(shí)驗(yàn)任務(wù),樂(lè)意做手電筒管理員;興趣愛好方面,開始喜歡地球儀,能轉(zhuǎn)動(dòng)著找不同國(guó)家的位置;情感態(tài)度方面,在實(shí)驗(yàn)中信任隊(duì)友并接受幫助,欣賞同伴的研究發(fā)現(xiàn);情緒穩(wěn)定方面,沒(méi)有發(fā)生打擾同桌、揮舞尺子的不良情緒行為。

綜上所述,融合教育教師應(yīng)從教學(xué)環(huán)節(jié)、教學(xué)資源、教學(xué)引導(dǎo)、教學(xué)拓展等四大領(lǐng)域的12個(gè)落腳點(diǎn)著手,做好融合課堂教學(xué)支持,從而提升特需學(xué)生的個(gè)別化學(xué)習(xí)質(zhì)量。

(責(zé)任編輯:趙華麗)