永和九年的那場盛會(huì)

王悅陽

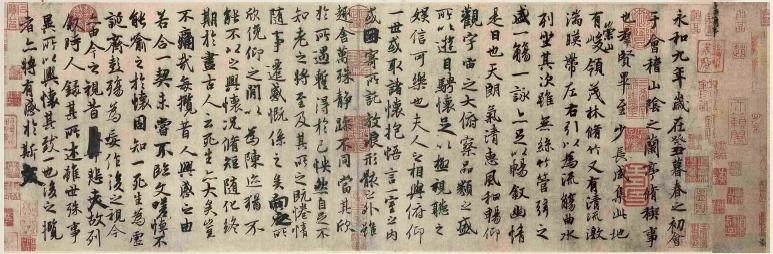

《蘭亭集序》。

三月三日天氣新,又到一年上巳節(jié)。我國上古時(shí)代,以干支紀(jì)日,三月上旬的第一個(gè)巳日,謂之“上巳”。魏晉以后,上巳節(jié)的節(jié)期改為農(nóng)歷三月初三,故又稱“重三”或“三月三”。上巳節(jié)是古代舉行“祓除畔浴”活動(dòng)中最重要的節(jié)日,在那天,人們結(jié)伴去水邊沐浴,稱為“祓禊”,此后又增加了祭祀宴飲、曲水流觴、郊外游春等內(nèi)容。

在中國歷史上,最為著名的上巳節(jié),無過于晉代永和九年(公元353年)的那次盛會(huì)。那天,時(shí)任會(huì)稽內(nèi)史的一代書圣王羲之與友人謝安、孫綽等四十一人在浙江紹興蘭渚山下以文會(huì)友,飲酒賦詩。王羲之將這些詩賦輯成一集,并作序一篇,記述流觴曲水一事,并抒寫由此而引發(fā)的內(nèi)心感慨。這篇序文就是《蘭亭集序》,也正是那天,成就了“天下第一行書”。

天下第一行書

《蘭亭集序》是王羲之47歲時(shí)的書作,其書從容嫻和,氣盛神凝。作者置身于“崇山峻嶺、茂林修竹”之間,“極視聽之娛”,抒發(fā)樂山樂水之情,又與友人雅集,觴詠賞景之際,或悲或喜,情感跌宕,嘆人生苦短,良辰美景不常,情景交融,文思噴發(fā),乘興書之,留下了曠世杰作。其可貴之處在于自然形態(tài)之美和人的情感之美的和諧交融,因此寫來似乎有天機(jī)入神,走筆如行云流水,進(jìn)入書藝的最高境界。據(jù)說后來王羲之又寫過幾次,都沒有再達(dá)到這種境界。

后人評價(jià)《蘭亭集序》之精妙,在于兩點(diǎn)。首先是文辭華麗,文采斐然,全文雖短,卻詳盡記敘了上巳節(jié)那天蘭亭周圍山水之美和魏晉名士聚會(huì)的歡樂之情,字里行間更抒發(fā)王羲之對于生死無常的感慨。除了文辭之美,其書法成就之高,更是令人贊嘆。全文28行、324字,通篇遒美飄逸,字字精妙,用筆以中鋒為主,間有側(cè)鋒,筆畫之間的縈帶,纖細(xì)輕盈,或筆斷而意連,提按頓挫一任自然,整體布局天機(jī)錯(cuò)落,具有瀟灑流麗、優(yōu)美動(dòng)人的無窮魅力。

《蘭亭集序》的書法藝術(shù),符合傳統(tǒng)書法的最基本審美觀:“文而不華,質(zhì)而不野,不激不厲,溫文爾雅。”其筆法剛?cè)嵯酀?jì),線條變化靈活,點(diǎn)畫凝練,成為“中和之美”書風(fēng)的楷模。作為一種典雅、飄逸、瀟灑的時(shí)代風(fēng)格,其疏朗有致的布局,挺秀飄逸的風(fēng)神,變化多端的筆法,縱橫自如的取勢,總能令人觀之震撼不已,特別是其用筆的豐富,藏鋒、掛筆回鋒、由方轉(zhuǎn)圓、由圓轉(zhuǎn)方等種種變化,時(shí)出新意,平和之中見奇縱,圓轉(zhuǎn)流美,所謂“不激不勵(lì),風(fēng)規(guī)自遠(yuǎn)”(唐·孫過庭語),正是對《蘭亭集序》之神韻最恰當(dāng)?shù)脑u語。

魏晉時(shí)代,是一個(gè)詩意、自由、浪漫、狂放與分裂、戰(zhàn)亂、動(dòng)蕩相交織的特殊時(shí)期。然而就是在這樣的時(shí)代,不僅誕生了嵇康、劉伶等“竹林七賢”,也孕育了山水田園詩人謝靈運(yùn),與此同時(shí),王羲之、王獻(xiàn)之父子的書法藝術(shù),顧愷之傳神寫照的繪畫藝術(shù)……均誕生于斯時(shí),難怪被后人贊譽(yù)為繼先秦之后又一次“文藝復(fù)興”。說起這一時(shí)期的藝術(shù),人們總會(huì)將它與“形神之辯”的審美趣味聯(lián)系起來,從形神兼?zhèn)洹⒁孕螌懮癜l(fā)展到追求神似,既有道家的飄逸,又有儒家的文質(zhì)。最終,通過華美與質(zhì)樸的相結(jié)合,將審美上升到“得意忘形”的境界與高度,使書畫藝術(shù)從對外在客觀世界的如實(shí)表現(xiàn),轉(zhuǎn)向?qū)θ说膬?nèi)在精神世界的抒發(fā)與表達(dá)。王羲之的《蘭亭集序》無論從文字還是書法上,都達(dá)到了這一高度,字里行間強(qiáng)調(diào)追求“韻”的審美趣味。所謂“晉人尚韻”,其主要表現(xiàn)為自然天成、和諧暢達(dá)的柔性美,在這一點(diǎn)上,王羲之無疑是最杰出的代表。

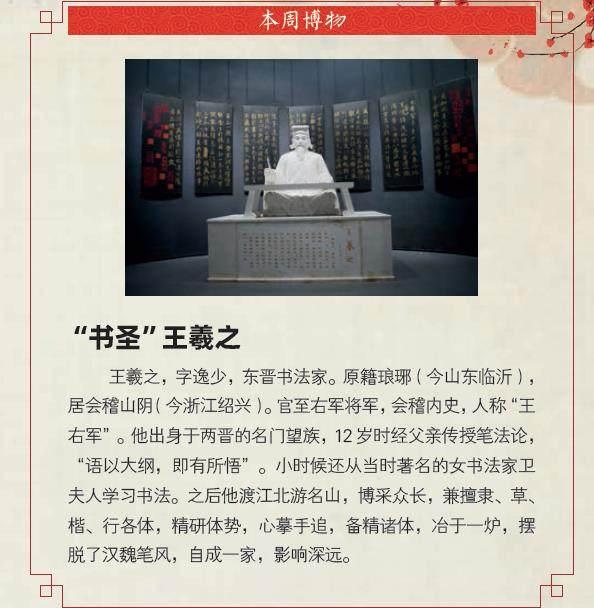

計(jì)賺蘭亭

大唐貞觀盛世,文韜武略的李世民對書法情有獨(dú)鐘,尤其喜愛王羲之的墨寶。他利用帝王之便,在天下廣為搜羅王羲之作品。每每得一真跡,便視若珍寶,興來時(shí)摹揣度之,體會(huì)其筆法,并珍藏身旁,唯恐失卻。不僅如此,他還倡導(dǎo)王羲之的書風(fēng),使得學(xué)王之風(fēng)在貞觀年間大為盛行。不僅如此,他還親撰《晉書》中的《王羲之傳論》,推頌為“盡善盡美”。

雖然所藏墨寶甚豐,但唐太宗始終沒有找到王羲之的《蘭亭集序》真本。每一念此,便悶悶不樂。原來,王羲之自己也十分珍惜此“神助”之作,把它視為傳家之寶,一路傳下,至第七代孫智永。智永圓寂前,將《蘭亭集序》傳給弟子辨才和尚。辨才深知《蘭亭集序》的價(jià)值,遂將它珍藏在臥室梁上特意鑿好的一個(gè)洞內(nèi)。當(dāng)李世民聞言《蘭亭集序》在辨才和尚處,興奮不已,三次遣人索取,可辨才和尚始終推說不知。

李世民看硬要不成,便改為智取。他派監(jiān)察御史蕭翼裝扮成書生模樣,與辨才接近,尋機(jī)取得《蘭亭集序》。蕭翼對書法也頗有研究,與辨才和尚相談甚歡。待兩人關(guān)系密切后,蕭翼故意拿出幾件王羲之的書法作品給辨才和尚欣賞。辨才看后,不以為然地說:“真倒是真的,但不是好的,我有一本真跡,那才是王羲之真正的傳世之寶。”蕭翼不動(dòng)聲色地問是什么帖子,辨才猶豫再三,才神秘地告訴他是《蘭亭集序》真跡。蕭翼故言不信,辨才一時(shí)起興,就從屋梁洞內(nèi)取出蘭亭真跡予蕭翼賞鑒。蕭翼仔細(xì)察看了一番,果為真跡。只見他臉色一變,迅即將其納入袖中,同時(shí)向辨才出示太宗詔書,辨才此時(shí)方知上當(dāng),但悔之已遲。后來,畫家閻立本根據(jù)這個(gè)故事,畫出了人物畫史上赫赫有名的《蕭翼賺蘭亭圖》,至今其摹本仍存于世。

閻立本《賺蘭亭》摹本。

獲得真跡后,唐太宗敕令侍奉宮內(nèi)的拓書人趙模、韓道政、馮承素、諸葛真等四人,各拓?cái)?shù)本,賞賜給皇太子及諸位王子和近臣。因此當(dāng)時(shí)這種“下真跡一等”的摹本亦洛陽紙貴。此外,還有歐陽詢、褚遂良、虞世南等名手臨本傳世。可能是真的太愛這部名作了,唐太宗甚至下旨,自己百年后要以真跡殉葬昭陵,從此,《蘭亭集序》真本世間難尋,但數(shù)量眾多的摹本、刻本卻廣為流傳,難怪宋米芾有詩云:“翰墨風(fēng)流冠古今,鵝池誰不愛山陰;此書雖向昭陵朽,刻石尤能易萬金。”