硯山縣維摩鄉(xiāng)炭房社區(qū):凝心聚力謀發(fā)展 團結(jié)互助建家園

文 / 楊月波

“炭房社區(qū)來安家,衣食住行變化大。黨的民族政策好,日子越過越瀟灑……”這是硯山縣維摩鄉(xiāng)炭房社區(qū)流傳的一段順口溜。“這幾句話道出了我們的心聲,這里就是我們的家。”社區(qū)居民熊國花說,希望今后的日子如順口溜中說的一樣,越過越瀟灑。

維摩鄉(xiāng)炭房社區(qū)圓夢、興業(yè)居民小組是硯山縣最大的易地扶貧搬遷安置點,居住著漢、壯、彝、苗等民族,共安置223 戶1069 人。自群眾搬遷安置以來,炭房社區(qū)始終以鑄牢中華民族共同體意識為主線,扎實開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動,促進各族群眾交往交流交融,著力構(gòu)建各民族共居共學(xué)、共事共樂的互嵌式社區(qū)結(jié)構(gòu)和社會環(huán)境,譜寫出一曲同舟共濟、攜手相親的民族團結(jié)“同心曲”。

黨建聚力共筑“幸福家”

“炭房社區(qū)是一個溫馨的大家庭,社區(qū)居民之間互幫互助、相親相融,讓我們倍感溫暖。”在群眾剛搬遷入住不久,從路獨村小組遷出的群眾李樹興就在家中病逝了,家人沉浸在失去親人的悲痛與無助中。聞訊而來的黨員干部和左鄰右舍紛紛伸出援助之手,主動幫助料理后事,在村干部和鄰里的幫助下,解決了李樹興家人的燃眉之急,讓他們深刻感受到了黨和政府的關(guān)心、周邊鄰里的溫暖。社區(qū)困難兜底戶李樹真,搬遷入住后沒有多余的資金進行房屋裝修,黨員馬有權(quán)在了解情況后,看在眼里,急在心里,便積極向上爭取資金,在原有5 萬元危房改造資金的基礎(chǔ)上,又爭取到1 萬元為李樹真老人完成房屋裝修。在炭房社區(qū),黨員積極作為,為群眾辦實事的事例還有很多很多……

小蜜桃大產(chǎn)業(yè)

學(xué)習黨的政策

多年來,炭房社區(qū)秉承“哪里有搬遷群眾,哪里就有黨組織”的要求,充分發(fā)揮黨組織在搬遷前的宣傳發(fā)動、搬遷中的跟蹤服務(wù)、搬遷后的發(fā)展保障作用,在群眾搬遷入住后及時成立了興業(yè)、圓夢2 個黨支部,選優(yōu)配齊了村組干部、婦代小組,成立了村民議事會、道德評議會、禁賭禁毒協(xié)會、紅白理事會等組織,積極組建黨員先鋒隊、志愿服務(wù)隊,在每一排房子中選出一名片長,形成以黨組織為核心、黨員干部為前端、覆蓋至整片樓房、結(jié)對到住戶的“橫向到邊、縱向到底”的網(wǎng)格化服務(wù)管理格局,實現(xiàn)安置點內(nèi)“有組織管理事務(wù)、有干部服務(wù)群眾”,群眾遇事“敲得開門、找得到人、辦得成事”,讓搬遷群眾有了“主心骨”。社區(qū)黨員主動服務(wù),及時入戶走訪,到群眾家中摸底調(diào)查,對生活相對困難和有留守老人的家庭和每位成員情況做到了如指掌。同時,利用居務(wù)公開欄、居民小組公開欄,廣泛收集居民對于創(chuàng)建工作的意見建議及生活訴求。

穩(wěn)崗就業(yè)培育“新居民”

“搬遷前我們生活環(huán)境相當惡劣,因為石漠化嚴重,栽田種地收入也很低,現(xiàn)在搬到這里,除了生活環(huán)境變好了,還能到附近的扶貧車間打工增加收入,日子也越來越好。”居民莫興秀說起社區(qū)的新生活,滿臉的笑容。如今,莫興秀家中電視、冰箱、洗衣機等家電一應(yīng)俱全,房屋內(nèi)物品擺放有序,家中打掃得干干凈凈,真正實現(xiàn)了易地搬遷脫貧夢。從倮可者廣南丫口村搬遷至炭房社區(qū)的熊國花,通過群眾選舉當選圓夢小組婦女代表小組長,當她看到搬遷入住后部分婦女無事可做,便主動擔起了扶貧車間聯(lián)系人的擔子,積極動員身邊60 余名婦女到扶貧車間務(wù)工實現(xiàn)增收。

為實現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”的目標,炭房社區(qū)積極引導(dǎo)群眾不等不靠,通過外出及就近務(wù)工、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、生態(tài)補償、個體經(jīng)商幾種途徑解決收入來源問題。通過開展廚師培訓(xùn)以及病蟲害防治、經(jīng)濟林果種植等培訓(xùn),實現(xiàn)居民增收。依托紅蜜桃、軟籽石榴等經(jīng)濟林果種植基地,大力實施富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè),實現(xiàn)勞動力就業(yè)670 余人。同時,積極搭建勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)新平臺,在易地扶貧搬遷安置點,通過半成品加工的方式成立扶貧車間,共帶動207 人就業(yè),累計完成產(chǎn)品7 萬余件。扶貧車間的建立,讓群眾在家門口務(wù)工就業(yè)的同時還可以照顧家庭,實現(xiàn)了“務(wù)工務(wù)農(nóng)顧家”三不誤,有效解決留守老人、留守兒童的照管問題。如今的炭房社區(qū),基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善,人居環(huán)境得到提升,通過提高自我發(fā)展能力、吸納就業(yè)能力和輻射帶動能力,真正成為集商貿(mào)業(yè)、農(nóng)特產(chǎn)品加工業(yè)、承接普者黑旅游、餐飲、休閑、服務(wù)和民族特色為一體的服務(wù)型小城鎮(zhèn)。截至2022 年底,圓夢、興業(yè)居民小組人均收入達16946 元。

群眾安居促進“大融合”

在社區(qū)里,活動廣場、電影院、綜合服務(wù)大廳、老年之家、婦女之家、兒童之家、青年之家等設(shè)施一應(yīng)俱全,定期組織開展活動,提供不同年齡段人群的交流活動平臺,促進各族群眾廣泛交往、全面交流、深度交融,不斷凝聚起同心共進的社區(qū)氛圍。“我們不斷完善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加強社區(qū)民生服務(wù),提升基層治理能力,讓生活在這里的各族群眾同發(fā)展共進步,畫好社區(qū)民族團結(jié)‘同心圓’。”炭房社區(qū)黨總支書記姜沿虎介紹。

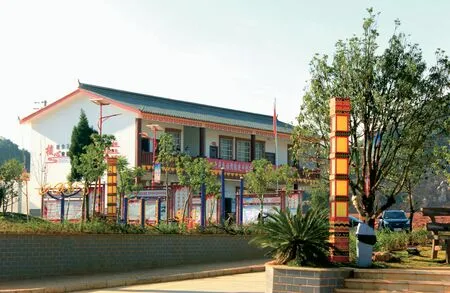

為讓搬來的各族群眾“留得住”,社區(qū)積極營造優(yōu)美舒適、便捷文明的生活環(huán)境,讓群眾感受到社區(qū)大家庭的溫暖。通過硬化居民小組進村入戶道路、改造居民房屋、改善居民生產(chǎn)生活條件,不斷提升村容村貌美化、亮化水平;村組均通自來水,安全飲水有保障;新建社區(qū)辦公樓及炭房安置點活動廣場,鄉(xiāng)村電影院、電子閱覽室、敬老院、中心幼兒園等進一步配齊。充分利用社區(qū)居務(wù)公開欄、居民小組公開欄,按時張貼醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險繳納公告及繳納步驟,對征兵宣傳公告等相關(guān)政策進行宣傳。對社區(qū)服務(wù)事項、財務(wù)、居務(wù)等社區(qū)重大事項及時進行公示,及時公示黨員黨費收繳情況、財務(wù)情況,對農(nóng)村低保補助、高齡補貼發(fā)放、特困人員補助、殘疾人兩項補貼等情況進行公開公示,自覺接受各族群眾的監(jiān)督。加強社區(qū)民生服務(wù),讓服務(wù)深得人心,促進社區(qū)各族群眾團結(jié)一心。截至目前,為民代理代辦事項1260 件,為民解決問題和困難708 件,為民解答疑惑877 起。修改完善社區(qū)規(guī)章制度,積極整合社區(qū)資源。制定社區(qū)居規(guī)民約及居民小組居規(guī)民約、環(huán)衛(wèi)工人工作制度等,維護社區(qū)秩序;成立紅白理事會,按照移風易俗相關(guān)政策要求進行社區(qū)紅白喜事管理,引領(lǐng)文明新風,促進社區(qū)各民族共同團結(jié)進步;成立護村護寨隊,協(xié)助社區(qū)綜治專干做好社區(qū)綜治維穩(wěn)相關(guān)工作,認真調(diào)解矛盾糾紛。社區(qū)積極圍繞居民需求提供服務(wù),以服務(wù)促創(chuàng)建,以服務(wù)聚人心,對困難居民進行入戶走訪,積極協(xié)調(diào)化解各類矛盾糾紛,促進了民族團結(jié)和諧安定。同時,積極開展評選活動,通過評選民族團結(jié)進步示范戶,為各民族群眾樹立典范,促進社區(qū)各族群眾團結(jié)友愛。聘請環(huán)衛(wèi)工人及公益性保潔員共21 名,讓社區(qū)各個居民小組環(huán)境衛(wèi)生保潔保障機制運行正常。以社區(qū)兒童之家為依托,為社區(qū)留守兒童建造一個愛的“小港灣”,開展民族刺繡、彝族弦子舞、書法培訓(xùn)等活動,讓留守兒童感受到溫暖,并以此引導(dǎo)社區(qū)各族兒童從小接受中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化熏陶、感受中華文化的博大精深,增進“五個認同”,樹立各民族休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。

如今炭房社區(qū)的居民紅白喜事大家一起辦、困難問題大家一起解決、節(jié)慶活動大家一起歡度、幸福快樂大家一起分享。在這里,各族群眾真正成為了相親相愛的一家人,在這里,勤勞勇敢的各族同胞真正圓了興業(yè)夢,過上了幸福甜蜜新生活,成為文山州各民族手足相親、守望相助、交往交流交融的典范。