馬關縣民族服飾產業園:打造民族文化創新性發展樣本

文 / 蘇寧 楊月波 劉紅丹

在馬關縣民族服飾產業創業園,數臺縫紉機飛速轉動,苗族小伙陶書韓手指翻飛,一件件色彩艷麗、花紋多樣的民族服飾成衣“新鮮出爐”。不久后,這些服飾將經過馬關都龍口岸或麻栗坡天保口岸銷往越南。

馬關縣民族文化悠久,從事民族服飾制作者老少更替,口傳身授自古未斷,一生只從事民族服飾制作者比比皆是。

近年來,馬關縣依托當地世居民族眾多、服飾文化底蘊深厚和獨特的區位優勢,通過建設民族服飾產業創業園、舉辦民族服飾文化節等活動,著力打造面向全州、全省、全國及輻射南亞東南亞的集民族服飾、文創產品設計、加工、展示、銷售于一體的民族文化、服飾文化、產業經濟示范中心,讓民族服飾產業創業園成為弘揚中華優秀傳統文化、推動民族文化創造性轉化創新性發展、構筑中華民族共有精神家園的樣本。

“人文之美” 擦亮民族文化產業的窗口

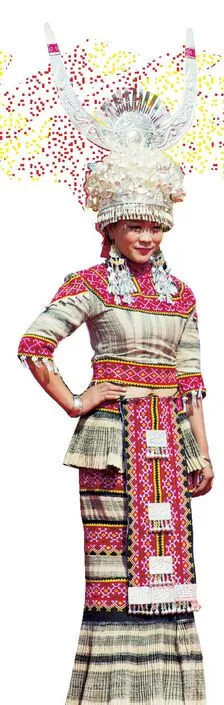

馬關縣民族服飾產業創業園,于2023 年5 月8 日正式開園,吸引了來自紅河州蒙自市、金平縣,文山州文山市、廣南縣、富寧縣等地的53 家企業和個體工商戶入駐園區,主要經營壯、苗、彝、布依等民族的服飾及文創產品。園區以文山州豐富的民族文化資源為依托,結合“民族服飾展示館”,形成旅游商業布局。

“我們堅持民族文化遺產傳承與各具特色的民族服飾產業融合發展。利用園區開展大麻紡織、刺繡、服裝設計、直播帶貨等內容的職業技能培訓,聚集資源、培育資源、發展資源,形成融合一、二、三產的民族服飾行業產業鏈。”馬關縣農業農村和科學技術局副局長、縣服飾產業發展辦公室副主任羅紹錄介紹。

園區與農文旅互動融合發展,以“民俗風情”為特色,以非物質文化遺產及文創產品體驗為亮點,展現了文山的“人文之美”。

產業園一方面帶動文山州旅游觀光業和民族服飾產業的發展,帶動群眾增收致富;另一方面通過對文山州民族文化的深入挖掘,豐富民族文化內涵,增強中華文化認同,成為了展示文山形象的窗口。

“人文之光” 創造民族文化產業的春天

走進馬關縣民族服飾產業創業園,統一的門頭上標注了每個創業者的個性店名,這里托起了眾多熱愛民族文化、傳承和發展民族服飾的創業者的夢想,消費者對民族服飾的青睞更重塑了這些手工藝人的文化自信。

“我從小就跟著家里人學做民族服飾,逐漸培養起了對民族服飾的喜愛,現在店里的民族服飾都是我自己設計、自己做的。”蒙讓服裝店老板龍立峰介紹,“從園區開園我的服裝店就入駐了,政府的優惠政策給了我更大的發展平臺,市場的良好反饋也使我信心倍增,我將繼續專注民族服裝的制作和創新。”

在園區內聚集了眾多堅守夢想的傳統手藝人,這里既有初出茅廬的新手,也有經驗豐富的老將,他們共勉奮進,一同帶來了民族服飾的春天。

“從開業至今我的店已經回本了。” 馬關桑梓非遺文化傳承有限公司負責人駱玉梅從上海回鄉創業,經營著一家文創公司。“我的家人都是能工巧匠,小時候看母親刺繡,看父親做竹編,耳濡目染之下讓我對傳統民族技藝有很深的情感。”駱玉梅說,如今,公司將刺繡、竹編、版畫、蠟染、扎染等傳統技藝與現代科技、市場需求相結合,不斷創新發展,致力于推廣和傳承地方特色的非物質文化遺產。我們相信只有將傳統工藝與現代科技相結合,才能創造出更加豐富、有內涵的產品和文化價值。

“桑梓”的成功,是馬關縣創新發展文化產業的縮影。近年來,馬關縣鼓勵全縣零散商戶利益捆綁成立企業,開發富有民族文化底蘊的民族娃娃服飾、手提袋、手包、民族工藝品等衍生品,在傳統的基礎上創新和改良民族服裝、飾品、設計和配色等,以市場為導向,迎合消費需求,延伸產業鏈,創新產品設計,將傳統文化與時代審美、民族特色與國際潮流有機結合,增強市場競爭力,促進民族服飾產業發展。目前,馬關縣民族服飾產業創業園各民族服裝服飾層出不窮,馬關民族服飾及文創產品遠銷越南、老撾、美國、法國等國家,讓文創產業成為世界各族人民認識馬關、了解馬關的窗口。

為打響民族文化產品品牌,馬關縣還借助現代宣傳平臺并結合民族節慶、大型文化活動開展各項宣傳活動,將民族文化活動和民族服飾及文創產品融入旅游產業。如組織園區代表到貴州省貞豐縣參加“盛裝節”,對外展示馬關民族服飾產品。組織參與各類大型文化活動,開展民族服裝秀7 場次,各鄉鎮巡演10 余場次。組織商戶參與電商直播、網絡銷售等培訓班300 余人次。馬關縣民族服飾蜚聲海內外,2023 年產值突破1 億元。

“人文之魅” 提升民族文化產業的厚度

民族文化是馬關縣民族服飾產業創業園的核心。產業園作為知識密集型和勞動密集型的文化產業,通過人才的集約、傳播的集約、知識的集約,形成品牌文化產業“高地”,從而加強文山州民族文化產業的厚度。

要發展,就必須依靠政策、項目、資金、人才等“硬手段”,打造一個適應文山民族文化產業發展的“硬環境”。為此,馬關縣通過政策扶持,推動民族服飾產業創業園大眾創業、萬眾創新。通過3 年內免收房租等一系列優惠政策,大力扶持各入駐商戶。

“入駐園區的商戶有一個大群,群內可以信息共享以及相互幫忙解難題,每個群成員都很活躍,大家就像一家人一樣。” 陶書韓告訴記者。分散在馬關各地的民族服飾企業和個體工商戶資源由此聚集起來,優勢互補、共謀發展,改變了馬關縣民族服飾行業“小、散、弱”的局面。

一顆珠子串起一群人。據介紹,加工一件民族服飾成衣,包括裁剪、刺繡等環節,每一部分經過不同工人的雙手來完成,一環緊扣一環,這種流動式的勞動形式帶動了2000 余名各族群眾就近就地就業。

“現在我們擁有這么好的園區,對于一名對民族服飾充滿熱情的愛好者來說,無疑是一個可以投身其中的理想之地,我感到非常欣喜。因為在這里,我不僅可以創業,更可以傳承和發揚民族服飾文化。” 民族服飾產業創業園的楊達美說。

據悉,為了讓園區從業人員更好地掌握面料選擇、剪裁技巧、色彩搭配、款式設計等民族服飾的基本知識和制作技能,民族服飾產業創業園還組織開展了麻布紡織制作、刺繡和服飾制作等各種培訓。

今年1 月,馬關縣還組織民族服飾產業創業園內的各商戶參加了楚雄時裝周,參與展出了多種不同民族的服裝,讓文山州民族服飾得到了新的演繹與展示。馬關縣民族服飾產業創業園已然成為了文山民族文化產業的一塊“招牌”。