基于SERVQUAL模型的重慶市12所區級婦幼保健院門診服務質量調查*

楊 蓉,楊 娟,丁 燁

(重慶市婦幼保健院/重慶醫科大學附屬婦女兒童醫院:1.婦產科;2.護理部;3.紀委監察室,重慶 401147)

國家衛生健康委員會在《關于貫徹2021-2030年中國婦女兒童發展綱要的實施方案》[1]中指出,要以需求為導向,推進優質護理服務,改善婦幼群體就醫體驗。婦幼保健院作為醫防融合的重要機構,主要承擔婦女兒童預防保健及基本醫療服務工作。而區級婦幼保健院作為城鄉醫療衛生服務體系的紐帶,主要承擔了區域內婦幼群體常見病診療服務及急危重癥搶救和轉診[2]。推動區級婦幼保健院醫療服務質量改進是合理分流,充分利用醫療資源,促進分級診療制度落實的關鍵環節。據統計,至2022年底我國婦女兒童占比近2/3[3]。尤其是“三孩政策”出臺后,孕產婦及嬰幼兒對醫療保健及服務質量的需求度更高,這給婦幼保健院帶來了新的挑戰。SERVQUAL模型以消費者為核心,通過對比服務質量與感知之間的差距,探索問題產生的根源,為制訂科學的改進措施提供理論框架和實證依據,目前已被廣泛應用于醫療領域[4-5]。現有醫療服務質量調查多針對綜合性三級醫院[5-6],較少涉及區級婦幼保健院。鑒于此,本研究基于SERVQUAL模型結合重要性-績效分析法(importance-performance analysis,IPA)對重慶市區級婦幼保健院門診的服務質量進行分析,以期發現服務短板,為改善門診服務質量提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2022年5-7月,采用分層隨機抽樣法選取重慶市主城區(4所)、渝東南地區(4所)、渝東北地區(2所)、渝西地區(2所)共12所區級婦幼保健院的門診患者為研究對象。其中三級醫院3所、二級醫院9所;床位數30~310張,平均(148.00±108.56)張。納入標準:(1)除兒科患者外,其余受訪者年齡≥18歲;(2)門診患者;(3)具有閱讀和理解能力,能獨立完成問卷填寫;(4)知情同意,自愿參加本次研究。排除標準:(1)患有嚴重身體及心理疾病者;(2)精神狀況異常和智力障礙者;(3)陪護家屬(兒科患者除外)。本研究經重慶市婦幼保健院倫理委員會審核通過。

1.2 方法

1.2.1調查工具

(1)一般人口學信息調查表:內容包括性別、年齡、文化程度、職業、家庭人均月收入、醫療保險類型等;(2)SERVQUAL量表:該量表由牛宏俐[7]研制,張名明等[4]修訂,包括期望服務和感知服務兩個部分,共6個維度(38個條目):可靠性(條目1~10)、保證性(條目11~15)、響應性(條目16~19)、經濟性(條目20~23,其中條目22額外費用包括“醫療服務類”)、移情性(條目24~29)、有形性(條目30~38)。量表采用Likert 5級評分法,將患者對門診服務質量的期望程度分為“不期望”“不太期望”“一般”“比較期望”“非常期望”,分別賦值1~5分,將患者對門診服務質量的感知程度分為“不滿意”“不太滿意”“一般”“比較滿意”“非常滿意”,分別賦值1~5分。

1.2.2資料收集

在取得各區級婦幼保健院管理者同意后采用“問卷星”進行調查。問卷統一指導用語,遵循自愿原則,承諾數據僅用于本研究。選擇醫院結算處、藥房及門診大廳等就診結束的患者進行調查,調查對象微信掃描二維碼即可作答,所有內容填寫完畢方可成功提交,為防止一機多答,設置互聯網協議地址(IP地址)及答題時間。本研究最終納入患者500例,發放問卷500份,回收有效問卷491份(9例患者未按時提交問卷),有效回收率為98.2%。

1.2.3評價方法

(1)門診服務質量評價:根據SERVQUAL模型的計算公式[7],門診服務質量分值為患者實際感知值與期望值之間的差值,若差值為負數則表明感知低于期望,患者認為真實感受到的服務質量較差;若差值為正數則表明真實體驗超出預期,醫院的服務質量讓患者感到滿意;若差值趨近于0則表明實際感知與內心期望基本相匹配,服務質量較好。(2)IPA:采用由YIN等[8]修訂的方法,該方法將重要性維度作為X軸,績效感知維度作為Y軸,計算2個維度的平均值并構建IPA二維象限圖。本研究將患者對門診服務的期望值作為X軸,感知值作為Y軸,以二者的平均值為交叉點制作IPA二維象限圖,將38個條目歸分到4個區域。區域Ⅰ為“魅力區域”,該區域內期望值與感知值均超過平均值,表明患者對醫院服務質量的期望與實際感知是相符的,是醫院具有競爭優勢的區域要素;區域Ⅱ為“驚喜區域”,該區域內期望值低于平均值但感知值卻超過平均值,表明患者對該部分服務的滿意度超出了內心期望,醫院在這方面做得很好;區域Ⅲ為“潛能區域”,該區域內期望值與感知值均低于平均值,表明患者對該部分服務的期望低且實際感受也差,醫院應酌情改進;區域Ⅳ為“改進區域”,該區域內期望值高于平均值但感知值卻低于平均值,表明患者對這部分服務有很強的需求性,亟需醫院加強改善。

1.2.4信效度檢驗

Cronbach’s α檢驗結果顯示門診服務質量量表感知部分的信度為0.975,期望部分為0.977,均>0.7,信度較好。因子分析該量表的結構效度,門診服務質量感知值與期望值總的KMO分別為0.937和0.936,Bartlett檢驗值分別為4 308.815和4 505.430,差異均有統計學意義(P<0.05),該量表結構效度較好。各維度信度及結構效度見表1。

1.3 統計學處理

2 結 果

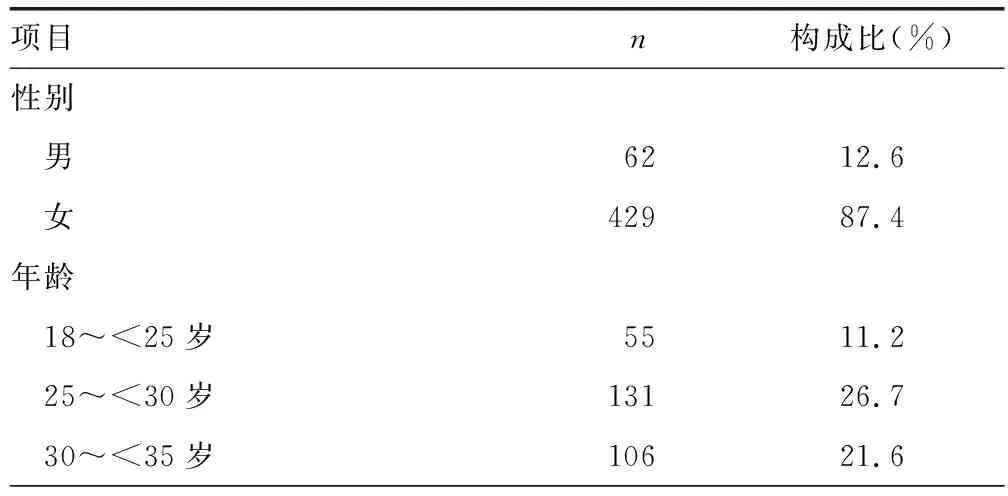

2.1 門診患者基本情況

491例患者中,男62例(12.6%),女429例(87.4%),平均年齡(34.31±9.80)歲;文化程度以大專及以上為主,占67.8%(333/491);自由職業及其他占34.4%(169/491);家庭人均月收入大多≤8 000元,占78.6%(386/491);多數患者有醫療保險,占92.3%(453/491),見表2。

表2 門診患者基本情況(n=491)

2.2 門診服務質量評價

30個條目的感知值低于期望值,22個條目的期望值與感知值比較,差異有統計學意義(P<0.05),其中感知值高于期望值且差值較大的條目有“候診時間”(0.17)、“餐飲費用”(0.08),感知值低于期望值且差值最小的是“宣傳資料”(-0.04),差值最大的是“窗口布局”(-0.12),見表3。

表3 患者門診服務質量期望值與感知值比較分)

2.3 門診服務質量評價指標的IPA分析

期望值平均值為4.68,感知值平均值為4.65,差值為-0.03,以此期望值與感知值平均值為數據軸歸分整體門診服務質量的38個條目,其中條目10、11、12、13、14、15、18、19、24、28、31、36、37在區域Ⅰ,條目17、23、25、27、29在區域Ⅱ,條目1、2、3、16、22、26、33在區域Ⅲ,條目4、5、6、7、8、9、20、21、30、32、34、35、38在區域Ⅳ,見圖1。

圖1 門診服務質量評價指標IPA二維象限分析圖

3 討 論

3.1 患者門診服務質量期望值與感知值存在差距

本次調查結果顯示,區級婦幼保健院門診服務質量期望值大多高于感知值,說明患者在門診就醫過程中的實際感知未達到預期,這與文獻[9-10]的調查結果一致。婦幼保健院就診群體主要是孕產婦、婦女及兒童,均屬于弱勢群體,尤其是孕婦,出于對胎兒安全的擔憂加上本身激素水平變化,容易產生焦躁情緒[11-12]。而相對于其他綜合醫院,婦幼保健院人、財、物等資源相對匱乏,規模較小,人流密集,患者往往對就診流程及環境感受較突出。本研究結果顯示,患者在“窗口布局”和“預約掛號”兩方面的期望值與感知值差值最大,與其他研究結果[9,13]類似。區級婦幼保健院多數為區級基層醫院,硬軟件設施設備較差,功能布局及流線設計不夠合理,各項醫療項目之間銜接不暢通,容易出現線路反復及流線交叉的情況,導致醫療效率低下。因此,醫院應綜合考慮醫療行為聯系的密切度,合理設置不同科室部門之間的距離,節省就診時間,提升醫院運行效率和整體環境品質;同時,多數醫院以人工窗口預約掛號為主,形式單一,而預約掛號作為就診流程的第一步,其便利程度對提升婦幼群體的總體滿意度至關重要[14]。因此,管理者應加強智慧醫院建設,充分借助網絡預約服務平臺,促進患者分時段就診,合理分流人群。

3.2 可靠性、經濟性及有形性是門診服務質量的薄弱環節

針對IPA分析結果中的“魅力區域”及“驚喜區域”,如服務態度、主動服務性及候診時間等,應做好維護工作,持續提升該區域對患者帶來的良好就診感受。但本次調查顯示門診服務中仍存在較多的薄弱環節,需加強改進。條目4、7、8、9提示門診患者對醫療技術、診斷治療等方面具有較高的期望但體驗不佳,與文獻[5,15]的研究結論相似。從患者角度來看,無論就診于哪種層級的醫療機構,都對接受治療后能獲得明確的診斷結果和改善健康狀況有較高的期望[16]。本研究選取的區級基層婦幼保健院多數為二級醫療機構,醫療技術水平相對有限。而醫療服務產品本身存在信息不對稱性,加上患者認知上的差異,容易出現治療效果高期望與現實落差大的情況。條目5、6、20、21反映門診患者對醫療費用的內心期望較高但實際感受卻較差,這與文獻[17-18]的研究結果一致。本研究中有78.6%的家庭人均收入≤8 000元,34.4%的患者職業不穩定,需要醫療自費者占7.7%,經濟壓力高,對醫療診療收費價格較敏感,當費用高于預估價,如開具特殊檢查、高值耗材、醫療保險目錄外的藥物產生更多的費用時,則更容易產生不滿情緒[19]。條目30、32、34、35、38說明患者對醫院的有形性服務方面具有較高的需求性,與陳吟等[20]的調查結果相同。在目前現代化智慧醫療的形勢下,患者在追求醫療技術質量的同時,對非醫療技術性服務也有更高的需求[21]。醫療中的服務環境、設施設備及整個就診流程中穿插的人文關懷會直接影響患者的就醫體驗。這提示婦幼保健院在提高醫療水平的同時,也應重點提升醫療服務質量。

3.3 提升婦幼保健院門診服務質量的建議

本研究發現,門診患者對醫療服務質量的實際感知基本低于內心期望,多項指標滿意度較低。為有效改善婦幼保健院門診患者就診體驗,結合本研究結果提出以下幾點建議:(1)重點強化醫療技術硬實力。積極推進人才資源供給側改革,加大人才引進的投入,完善人才培養制度[22];增加先進醫療設備的購入,擴寬醫療服務領域,豐富臨床診療內涵;完善上級醫院對口支援制度,加大三級醫院幫扶力度,探索分級診療制度下大型公立婦幼保健院與基層婦幼保健院醫療技能共贏發展的途徑[23],始終把提高醫療技術質量擺在核心位置。(2)適度減少醫療費用支出。醫院管理者應進一步優化薪資績效考核方案,弱化藥品與收益之間的絕對關系,杜絕不合理用藥;積極推進醫藥代償制度,豐富同類疾患藥品種類并進行透明化管理[24],讓患者在了解藥品差異的基礎上自行選擇;建議醫療保險管理部門適度增加醫療保險報銷藥品目錄,積極推進城鄉醫療保險同質化管理,縮小城鄉差距;改革醫療保險經辦服務機制,進一步規范屬性、落實權責、明確分工,持續增強醫療保險制度保障功能[25]。(3)優化醫院硬軟件服務設施。提升醫院信息化建設水平,推進自助機、網絡及電話預約掛號建設,增派人工或機器人引導服務;清晰窗口部門布局,統一樓層編碼排號,增設醒目門牌指引,結合導醫指引及廣播提示及時為患者排疑解惑;建立電子回訪檔案,增設線上問診,優化就診流程,實現優質、高效、便捷的就醫服務。

綜上所述,本研究借助SERVQUAL模型對門診患者服務質量期望值和感知值進行調查,利用IPA對測評結果進行分析,結果表明改善門診服務質量應重點攻克醫療技術、醫藥費用及服務配套3個方面,這對提升區級婦幼保健院門診服務質量具有一定的指導意義。但本研究也存在一定的局限性,未分析人口學因素對門診服務質量的影響;本研究僅選取重慶市部分婦幼保健院,樣本量較小,后期可進行大樣本量的調查,以期更全面、科學地探索影響門診服務質量的因素。