ER、PR和p53在子宮內膜癌患者病理分型中的變化規律分析

俄志亮

【摘要】目的:探討ER、PR和p53在子宮內膜癌患者病理分型中的變化規律。方法:選擇我院收治的60例子宮內膜癌患者,依據病理分型分為彌漫型子宮內膜癌組、局限型子宮內膜癌組與息肉型子宮內膜癌組,各20例。比較三組ER、PR和p53表達水平。結果:三組患者的ER表達水平比較差異不大,P>0.05。三組患者的PR表達水平比較差異不大,P>0.05。三組患者p53表達水平比較差異顯著,P<0.05。結論:不同病理分型子宮內膜癌患者p53表達水平有差異,ER和PR與子宮內膜癌患者病理分型相關。

【關鍵詞】子宮內膜癌;ER;PR;p53;病理分型;變化規律

Analysis of the change patterns of ER,PR and p53 in the pathological classification of endometrial cancer patients

E Zhiliang

Qingyang Xifeng District Peoples Hospital, Qingyang, Gansu 745000, China

【Abstract】Objective:To investigate the changes of ER,PR and p53 in the pathological classification of endometrial cancer patients. Methods:60 endometrial cancer patients admitted to our hospital were selected and divided into diffuse endometrial cancer group,localized endometrial cancer group and polypoid endometrial cancer group according to pathological classification,with 20 cases in each group.The expression levels of ER,PR and p53 between the three groups were compared.Results:There was no significant difference in ER expression levels among the three groups of patients,P>0.05.There was no significant difference in PR expression levels among the three groups of patients,P>0.05.There was a significant difference in p53 expression levels among the three groups of patients,P<0.05.Conclusion:There are differences in p53 expression levels among patients with different pathological classification of endometrial cancer,and ER and PR are correlated with the pathological classification of endometrial cancer patients.

【Key Words】Endometrial cancer; ER; PR; p53; Pathological classification; Changes law

子宮內膜癌屬于上皮性惡性腫瘤,發病后主要導致患者陰道出血與月經紊亂,部分患者有下腹隱痛和異常排液的情況,有調查顯示這種惡性腫瘤常在女性圍絕經期和絕經后發病,絕經后患者發病率為70%~75%,年齡在55歲左右,近年來發病率有明顯升高趨勢,發病年齡明顯下降,有年輕化趨勢[1-2]。臨床調查顯示不同病理分型的子宮內膜癌患者治療手段與預后存在差異[3-4],目前,主要病理分型為彌漫型子宮內膜癌、局限型子宮內膜癌與息肉型子宮內膜癌,有研究指出采用雌激素受體(Estrogen receptor,ER)、孕激素受體(Progesterone receptor,PR)、抑癌基因p53評估子宮內膜癌生物學行為的效果顯著,這類參照指標有助于準確評估患者的病情[5]。本文對60例子宮內膜癌患者臨床資料進行分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院婦科2021年1月—2023年12月收治的60例子宮內膜癌患者,依據病理分型分為彌漫型子宮內膜癌組、局限型子宮內膜癌組與息肉型子宮內膜癌組,各20例。納入標準:(1)均經過病理學檢查獲得診斷以及病理分型明確者;(2)具有較好的認知與理解能力,可以配合樣本采集以及ER、PR、p53檢測工作者;(3)同意參與此次研究者。排除標準:(1)子宮內膜癌組織采集前接受過抗腫瘤治療者;(2)ER、PR、p53檢測結果不明確者。彌漫型子宮內膜癌組患者年齡34~67歲,平均年齡(48.69±5.21)歲;病程0.8~6.6年,平均病程(3.45±0.65)年;病灶最大徑1.3~6.6cm,平均病灶最大徑(1.93±0.25)cm;TNM分期:Ⅱ期3例、Ⅲ期14例、Ⅳ期3例。局限型子宮內膜癌組患者年齡33~68歲,平均年齡(48.76±5.30)歲;病程0.6~6.8年,平均病程(3.51±0.72)年;病灶最大徑1.2~6.8cm,平均病灶最大徑(1.96±0.28)cm;TNM分期:Ⅱ期2例、Ⅲ期15例、Ⅳ期3例。息肉型子宮內膜癌組患者年齡36~66歲,平均年齡(48.71±5.27)歲;病程0.7~6.4年,平均病程(3.48±0.68)年;病灶最大徑1.2~6.5cm,平均病灶最大徑(1.90±0.22)cm;TNM分期:Ⅱ期2例、Ⅲ期16例、Ⅳ期2例。三組子宮內膜癌患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),可以分組比較。

1.2方法

將本次研究情況與注意事項耐心告知每位患者,征得患者知情同意后,取患者的子宮內膜癌組織進行檢查,測定組織上的ER、PR和p53表達水平,以免疫組化SP染色法測定,采用顯微鏡觀察組織切片,每張切片觀察5個視野,對100個瘤細胞進行觀察計數。評定切片組織的染色強度和陽性細胞數,將上述兩個指標的乘積進行計算,以半定量積分法評定結果:0分表示完全不染色,1分表示淺棕黃色,2分表示棕黃色,3分表示深棕黃色;1分表示陽性細胞百分比在0%~24%,2分表示陽性細胞百分比在25%~49%,3分表示陽性細胞百分比在50%~74%,4分表示陽性細胞百分比在75%~100%。將上述評定得到的分值相乘,獲得的結果表示陽性,陰性(-)為0分,弱陽性(+)為1~4分,中度陽性(++)為5~8分,強陽性(+++)為9~12分。

1.3觀察指標

觀察彌漫型子宮內膜癌、局限型子宮內膜癌與息肉型子宮內膜癌患者的ER、PR和p53表達水平,分析上述三個指標與子宮內膜癌患者病理分型的相關性。

1.4統計學方法

采用SPSS 24.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行x2檢驗,計量資料采用(x±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

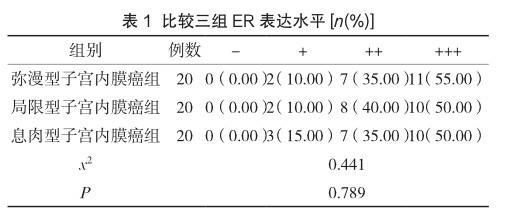

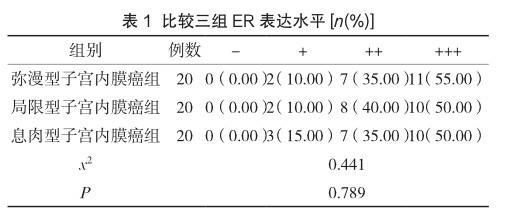

2.1 比較三組ER表達水平

三組患者的ER表達水平比較差異不大,P> 0.05。見表1。

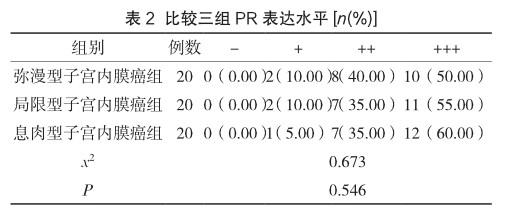

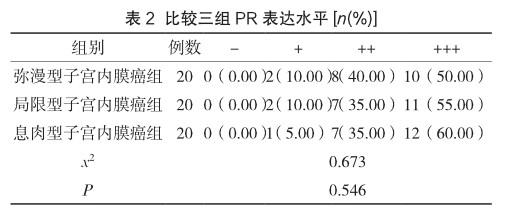

2.2 比較三組PR表達水平

三組患者的PR表達水平比較差異不大,P> 0.05。見表2。

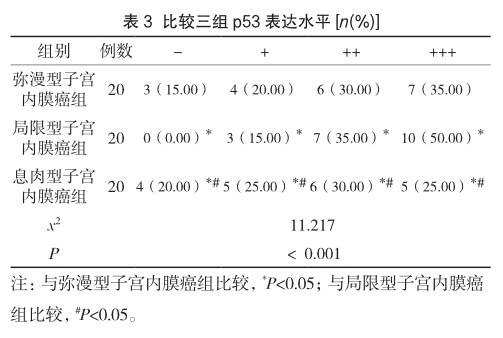

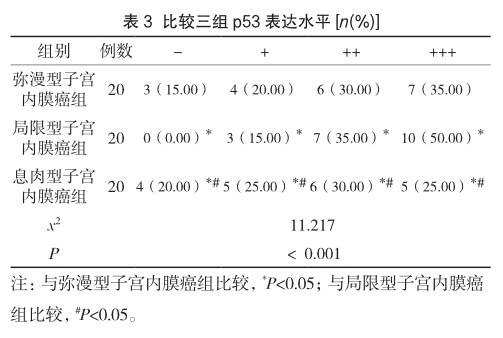

2.3 比較三組p53表達水平

三組患者的p53表達水平比較差異顯著,P< 0.05。見表3。

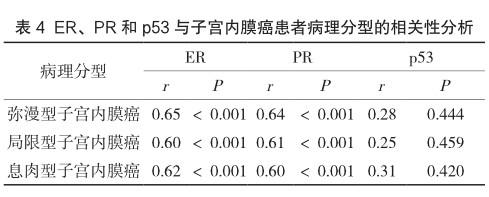

2.4 ER、PR和p53與子宮內膜癌患者病理分型的相關性分析

ER和PR與子宮內膜癌患者病理分型相關,P<0.05;p53與子宮內膜癌患者病理分型不相關,P>0.05。見表4。

3 討論

女性子宮內膜癌形成與多方面因素有關,與環境、飲食、文化等因素的關系密切,但各地區的發病率有差異,子宮內膜癌患者陰道不規則出血情況明顯,常伴有異常排液、下腹痛、腰骶不適感強等情況,病情發展到晚期的危害大,患者可在短時間內失去生命,故而早診斷和早治療非常關鍵[6-7]。

關于子宮內膜癌的研究不斷深入,有研究指出ER、PR和p53關系著腫瘤發生與發展,多種惡性腫瘤患者的上述三個參考指標表達水平異常,治療期間參考其水平變化,可對患者的臨床治療方案進行調整。目前,關于子宮內膜癌患者上述參考指標表達水平的研究較多,但其水平變化與患者病理分型的關系并無較深刻的研究,其間存在的相關性需要進行檢驗[8]。本次對60例子宮內膜癌患者的ER、PR和p53表達水平進行研究,結果顯示與女性患者子宮內膜癌病理分型有關的指標為ER和PR,p53和患者的病理分型并無關系,說明將ER和PR這兩個指標用于女性子宮內膜病理分型分析中的作用顯著,選擇p53的價值比上述兩個指標 低[9]。有研究顯示,采用ER能對乳腺癌進行早期預測,尤其可用于檢測進展期乳腺癌患者的病情,判斷患者能否進行內分泌治療,將上述參考指標與PR檢測結合時,對乳腺癌患者早期預測準確性高,從而對患者的內分泌治療進行有效的指導[10]。p53屬于抑癌基因,有研究顯示這種基因的突變與多種腫瘤發生和發展相關,可以為子宮內膜癌分子分型精準治療提供有效的指導,為患者基因測序后可更詳細地分析突變狀態,主要為高拷貝與低拷貝[11-12]。通常,患者術后的病理報告主要是采用免疫組化方法分析p53狀態,判斷著色異常情況,有研究顯示,p53免疫組化存在的著色異常和TP53基因突變相同,可用于判斷受檢患者是否有基因突變,這對患者的臨床治療有指導作用[13]。子宮內膜癌患者的病理分型關系著臨床方案制定,根據分型結果可對患者進行個體化治療,本次調查顯示,患者病理分級增加,則p53的陽性表達隨之升高,但ER和PR有陽性表達降低的情況[14]。

綜上所述,ER、PR和p53在子宮內膜癌患者病理分型中的變化有一定規律,患者的p53表達水平有差異,ER和PR與患者病理分型有關。

參考文獻

[1] 楊丹,陳燕,郝洋,等.p16、p53、PTEN、ER及PR在子宮內膜癌中的表達及其臨床意義研究[J].華北理工大學學報(醫學版),2023,25(3):178-184.

[2] 楊然,董莉麗,汪愛兵,等.miR-29a、PTEN、p53在育齡子宮內膜癌組織中的表達及與其術后復發轉移的關系分析[J].實用癌癥雜志,2023,38(5):751-755.

[3] 易倩琳,蔣鵬,朱夢秋,等.免疫組化標志物p53定量表達在Ⅰ~Ⅱ期子宮內膜癌中的預后價值[J].中國實用婦科與產科雜志,2023,39(5):568-572.

[4] 黃銀銀,方彩云,柏詩玉,等.子宮內膜癌中錯配修復蛋白與ER、PR、p53表達的臨床病理意義及其對預后的影響[J].中國性科學,2023,32(2):72-76.

[5] 朱行行,呂錫芳.Ki67、PR、ER與子宮內膜癌患者臨床病理特征的關系[J].兵團醫學,2022,20(4):24-27.

[6] 陳靜,顏紅麗,王超,等.T3期子宮內膜癌的MRI影像表現及其與ER、PR、C-erbB-2及Ki-67表達的關系研究[J].現代生物醫學進展,2022,22(19):3785-3789.

[7] 梁利丹.PTEN、p53、ER、PR在子宮內膜癌中的表達與病理分級的相關性[J].臨床醫學,2022,42(4):12-14.

[8] 袁士成,張建筑,陳麗紅,等.子宮內膜癌組織中p53 p16 HER-2蛋白表達與其臨床病理特征的關系[J].基層醫學論壇,2021,25(13):1859-1861.

[9] 郭慈仁,陳桂林,江信燕,等.P53、ER、PR在Ⅰ期子宮內膜癌中的表達及其與臨床病理特征的相關性分析[J].福建醫藥雜志,2021,43(1):17-20.

[10] 王露,陳思敏,趙蘇蘇,等.子宮內膜樣子宮內膜癌中錯配修復基因表達與臨床病理及相關基因表達的關系[J].醫學信息,2020,33(14):61-66.

[11] 陳飛燕,朱彥,王旖旎,等.子宮內膜癌ER、PR表達及其與臨床病理特征關系的研究[J].中國醫藥指南,2020,18(14):71-72.

[12] 王莉,甘繼瑤,姚虹.早期子宮內膜癌中ER、PR、Ki-67、P53的表達及臨床病理特征分析[J].中外女性健康研究,2019,(16):112-113.

[13] 趙鳳麗,劉保明,宋健,等.ER,PR,DAPK3,c-Myc在子宮內膜癌中的表達及臨床意義[J].科技視界,2019,(1):188-189.

[14] 宋麗媛,呂麗,張娜,等.年輕患者子宮內膜癌組織中ER、PR、P53表達情況及其臨床意義[J].中國現代醫藥雜志,2018,20(11):79-81.