數字化轉型、知識耦合與企業知識流動

袁勇志,諸葛凱,何會濤,張 勇

(1.蘇州大學a.政治與公共管理學院;b.商學院,江蘇蘇州 215021;2.中國計量大學經濟與管理學院,杭州 310018)

0 引言

在新一輪科技革命的浪潮下,數字化轉型成為企業提升組織效率、降低制造成本,乃至生產要素重組的關鍵策略[1,2]。一方面,數字技術承載的知識價值不斷溢出,使數字科技與實體產業的融合愈發明顯,在一定程度上打破了研發生產的“孤島”模式;另一方面,數字化驅動自有知識升級,通過迭代過程的持續累積使傳統產業步入數字化發展“快車道”。面臨市場高不確定性和用戶對知識生產的敏捷性、異質性訴求,跨域知識要素的耦合逐漸成為企業重構邊界和順應需求的可能解決方案,數字化轉型下企業知識要素的耦合聯接具有代際銜接性和共享共生性,知識的動態交互幫助企業將無序數據源進行聯接耦合以改善碎片化與脫節化的信息流,加速了知識鏈的流通與整合。

現有關于數字化轉型與知識流動的研究認為,數字技術的迭代與發展一方面帶動了產業的結構性升級,尤其是以傳統制造業為代表的勞動密集型產業的知識資源得以盤存活化,提高了企業的知識消化能力[3];另一方面,數字技術強化了主體間的知識互動與嫁接能力,以此實現企業從低位知識吸收向高位知識擴散的轉型,使知識生產進一步匹配于隱形消費傾向[4]。王琳等(2024)[5]認為數字化轉型賦予了企業知識耦合的靈活場域,使創新能夠以動態多元的方式進行產出升級。知識耦合是異質性技術領域間知識的重新組合及其相互作用的過程[6],通過數字化的技術鎖定,跨域知識元被進一步關聯、調取以供給耦合研發,加快了知識模塊的擴散,使企業知識基礎進一步優化。那么,數字化轉型能否促進知識要素的流動?以及數字化轉型是否能夠通過知識耦合機制激勵企業的知識效益遞增?這是本文重點關注的問題。

基于現有研究,本文以知識耦合的動態屬性為切入點,從知識基礎觀和動態能力理論出發,探究數字化轉型對企業知識流動的影響,以及知識耦合在其中的中介作用。首先,從微觀層面分析了數字化轉型與企業知識流動的機制關系;然后,基于動態性視角,將反映企業知識動態延展的知識耦合引入數字化轉型的研究框架;最后,探討了兩種知識耦合對企業知識流動的差異化影響,并從不同時間窗口進行穩健性檢驗。

1 理論分析與研究假設

1.1 數字化轉型對企業知識流動的影響

伴隨著數字技術的革新,技術環境的深刻變革已經對企業的知識與創新生態產生了關鍵影響,呈現要素重構、知識連接、跨域組合、生態創新等轉型特點[7],尤其在部分技術密集型產業,企業利用數字技術不斷搜尋、吸收與轉化外部知識資源,將其擴展為自有知識域[8],這既是企業依據當前知識發展風向做出的主動研判,也是借助數字化轉型促進知識交流的必要手段。首先,數字化轉型對組織資源管理的開放性特征使知識能夠實現對外的有效傳播與利用,弱化了閉環創新的“信息孤島”效應;其次,數字化的自成長與融合性賦予了企業吸收要素、耦合要素的重組迭代能力;最后,數字化轉型使創新不再拘泥于傳統渠道,而是通過平衡的信息交換吸收外界智慧,形成知識平臺化[9]。

在數字技術的推動下企業的知識挖掘、吸收與轉化產生了顯著變革,知識流通各環節的交流互動促進了知識價值和創新效益的獲取。企業數字化水平的提升是多維度的[10]。一方面,數字化轉型需要構建包容多元的知識生態,既便于快捷高效的知識加工,又可降低競爭企業的知識對沖風險,數字技術與生產經營的深度融合使企業知識創造過程虛擬化、可視化,有利于企業對多元知識的獲取,進而推動知識流通;另一方面,對用戶隱性知識需求的判斷不再依賴于傳統渠道,而是基于海量產品數據,運用技術手段挖掘群體性特征,通過模擬用戶畫像開展創新決策,倒逼組織間知識流動。運用數字技術不僅能使企業提升知識元素的傳播效率,而且能實現遠距離的“面對面”交流,促進了知識的有效流動。

數字化方案使企業能夠基于平臺模式和業務特征搭建敏感度更高的跨知識服務體系,第一階段運用爬蟲、大數據等技術實現海量知識過濾,縮減跨域知識互動成本,并進一步降低組織信息不對稱性,緩解知識的低效協同[11];第二階段則以云計算等技術為核心,“云端化”使企業具備了快捷存儲與調動知識域參與耦合的動能,促進隱性知識顯性化。數字化通過加強企業的協同研發,推動知識在組織間的流動與共享,開放式創新與封閉式創新的邊界被進一步打破,技術轉讓、項目委托、聯合研發、聯盟合作等創新方式多元化,加快了企業知識的流通性。因此,企業進行數字化轉型有利于提高內外部知識的交流互動水平,降低邊際成本,實現知識的循環流通。根據以上分析,本文提出假設1:企業進行數字化轉型能夠促進企業知識流動。

1.2 知識耦合的中介作用

1.2.1 原有技術領域間的知識耦合

原有技術領域間的知識耦合是指企業在現有技術領域之間進行知識耦合的行為過程,是對企業知識及其衍生業務的范圍劃定。企業的內外部知識交流均離不開原有技術領域間知識耦合的基礎支撐,數字化轉型助推了企業對原有領域知識交互聯接機制的重構[5],在企業知識基礎上提高原有領域知識的反復篩選、組合和利用效率,能夠有效降低新知識獲取成本和研發風險。數字技術的組態特征使同質性知識交互瓶頸被放開和平臺化,在強化了耦合動能的同時也幫助企業建立起無形知識壁壘,加快原有領域的知識流動率。

原有技術領域間的知識耦合代表了企業對原有領域知識的交互程度。一方面,在知識耦合初期,企業對傳統模式的路徑依賴性使其傾向于探索更熟悉的原有知識域[12],將僅限的數字資源投入對原有知識域的耦合,使企業容易產生知識組合與重構的行為慣性,導致知識耦合的單一化以及耦合路徑的鎖定,不利于知識組合的有效流通;企業對原有技術領域的知識耦合存在認知上的偏誤,造成數字技術對原有知識域的知識組合效力配置不足[13],催生研發人員的創新惰性,阻礙新技術領域的知識開發與協同;較低的知識耦合水平使企業難以突破耦合研發流程和技術領域屏障,知識基礎仍保持在“相對”流動水平。另一方面,隨著原有技術領域間知識耦合的進一步深化,原有領域的知識堆砌情況會有所轉變,首先在于企業對原有領域的知識組合與利用愈發飽和,存在一定程度上的知識耗竭,使企業不得不轉移到其他方向并拓展新的知識組合;其次,建立知識存量基礎后,研發團隊跳出同質性知識的核心圈,幫助企業規避“依賴陷阱”[14],擴大創新空間,推動知識的正向交互;最后,較高的知識耦合水平表明企業具有較高的知識自由度,知識組合與重構的跨越間距較遠,提高了知識的流動效率。根據以上分析,本文提出假設2:企業進行數字化轉型能夠促進原有技術領域間的知識耦合,但原有技術領域間的知識耦合與企業知識流動呈現“U”型關系。

1.2.2 新舊技術領域間的知識耦合

企業突破原有技術領域,進入新興技術領域并將其與原有技術領域進行知識耦合,稱為新舊技術領域間的知識耦合。基于知識基礎觀與創新擴散的邊界性,技術門類的差異容易造成領域間的“知識鴻溝”,跨界創新往往不易于實現,因此企業所含知識的異質性是競爭優勢的重要來源,異質性知識的獲取有助于企業填補知識空缺,定位技術發展的新趨勢。數字化進程中,企業跨入新技術領域的知識互補性越強,越意味著企業知識多樣性和各異質單元間交互水平的提升,則數字技術對新舊技術領域間知識耦合的驅動作用越明顯[5]。數字技術在發揮并行耦合效力的同時,能夠擴展異質知識的調動區間,提高企業跨域組合的效率,減少資源消耗,實現新舊領域間知識耦合的互補性。首先,新舊技術領域間的知識耦合過程其實是新領域知識與企業原有領域知識的碰撞與組合過程,由于新領域知識與原有領域知識的相對距離較遠,因此耦合有助于優化企業知識基礎[15]。知識基礎的廣泛性使企業擁有大量異質性知識元,隱性知識經過轉譯吸收為符合企業經營邏輯的顯性知識,提高了知識流動的容錯率與綜合價值。其次,與新技術領域內的知識耦合相比,新舊技術領域間的知識耦合具有更精準的知識導向性,結合現有知識基礎對新技術領域的搜索,能夠依據現有經驗降低知識組合的不確定性,并且新舊領域間的知識耦合使知識搜索的有效性增加[16],在很大程度上提高了企業獲得“意外成功”的概率,激發遠距離知識的“面對面”交流。最后,新舊技術領域間的知識耦合具有更高的知識原創性,研發人員在新技術領域的引入過程中進一步開拓創新智力,深化對原有領域知識的理解,以加強對新技術領域的勘探和對固有知識交流互動秩序的沖擊。根據以上分析,本文提出假設3:企業進行數字化轉型能夠促進新舊技術領域間的知識耦合,且新舊技術領域間的知識耦合與企業知識流動具有正相關關系。

2 研究設計

2.1 變量選取

被解釋變量:知識流動(Flow)。知識流動反映了專利知識資源的流動情況,即專利的引用信息,專利之間的相互引證關系可以構建為知識流動網絡。企業知識的主動汲取和擴散轉移均體現出知識的流動特征,本文采用專利被引用數加1的對數測度企業的知識流出情況,表示企業專利被其他主體引用的總次數。

核心解釋變量:數字化轉型(Dig)。企業年報能夠體現企業的管理思維和戰略傾向,因此統計企業年報中涉及企業“數字化轉型”的詞頻以表征其轉型程度具有可行性。根據已有研究,將數字化轉型分為“底層技術”(Dig-Tech)和“實踐應用”(DigApply)兩類,底層技術包含人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等技術,代表了企業技術驅動轉型的前沿趨向,實踐應用則側重數字技術與其他領域結合的運用表現,故采用底層技術類詞頻數加1的自然對數測度數字化轉型,實踐應用類用于穩健性檢驗。

中介變量:知識耦合(Coup)。為充分反映知識耦合變量的動態性能,本文借鑒文獻[16],進行如下測量:

第一步,每項專利在通過審查后都會被賦予至少一個IPC 分類號,因此通過IPC 分類的技術等級可以進行知識耦合的度量。本文以專利的主IPC 小類(前四位)作為技術領域的劃分依據。為避免短期內波動,選擇3年作為一個動態窗口使影響最小化,并設定兩個時間段T1、T2分別表示t-5年至t-3年、t-2年至t年的耦合期,假設企業的知識基礎或專利組合由其從t-5 年至t-3 年積累的專利組成,則企業i 在技術領域j 和k 之間的知識耦合度li,j-k,t-5to t-3可表示為:

其中,nj是企業i在技術領域j擁有的專利數,nk是企業i在技術領域k擁有的專利數,njk是企業同時在技術領域j和k擁有的專利數。所有兩兩技術領域間的知識耦合度li,j-k,t-5to t-3組成了企業i 的知識耦合矩陣L,即企業的知識基礎。njk的存在表明企業在技術領域j 和k 間具有知識的耦合性,但其無法反映非專利的知識類型。

第二步,計算企業i 知識在T1、T2 兩個時間段的耦合變化,耦合變化表示為兩個時間段之間耦合產生顯著變化的兩兩技術領域的總加權數,當耦合矩陣某元素的加權值超過矩陣所有元素排序的第一四分位值時,表明該耦合元素是具有顯著變化的,如從T1 時期的第一四分位值變為T2時期的第三、四分位值等多種顯著增強或減弱情況,規避了耦合隨企業知識基礎大小而變化的影響。權重計算為(pj+pk)/2+(p’j+p’k)/2,其中,pj、pk和p’j、p’k分別表示在T1 和T2 時間段企業在技術領域j 和k 的專利數占當期總專利數的百分比。

第三步,假設耦合矩陣L中有s個知識耦合具有顯著變化,故企業在T1、T2時間段知識耦合的動態變化可表示為:

其中,un,T1和un,T2表示經過T1和T2時間段,耦合矩陣L中產生顯著變化的知識耦合集合。原有技術領域間的知識耦合(CoupEx)測量為兩個時間段內存在的領域之間的耦合變化,新舊技術領域間的知識耦合(CoupNew)測量為領域之間增加耦合所產生的變化。

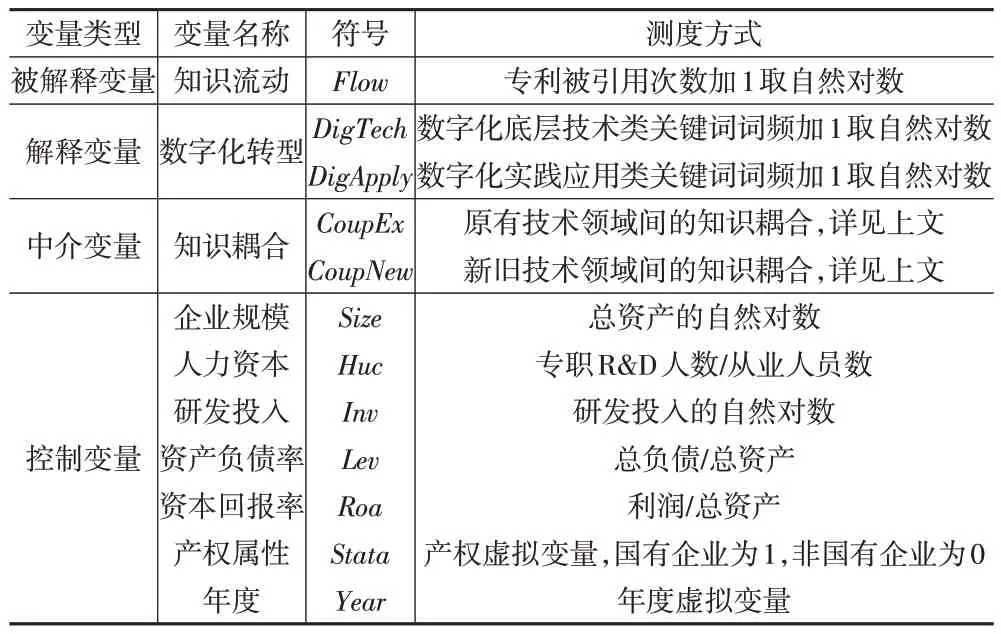

為了增強模型的合理性,參照已有研究控制了一系列可能影響數字化轉型的企業特征變量,包括企業規模(Size)、人力資本(Huc)、研發投入(Inv)、資產負債率(Lev)、資產回報率(Roa)。各變量的計算方法及說明見表1。

表1 變量說明

2.2 模型構建

為進一步認識數字化轉型對企業知識流動的影響,設定如下計量模型:

其中,Y 為企業知識流動,Dig 為數字化轉型指數,Con 代表控制變量集,T 代表時間固定效應以控制年度的影響,ε為隨機誤差項。依據理論假設,在公式(1)的基礎上設定中介效應模型:

其中,Coup為知識耦合中介變量,若模型(2)中Dig對Coup 回歸結果顯著,且模型(3)的Coup 對Y 回歸結果顯著,則證明中介效應存在。α1為數字化轉型對企業知識流動影響的總效應,γ1為數字化轉型對企業知識流動的直接效應,β1*γ2為數字化轉型激發企業知識耦合從而促進知識流動的間接效應。

2.3 樣本選取與數據來源

本文以2014—2019 年我國滬深A 股上市的ICT 制造業企業為研究對象。ICT 制造業作為國內產業數字化的首要矩陣,一方面,ICT制造業企業具有研發實力強、知識活性與累積性高的特點,專利代表性較好且數據易于收集;另一方面,企業數字化原生性較高,具有一定的轉型基礎。為提高實證分析質量,對樣本企業進行如下處理:(1)剔除ST、*ST、PT 標記股以及退市的企業;(2)剔除企業首次公開募股的觀測值;(3)剔除在樣本期內專利數為0 以及財務等關鍵指標連續缺失或異常的樣本。企業的相關數據來自國泰安數據庫,數字化轉型指數根據上市企業年報測算而得,企業專利數據來自國家知識產權局專利檢索數據庫和Patsnap,以3 年為一個窗口期,并基于穩健性檢驗的考量收集2013—2020年的專利數據。對解釋變量進行滯后1期處理。

3 實證分析

3.1 基準回歸分析

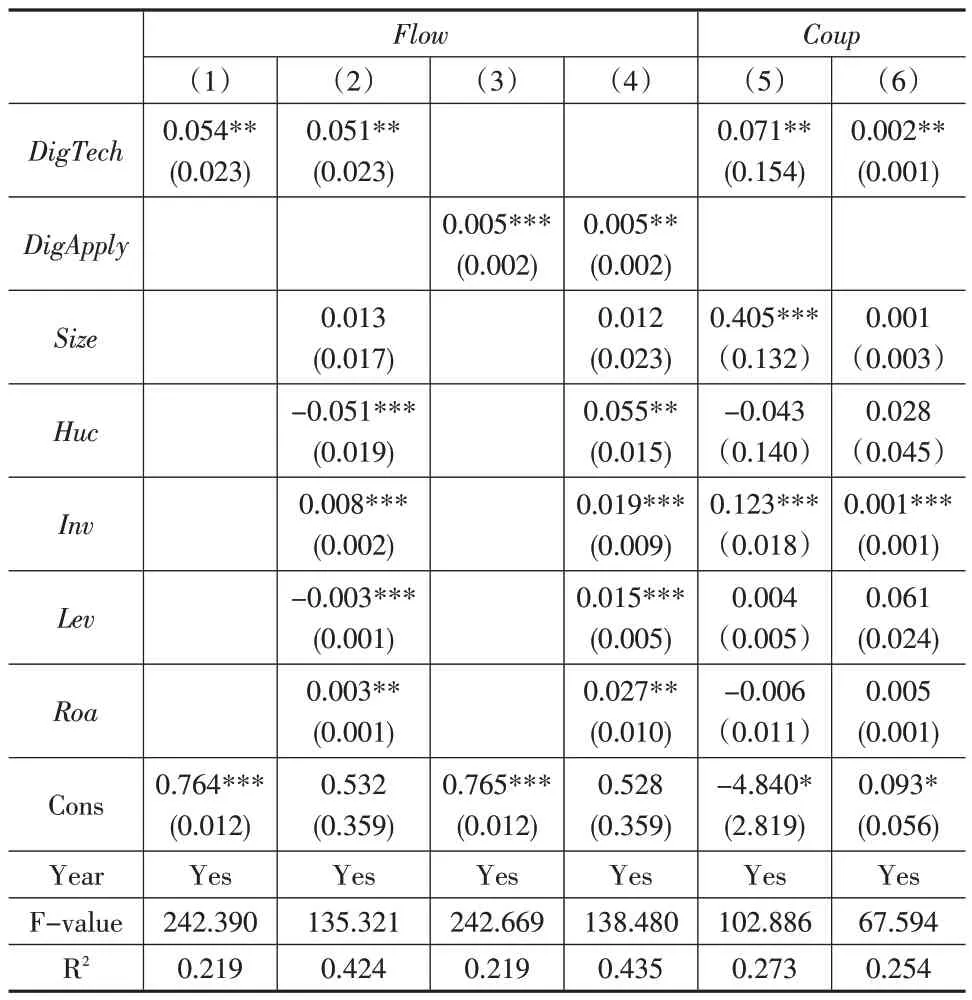

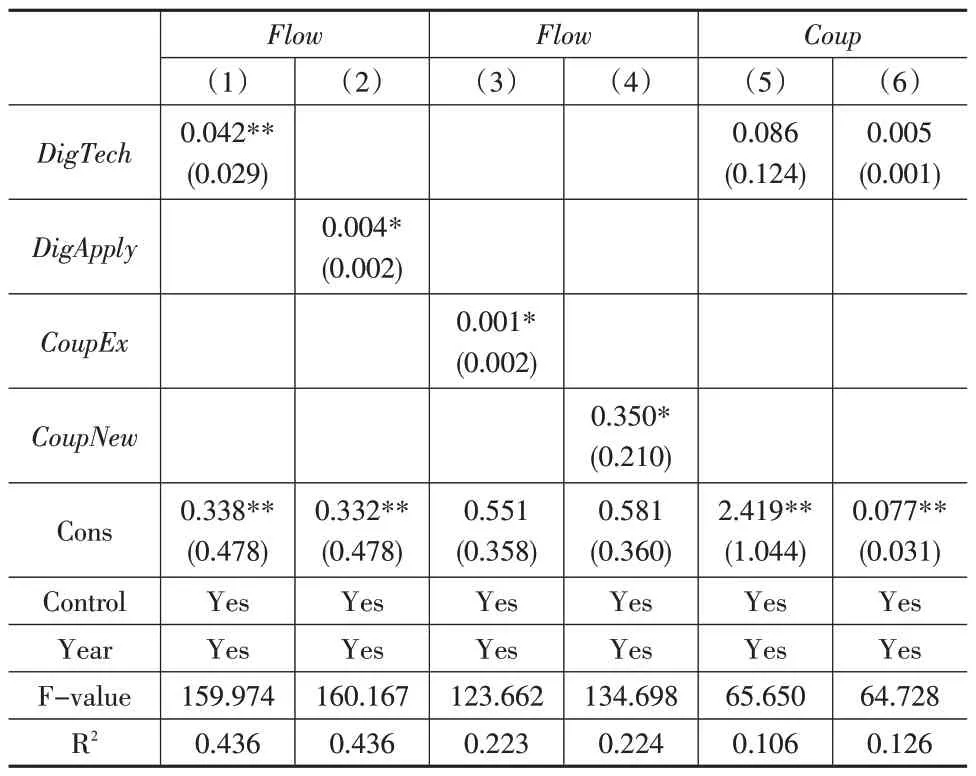

表2 報告了數字化轉型影響企業知識流動的基準回歸結果,列(1)為將數字化轉型的底層技術指標作為解釋變量且未加入控制變量的回歸結果,結果顯示,底層技術的系數在5%的水平上顯著,表明數字化轉型程度越高,企業的知識流動性越好。列(2)進一步納入控制變量,底層技術的系數仍保持在5%的水平上顯著。列(3)、列(4)運用數字化轉型的實踐應用指標作為解釋變量進行回歸,控制變量處理與前兩列相同,以檢驗結論的穩健性,結果顯示未產生實質性差異。上述結果表明,控制變量的加入使相關不可控影響被吸收,優化了回歸的擬合程度,同時也證實了數字化轉型與企業知識流動之間的顯著正相關關系,即假設1得證,隨著數字化轉型程度的增加,企業知識管理的手段和理念不斷更新,系統性和協調性的增強使知識在橫縱向與內外部的交流互動愈發流暢便捷。列(5)、列(6)分別展示了數字化轉型對原有技術領域間的知識耦合與新舊技術領域間的知識耦合的回歸結果,結果顯示,數字化轉型與知識耦合存在顯著的正相關關系,在5%的水平上顯著。

表2 基準回歸結果

3.2 知識耦合的中介效應分析

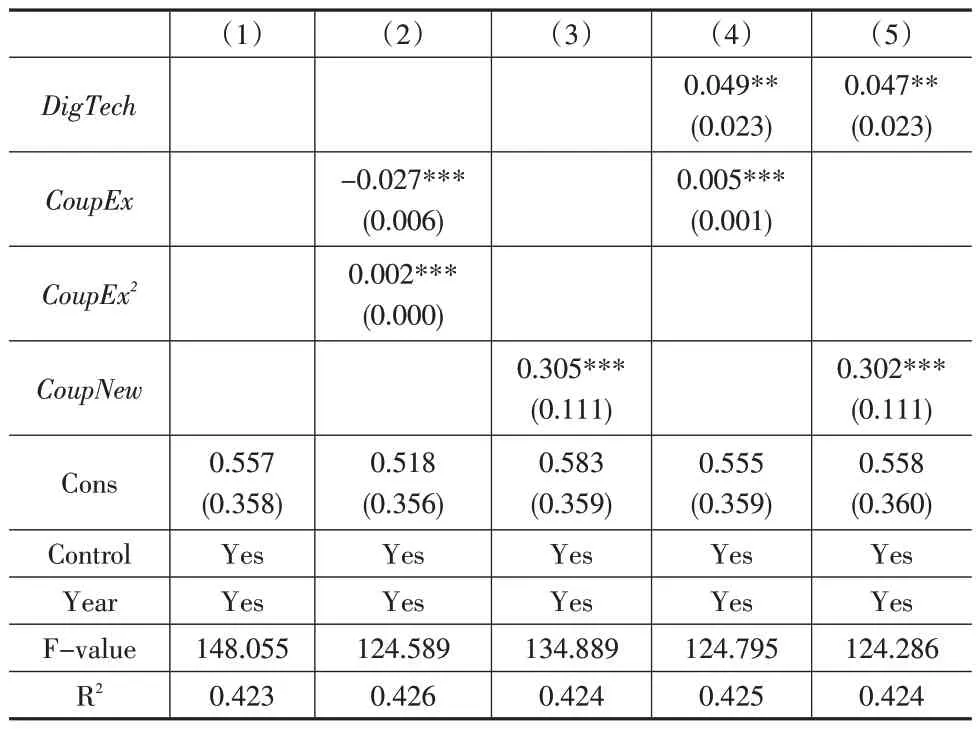

以上分析表明,數字化轉型能夠促進企業知識流動,同時也對原有技術領域間的知識耦合與新舊技術領域間的知識耦合具有正向作用。表3報告了數字化轉型、知識耦合對企業知識流動的回歸結果,列(1)為只包含控制變量的空模型。列(2)將原有技術領域間的知識耦合及其平方項加入模型中,結果顯示平方項系數為正且在1%的水平上顯著,表現為“U”型影響,同時一次項系數為負且在1%的水平上顯著,表現為頂點x大于0,說明原有技術領域間的知識耦合與企業知識流動之間具有“U”型關系,假設2得證。列(3)將新舊技術領域間的知識耦合加入模型中,結果顯示系數在1%的水平上顯著為正,說明新舊技術領域間的知識耦合與企業知識流動具有正相關關系,假設3得證。

表3 知識耦合的中介效應

列(4)中將數字化轉型與原有技術領域間的知識耦合加入回歸,其回歸系數顯著為正(β=0.049,P<0.05;β=0.005,P<0.01),原有技術領域間的知識耦合在數字化轉型與企業知識流動之間具有部分中介作用。同樣,在列(5)中將數字化轉型與新舊技術領域間的知識耦合加入回歸,其回歸系數顯著為正(β=0.047,P<0.05;β=0.302,P<0.01),新舊技術領域間的知識耦合在數字化轉型與企業知識流動之間具有部分中介作用。

4 穩健性檢驗

4.1 替換被解釋變量

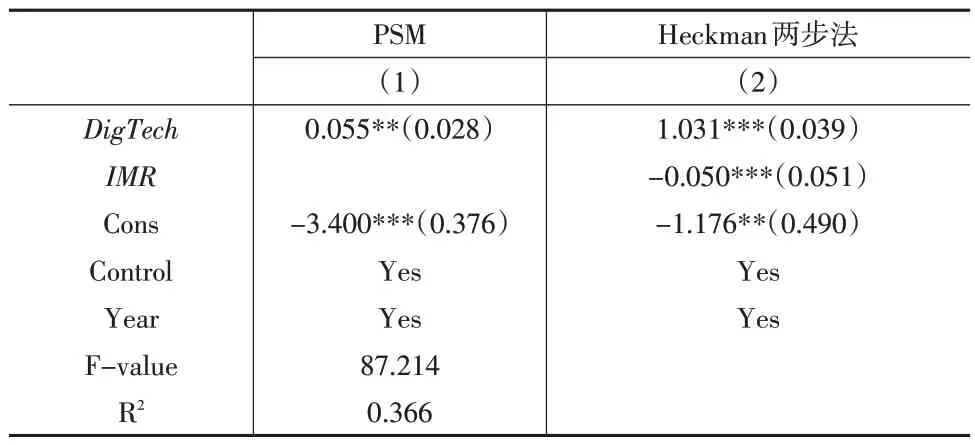

在知識多樣化的環境下,企業合作交流不再局限于同質化資源,而是通過加快企業知識資源的流入,將外部知識內化為自身要素,因此為進一步檢驗企業的知識流入水平與創新合作效力,將專利引用數作為被解釋變量的替代變量,即企業引用其他主體專利總次數加1 的自然對數。如下頁表4 列(1)、列(2)所示,數字化轉型對企業知識流動具有顯著影響(β=0.042,P<0.05;β=0.004,P<0.1),表明企業在進行數字化對外知識傳輸的同時也使內向知識通道得以擴容,有利于要素的流入。

表4 穩健性檢驗:替換被解釋變量、調整時間窗口

4.2 調整時間窗口

知識耦合的指數測量在一定程度上會受時間窗口的影響,因此將時間窗口調整為4 年,即選取2013—2020 年的企業專利數據,以t-7 年至t-4 年和t-3 年至t 年為窗口劃分,得到新的知識耦合變量,并代入回歸方程。表4 列(3)、列(4)分別為原有技術領域間知識耦合與新舊技術領域間知識耦合對企業知識流動的回歸結果,兩者系數均在10%的水平上顯著(β=0.001,P<0.01;β=0.350,P<0.01),說明知識耦合與企業知識流動具有穩定的相關關系,但相比3年期窗口,其顯著性水平明顯有所下降,表明3年的窗口期是較為合理的區間選擇。列(5)、列(6)分別為數字化轉型對原有技術領域間知識耦合與新舊技術領域間知識耦合的回歸結果,估計系數均不顯著,原因可能在于現階段樣本企業大多處于數字化初期,較長的時間窗口使企業知識基礎的變動方向愈加復雜且難以預測,數字化驅動力不足以支撐企業較大跨幅的知識耦合行為,致使二者的顯著關系弱化。

4.3 傾向得分匹配(PSM)

不同企業的數字基礎具有較大的差異性,且數字化水平會受到企業初始轉型能力、管理者轉型意愿等內在行為影響,加劇了企業個體間的ICT 轉型差異,使數字化轉型程度高的企業無法與程度低的企業進行控制比較,從而造成自選擇偏差等內生性問題。為減小數字化轉型的變量內在誤差,采用傾向得分匹配法,在小樣本的情況下為獲取更多的匹配樣本,以75%分位數為組別劃分,選擇人力資本、研發投入、資產負債率、資本回報率與企業規模為協變量,使用logit 回歸估計傾向得分,并在共同取值區間按照無放回的1∶3 近鄰匹配原則將數字化轉型程度較高的實驗組與數字化轉型程度較低的控制組進行相似度匹配,結果如表5 所示,匹配后各變量的標準化偏差絕對值均小于5%,且t 檢驗結果表明不拒絕實驗組與控制組無系統差異的原假設。將匹配后的樣本重新回歸,結果如表6 列(1)所示,數字化轉型對企業知識流動的影響在5%的水平上顯著為正(β=0.055,P<0.05),研究結論仍然成立。

表5 樣本匹配平衡性檢驗

表6 穩健性檢驗:PSM回歸、Heckman兩步法

4.4 Heckman兩步法

從數字化轉型與知識流動的互動邏輯看,一方面,數字化轉型對后發企業往往有著相對嚴苛的限入條件,需要企業擁有持續的資金投入能力,并建立初步的知識基礎和壁壘優勢;另一方面,數字化轉型程度高的企業更容易實現用戶聚焦與知識獲取,同樣,具有高試錯能動性和知識流動性的企業通常也更有能力開展數字化建設,這種隱含的樣本選擇偏差問題容易導致強者恒強的“馬太效應”。因此,本文采用Heckman 兩步法檢驗內生性,第一步采用Probit 估計數字化虛擬變量,引入企業上一期的數字化轉型指數和相關控制變量作為解釋變量,結果如表6 列(2)所示,逆米爾斯比率顯著(β=-0.050,P<0.01),說明樣本選擇存在偏誤,第二步數字化轉型的系數顯著性與基準結果一致(β=1.031,P<0.01)。

5 結論與啟示

本文運用2014—2019年的ICT制造業上市企業數據,探討了數字化轉型、知識耦合對企業知識流動的效用機制。結果表明:(1)企業進行數字化轉型對知識流動具有顯著的促進作用,經過一系列穩健性檢驗后顯著效果依然存在。(2)知識耦合在數字化轉型與知識流動的關系中具有傳導作用,原有技術領域間的知識耦合與企業知識流動呈現“U”型關系,而新舊技術領域間的知識耦合與企業知識流動具有正相關關系。(3)數字化轉型對兩種知識耦合均呈現顯著的正向影響,這種影響受到時間窗口的約束,在調整為4年窗口期之后,兩種知識耦合對企業知識流動的影響依然顯著,但其顯著性水平有所下降,同時數字化轉型對知識耦合的影響不再顯著。

基于以上結論,本文得到以下啟示:(1)從短期視角來看,企業在原有技術領域的知識耦合過程中需要加強對已有知識的控制認知,規避路徑依賴和“鎖定效應”的形成;在新舊技術領域的知識耦合過程中既要從“量”的角度上加強跨界知識的挖掘與耦合,又要從“質”的屬性上嘗試異質性知識的吸收與轉化,勇于跳出行業競爭的知識同心圈,來降低跨界需求及傳導時滯性對企業知識導向選擇的風險影響。(2)從中長期視角來看,企業在科學制定中長期發展的戰略規劃時,應在實際運營場景中將數字化思維體現于企業各類管理文件中,加強轉型意識,不僅要達到企業業務的“上云”化,還要將數字技術應用到財務行政、組織人事等非業務領域,提高數字驅動力和知識原生化水平。(3)從內部機制視角來看,企業在將核心觀念聚焦知識價值的同時,也應當順應數字經濟發展趨勢,注重數字技術與自身優勢業務的融合,通過“干中學”的方式強化企業在知識耦合過程中的轉型驅動優勢、知識組合優勢。