低場核磁共振技術在肉制品加工工藝中的應用

屈蘭蘭,吳 月,何 珊

(蚌埠學院食品與生物工程學院,安徽 蚌埠 233030)

0 引言

低場核磁共振(Low-field nuclear magnetic resonance,LF-NMR) 技術具有出色的快速性、無損性和精準性,在諸多方面被廣泛應用[1]。該技術通過測量氫核在磁場中的松弛特性來確定研究對象的不同水分狀態,因此在食品加工、檢測等領域有諸多研究空間。詳細介紹了LF-NMR 技術的基本原理,并根據現階段相關研究成果,綜述了LF-NMR 技術近年來在肉制品腌制、干制、熟制、發酵、冷凍、品質優化等加工工藝中的最新研究結果,為LF-NMR技術在肉制品方面的應用提供新的思路和理論依據。

1 低場核磁共振原理概述

核磁共振(Nuclear magnetic resonance,NMR)光譜學是最強大和最通用的分析技術之一。核磁共振成像的基本原理是利用氫原子產生磁共振現象。(H) 用某一頻率的RF 脈沖在強磁場中激發該原子。利用空間編碼技術,獲取氫原子射出的RF 能量,并將RF 能量與質子密度和弛豫時間等參數相結合,經計算機處理、變換后,得到最終RF 圖像[2]。可應用于液體或固體材料,在食品科學領域越來越受歡迎。核磁共振按其空間分辨能力可劃分為高空間分辨(高場) 與低空間分辨(低場) 兩大類。高場主要是研究樣本的化學屬性,而低場核磁共振則是研究在0.5 T 以下磁場的樣品,其研究對象一般是樣品的物理性質[3]。以氫核(1H) 為研究對象的低場核磁共振技術是當前最常用的。因此,LF-NMR 可以很好地應用于肉制品多種指數的測定中[4]。

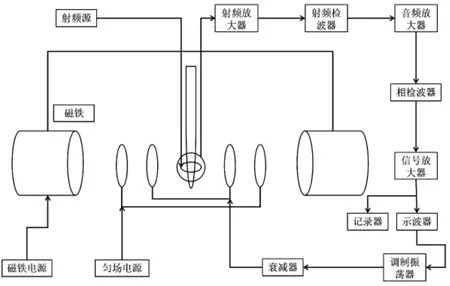

低場核磁共振儀技術原理示意圖見圖1。

圖1 低場核磁共振儀技術原理示意圖

2 LF-NMR 在肉制品加工工藝中的具體應用

2.1 LF-NMR 在肉制品腌制加工工藝中的應用

腌制作為肉制品加工的一個重要工藝,具有保鮮和提高肉類產品質量的作用[5]。通過檢測腌制肉制品中水分的變化,對于提高腌制肉制品品質、改良其風味特性及延長貨架期具有重要意義。佟薈全等人[6]采用低場核磁共振和組織切片技術,研究了滾揉機輔助腌制和超聲與滾揉機聯合腌制對淘汰雞胸肉的嫩度和水結合能力的影響。結果表明,超聲和滾揉機聯合腌制可以促進腌制效果,提高肌肉的水結合能力和嫩度。謝思蕓等人[7]采用LF-NMR、電子顯微鏡等技術,系統地分析真空腌漬處理前后魚肉水分遷移及組織結構的變化。結果表明,真空腌制處理后,魚肉中水分的運移、組織結構的改變在魚的腌漬處理中,與凝膠化表現出良好的相關性。Mcdonnell C K 等人[8]通過LF-NMR 研究腌制豬肉表明,隨著NaCl 腌制液濃度的增加,豬肌肉纖維內的含水量(P21) 逐步增加,肌肉纖維外部的含水量(P22)逐步減少,LF-NMR 能夠準確判定腌制肉制品保水能力。

2.2 LF-NMR 在肉制品干制加工工藝中的應用

干制是肉類產品的一種重要加工方法,而干制即為水分的揮發,直接關系到產品的最終品質。梁鉆好等人[9]通過低場核磁共振研究了在干燥和復水過程中蝦肉中的水分分配和運移規律,LF-NMR 分析顯示,在復合干燥的蝦肉中,不易流動水的下降速度比較慢,并促進了一些不易流動水向結合水的方向移動,從核磁共振成像圖像可以看出,整個蝦肉中的信號值變化很小,這是一種輕度的脫水。卞瑞姣等人[10]采用低場核磁共振技術,對腌制工藝中的試樣進行了水分存在狀態的研究。MRI 圖像及假彩色圖像顯示,干燥后的秋刀魚油水平衡發生了變化。李欣等人[11]、謝小雷等人[12]通過微波干燥的方式發現,T21 的縮短使得非流動水的流動性減弱,而變形的結合水則擁有更長的橫向馳豫時間及更大的自由度。此外,通過將中紅外線與熱風結合干燥的牛肉干,其T21 和T22 的延伸也得到了證實,最終這些水被吸附到牛肉干的表面,并且被迅速地消散。通過對肉制品熟制和干燥過程的研究,可以清楚地看出蛋白質變性、肌肉結構變化及水分變化等多種復雜變化,而且這種變化呈現出逐步性、多樣性。為了更加準確地觀測干燥過程中水分在肉中的運動及其變化,核磁共振成像技術可以提供一種有效的方法,從而實現對肉制品更精準的干燥把控。

2.3 LF-NMR 在肉制品熟制加工工藝中的應用

在肉制品加工工藝中,熟化處理是確保肉制品衛生美味的重要手段[13]。隨著溫度的上升及加熱時間的增加,會產生大量的水分遷移。王雪等人[14]的試驗結果顯示,隨著煎炸溫度的提高,牛柳條干的T21、T22 逐漸變短,而P21、P22 則明顯下降(p<0.05),其原因很可能是因為煎炸時,肉中的蛋白質發生了退化,或是油脂的滲入限制了牛柳條干纖維中的水分。T2b,T21,T22 隨煎煮溫度的升高而增加,T22隨煎煮溫度的變化最明顯[15]。孫紅霞等人[16]卻發現,同樣的加熱時間,牛肉的T21 隨加熱溫度的升高而變短,這很有可能是因為牛肉在加熱過程中,肌肉中的一些水分被擠壓出來,而水分中保留的水分氫鍵能變大,從而導致了T21 縮短。王永瑞等人[17]研究表明,隨著烘烤時間的延長,各羊肉的T2 馳豫時間明顯變化,各羊肉的水分流動性下降。劉麗美等人[18]的研究表明,牛肉的T21 和T22 弛豫時間在較高的焙燒溫度下明顯下降,這是由于水在肌肉纖維內的結合及水在較高焙燒溫度下與蛋白質的緊密結合。因此,結合LF-NMR 分析水分分布、肌纖維結構和脂肪定量來評估咀嚼性,表明了LF-NMR 方法的多功能性。通過應用LF-NMR 技術,能夠更加精細、全面、客觀地分析肉類產品的結構特征,從而提高其質量。

2.4 LF-NMR 在肉制品發酵加工工藝中的應用

發酵肉制品是一種歷史悠久的食品,具有獨特的風味和較長的貨架期,從而受到廣泛的好評[19]。將新鮮肉類磨碎后與輔助物混合制作而成的臘腸是一種重要的肉制品分類[20]。目前,LF-NMR 技術已被用于臘腸加工中水分的測定。為了更好地了解這一過程,郇延軍等人[21]采用低場核磁共振方法,探究山梨糖醇對發酵香腸加工過程中3 種不同水分變化的影響,以及其對肉制品酵香腸保水性的影響。通過LF-NMR 弛豫時間的研究,通過LF-NMR 技術,Zhang J 等人[22]通過對去骨架腌火腿的風味代謝組學進行了深入的研究,發現了包含28 種化合物,其中以氨基酸、有機酸和核苷酸衍生物為主。另外,Zhang J 等人[23]還對發酵香腸中的代謝產物進行了細致的分析,結果表明,谷氨酸、賴氨酸、丙氨酸和亮氨酸等氨基酸代謝產物是火腿味的主要組成,這些氨基酸代謝產物的組合為發酵香腸帶來了特殊的風味。

2.5 LF-NMR 在肉制品品質冷凍加工工藝中的應用

通過LF-NMR 技術,可以有效地檢測冰晶對肌肉細胞結構的影響,從而為凍融研究提供有力支持,有效降低解凍損失,提升肉類質量和產量[24]。馬瑩等人[25]采用低場核磁共振技術,對-14,-18,-22 ℃3 種溫度條件下,肉品水分狀態的變化進行了分析。結果顯示,在一定的降溫過程中,結合水將逐步向游離水轉化。當溫度超過玻璃化轉變溫度時,牛肉的含水量明顯減少,保水率明顯降低。沈秋霞等人[26]進行了低場核磁共振和電子鼻技術對冷藏虹鱒魚片品質的影響研究,研究發現,經LF-NMR 技術處理后,2 組魚片的T21 振幅在貯存過程中均呈遞減趨勢,但在貯藏后期(12~14 d),采用保鮮劑組的自由水百分數較對照組顯著下降(p<0.05)。在調查中,2 個小組中的自由水所占的比率都明顯超過了初始值。

2.6 LF-NMR 在肉類品品質優化過程中的應用

由于生產原因,未加工肉類經常被切碎和加工,以改善未加工肉類組織結構柔軟性,并由此提高未加工肉類的柔韌性[27]。有研究發現,與整塊肉不同,隨著時間的推移,大多數肌肉纖維結構已經被破壞,但仍有少量的肌肉纖維碎片保留下來。這種現象的形成,主要是由于不溶性蛋白質通過網狀結構與水結合,從而形成了一種保水機制。林晶晶等人[28]采用NMR 技術,對墨魚丸和花枝丸2 種魚糜制品進行了分析,結果表明2 種魚糜制品中有4 種具有流動性不同的水,即T21,T22,T23,T24。Han G 等人[29]在研究高靜水壓力和水分調節劑對牛肉干質量的影響時發現,隨著高靜水壓力的增加,P21 增加,P22減少,而且當加入水分調節劑(甘油、凝乳酶、玉米蛋白水解物) 時,T21 的弛豫時間更短,這表明加入水分調節劑進一步增加了水分和蛋白質的結合程度。經過研究發現,在肉糜中添加磷酸酯可以有效地縮短橫向弛豫時間T21,使得原本不易流動的水變得易于流動;相比之下,僅添加氯化鈉可以提高橫向弛豫時間T21,同時也會提升肉糜中的結合水(P2b) 及總水的含量,這表明磷酸鹽和氯化鈉的添加可以有效地提升肉糜的保水性能[30]。

3 結語

通過低場核磁共振(LF-NMR) 技術在肉制品腌制、干制、熟制、發酵、冷凍、品質優化等加工工藝方面的相關研發,實現肉類產品品質的快速動態預測與調控。同時,由于其能迅速檢測出樣品中的水分狀態、含水量,具有價格低廉、操作方便等優點,在肉制品檢測中得到了應用。該方法既能測定不同條件下肉制品中水的分布,又能展現肉制品加工、貯藏、成熟等各階段中水的動態變化規律。盡管低場核磁共振技術在肉制品中的應用取得了一定的成果,但是仍然存在一些挑戰。①LF-NMR 只能對肉制品中的水分分布及移動進行直觀描述,對其變化機理還需與其他指標進行綜合分析,因此研究人員需要進行大量研究來解釋這一問題;②由于不同生物材料的自然異質性及儀器模型和設置參數的差異,研究人員必須確保LF-NMR 測定的準確性。研究人員正在努力深入探索水分在肉類保質期中的作用,以及不同階段水分含量對微生物生長的影響。盡管目前已經有大量研究,以檢測肉中水分的分布和遷移,并利用LF-NMR 技術確定肉的質量,但是肉和肉制品中水分的存在和性質仍需深入,與肌肉蛋白相比,水分的影響更加復雜。因此,研究人員仍需要進行深入研究,更好地理解水分在肉類保質期中的作用,以及其對微生物生長的影響。研究肉類和肉制品中水分的變化仍然是一個挑戰。