現代經濟體:實體經濟、貨幣經濟和金融經濟的統一

王永昌

提 要:實物產品是人類最早出現的經濟形態,貨幣和金融雖是后來才出現的,但在人類經濟發展史上同樣具有革命性意義。現代社會比較成熟的經濟運行體系,大體是由實體經濟、貨幣經濟和金融經濟(指狹義的“金融資本”或“資本金融”,下同)這“三大家族”所組成的。實體經濟、貨幣經濟和金融經濟各自有其相對的獨特性和不同功能,但又是相互融合的。實體經濟是貨幣經濟和金融經濟的基石,貨幣經濟是實體經濟和金融經濟的血脈,金融經濟是撬動經濟發展的新桿杠(新產業)。現代金融居于現代經濟的“中樞”地位,通常也是現代經濟出現風險的爆發點。正確認識和把握實體經濟、貨幣經濟和金融經濟的不同特性及其內在關系,自覺遵循現代經濟發展規律,在高度重視實體經濟發展的同時,積極穩妥地推動貨幣經濟和金融經濟健康發展,對于我國加快現代經濟體系、金融強國和中國式現代化建設具有全局性戰略意義。

經濟活動是人類生存和發展的基本活動,也是一切社會文明進步的基本動力。隨著社會生產力和科學技術越來越發達,人類經濟活動結構及形態也在不斷演變,尤其在金融資本占據重要地位的現代經濟體系里,一個國家的經濟結構及形態就更為錯綜復雜。但是,在千姿百態的經濟現象背后,人們總可以揭示出現代經濟運行的一些基本規律。其中一個根本性問題,就是要正確認識實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟①本文從實體、貨幣、金融三大維度劃分經濟形態,主要是以“實體經濟”與“虛擬經濟”的區分及由此而來的討論為現實背景。同時,也基于人類經濟活動由“交易”(市場)、“流通”(市場)而引發產業形態新變革的經濟發展史事實。“實體經濟”泛指各類實物化經濟;“貨幣經濟”主要指起商品價值量度、交易和經濟活動調控作用的貨幣體系;“金融經濟”是狹義的,主要指以金融貨幣形態出現的資本經營活動,簡單說,就是以“錢生錢”的資本經營活動,資本市場是其典型形態。“金融經濟”也可以更精確地表述為“金融資本”或“資本金融”。為明確表述本文主導觀點,筆者把“貨幣經濟”與“金融經濟”作了相應區分,而不簡單地把“貨幣”納入“金融”之中。反過來說,廣義的“金融”是由“貨幣金融”和“資本金融”兩大部分組成的。筆者認為,把“貨幣經濟”與“金融經濟”兩者區分開來,在學術和實踐上都是一個重大探索。本文主要圍繞上述問題展開了一些嘗試性探討,并企望學界開展批評討論。文中使用的“金融經濟”即指“金融資本”(或說“資本金融”)。及其相互關系,自覺遵循現代經濟形態這“三大家族”的運行規律。顯然,這樣做,對建構和推動現代經濟體系健康發展意義重大。

一、人類經濟形態演進史

從本質上講,人類一切有價值的活動都可歸結為滿足自身生存和發展需要的活動,而能夠滿足人類生存和發展需要的實踐活動,通常被認為是創造“財富”的活動。當然,這是最為廣義的“財富”概念。比如:人們講的“物質財富”和“精神財富”,大多也是指廣義上的“財富”。而人們平時講的“財富”,又多指“經濟財富”。

人類創造物質財富的活動結構及形態在不同歷史階段是有很大區別的。從經濟發展史角度講,在生產力水平十分低下的自然經濟時代,早期人類只能簡單依靠獲取自然界的食物來養活自己,到了生存能力和生產能力有了一定提高后,人們就通過自己的勞動來獲取物質產品,并在滿足自身需求有余的基礎上,進而逐漸產生物物相互交換的經濟現象。盡管這種經濟現象開始仍是一種自給自足的經濟活動,但畢竟已有了“交換”活動,為后來產生商品交易創造了歷史性基礎。到了商品經濟時代,人們不但為滿足自己的需求而生產,也為滿足他人的需求而生產,生產的相當一部分產品專門賣給別人,并且在交易過程中逐步出現了以某個特殊商品(通常保存時間長、便于攜帶而又有較高價值的東西,比如:金銀、布帛、貝殼等)作為等價物。重要的是,這種商品被賦予了“交換”“交易”“媒介”的功能。這就是原始形態的“貨幣”。再后來,隨著社會生產力發展和商品交易活動不斷擴大,人們逐步把交易等價物的職能自發地相對穩定在某一類或幾種商品上,進而形成了有相當社會通識度的一般等價物,特別是出現了以貴重金屬為一般等價物的“錢幣”后,人類就真正出現了成熟形態的貨幣。這個時期,社會上較為流通的貨幣,通常是由政府(官方)統一鑄造和發行的。貨幣的統一鑄造和發行,對形成更廣泛、統一的商品市場,推動社會生產、流通、消費以及加強國家治理等,都具有變革性意義。

幾乎在出現金屬貨幣的同時,隨著經濟交往在時空上的不斷擴大,又出現了各類票據進而后來產生了紙幣,人類商品交易活動隨之不斷向貨幣形態層面演變,實體經濟的貨幣化程度越來越高,貨幣自身形態也越來越豐富多彩,貨幣功能作用越來越強,從而推動人類經濟形態在實物形態基礎上實現了貨幣經濟形態的“歷史性跳躍”。再后來,隨著社會生產力越來越發達、經濟活動越來越社會化,貨幣的職能也越來越拓展和延伸,逐漸出現了存貸調劑貨幣(鈔票)的經營活動,包括出現了柜坊、錢莊、票號、典當、早期銀行等資金融通的信用機構。這樣,人類的經濟活動便出現了以專營貨幣為職能的信用活動,特別是后來還發展到了專門以貨幣資本作為投資經營的資本活動,即出現了包括各類證券、股票、投資基金的資本市場。金融資本經濟的形成,意味著在人類經濟發展史上又完成了一場新的革命性變革:由貨幣經濟躍升到了金融資本經濟形態,從而迎來了一個資本市場的新經濟時代。

以上,主要從邏輯角度描述了人類社會經濟形態的簡單演化史。從中便可以看到,人類經濟活動形態由自然經濟形態逐漸過渡到物物交換的自給自足的經濟形態,進而發展到以一定等價物為交易媒介的商品經濟形態,再演進到貨幣經濟形態和金融資本經濟形態,都是人類社會生產力不斷提高和人類經濟交往活動不斷擴大的必然結果,也是人類經濟發展史由簡單到復雜、由傳統到現代的螺旋式上升過程。

現代經濟在很大程度上也可以說是以金融資本活動為“神經中樞”的經濟形態。黨和國家領導人曾多次強調指出:金融是現代經濟的“血脈”和核心。金融活,經濟活;金融穩,經濟穩。①參見郝立新主編:《底線思維——中國共產黨人的實踐辯證法》,北京:人民出版社,2020 年版,第40 頁。經濟興,金融興;經濟強,金融強。要堅持走中國特色金融發展之路,加快建設金融強國。一個現代化經濟體,大體應該是實物經濟、貨幣經濟和金融經濟(廣義金融包括貨幣經濟)互為交融、協調發展的經濟體,并且在國際經濟體系中占有相當地位和發揮重要作用。我們必須尊重經濟運行和發展規律,尊重人類經濟活動文明成果,正確認識和看待實體經濟、貨幣經濟和金融經濟的內在關系,任何片面強調一個方面而忽視其他方面的主張,都是不可取、有害的。比如:既不能因實體經濟的基礎地位,就簡單地說要“重實輕虛”,也不能為了強調金融經濟的重要性。就說要“脫實向虛”。當然,這個“虛”指什么?或者說“虛擬經濟”確切是指什么樣的經濟?還是需要深入研究的。事實上,只要符合經濟發展規律的經濟形態,都是客觀存在的,也都是應該促進其健康發展的。

二、“三大經濟形態”的內涵及特性

無論從經濟發展史還是現代經濟形態結構來看,一個有獨立發行貨幣權的經濟體,其經濟運行的基本結構和形態,主要表現為實體經濟、貨幣經濟和金融經濟三大方面。現代社會經濟形態實際上就是這“三大家族”相互作用的集合體。對這三大經濟形態的本質特性作簡要分析。

(一)實體經濟的內涵和特性

所謂實體經濟,是以生產、創造物質產品和實際勞務、商務為主的經濟形態。作為第一產業的農牧漁業、第二產業的工業和建筑業、第三產業的多數服務業等,都屬于實體經濟范疇。

一般地說,實體經濟包括物質、精神、勞務的生產、流通等經濟活動。把教育、文化、知識、信息、藝術、體育等精神文化產品也列入實體經濟,主要是因為精神文化產品的生產和服務同樣具有投入產出的“產值”。當然,無法直接用“產值(金錢)”來計量的精神文化,多數有其內在的精神價值,同時具有非經濟的無形財富的功能和特點,因而不能完全把精神文化視為“實體經濟”。這是由精神文化產品的特殊性決定的。但從生產文化產品或者說文化產業角度講,的確也是可以將精神文化產品納入實體經濟范疇。

實體經濟主要是指直接生產具有使用價值和市場交換價值且通常有具象形態產品的經濟活動(包括部門、行業、產品、商品、服務等,有些智力、勞務活動不一定以實體產品形式出現,但通常會融入實物產品或以人們活動的時空方式存在),而這些經濟活動的價值一般又是以國內生產總值(或國民收入總值)為統計單位的。國內生產總值實際上就是實體經濟被量化為貨幣單位的價值。這樣,客體性存在的實體經濟便轉化為貨幣形態,也就是貨幣經濟形態了。

(二)貨幣經濟的內涵和特性

國民經濟各行各業的任何生產經營活動過程,同時也是貨幣、金融相互作用的結果,在有形物化生產過程的背后,同時覆蓋著強大的貨幣流、金融流。

所謂貨幣經濟,就是作為充當市場上所有商品一般等價物的“貨幣”(通俗叫“金錢”),發展成為能廣泛度量和調節經濟活動的貨幣流通體系。人類社會生產的物品、商品,種類無窮無盡,但貨幣作為“貨物之幣”,代表了生產這個商品所付出的社會平均勞動價值,而這個社會平均勞動價值是市場約定俗成的,又是所有商品都相同共有的,因而貨幣可以充當各種貨物交換的媒介物。貨幣來自于人類生產物品和交換物品的經濟活動,又在整個社會經濟活動中具有獨特的地位和功能。就貨幣自身的直接作用而言,它具有五大基本職能:商品交換的媒介;衡量商品所包含價值量大小的社會尺度;儲存社會財富的工具;各類財務的支付手段;國際收支的支付作用。貨幣的這些基本功能和作用,說明貨幣與實體物品、有形商品是有本質區別的。筆者把貨幣的獨特形態和功能現象,概稱為貨幣經濟活動或者說貨幣經濟。

貨幣經濟是在貨幣基本職能基礎上形成的,是一個包括貨幣發行、貨幣流通、貨幣制度、貨幣政策、貨幣監管、貨幣市場(包括匯率市場)等在內的獨立運行體系。

(三)金融經濟的內涵和特性

現代經濟除了貨物商品意義上的實體經濟和作為價值化、符號化意義上的貨幣經濟外,還有一個“大家庭”,就是資本化意義上的金融經濟,或者叫金融資本形態的經濟。

所謂金融經濟,主要是指直接作為一般商品等價物的貨幣資金轉化為市場投資資本,以期創造新的剩余價值的經濟活動過程及其經濟形態。用通俗語言來講,金融(資本)經濟就是用錢生錢、用資本(價值)生資本(價值)的經濟活動,其典型的表現形態就是資本市場上的資本經營活動。

因此,筆者講的“金融經濟”實際上是指“金融資本”或者“資本金融”的經營活動。金融經濟本質上是一種貨幣資金(其背后支撐是實體經濟)在資本市場上的交易活動,是一種價值增值的資本運動過程。

三、“三大經濟形態”劃分的主要依據

社會經濟結構和形態是一個多維復合體系,不同學科可以從不同角度研究,也可以從不同視角或運用不同方法作不同的分類。比如:可以把社會經濟形態劃分為原始社會、奴隸制社會、封建制社會、資本主義社會、社會主義社會的經濟形態;自給自足的自然經濟、商品經濟、市場經濟形態;公有制經濟、非公有制經濟、個私經濟形態;農業經濟、工業經濟、服務業經濟形態;制造業經濟、互聯網經濟、平臺經濟、數字經濟形態等。多年來,國內常有“實體經濟”“虛擬經濟”以及“脫實向虛”等說法。筆者的基本思路即由“實體經濟”進而思考現代經濟形態而形成的。

(一)從實體經濟與虛擬經濟談起

現代社會經濟調控和治理的一個重大課題,就是處理好實體經濟與非實體經濟的關系。但人們常常把“非實體經濟”等同于“虛擬經濟”,這不但沒有真實反映現代產業和現代經濟結構,而且對國家宏觀經濟調控也會產生不利影響。

有些發達國家曾一度忽視以制造業為主的實體經濟發展,過度推動金融資本、互聯網經濟擴張發展,引發互聯網經濟、金融經濟泡沫破滅,甚至被稱為“虛擬經濟陷阱”。“虛擬經濟”的確切含義、具體包括哪些經濟門類或現象,這都是需要深入討論的。簡單說“互聯網經濟”“平臺經濟”“金融資本經濟”就是高投機性的“虛擬經濟”,是值得商榷的。因為,金融資本經濟也是現代經濟結構中極為重要的、實實在在的大產業。①本文主題主要討論實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟及其關系問題,故不專門分析討論互聯網經濟、平臺經濟、數字經濟是否為“虛擬經濟”及其分類歸屬等問題。當然,離開實體經濟、輕視實體經濟或者說貨幣經濟、金融資本經濟支持實體經濟力度不夠的現象也是存在的,有些貨幣、金融機構脫離實體經濟而過度推動貨幣經濟和金融資本經濟“虛化膨脹”,就是“脫實向虛”現象。這在國內外經濟現實運行中也是多有存在的,值得重視并予以防范。

毫無疑問,現代經濟結構是以實體經濟為支撐的一個完整復雜的體系,而不只有一種實體經濟。事實上,貨幣經濟、金融(資本)經濟都是重要的有機組成部分,不存在有所謂單一的實體經濟和實體產業。因此,既要堅持實體經濟的基礎性、支撐性地位,同時也要加快貨幣經濟、金融(資本)經濟的健康發展,構建起完整的、發達的現代產業體系和現代經濟形態體系。

人們通常把貨幣和金融或者財政貨幣混同使用。這雖有一定道理,因為相對實體經濟而言,貨幣、金融現象都有“抽象價值性”“非實物性”和“符號性”等特點,但如果就此把貨幣經濟與金融經濟視為“虛擬經濟”,則是不盡科學合理的。只有出現過度過量超發貨幣和資本市場出現過度過量金融衍生品時,才會形成“虛擬經濟”“泡沫經濟”。因此,不能把貨幣經濟、金融(資本)經濟簡單說成是“虛擬經濟”。“虛擬經濟”這個詞,容易產生不實的、虛幻的、不良的負面意義。用“貨幣經濟”“金融經濟”等范疇,就要客觀中性得多,也能產生積極的導向性。這里,且不說“虛擬經濟”“虛化經濟”概念的內涵所指,但一個國家倘若輕視貨幣和金融經濟,就如同貶低實體經濟的重要性一樣,都會付出沉痛的代價。

(二)實體經濟與貨幣經濟的主要區別

實體經濟、貨幣經濟及金融(資本)經濟劃分的必要性,主要是由三者的不同功能和表現形態所決定的。

如前所述,實體經濟與貨幣經濟的區別是顯而易見的。貨幣經濟形成于和依賴于實體經濟,同時歸根結底是服務于實體經濟的。但貨幣經濟早已成為一個相對獨立的經濟形態,有其獨特的功能和表現形態,而且有著獨特的運行規則和專門的掌控機構。

與實體商品是使用價值與社會價值的統一不一樣,貨幣、貨幣經濟主要以“一般等價物”的社會價值形態而存在;一般商品主要滿足人們生理和精神消費需要,而貨幣和貨幣經濟主要滿足社會經濟交往活動的流通(工具)需要;實體物品和實體經濟是貨幣和貨幣經濟的“原型”“源流”,但貨幣經濟規模和總量(包括貨幣運行中的自我創造)通常要大于實體經濟,它“覆蓋”“再現”并可以能動地調控實體經濟(比如:通過控制貨幣數量和何時、何方式、何渠道投放與回收等來引導實體經濟運行等);實體經濟自身的運行主要是一種經濟行為,而貨幣和貨幣經濟運行除了經濟行為外,還同時具有鮮明的國家法定、國家主權、國家信用、國家掌控,以及國家調控經濟運行和社會生活等政治屬性。貨幣體系十分復雜,有自己相對獨立的運行規則,在相當程度上是一種政府性相對獨立的經濟形態。

從一定意義上講,實體經濟的貨幣化程度,反映著經濟的成熟化、市場化水平,同時也反映著國家宏觀調控經濟的現代治理水平。如果經濟貨幣化水平過低,則意味著這個國家的市場化水平也較低,資源資產的流動性不足;如果經濟貨幣化水平過高(發行貨幣過多、使用貨幣工具不當),那會導致實體經濟貶值而引發通貨膨脹等。

總之,貨幣和貨幣經濟是與實體經濟既相互聯系又相互區別的另一個“經濟世界”。

(三)貨幣經濟和金融(資本)經濟的主要區別

金融(資本)經濟直接發端于貨幣經濟,而且在形式上更多地直接表現為一種貨幣(錢)化運動,且起初多以類似銀行的機構作為運行主體,或者說是以銀行機構職能分化方式出現的。因此,人們往往把“貨幣”統稱為“金融”。這樣的廣義“金融”,在現代經濟中包括財政貨幣和資本金融兩大部分。顯然,把財政貨幣與資本金融相對獨立出來,不但是有客觀依據的,而且其意義也是不言而喻的。

下面,簡單探討一下貨幣經濟與金融(資本)經濟的主要不同特性。

貨幣經濟與金融(資本)經濟之間最根本的不同,就是貨幣經濟主要起度量、交換、支付、貯藏物品和國家調控經濟運行的作用,也就是起著對社會經濟資源、社會財富流通和配置的工具作用,而金融經濟或者說資本金融經濟則主要是為了社會經濟財富的再創造,尤其是把資產、資金作為投資的資本在資本市場上實現資本價值的再創造,因而是以資金資本的市場投資營利為主要目的的一種經營活動,也是對社會經濟資源實行高效優化配置的市場化機制。這種經濟活動既與以“調控工具”為主的貨幣經濟不同,也與實體經濟在性質、運行上有本質區別,因為金融經濟是以資本投資形態為主而存在和運行的。從主導功能上講,國家掌握的貨幣(匯率市場除外)是不能直接用來投資經營的,也不能直接以營利為目的,而筆者講的金融經濟,是以投資營利為主要目的的資本市場化行為。一旦經營者手中的資產運用于投資經營,就是一種市場化的資本,就進入了資本市場,由此形成的經濟現象,就是金融經濟或者說資本金融經濟。

著名經濟學者劉紀鵬曾長期從事我國資本市場建設、企業改革與發展的研究,在深入思考現代金融發展理論和實踐的基礎上,他撰寫了一本50 余萬字的《資本金融學》,開創性地提出了“資本金融學”概念及其學科體系框架。他認為,“新中國成立以來,經歷了三個金融時代的演變”①參見劉紀鵬:《資本金融學》,北京:中信出版社,2012 年版,自序第XIX 頁。:一是財政金融時代,改革開放前,我國實行以財政金融為主的金融體制,銀行實際上主要承擔財政出納功能;二是貨幣金融時代,財政金融體制實行“撥改貸”政策后,專業銀行具有了向企業進行商業貨款的功能,銀行開始賺取存貸息差而獲利,我國金融由此進入了貨幣金融時代;三是資本金融時代,隨著組建深滬股票交易所,我國開始進入了直接融資形態的資本金融時代的歷史進程,在大量建立證券、信托、保險、基金等非銀行機構的同時,商業銀行也開始大力拓展中間業務和部分投資銀行的業務。①參見劉紀鵬:《資本金融學》,北京:中信出版社,2012 年版,自序第XIX-XX 頁。

厲以寧先生在該書序言中指出:“資本金融是當今世界現代金融發展的新領域。”②參見劉紀鵬:《資本金融學》,北京:中信出版社,2012 年版,序言第XV、XV 頁。從改革開放的實踐看,中國是“從傳統貨幣金融單一的間接融資向資本市場直接融資為主的現代金融”方向發展的。③參見劉紀鵬:《資本金融學》,北京:中信出版社,2012 年版,序言第XV、XV 頁。

這就給人們一個重要啟迪,就是財政金融、貨幣金融和資本金融是有明顯區別的。雖然劉紀鵬教授都使用了“金融”概念,但三者特性是不同的。筆者以是否作為資本投資營利為主要界定依據,將“財政金融”“貨幣金融”(財政、央行的主要職能,也包括商業銀行從事的存貸息差活動)統稱為“貨幣經濟”,而將資本投資形成的資本市場及相關經濟現象稱之為“金融經濟”或“金融(資本)經濟”。

現在,就貨幣經濟與資本金融經濟關系作一個更為具體的分析。

第一,金融經濟的存在和表現形態是一種直接的貨幣資本(作為資本的貨幣),而不是實物意義上的資產所形成的經濟活動形態。一般資產經過貨幣化后才有可能進入“錢生錢”的資本金融化過程,即進入資本市場。但是,實體性、實物性資產即使轉化為貨幣,當這種貨幣僅僅作為貨幣化資產而尚未作為資本性資產,即沒有進入“錢生錢”的資本化過程時,它還不是金融資本化的經濟活動。換句話說,只有進入市場化的投資資本,才是金融資本化的經濟活動。

第二,作為資本市場上的投資資本,必須是為了創造新的更多的剩余價值(錢生出更多的錢)。這種資本活動是一種投資未來(未來收益)的價值再創造過程,因而同時也是具有風險性的資本投資活動。

資本金融化具有創造價值和創造風險的雙重特性。也正因為如此,一般性的存貸款活動不屬于資本投資行為,因而把它納入貨幣經濟范疇。由于資本金融經濟的形成并快速發展,現代經濟運行風險性也明顯增大,但價值創造性也是前所未有的。正是這種資本金融化或者說金融市場化活動,才引領著經濟發展的新未來。

第三,這種投資資本通常需要證券化,即轉換為在資本、金融市場上可以自由買賣的股票、債券等,使資產成為可流動、可買賣的資本。只有這種資本才是投資性的金融資本。資本證券化是金融經濟的主要載體和形態。現代金融千姿百態的金融創新產品,也主要源于資本的證券化。

第四,作為一種與實體經濟、貨幣經濟相對應的金融資本經濟,必須具有相對獨立完整的市場功能和表現形態,這就是資本市場及其各類金融產品。比如:信用借貸、信用保險、證券交易、信托理財、債權債務、典當租賃、各類投資基金、期權期貨,以及各類金融衍生品等,都屬于金融資本的經濟活動及其金融產品。

由此可見,資本化、市場化、投資性、證券化、增值性、高效性以及風險性等,都是金融(資本)經濟活動的基本特性。社會經濟只有達到相當的貨幣化(是金融資本化的前提),進而達到資產、貨幣的資本化和市場化程度,并且有明晰的產權主體,有比較健全的信用、法制和風險監管體制等保障制度后,才能形成資本金融化和資本市場的獨立健康發展。

資本金融化或者說金融資本化是現代經濟和現代金融的重點發展領域,由傳統貨幣、傳統銀行、傳統存借貸經濟間接融資向資本金融化、資本市場直接融資和直接投資經營資本的演進發展,是人類經濟結構形態、市場運行形態和貨幣、金融發展史上的一場重大變革。以金融(資本)經濟為基礎的現代金融體系的建立和完善,是現代經濟運行形態的必然趨勢。嚴格地講,我國的金融(資本)經濟是改革開放和社會主義市場經濟的產物。構筑健全有序的實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟的現代經濟形態,尤其在著力發展實體經濟的基礎上同時完善貨幣經濟和金融(資本)經濟體系,必將極大推動和提升我國經濟的高質量發展,推動我國發展進入現代化經濟體系行列,為現代化經濟強國建設打下堅實基礎。

(四)貨幣經濟與貨幣市場

貨幣經濟作為貨幣發行、貨幣流通、貨幣調控運行系統,它本質上是實體經濟、金融(資本)經濟的價值化和流動化。但是,貨幣經濟本質上不能以投資營利為主要目的,貨幣本身不能完全市場化(國內更是如此),因而也不能完全產業化。貨幣經濟運行的主體只能是國家。如果國家把貨幣作為資本經營以賺取利潤為目的,那么整個社會經濟就會很快崩潰。

貨幣經濟是連接實體經濟和金融(資本)經濟的重要橋梁。如同實體經濟的有形產品一般要通過商品市場來實現交換和社會價值一樣,貨幣經濟的一個基本功能,也往往要通過貨幣市場來實現。盡管貨幣本身也有一定的價值性(比如:利息、利率等方面),卻不能完全市場化,它要對整個經濟活動起“中間調節者”作用,自己不能既是“運動員”又是“裁判員”。貨幣市場也不是一種完全市場化、產業化行為,因為貨幣市場實質上是一種融資性平臺,是政府調控經濟運行的重要載體。

由于包括政府、銀行、企業在內的各種經濟活動主體,客觀上都會有資金盈余方和資金不足方之分,在時間上分為一年期以上的長期性資金余缺和一年期以內的短期性資金余缺兩大類,又由于資本市場側重于為中長期資金的供求雙方提供服務,因而需要一個充當短期性、調劑性的資金市場,這就是貨幣市場。貨幣市場主要為季節性、臨時性資金的供求雙方提供平臺。相對于中長期投資性資金需求來說,短期性、臨時性資金需求是經濟運行中最基本也是最經常的資金需求。短期的臨時性、季節性的資金余缺,是由日常經濟行為的頻繁性和多變性造成的,因而是經常并大量發生的。國家對貨幣市場進行調控也是經常的、大量的。

貨幣市場又稱短期金融市場,是一種短期資金的交易平臺。貨幣市場上的貨幣交易帶有一定程度上的資本金融性成分,但其主導功能仍屬于貨幣經濟范疇。因為,它仍屬于一種“準貨幣”行為。貨幣市場主要包括:一是金融機構之間以貨幣借貸方式進行短期資金融通的同業拆借市場,由于同業拆借是金融機構之間的借貸,反映出金融機構的資金狀況,因此它所形成的利率即同業拆借利率就具有基準性意義(基準利率是國家調控經濟運行最基本、最有效的工具。由此人們也就能更深刻地理解作為美國貨幣政策主管機關的美聯儲的基本職能及其加息、降息作為主要貨幣政策工具的意義);二是為解決國庫資金周轉困難而發行短期債務憑證——國庫券,國庫券的發行與流通便形成了國庫券市場;三是銀行的承兌匯票和商業票據則形成了票據市場;等等。但是,由于貨幣市場所容納的產品,主要是以政府、銀行以及工商企業發行的短期信用工具為主,因而具有期限短、流動性強和風險小的特點,在貨幣供應量層次的劃分上也只置于現金貨幣和存款貨幣之后,被稱為“準貨幣”,所以此類市場只稱之為“貨幣市場”,尚不屬于典型的資本市場。

有句經典名言:誰掌控貨幣,誰就掌控國家的經濟命脈。一個政府掌控國家經濟的基本手段,一是實行什么樣的基本政治和基本經濟制度,從根本上規定社會財富及其創造、積累、分配的性質和制度;二是更具體地確定稅收、開支的財政政策;三是掌握更具靈活性的貨幣調控工具;四是發展理念、發展戰略、發展環境的引導。我國宏觀經濟運行,尤其是宏觀調控的主要手段,就是與財政政策相配合的貨幣政策。貨幣政策是指中央銀行為實現預期宏觀調控目標,運用各種政策工具調節貨幣供給和其他貨幣活動所采取措施的總和,包括政策目標、政策工具、操作手段、傳導機制等內容。根據貨幣理論,宏觀調控經濟運行和貨幣活動的核心,是貨幣需求和貨幣供給。而貨幣政策及工具,就是宏觀調控的重要手段。貨幣政策工具,就是中央銀行為實現調控目標而采取的政策手段。目前,我國中央銀行常用的貨幣政策工具主要有:一是法定存款準備金,二是公開市場業務,三是利率調控,四是再貸款和再貼現,五是信貸政策,六是“窗口指導”,等等。

由此可見,貨幣經濟既與實體經濟密切相關,又與金融資本經濟密不可分。貨幣經濟形態使實體經濟得以度量、交易、流通,又為實體經濟轉化為社會價值和金融資本創造了條件。同時,作為貨幣經濟重要組成部分的貨幣市場和政府的貨幣政策工具,實際上又具有了金融資本經濟的一些重要特性,開始步入了金融資本經濟領域,但就貨幣市場在國內經濟運行中仍主要起宏觀調控職能而言,貨幣市場本質上還屬于貨幣經濟范疇。不過,顯而易見的是,貨幣經濟架起了實體經濟與金融資本經濟之間相互通達的橋梁。

(五)金融(資本)經濟是實體經濟、貨幣經濟的“催化劑”

貨幣經濟是實體經濟的價值化和流動化。貨幣經濟不但再現(量化)實體經濟價值,使實體經濟得以實現市場交易和流動,而且通過金融(資本)經濟得以拓展和放大。貨幣經濟一手牽著實體經濟,一手又牽著金融(資本)經濟。金融(資本)經濟是一種對貨幣、資金資源的資本交易行為,任何實體經濟要進入金融資本市場,都必須轉化為貨幣資金的資本,才有可能進行交易。貨幣經濟是實體經濟進入金融資本經濟的“轉換器”。貨幣經濟為實體經濟提供量化和價值化,提供生長的養料和條件,提供交易的條件和可能,也提供增值和發展的新動能。

貨幣經濟不同于實體經濟,也與金融(資本)經濟有著本質區別。如前所述,貨幣經濟與金融(資本)經濟各自都有自己獨特的性質、功能和運行規律。貨幣及貨幣經濟在整個經濟運行中主要起媒介、調控作用,并服務于實體經濟和金融(資本)經濟,貨幣經濟本質上是不能完全被金融化、資本化和市場化的,貨幣資產原則上不能作為投資資產和盈利資本。貨幣經濟主要由政府掌控并作為調控經濟運行的工具,而金融(資本)經濟主要是由市場調控的,以資本增值盈利為主要目的。兩者在性質、功能上是不完全相同的。盡管貨幣經濟的一些領域,比如:貨幣市場中的貨幣,已經具有營利的市場化行為,但這不是它的主導功能,貨幣市場的基本作用,仍以宏觀調控經濟運行的工具為主,而且主要是由政府(中央銀行)掌控的。對金融資本市場的運行,國家主要履行行業監管職責,一般不直接作為經營主體去金融資本市場進行投資經營。

所謂金融資本是現代經濟和經濟運行的制高點,主要指金融資本的資本化和市場化屬性。現代金融除了具有借貸融資的傳統職能外,更多的職能是通過信用保險、債券證券、投資基金、期貨、期權以及各類金融衍生品使金融具有資本經營屬性,也就是金融達到了高度資本市場化的形態。從一定意義上講,現代金融、現代經濟的“前沿陣地”,主要是指金融資本市場。

金融資本市場對各種經濟資源、發展要素具有強大的整合作用和放大功能,尤其對優質資源、優質資產和優質資本具有極大的“催化”“孵化”和“千斤頂”式的杠桿效應。當然,這里主要指實體經濟和可以市場化經營的資產,而國家的有些資產,比如:只能由國家控制的、國防的、貨幣的資產,就不能完全進入資本市場進行交易。那么,什么是資本市場?美國經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Eugene Stiglitz)認為,資本市場通常是指“取得和轉讓資金的市場”①[美]斯蒂格利茨:《經濟學》(上冊),高鴻業等校譯,北京:中國人民大學出版社,1997 年版,第16 頁。。美國斯坦福大學教授詹姆斯·C.范霍恩(Van Horse J.C)等認為,資本市場是“長期金融工具(股票和債券)”②轉引自王永昌:《金融資本文明論——走向財富創造的新時代》,北京:中國社會科學出版社,2015 年版,第133 頁。的交易市場。美國經濟學家米爾頓·弗里德曼(Milton Friedman)則從資本的功能出發,認為資本市場是“通過風險定價功能來指導新資本的積累和配置的市場”③轉引自沈坤榮等:《中國資本市場開放研究》,北京:人民出版社,2005 年版,第21 頁。。

因此,可以從資本功能和一年以上的中長期資金交易相結合的概念上來定義資本市場:資本市場就是指期限在一年以上的中長期資金借貸、投資、配置的資本交易行為(平臺)。相應地,融資期限在一年以下的交易行為則可以視作貨幣市場的調劑行為。用一年期限來劃分的話,資本市場不僅包括股票市場,還應包括融資期限在一年以上的銀行信貸市場、債券市場以及基金市場等。從本質上講,金融經濟是資產的資本化和市場化,而資本市場是金融經濟最主導、最直接、最日常的表現形態;資本市場是中長期投資、積累、配置、經營資金并獲取市場利率(市場風險定價)的資本交易和投資行為。

資本市場可分為一級市場和二級市場:一級市場又稱為發行市場;二級市場是已經發行的金融產品的交易市場。資本市場還可分為場內交易市場和場外交易市場、有形市場和無形市場。按產品來劃分,資本市場主要有股票市場、債券市場、衍生證券市場等。

總之,金融經濟不但對實體經濟具有極大的優化配置、引領推動作用,而且自身也越來越成為一個龐大的產業和經濟“帝國”,并在現代經濟體系中占有舉足輕重的地位,并發揮重要作用。當然,金融資本引發的風險也越來越多。

四、實體經濟、貨幣經濟、金融(資本)經濟的“三環交融”關系

在國家經濟運行體系中,實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟各自有不同的特性、功能和運行規律,也各自有著不可替代的獨立性和運行規律,需要正確認識和把握它們之間的相互關系。

實體經濟是一個國家經濟的前提和基礎,也是貨幣經濟、金融(資本)經濟的源流,但在現代經濟體系中,實體經濟的運行和發展一刻也離不開貨幣經濟和金融(資本)經濟,貨幣經濟和金融(資本)經濟具有極大的獨立性和能動性。

貨幣經濟是一個國家經濟的血脈和閥門,也是連接實體經濟和金融(資本)經濟的中間轉換器。它不但全面滲入實體經濟和金融(資本)經濟運行過程,而且發揮組織、引導、調控作用。值得注意的是,自從形成資本金融經濟之后,貨幣經濟就不再只是實體經濟的“投影再現”和價值量化,而同時還要反映資本金融的價值,調控資本市場的運行。正因為如此,現代經濟體的貨幣數量和結構都發生了質的變化,已無法簡單從實體經濟一個角度去分析貨幣的性質和運行。與此同時,國家對宏觀經濟運行的調控從理念思路到方式工具都相應發生了變革。這也是現代國家宏觀調控問題越來越復雜、難度越來越大的原因所在。

金融(資本)經濟是實體經濟、貨幣經濟發展到一個新的歷史階段的產物。貨幣經濟起初的基本功能是作為商品和勞務的等價物、交換媒介、財富尺度、支付工具、財富貯藏、調節工具(貨幣政策)。如果貨幣功能作用只停留在上述范圍的話,那它就不是金融資本,更不是現代金融資本。金融(資本)經濟是實體經濟、貨幣經濟的更高發展形態。只有貨幣成為經濟活動內在的資本要素、成為“錢生錢”的資本、成為有專業組織機構經營和專門資本市場的情況下,才是金融資本行為,才能形成金融資本產業,才意味著真正發展到了現代金融階段。

進入20 世紀,金融資本工具越來越豐富,金融經濟越來越龐大,資本、金融市場越來越復雜,金融交易量也越來越大。據統計,20 世紀末時,全球外匯交易額是世界市場進出口總價值的60 倍,實物貿易僅為金融交易的2%。全球股票、債券和其他金融資產達到了140 萬億美元左右,而當時全球商品和服務年總產值則為46.7 萬億美元。全球金融資產與實體經濟處于一個倒三角狀態,金融資產與實體經濟的增量資產比達到3:1。由此可見,經濟資本化、金融化特征越來越明顯。①參見寧振華、牛富榮:《金融內生性功能演變路徑分析》,《中國國情國力》,2013 年第5 期。

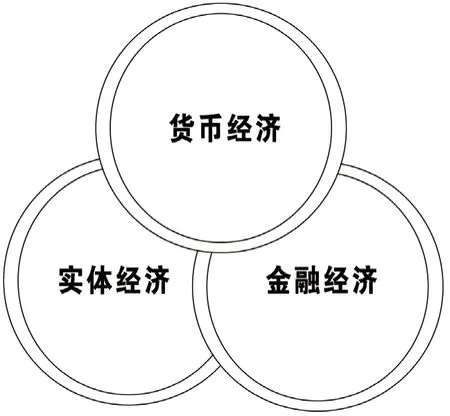

總的講,實體經濟、貨幣經濟、金融(資本)經濟三者既相互獨立、各自有其獨特的形態和功能作用,又相互交叉、相互滲透和相互融合。它們三者之間在功能結構上的內在關系,就如同互為交叉而又互不完全交合的“三環圓圈”一樣(見圖1)。

圖1 實體經濟、貨幣經濟、金融(資本)經濟三者關系

現代宏觀經濟形態是實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟三者獨立又交融的統一體。只有實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟良性互動,才能保持國家宏觀經濟健康有序運行,而這也正是國家頂層宏觀調控政策應首取的基本目標。

五、區分“三大經濟形態”的重大意義

對實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟形態作出相對獨立的區分,是十分必要的。

第一,實體經濟是社會經濟的基礎,任何時候都不應忽視實體經濟的發展。貨幣經濟和金融(資本)經濟雖然有著自己獨特的地位和功能,而且其數量、規模越來越大于實體經濟,但它們始終不可能完全脫離實體經濟而“孤軍遠行”,任何時候忽視實體經濟發展,都是違背經濟發展規律和扭曲經濟健康發展的。一些發達國家的教訓值得記取。但是,也不能簡單地把貨幣經濟、金融(資本)經濟只看作是“虛擬經濟”而加以輕視或批判。這同樣是違背經濟發展規律的。正確區分實體經濟、貨幣經濟、金融(資本)經濟三大經濟形態及其內在關系,對于正確把握現代經濟體系、推動社會經濟形態協調發展具有重大現實意義。

第二,貨幣經濟是調控社會經濟活動的“血脈”和“調控器”。貨幣經濟一手牽著實體經濟,一手拉著金融(資本)經濟。如果說實體經濟是整個社會經濟體的根基和“身軀”的話,那么貨幣經濟就是整個社會經濟體流動的“血脈”。在現代經濟運行中,貨幣不只是商品交易的媒介、衡量經濟價值的尺度和社會財富的基本載體,更具有國家經濟運行的宏觀調控作用,是國家掌握、調控經濟的最主要的經濟政策工具和“調控器”。在現實生活中,貨幣如同空氣一樣,存在于人們生活的各個角落。正是由于貨幣對經濟活動和社會生活的影響大、覆蓋廣,有著牽一發而動全身的“血脈”作用,因而貨幣對一個國家的經濟活動和社會生活具有極大的調控作用。貨幣的供求關系及其結構質量,比如:貨幣數量的多與少、貨幣結構的優與劣、貨幣流動得快與慢、貨幣價格(利率)的高與低,都直接或間接地對社會經濟運行和人們日常生活產生重大影響。如果貨幣供求失衡,就會發生通貨膨脹或通貨緊縮,就會影響經濟增長、社會就業、物價水平和國際收支等。事實上,一個國家調控經濟運行的能力、手段、工具和特點,通常表現在貨幣運行的掌控水平上。作為貨幣發行當局和主要承擔貨幣調控職能的政府機構,無疑不能以營利為主要目的,否則就會錯發、亂發、超發、錯配貨幣,進而引發通貨膨脹和資產泡沫,甚至導致金融危機和經濟危機。

第三,金融(資本)經濟是實體經濟、貨幣經濟的延伸和“催化”,是現代經濟發展的“前哨”。在現代社會經濟結構中,金融、資本市場發展快,規模大,功能強。表面上它不直接創造實體財富,但當代人類需求早已超出實體需求,人類也早已發展出更為豐富廣泛的其他財富需求,而這又往往是通過金融、資本市場的財富創造來實現的。更重要的還在于,金融、資本市場是將現代社會經濟活動中最活躍、最優質的資源進行高效配置的平臺。金融、資本市場是現代市場體系中最關鍵、最活躍、最前沿的市場。要發展現代經濟、構筑現代產業、建設現代市場體系,不加快發展現代金融業和資本市場是不可想象的。人類社會在經歷了農耕文明和工業文明后,到20 世紀五六十年代,出現了服務業占主體的經濟結構,尤其隨著金融業和資本、證券市場的迅猛發展,金融經濟在現代經濟中就越來越起著主導性作用。可以說,現代社會在工業文明之上又形成了一個所謂的金融“帝國”。對當代中國來說,科學認識金融(資本)經濟,建立健全資本市場,積極發展金融產業,具有重大戰略意義。

第四,金融經濟也是一把鋒利的“雙刃劍”。金融(資本)經濟作為現代經濟的“中樞”和“前哨”,一方面是現代經濟發展的重要驅動力量;另一方面,也是引發經濟風險的重要導因。縱觀現代經濟發展史,幾乎大都是先形成金融風險和金融危機,再進而引爆社會經濟危機的。這就告訴人們,金融(資本)經濟有其獨特屬性和發展規律,又具有極大的風險性,這是很值得研究和認真應對的。

第五,推動金融(資本)經濟健康發展是成功跨越“中等收入陷阱”的重要條件。中國經濟結構正向高質量發展和人均高收入階段的現代經濟形態轉變。在這個歷史階段,正是需要艱難跨越“中等收入陷阱”的關鍵時期。世界上已經成功跨越或未能成功跨越“中等收入陷阱”的國家的經驗教訓表明:經濟結構能否轉型升級主要依靠科技創新、社會結構能否實現更加公平正義、百姓收入結構能否躍上高收入水平并兼顧共享性,是能否成功跨越“中等收入陷阱”的關鍵因素所在。而這些因素都與金融(資本)經濟能否得到健康有序發展有著直接的相關性。只有金融(資本)經濟積極健康發展,市場經濟體制才能更加健全完善,經濟結構才能達到現代經濟體系水平,老百姓才能有更多機會參與投資,參與一次、二次、三次財富分配,獲得更多的財產性收入,進而更快地步入高收入階段,為成功跨越“中等收入陷阱”創造經濟社會基礎。

由此可見,科學區分和認識實體經濟、貨幣經濟和金融(資本)經濟的特點、作用,正確處理和把握它們之間的內在聯系,對于推動“三大經濟形態”協調有序發展、堅持走中國特色金融發展之路、加快建設中國式現代化和中華民族現代文明構建人類文明新形態,都具有十分重大的戰略意義。