都市圈新城區鄉村醫療服務中心地網絡結構及其影響因素研究

蔣亮 陳潔 羅靜 田野

摘要:醫療服務是維護居民健康的重要保障。基于修正引力模型和社會網絡分析法,分析武漢市6個新城區鄉村醫療服務中心地空間網絡結構及其影響因素。研究表明:(1)新城區鄉村醫療服務中心地呈現網絡結構,多中心層級化共存。醫療服務網絡密度整體上處于初級階段,總體關聯度偏低,且大部分聯系限于各區內部,整體節點聚集度較低。醫療服務中心地的網絡非均衡性明顯,形成了不同尺度的空間嵌套格局。(2)醫療服務中心地可分為6個子群,并呈現由內到外的圈層結構。6個子群的空間關聯網絡由北向南形成層次分明的板塊,而且呈現出小團體現象。特別需要指出的是,子群的劃分表現出鮮明的鄰近指向特征,地理鄰近關系對醫療服務中心地關聯強度的影響比較明顯。(3)空間鄰近性、農業產值、第二產業企業注冊資本、人口數量、城鎮化水平、道路密度和交通可達性對新城區鄉村醫療服務中心地空間關聯網絡強度的提高具有顯著影響,而第三產業企業的影響并不顯著。

關鍵詞:鄉村醫療服務中心地;中心地理論;網絡結構;影響因素;武漢市新城區

中圖分類號:K901.2文獻標志碼:A文章編號:1673-5072(2024)03-0292-10

基本公共服務是衡量地區經濟發展水平的重要標志,對于保障公民權利,維護社會公平公正、和諧穩定具有關鍵作用[12]。2021年中央一號文件指出“加強鄉村公共基礎設施建設,提升農村基本公共服務水平”,其中醫療服務是鄉村家庭健康生活的基本條件,是公眾最核心的訴求。但現階段中國農村醫療服務供給不足,結構失衡[3]。推進鄉村醫療服務中心地建設,探索不同等級醫療服務中心地的網絡化發展格局與形成機制,為廣大的鄉村腹地提供優質的基本公共服務,是當前鄉村振興發展的重要舉措。

不同等級醫療服務項目的空間疊加形成不同等級的鄉村醫療服務中心地,中心地之間的空間相互作用形成空間網絡,其空間位置及可達性對醫療服務功能的發揮具有舉足輕重的作用[4],決定著社會公共資源分配的公平與公正。現有研究主要集中在醫療服務均等化和可達性兩個方面。均等化研究主要集中在區域間、省域間和地市內部[56],采用基尼系數、泰爾系數[7]、因子分析[8]、熵權TOPSIS綜合評價法[9]等方法綜合測算區域醫療服務均等化程度,并提出醫療服務均等化的政策建議;可達性研究主要以市[1011]、縣(區)[12]、街道[13]為研究對象,通過最小距離模型[14]、兩步移動搜尋法[15]、潛力模型[16]、交通網絡中心測度法[17]等直觀描述醫療服務分布的空間差異,揭示出城市內部[18]、城鄉之間[19]、不同群體[20]獲得的醫療服務可達性是否公平,由此確定醫療服務的短缺區,并分析其影響機理[21]。此外,還有部分學者關注醫療服務的空間配置優化[22]、布局評價[23]、供給效率[2425]、外部性研究[26]等方面。

梳理已有研究發現:(1)目前關于醫療服務的研究主要集中在均等化、可達性及優化配置分析、醫療服務水平的綜合評價及空間差異分析、區域醫療服務供給效率評價等方面,較少從“流動空間”視角分析鄉村醫療服務中心地空間網絡結構。(2)研究具有“大城市偏向性”,測度空間關聯程度的方法(如莫蘭指數、區位基尼系數等)只能給出所有區域整體的相關程度,不能反映各區域在區域整體內的影響和作用,無法刻畫各區域的整體關聯程度,缺少微觀層面(鄉鎮)醫療服務網絡探討。事實上,農村常住人口逐年遞減,農村醫療服務不斷完善與鄉村人口加速流失之間的矛盾日趨凸顯,農村醫療服務布局平均化導致醫療服務設施利用率下降,基于農村視角的醫療服務中心地網絡結構的研究顯得日益重要。(3)現有研究所采用的方法比較單一,多是借助因子分析、綜合評價分析、GIS空間分析等方法對區域醫療服務水平進行評價和分級,采用多源數據,對區域醫療服務空間格局與關聯分析不夠。本文創新地理空間信息數據挖掘方法,以微區位、微尺度的鄉村醫療服務的地理單元為基礎,探索發現小尺度鄉村醫療服務中心地的空間分布規律,構建鄉村醫療服務中心地網絡結構,開展鄉村地理研究的數據應用新范式探索,提升鄉村地理研究的精度。

隨著鄉村經濟轉型與重構,鄉村間關聯度不斷加深,公共服務是支撐居民日常活動、生活質量和地方經濟的關鍵[2728]。在此背景下,構建合理有序的鄉村公共服務中心地空間關聯網絡,優化重構宜居適度的鄉村生活空間,日益成為統籌城鄉發展和推進鄉村建設的戰略支點,醫療服務中心地的網絡化發展將有利于鄉村醫療服務在地理空間上的有效覆蓋。事實上,醫療服務系統也具有典型的層級性和網絡性特征[2930],研究醫療服務中心地的網絡關系,可以加強層級聯動。鑒于此,本文以武漢市新城區為例,基于村域尺度試圖揭示轉型時期我國大都市外圍鄉村醫療服務中心地網絡結構及其影響因素,以期為鄉村醫療服務優化提供實證研究數據。

1數據與方法

1.1研究區域與數據來源

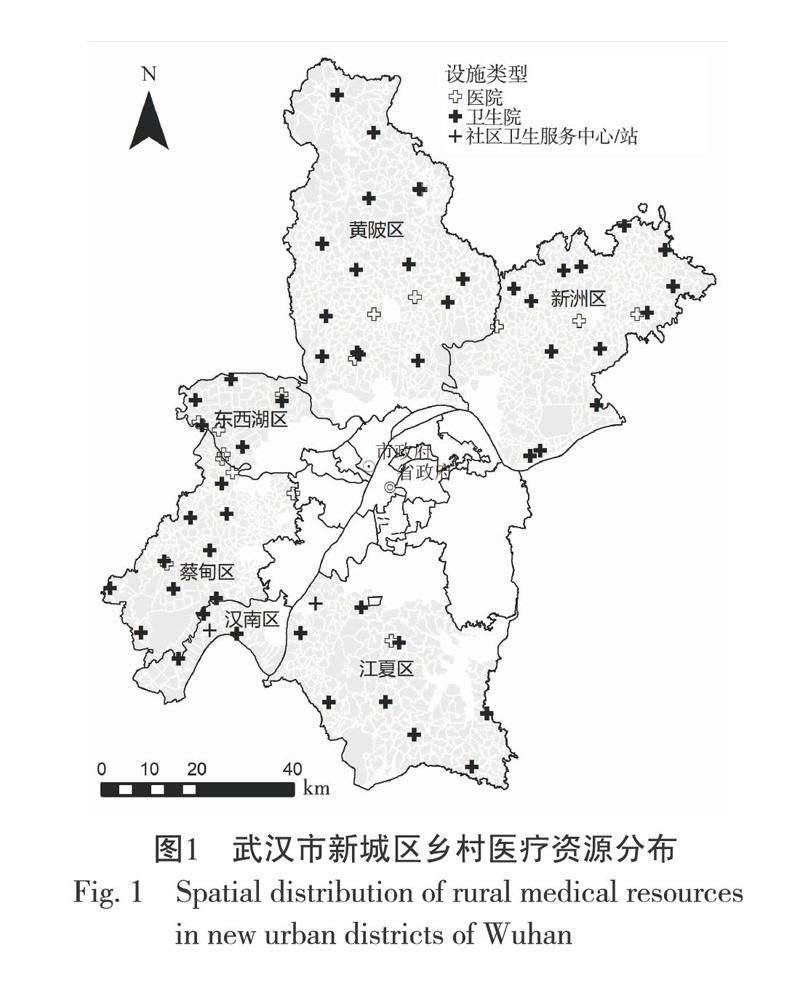

本文研究區為武漢市下轄6個新城區,即東西湖區、漢南區、蔡甸區、江夏區、黃陂區和新洲區,總面積6 636.94 km2。截至2021年底,研究區鄉村常住人口236.47萬人,農村常住居民年平均可支配收入19 250元,共有各級醫療衛生機構72個,其中醫院(含專科醫院)18家,衛生院52家,社區服務中心/站2個,執業醫師1 151人,執業助理醫師547人,注冊護士1 552人,實有床位數6 143張。每千人執業醫師(含助理醫師)數078人,每千人注冊護士數072人,每千人床位數2.84張(圖1)。醫療資源數據來源于2021年武漢市地理國情普查與監測數據、2022年武漢市及新城區統計年鑒、國民經濟和社會發展統計公報。

1.2研究方法

1.2.1修正引力模型引力模型是測度城市間經濟聯系強度的重要方法。城市間的相互作用與它們的人口規模成正比,與距離成反比。由于城市是鄉村發展的高級形式,而且村落體系在城鎮化進程中逐步與城鎮體系融合,城鄉之間醫療資源的聯系日益加強,因此本文采用引力模型來測度鄉村醫療服務中心地之間的聯系強度。修正的引力模型公式如下:

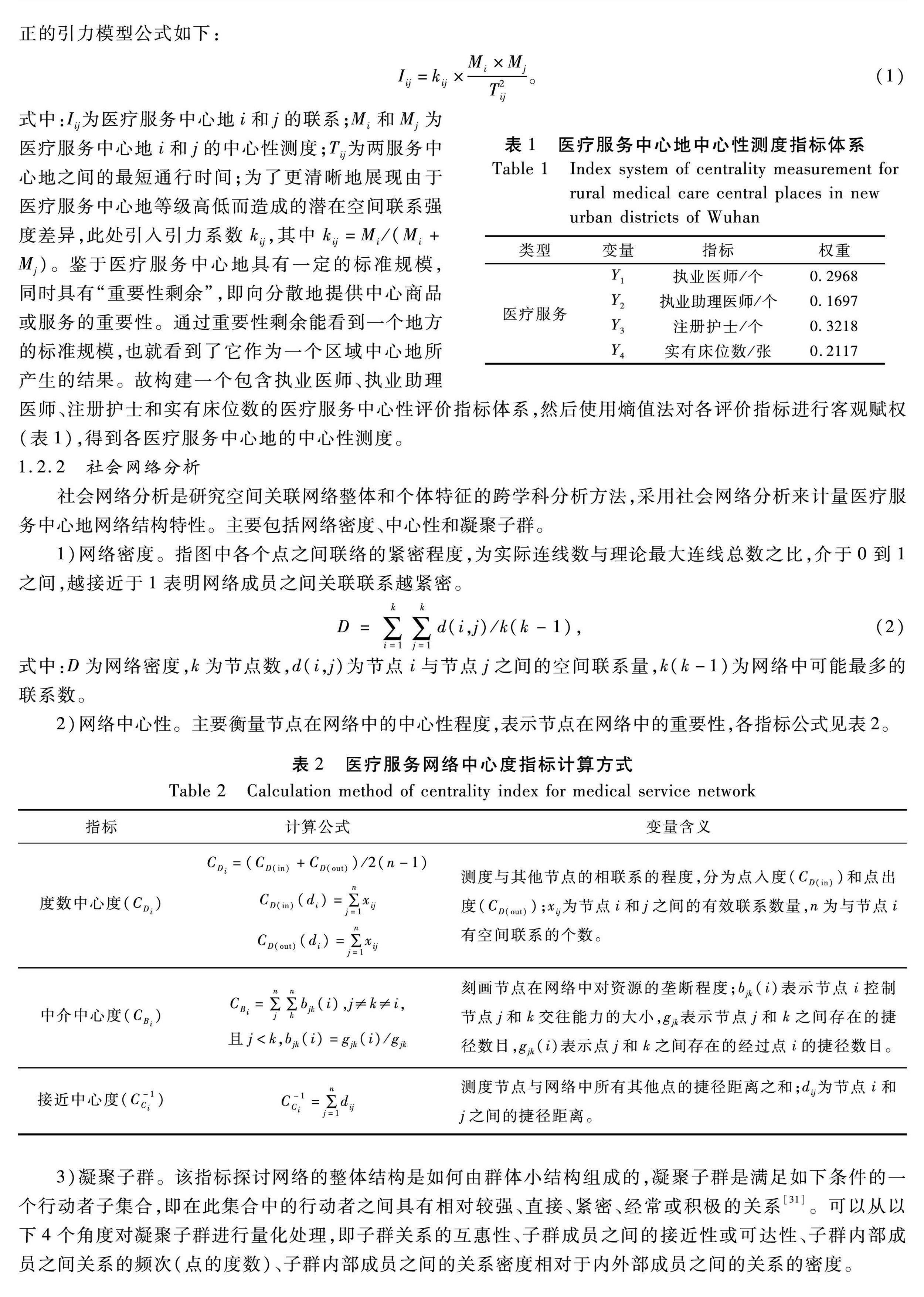

式中:Iij為醫療服務中心地i和j的聯系;Mi和Mj為醫療服務中心地i和j的中心性測度;Tij為兩服務中心地之間的最短通行時間;為了更清晰地展現由于醫療服務中心地等級高低而造成的潛在空間聯系強度差異,此處引入引力系數kij,其中kij=Mi/(Mi+Mj)。鑒于醫療服務中心地具有一定的標準規模,同時具有“重要性剩余”,即向分散地提供中心商品或服務的重要性。通過重要性剩余能看到一個地方的標準規模,也就看到了它作為一個區域中心地所產生的結果。故構建一個包含執業醫師、執業助理醫師、注冊護士和實有床位數的醫療服務中心性評價指標體系,然后使用熵值法對各評價指標進行客觀賦權(表1),得到各醫療服務中心地的中心性測度。

1.2.2社會網絡分析

社會網絡分析是研究空間關聯網絡整體和個體特征的跨學科分析方法,采用社會網絡分析來計量醫療服務中心地網絡結構特性。主要包括網絡密度、中心性和凝聚子群。

1)網絡密度。指圖中各個點之間聯絡的緊密程度,為實際連線數與理論最大連線總數之比,介于0到1之間,越接近于1表明網絡成員之間關聯聯系越緊密。

式中:D為網絡密度,k為節點數,d(i,j)為節點i與節點j之間的空間聯系量,k(k-1)為網絡中可能最多的聯系數。

2)網絡中心性。主要衡量節點在網絡中的中心性程度,表示節點在網絡中的重要性,各指標公式見表2。

3)凝聚子群。該指標探討網絡的整體結構是如何由群體小結構組成的,凝聚子群是滿足如下條件的一個行動者子集合,即在此集合中的行動者之間具有相對較強、直接、緊密、經常或積極的關系[31]。可以從以下4個角度對凝聚子群進行量化處理,即子群關系的互惠性、子群成員之間的接近性或可達性、子群內部成員之間關系的頻次(點的度數)、子群內部成員之間的關系密度相對于內外部成員之間的關系的密度。

2醫療服務中心地空間關聯網絡分析

2.1網絡密度計算得出新城區鄉村醫療服務中心地網絡密度為0.150 8,標準差為0.357 9。72個醫療服務中心地之間理論上最大的關聯關系為5 112個,而實際存在關聯關系為770個;網絡平均聚類系數為0.459,平均路徑長度為3.477。醫療服務中心地的平均聚類系數較小,平均路徑長度較大,說明醫療服務中心地網絡的聯系整體上處于較低水平,網絡對整個醫療服務中心地的發展、合作等方面的產生的影響較小,節點之間聯系的緊密程度較低,網絡架構較為松散,促進各醫療服務中心地更密切的合作還有較大空間。

2.2網絡中心性

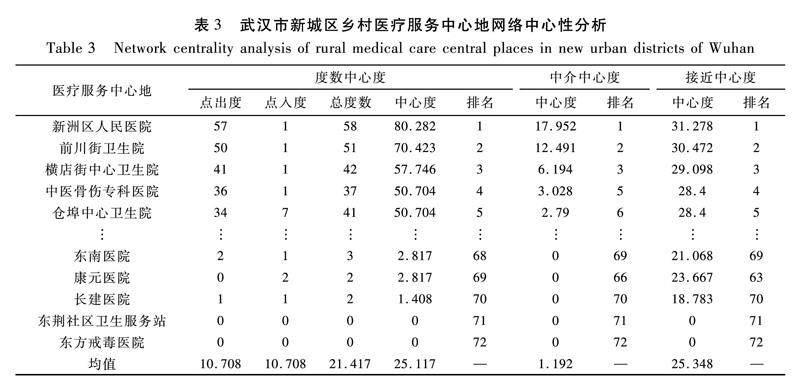

2.2.1度數中心度新城區鄉村醫療服務中心地關聯網絡的度數中心度均值為25.117,高于平均值的醫療服務中心地點有29個,占所有醫療服務中心地的40.28%,主要位于新洲區和黃陂區,這些中心地很大程度上維持著網絡結構的穩定性。其中新洲區人民醫院的度數中心度最高,為80.282,該醫療服務中心地與其他醫療服務中心地之間存在的空間關聯與溢出效應關系數為58個,處于網絡中心地位;度數中心度均值以下的醫療中心地有43個,其中武漢東南醫院、武漢康元醫院、武漢長建醫院等處于網絡的外圍(表3)。

點出度和點入度的均值為10.708,點出度大于均值的醫療服務中心地有24個,排名靠前的為新洲區人民醫院、前川街衛生院、橫店街中心衛生院、中醫骨傷專科醫院、倉埠中心衛生院等,這些醫療服務中心地大多位于城區的城關鎮,醫務人員相對較多,醫療設備較為齊全,且交通可達性較高,整體上處于醫療衛生資源空間關聯網絡中的的溢出主體;點入度大于均值的有42個,是關聯網絡中的受益主體。度數中心度較大的醫療服務中心地對網絡的穩定性起著較大作用。度數中心度對應的網絡圖表明新洲區人民醫院節點地位最核心,構成新城區整個醫療服務網絡的極核,周邊的前川街衛生院、橫店街中心衛生院等是網絡結構的二級圈層,圖中度數中心度比較低的醫療服務中心地位于網絡結構的最外層,形成外圍邊緣的圈層,整個網絡呈顯著的核心邊緣特征(圖2)。

2.2.2中介中心度中介中心度的均值為1.192,高于均值的醫療服務中心地有18個,占整個醫療服務中心地的25%,其中新洲區人民醫院的中介中心度十分突出(17.952),高于平均值(1.192)15倍之多,前川街衛生院(12.491)和橫店街中心衛生院(6.194)緊隨其后,網絡的中介中心度基本上被這3個節點壟斷,其網絡控制力較強。排名前五位的醫療服務中心地的中介中心度占所有醫療服務中心地總量的50.65%,后十位醫療服務中心地的中介中心度都為0,可見網絡內各醫療服務中心地的中介中心度分布不均衡,相當多的空間關聯是通過這3個醫療衛生機構來完成的(表3)。網絡中介中心勢為17.15%,整體網絡向中介點集中的趨勢較弱,處于中介位置控制醫療資源的節點相對較少,節點之間構成有效的連接,整體網絡效率較高。中介中心度對應的網絡圖表明(圖3),新城區醫療服務中心地網絡呈現顯著的非均衡特征。

2.2.3接近中心度接近中心度均值為25.348,高于均值的醫療服務中心地有55個,占所有醫療服務中心地的76.39%,大都位于新洲區、黃陂區和蔡甸區,這些中心地連接能力較強,傳遞醫療信息更加容易。其中新洲區人民醫院的接近中心度最高,為31.278,說明新洲區人民醫院與其他醫療服務中心地在空間關聯網絡中最接近,可達性高,較少受其他節點的制約,基本上處于整體網絡組織的中心;其次為黃陂區前川街衛生院(30.472)和黃陂區橫店街中心衛生院(29.098),顯著高于其他醫療中心地,而東荊社區衛生服務站、東方戒毒醫院等接近中心度靠后(表3)。

2.3凝聚子群分析凝聚子群分析是通過聚類算法將關聯密切的醫療中心地聚合成類團,用來區分整體網中具有密切聯系的行動者子集合。為了充分揭示網絡的多維度空間特征,使用多維尺度(Multidimensional Scaling,MDS)與空間表達來分析醫療服務的空間模式。多維尺度分析將高維空間的數據變換成低維的數據,在低維空間中用點表示,將節點間的關聯以平面距離的方式展示,平面中距離越接近說明節點之間聯系越緊,可以聚合成類團。

依據醫療服務中心地空間關聯強度得出凝聚子群圖(圖4),并采用度數中心度布局,新城區鄉村醫療服務中心地的關聯度可以劃分出6個子群。多維尺度分析見圖5,凝聚子群圖和多維尺度分析圖的結果基本上一致,結合兩張圖對醫療中心地的6個子群進行歸納和分析。子群1包含江夏區8個醫療中心地,度數中心度均值為24.82;子群2包含新洲區16個醫療中心地,度數中心度均值為32.49;子群3包含黃陂區的14個醫療中心地,度數中心度均值為28.52,子群3分為兩部分,原因是黃陂區面積較大,區內有山地,醫療服務中心地之間的距離較遠,呈現出多類團的聚類;子群4包含東西湖區10個醫療中心地,度數中心度均值為20.98;子群5包含蔡甸區、漢南區和東西湖區部分共14個醫療中心地,均值為28.23;子群6大都是分布在醫療服務中心地網絡的外圍節點,共有11個且關聯量很小,在各區均有分布,度數中心度均值為7.04。由此可以看出,新城區醫療服務中心地關聯基本上限于各個區,跨區關聯的較少;黃陂區和新洲區的鄉村醫療衛生發展在關聯網絡中處于重要的地位,對網絡的結果至關重要。

3醫療服務中心地空間關聯網絡影響因素分析

3.1影響因素選取與模型構建醫療服務中心地的空間關聯網絡是經濟、社會、政策等多種因素綜合作用的結果。研究表明,地方政府、人口規模、經濟發展水平、城鎮化、教育水平等共同作用對醫療資源配置產生較大影響[3233]。結合相關研究,本文認為,鄉村醫療服務中心地空間網絡結構主要受以下幾個因素的影響:(1)空間鄰近性(X1)。地理學第一定律表明地理事物越近,相關性越強。近距離的醫療服務中心地更容易產生聯系。(2)經濟發展水平。區域經濟發展水平差異是影響醫療衛生服務差距的根本原因,地區經濟發展水平越高,越有利于醫療服務中心地的發展,鄉村經濟發展必須著眼于第一、二、三產業,本研究采用各行政村農業總產值(X2)、第二產業企業注冊資本(X3)和第三產業企業注冊資本(X4)的差異來表示。(3)人口數量(X5)。在一定范圍內,人口規模越大,政府提供的醫療服務也會越多。本文選擇各行政村人口數量差異來表征。(4)城鎮化水平(X6)。

城鎮化進程提高了城鄉居民獲取醫療衛生服務的便利性,建設用地面積占比在一定程度上反映了城鎮化水平,使用醫療服務中心地所在行政村的建設用地面積占比差異來表示。(5)道路密度(X7)。道路基礎設施越完善,越有利于醫療服務中心地之間的交流,進而形成網絡,以各行政村道路密度差異表征。(6)交通可達性(X8)。可達性是醫療服務網絡形成的重要條件,以醫療服務中心地間的交通路網表征。根據以上分析,以醫療服務中心地的網絡關聯矩陣為因變量,建立如下的影響因素計量模型:

式中:因變量F表示醫療服務中心地空間關聯矩陣;X1為鄰接權重矩陣;X2、X3、X4、X5、X6、X7為各變量差異的絕對值構建的關系矩陣;X8為醫療服務中心地之間的交通路網距離構成的關系矩陣。

3.2基于QAP的回歸分析二次指派程序(Quadratic Assignment Procedure,QAP)是研究關系型數據的方法,判斷矩陣之間的相關系數,然后進行非參數檢驗。由于其避免了OLS可能帶來的偽回歸,因此回歸系數相對較小。采用多變量QAP回歸分析,選擇10 000次隨機置換,得到以下分析結果(表4)。醫療服務中心地QAP回歸分析的R2為0.156,調整后的R2為0.151,整體的擬合效果較好。

具體來看:(1)空間鄰近性(X1)的標準化系數為正且通過顯著性檢驗,鄰近的醫療服務中心地較非臨近的中心地更容易建立空間關聯,共同的行政邊界為醫療服務擴散提供了便捷。(2)經濟發展水平中農業總產值(X2)和第二產業企業注冊資本(X3)標準化系數為正且通過檢驗,醫療服務中心地的網絡關聯會隨經濟發展水平差異增大而變強。需要指出的是,第三產業企業注冊資本(X4)的標準化系數未通過顯著性檢驗,表明第三產業的影響還未顯現,新城區農業基礎產業基本不變,但存在向工業化轉化的現象。(3)人口數量(X5)的標準化系數顯著為正,整體上人口數量差異越大,產生醫療服務空間關聯的網絡的強度越大。人口規模是醫療服務發展重要影響因素,而且醫療資源在空間上存在差異,人們就醫、轉診等會推動醫療服務中心地空間網絡的形成。(4)城鎮化水平(X6)的標準化系數為正且通過檢驗,城鎮化降低了居民就醫成本,而且能通過“鄰里模仿”和“示范效應”對周邊地區醫療服務進行空間溢出,加快推進空間關聯。(5)道路密度(X7)的標準化系數顯著為正,即地區間道路密度差異越大,地區間醫療服務中心地的空間關聯越強。醫療服務中心地的空間關聯要依托于路網,合理的路網密度對提高醫療服務的延伸具有重要意義;(6)交通可達性(X8)標準化系數顯著為負,交通距離過長會制約醫療服務中心地網絡的形成和發展。

4結論與討論

本文基于修正引力模型和社會網絡分析方法對武漢市新城區醫療服務中心地網絡結構進行解讀,并通過QAP回歸探討了醫療服務中心地網絡結構的影響因素。結論如下:

1)從整體網絡結構特征看,新城區鄉村醫療服務中心地存在顯著的空間關聯與溢出效應。網絡密度整體上處于初級階段,層級之間聯動效果不強,弱關聯的地區占比較高,不均衡性明顯,形成了不同尺度空間嵌套的格局,各節點對網絡的影響力存在差異。

2)從個體網絡結構特征看,新城區鄉村醫療服務中心地網絡呈現出核心邊緣結構,多中心共存,而且表現出“小團體”結構,具有明顯鄰近指向特征。6個子群的空間關聯網絡由北向南形成層次分明的板塊。

3)空間鄰近性、農業產值、第二產業企業注冊資本、人口數量、城鎮化水平、道路密度和交通可達性對新城區醫療服務中心地空間關聯網絡強度的提高具有顯著影響,而第三產業企業并不顯著。

地區經濟發展差異、地方衛生財政偏差、居民收入差距以及醫療保障分割等因素決定各地醫療衛生資源的豐富程度不盡相同。在新城區醫療衛生資源投資的區域配置和引導政策上,著眼于人口流動和新型城鎮化的發展趨勢,從依賴地區政府機制向依托社會保障體系的服務供需機制轉變,建立以常住人口核算的基礎醫療衛生資源供給經常性財政預算項目;針對各醫療服務中心地在關聯網絡中所處的不同地位,因地制宜地出臺差異化的醫療服務,發揮網絡核心節點的主導控制能力,提高核心區與外圍區醫療服務中心地空間聯動效率,加快推進醫療服務中心地網絡化建設;充分考慮空間鄰近性、經濟發展水平、城鎮化的差異,相鄰近的醫療中心地具有更便捷的關聯和更低的交流成本,加強鄰近醫療服務中心地的合作,同時發揮中介節點的作用,創造更多的傳遞作用,促進醫療服務網絡密度的提升,實現醫療服務的空間差異化管理。

此外,隨著我國經濟和文化的快速發展,居民對所接受的醫療服務質量及服務體驗等均提出了更高的要求。由于“求名醫”的就醫心理以及醫療資源信息的不對稱,有許多村民往往舍近求遠去大醫院就診,容易造成鄉村醫療資源的浪費。在完善醫療服務中心地網絡均衡布局的同時,針對不同區域的人口密度和就醫差異化需求,制定具有針對性的醫療資源配置策略。一方面,注重高等級醫療服務中心地的覆蓋以及醫療水平的提升,強化鄉村醫療隊伍建設,提高鄉鎮衛生院醫療服務人員的醫療水平和服務態度,以提高鄉村醫療衛生服務網絡體系的整體功能,促進均衡、協同發展;另一方面,結合城市社區單元與鄉鎮村委單元的面積、人口分布,構建與分級診療相適應的醫療服務中心地聯動網絡,結合多層級的就醫需求,推進各級醫療資源的合理利用與分級診療制度的落實。

參考文獻:

[1]淮建軍,劉新梅.公共服務研究:文獻綜述[J].中國行政管理,2007(7):96-99.

[2]孫德芳,沈山.國內外公共服務設施配置研究進展[J].城市問題,2012(9):27-33.

[3]鐘少穎,楊鑫,陳銳.層級性公共服務設施空間可達性研究:以北京市綜合性醫療設施為例[J].地理研究,2016,35(4):731-744.

[4]CHEN L,CHANG Y,SHIEH C,et al.Accessibility of ophthalmic healthcare for residents of an offshore island:an example of integrated delivery system[J].BMC Health Services Research,2016,16(7):261-271.

[5]鄭文升,蔣華雄,艾紅如,等.中國基礎醫療衛生資源供給水平的區域差異[J].地理研究,2015,34(11):2049-2060.

[6]馬志飛,尹上崗,喬文怡,等.中國醫療衛生資源供給水平的空間均衡狀態及其時間演變[J].地理科學,2018,38(6):869-876.

[7]賴溱,黃莉.基于泰爾指數的重慶市衛生資源配置公平性研究[J].中國衛生事業管理,2013,30(11):844-847.

[8]陶春海,陳婧鈺.江西省醫療服務水平均等化的實證分析[J].統計與決策,2015,30(13):123-125.

[9]湯少梁,劉浩然.基于熵權TOPSIS法的31個地區基本醫療服務均等化研究[J].中國衛生統計,2016,33(6):1030-1034.

[10]熊娟,羅靜,彭菁,等.基于可達性的縣域醫療服務均等化分析:以湖北省松滋市為例[J].人文地理,2012,27(5):25-29.

[11]劉芳,徐亞莉,唐富強,等.基于地理信息系統的四川省衛生資源配置空間分析[J].西華師范大學學報(自然科學版),2018,39(3):299-305.

[12]CHENG G,ZENG X K,DUAN L,et al.Spatial difference analysis for accessibility to high level hospitals based on travel time in Shenzhen,China[J].Habitat International,2016,53:485-494.

[13]丁愫,陳報章.城市醫療設施空間分布合理性評估[J].地球信息科學學報,2017,19(2):185-196.

[14]FAN P L,XU L H,YUE W Z,et al.Accessibility of public urban green space in an urban periphery:the case of Shanghai[J].Landscape and Urban Planning,2017,165:177-192.

[15]柳澤,楊宏宇,熊維康,等.基于改進兩步移動搜索法的縣域醫療衛生服務空間可達性研究[J].地理科學,2017,37(5):728-737.

[16]GHARANI P,STEWART K,RYAN G L.An enhanced approach for modeling spatial accessibility for in vitro fertilization services in the rural midwestern United Utates[J].Applied Geography,2015,64:12-23.

[17]陳晨,修春亮.基于交通網絡中心性的長春市大型綜合醫院空間可達性研究[J].人文地理,2014,29(5):81-87.

[18]張琦,李同昇,史榮.服務老年人群的城市高等級醫院交通可達性測評:以西安市三級甲等醫院為例[J].陜西師范大學學報(自然科學版),2016,44(1):96-101.

[19]SIBLEY L M,WEINER J P.An evaluation of access to health care services along the ruralurban continuum in Canada[J].BMC Health Services Research,2011,11(1):1-11.

[20]張純,李曉寧,滿燕云.北京城市保障性住房居民的就醫可達性研究:基于GIS網絡分析方法[J].人文地理,2017,32(2):5964.

[21]陶印華,申悅.醫療設施可達性空間差異及其影響因素:基于上海市戶籍與流動人口的對比[J].地理科學進展,2018,37(8):1075-1085.

[22]田玲玲,張晉,王法輝,等.公平與效率導向下農村公共醫療資源的空間優化研究:以湖北省仙桃市為例[J].地理科學,2019,39(9):1455-1463.

[23]劉笑杰,夏四友,李丁,等.湖南省基本公共服務質量的時空分異與影響因素[J].長江流域資源與環境,2020,29(7):1535-1544.

[24]金榮學,宋弦.新醫改背景下的我國公共醫療衛生支出績效分析:基于DEA和Mulmquist生產率指數的實證[J].財政研究,2012(9):54-60.

[25]胡玉杰.地方醫療衛生公共服務供給效率的區域差異性[J].系統工程,2018,36(5):150-158.

[26]申悅,史祎雯,王虹翔,等.醫療設施可達性對患者就醫空間的影響研究:基于上海市醫院患者調查的實證[J].城市發展研究,2019,26(12):46-52.

[27]GORDON F,PARTRIDGE M D,CARRUTHERS J I.Central place theory and its reemergence in regional science[J].Annals of Regional Science,2012,48(2):405-431.

[28]HALSETH G,RYSER L.Trends in service delivery:examples from rural and small town Canada,19982005[J].Journal of Rural and Community Development,2006,1(2):69-90.

[29]YU R,ABDELATY M.Using hierarchical bayesian binary probit models to analyze crash injury severity on high speed facilities with realtime traffic data[J].Accident Analysis and Prevention.2014,62(6):161-167.

[30]REZA Z F,MASOUD H.Hierarchical facility location problem:models,classification,techniques,and applications[J].Computes & Industrial Engineering.2014,68(5):104-117.

[31]盛科榮,楊雨,張紅霞.中國城市網絡的凝聚子群及影響因素研究[J].地理研究,2019,38(11):2639-2652.

[32]范方志,王曉彥.中國農村基本公共服務供給效率的評價研究[J].寧夏社會科學,2020(5):83-91.

[33]YIN C,HE Q,LIU Y,et al.Inequality of public health and its role in spatial accessibility to medical facilities in China[J].Applied Geography,2018,92(3):50-62.

Network Structure and Influencing Factors of Rural Medical Care Central Places in New Urban Districts of Metropolitan Area:A Case Study of New Urban Districts in Wuhan

JIANG Liang1,CHEN Jie2,LUO Jing3,TIAN Ye4

(1.College of Geography and Spatial Information,Xuchang University,Xuchang Henan 461000,China;2.School of Geography and Tourism,Huizhou University,Huizhou Guangdong 516007,China;3.School of Urban and Environmental Science,Central China Normal University,Wuhan Hubei 430079,China;4.Changjiang Academy of Development and Strategy/Institute for Advanced Studies in Finance and Economics,Hubei University of Economics,Wuhan Hubei 430205,China)

Abstract:Medical service is an important guarantee for maintaining the health of residents.The spatial network structure and influencing factors of rural medical care central places in new urban districts of Wuhan are analyzed by the modified gravitational model and social network analysis method.The results are as follows:(1)The rural medical care central places in new urban districts of Wuhan is rendered as a network structure,with multiple centers coexisting in a hierarchical manner;on the whole,the network density of rural medical care central places is in the primary stage;the overall degree of relevance is low and most of the connections are limited to the interior of each district;the overall node aggregation is low;the network of rural medical care central places is obviously imbalanced,forming a spatially nested pattern of different scales.(2)Medical care central places can be divided into six subgroups,presenting a circle structure from the inside to the outside;the spatial association network of the six subgroups forms a hierarchical plate from north to south and there is a phenomenon of small groups;what needs to be pointed out in particular is that the division of subgroups has exhibited distinctive features of proximity,and geographic proximity has a relatively obvious impact on the association strength of rural medical care central places.(3)The improvement of the spatial correlation network strength of rural medical care central places in new urban districts is notably influenced by geographical proximity,agricultural output value,registered capital of secondary industry enterprises,population size,the level of urbanization,road density and traffic accessibility while the influence of the tertiary industry enterprises is not significant.

Keywords:rural medical care central places;central place theory;network structure;influencing factors;new urban districts of Wuhan