國際音樂交流中的中國藝術歌曲

邱曙葦

藝術歌曲是詩歌與音樂共同組合來展現藝術的一種音樂形式,其名稱因浪漫主義音樂大師舒伯特的作品而確立,后成為西方音樂中一個獨立的聲樂藝術表演種類。藝術歌曲由優美的音樂旋律和表演者的聲樂演唱這兩個最具感染力的聲音源來展現其特有的迷人表現力,是十九世紀西方浪漫主義音樂中最引人稱頌的藝術表現形式之一。

西方藝術歌曲的歷史形式

十八世紀末至十九世紀初,歐洲盛行一種浪漫主義抒情歌曲,那就是藝術歌曲。藝術歌曲最引人矚目的特點是其歌詞采用著名詩歌,著重展現人們的內心世界。藝術歌曲的曲調表現力強,演繹方法和作曲技法較為復雜,伴奏占重要地位。藝術歌曲的演唱大多用鋼琴伴奏,較少使用大樂隊來展現宏大的音量。多樣化的音色、清晰而詩意的發音、多層次細致的語音、曲調變化和延展,成為衡量表現藝術意境和演唱深度的重要標桿,并逐漸形成了以含蓄內斂、柔情優雅見長的演唱風格。

藝術歌曲通常要求表演者演唱不同的人物和各種不同的語調、音色、敘述和情緒。這些需要同時靠音樂展現、語言表達和聲音控制等方面的綜合運用來完成,許多藝術歌曲成為高等聲樂教材或音樂會的經典保留曲目。同樣,藝術歌曲歌唱家往往以其特有的藝術表現力和演繹難度成為聲樂界的翹楚。

藝術歌曲在德國被稱為“Lied”,代表作曲家為舒伯特,他一生創作了六百多首藝術歌曲,多采用歌德、海涅、米勒和席勒等人的詩為歌詞。舒伯特藝術歌曲的特點是曲調優美、意境深邃,《魔王》《野玫瑰》《春天的信念》等作品早已成為流傳于世的名曲。而胡戈·沃爾夫(Hogo Wolf)的兩百多首藝術歌曲,曲調刻意強調德語聲調的特點,與歌詞緊密相聯,鋼琴伴奏也表現出豐富的交響樂性質。除此之外,舒曼、勃拉姆斯、理查·施特勞斯等人也作有不少全世界廣泛傳頌的藝術歌曲。

藝術歌曲在法國被稱為“Mélodie Fran?aise”,代表作曲家有迪帕克、福雷、德彪西、拉威爾和梅西安等。法國藝術歌曲情深纖柔、精致優雅的特點特別受全世界音樂家和音樂愛好者的推崇與熱愛。德彪西的歌曲多根據波德萊爾、魏爾蘭等人的詩歌譜成,具有顯著的印象派藝術特征。法國藝術歌曲的成就和地位在世界音樂界早已是公認的影響深遠,近二十年來法國藝術歌曲在中國也擁有了越來越多的知音和愛好者。

藝術歌曲在俄羅斯被稱為“Romance”,格林卡是這種音樂形式的第一個代表作曲家。后繼的代表人物有柴科夫斯基、穆索爾斯基、拉赫瑪尼諾夫等。俄羅斯藝術歌曲的特點是比較注重心理刻畫,其中穆索爾斯基的藝術歌曲極富民族性和藝術獨創性,與俄羅斯的傳統聲調絲絲相扣。但因俄羅斯與中國在藝術歌曲的領域交流不多,俄羅斯藝術歌曲在中國的聽眾群中遠沒有蘇聯波瀾壯闊的戰爭歌曲影響大。

西方藝術歌曲的歷史形成和經典表演形式使得藝術歌曲成為西方音樂界和音樂教育界的重要組成部分,深受民眾喜愛。

中國藝術歌曲的緣起和歷史形成

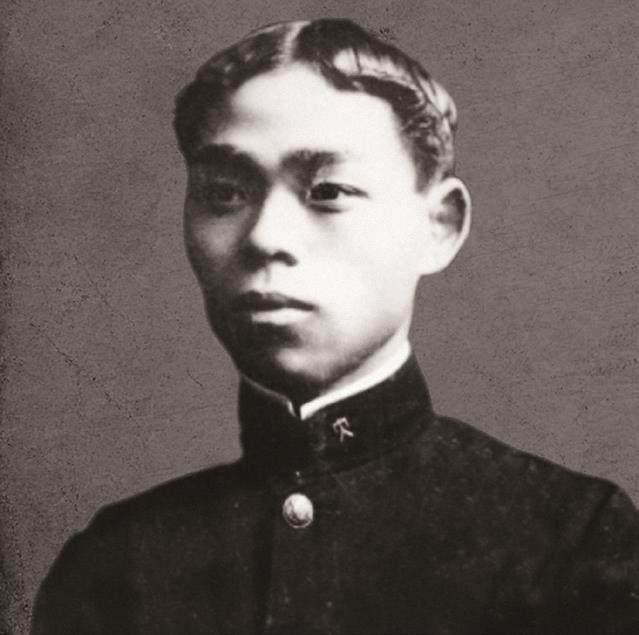

自清代以來,中國并沒有現代意義上的“音樂課”。而作為發展之初的學堂樂歌,因欠缺歌曲,一開始毫無意外地大多將歐洲、美國、日本的歌曲旋律搭配當時中國的歌詞以急就章,很明顯會出現曲調與歌詞不相合的情況。關于這一點,早期留日音樂教育家曾志忞就提出“曲與歌不可離”“歌與曲不相背”,因為“背與離,音樂之大患也”。關于學堂樂歌的歌詞部分,曾志忞認為:“今吾國之所謂學校歌曲,其文之高深,十倍于讀本;甚有一字一句,即用數十行講義而幼稚仍不知者。”他主張以“ 適于教育之理論實際”為標準,要達到“童稚習之,淺而有味”的程度;同時向歐美和日本學校歌唱課學習,“以他國學校唱歌為標本”,然后加以改進。曾志忞進一步指出,歌詞應“通俗上口又蘊含深意”“質直如話而又神味雋永”“知而道,純任自然”“以小見大,激發志氣”“求其和平爽美,勃勃有春氣者”。這是中國歌曲開始注重曲詞組合的雛形思想,為后來中國藝術歌曲發展奠定了最初的思想理論基礎。

中國藝術歌曲于二十世紀二十至四十年代進入發展的興盛階段。它在作曲技法方面的突破來源于一批早期留學歐美和日本后歸來的音樂家,如李叔同、沈心工、曾志忞、蕭友梅、趙元任、黃自、劉質平、賀綠汀、劉雪庵、冼星海、聶耳、鄭律成等。他們改單音為主的音樂表現方式為和聲、復調的音樂表現形式,開辟了運用西方先進作曲技法來創作民族風格歌曲的新路徑。他們亦把西方音樂會的表演形式引入中國,這種音樂會形式為當時藝術歌曲的傳播做出了重要的貢獻。而中國早期新式的音樂教育體系也由他們創立,其中包括上海國立音樂專科學校、上海新華藝術專科學校、上海專科師范學校等代表性機構,為近代中國音樂教育和中國藝術歌曲的發展奠定了基礎。

中國藝術歌曲的經典作品和特點

現代意義上的中國藝術歌曲是將西方藝術歌曲的創作手法賦予中文詩詞、中華情感和中國音樂風格創作的一種藝術形式,目前已經有百年歷史。歷經幾代作曲家的創作,中國藝術歌曲成就了自己的一個專門體系,數量上也累積了一批優雅高貴、風格各異的優秀作品。

先賢作曲家們創作出不少膾炙人口的中國藝術歌曲經典佳作,如蕭友梅的《問》、青主的《我住長江頭》《大江東去》、黃自的《花非花》《春思曲》《玫瑰三愿》《思鄉》、趙元任的《教我如何不想他》等具有鮮明民族特色的藝術歌曲。這些作品一經問世便表現出鮮明的中國文化特色,比如在歌曲題材上,大多以音樂性、文學性較強的古典文學或現代文學中的經典內容為主;在作曲技法上,將西方作曲技術的基本法則與中國傳統音樂的許多風格特征相融匯;在鋼琴演奏上,盡力達到與歌詞涵義的完美結合;在聲樂表現上,用西洋唱法的優勢與民族文化的特點相結合,并注重從曲調色彩、語言詩性等方面表現中國藝術歌曲的情調,明確體現了中國藝術歌曲的民族化特點。

在曲調與歌詞相融方面,中國藝術歌曲形成了幾種不同的風格,如青主用現代作曲技法為古典詩詞配曲的藝術歌曲《我住長江頭》《大江東去》,又如姜夔詞曲、楊蔭瀏譯譜、王震亞編配伴奏的《鬲溪梅令》《杏花天影》,而夏一峰傳譜的琴歌《陽關三疊》等則是將中國古曲的旋律用現代作曲技法編配鋼琴伴奏,同時保留中國古曲風格的藝術歌曲。五四運動給中國的新體詩創作帶來了極大的繁榮,趙元任的《教我如何不想他》、李惟寧的《偶然》、陸在易的《我愛這土地》這類中西合璧、運用西方作曲技法、以中國新詩為歌詞的藝術歌曲,既保留了穩健細膩、聲情并茂的中國情調,又有作曲家明顯更臻純熟的對西方音樂風格的把握,是當時中西方文化融合的代表性作品。還有一種風格是用西方藝術歌曲的表達形式融合中國民間歌曲的旋律,采用藝術歌曲的演唱方法創作的中國藝術歌曲,這類藝術歌曲有著濃郁的中國鄉土氣息。

國際交流中的中國藝術歌曲

中國藝術歌曲的出現、形成、創作、發展和普及均與西方音樂有著不可分割的聯系。中國藝術歌曲既有西方音樂的創作手法和表演形式,又有中國文化的鮮明特色。這種中西方音樂文化融合的藝術元素和表達形式為西方聽眾所熟悉和喜愛,比純粹傳統的中國民族音樂更容易讓西方觀眾理解和接受。

上海音樂學院院長廖昌永教授對中國藝術歌曲走向世界舞臺進行了長期的理論研究和藝術實踐。他在世界各國的演出廣受好評一方面是因為海外聽眾對他歌唱藝術的高度肯定,另一方面是因為他選擇中國藝術歌曲作為國際音樂交流工具,準確把握了西方觀眾對中國藝術歌曲所特有的西方藝術元素的親切感和認同度。再加上他在上海音樂學院舉辦的“中國藝術歌曲百年”系列學術活動中展現出來的藝術魅力,中國藝術歌曲這一國際化屬性已經得到多次藝術實踐的證明。

我有幸在中國藝術歌曲的重要發源地上海音樂學院專門從事藝術歌曲的教學研究和舞臺實踐工作,深感西方藝術歌曲和中國藝術歌曲這一對音樂瑰寶的藝術魅力。在教學過程中,通過對早期中國音樂教育家、音樂藝術家的學習、消化,我幫助學生深入了解西方藝術歌曲的優美曲式,深刻理解中國藝術歌曲的經典作品。在二十多年的國內外舞臺音樂實踐中,特別是在法國迎奧運音樂會、世界銀行音樂會、美國國會圖書館音樂會和哥倫比亞大學音樂會等許多國際獨唱音樂會上,我通過將精選的中國藝術歌曲與西方藝術歌曲同臺展現,將中國藝術歌曲傳播給國際同行和海外聽眾,取得了良好的效果。在當下國際合作交流不斷加強的過程中,我與國際同行合作演繹中西方藝術歌曲,讓中國藝術歌曲這個音樂載體由于其天然的東西方關聯性所具有的國際化特色,獲得世界的尊敬與歡迎。

正是基于這一歷史形成的特點,我認為將中國藝術歌曲作為中國國際音樂交流溝通的首選是合適且十分有效的。以上海音樂學院廖昌永院長為代表的一批音樂家、歌唱家和學者近年來在這一領域所做出的成績已經再次證明了這一點。

中國藝術歌曲的未來

中國藝術歌曲來自西方音樂的融入,經過百年中國文化的浸泡和互補,呈現出獨一無二的中國特色,未來走向世界既是一種歷史的必然,也是當代中國音樂人的歷史責任。目前中國高等音樂院校開始重視藝術歌曲的課程教學和創作研究,同時開展一系列國際合作和國際交流,編寫、翻譯和出版了部分藝術歌曲的教材和研究成果,受到了年輕學生的歡迎,特別是來華國際留學生的喜愛。

中國藝術歌曲在經歷了二十世紀二十至四十年代的興盛后,由于戰爭和經濟發展等歷史因素,后續發展受到了較大的影響,近二十年來重新開始受到重視、發掘、整理、研究。因此,全國各地的音樂院校普遍存在藝術歌曲的教學師資力量和表演人才培養上的不足、藝術歌曲當代創作能力的相對薄弱、藝術歌曲音樂歷史檔案的記錄和保存工作不夠完善、藝術歌曲特殊的翻譯編輯出版能力有待加強以及學生能夠參與國際舞臺的實踐機會不夠多等問題,需要引起重視。

總之,經過近年來有識之士和中國音樂人的不斷努力,我們有理由相信,中國藝術歌曲這一具有國際化特征的音樂藝術形式,會成為中國國際音樂交流的重要工具,未來一定會建立起與中國經濟、中國文化和中國大國地位相對應的當代國際音樂地位。我們可以期待,在未來希望的田野上,中國藝術歌曲的花朵會芬芳嫣然。