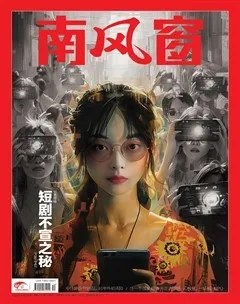

短劇不宣之秘

“天下武功,唯快不破”,這是古龍對小李飛刀之快、準、狠的刻畫。如今借大師的金句,用在短劇上,恰到好處。

短劇是什么,對于手機和短視頻不離身的當代人來說,這無需贅言。但我們該如何理解短劇,卻是一個好好琢磨能品出新意的話題。

如果跳出影視文學的范疇,從更長更寬廣的社會歷史來考量,當下短劇的橫空出世和行業在這四年來的高速運轉,無不指向“加速社會”在內容生產與消費上的顯化。

2005年,羅薩用“加速度社會”的概念,為法蘭克福學派打開了在新世紀的研究視野。從這一視角看來,在生產力飛躍之上,人類從信息時代躍進人工智能時代所花費的時間,遠遠短于工業時代過渡到信息時代的長度;換言之,科技自我更新的速度在加快。在此基礎上,社會生產、生活方式的變遷,也與科技更迭亦步亦趨。

具體到短劇上,“快字訣”貫穿了工業生產的全流程。

一集不到一分鐘的短劇,開片的“黃金三秒”內,要有一個伏筆、懸念,內行人叫“埋鉤子”。快節奏敘事鉤住的,是觀眾的注意力、情緒與好奇心。這一切,可以概括為感官刺激,是亨利·詹金斯“情感經濟學”的基礎。

用情感刺激產生消費行為,是文娛產業的底層邏輯,這在短劇的公式化創作中,體現得淋漓盡致。短劇創作具有套路,其可得性和可復制性,保證了短劇能實現快速運轉的生產節奏,3—10天拍完一部短劇,已是行業常態。曾在娛樂圈鄙視鏈底端的短劇演員,有機會快速“升咖”,一朝逆襲。

周期更迭快,意味著,資金流動在加速,專業或非專業的人入行,離不開短劇能賺“快錢”的念頭。而在出海這個任務上,短劇走得比電影晚,但跑得更快,一日千里,甚至一度占領高地,成為了與TikTok、TEMU等科技巨頭齊頭并進的文化輸出品。

當今年輕人已經習慣了手握手機,大拇指向上一滑便能獲取資訊的方式,習慣了用三分鐘瀏覽完一部文學經典的敘事與框架,觀看電影電視劇常常打開1.5倍、2倍速觀看。攝取信息、鑒賞文藝的行為,簡化為大拇指的擺動。時間、內容、方式,都如碎片般填充了我們一天的生活。

一切都在加速的社會里,貌似我們能做的事情變多了,實質是我們困在忙忙碌碌里,難以感知到獲得感;凌晨失眠的夜里,刷幾集短劇,反而似乎有所“充電”。

2023年,有人用“文化垃圾”來形容短劇、短視頻、段子等娛樂大于文化價值的媒介內容。在逆襲、暴富等白日夢式的題材包裝下,短劇給人以脫離現實的快感與快意。但這真的是我們想要的嗎?

在羅薩看來,“加速社會”對個體造成的異化,其特征是“非自愿”,哪怕看起來是自主選擇,也并非真正想做的。而之所以能刷到短劇,往往是信息流將其推到我們面前。我們所看到的,不過是別人希望我們看到的。

這背后,是情感的刺激、算法的操縱、流量的裹挾、資本的進攻。這些都讓掩藏在手機屏幕之后的黑箱里,秘而不宣。

我們還能自主選擇嗎?

傳播學史告訴我們,“皮下注射論”的失效,離不開觀看主體的能動選擇與使用能力,后者意味著理性精神和科學態度,也就是“袪魅”。

“快”的基因,彰顯的是短劇強大的生命力,我們無法扼殺,但有規律可循。

本策劃,南風窗記者深入短劇行業各環節,她們的雙眼如攝像頭般記錄下不曾向外開放的短劇不宣之秘,從業者如何給這道娛樂“快餐”品調味增香?還有行業內部的掙扎與反思。

短劇不宣之秘,正在露出真身。