三力合聚:基于創新人才培育的 小學“科星教育”探索

編者按

為貫徹教育、科技、人才一體化發展理念,2023年5月,教育部等多部門聯合印發了《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》,全面部署新時代中小學科學教育,以適應科技發展和產業變革需要,培育具備科學家潛質、愿意獻身科學研究事業的青少年群體。中小學各類自然科學學科的新課程標準都十分強調“重視科學、技術與社會的相互聯系”“強化課程與日常生活的聯系”。本期以“科學教育”為話題遴選優質稿件,以饗讀者。

[摘要] 科學家精神是科技工作者在長期科學實踐中積累的寶貴精神財富,它是科學家堅守并踐行的道德準則和科學良心,是科學家展現出來的高尚美德,為科學研究賦予了精神氣質。浙江省海鹽縣于城小學大力開展“科星教育”,以凝聚科星教育戰斗力、提升科星教育文化力和催生科星教育實踐力,三力合聚,著力引導學生了解科學家精神,增強科學探索的好奇心,崇尚科學、熱愛科學,創新求實、愛國奉獻,傳承并弘揚科學家精神,為培育新時代的創新人才凝聚磅礴力量。

[關鍵詞] 三力合聚;創新人才培育;“科星教育”

為深入貫徹落實習近平總書記在二十屆中共中央政治局第三次集體學習時的重要講話精神,按照教育部等十八部門《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》要求,教育部、中國科協聯合印發《“科學家(精神)進校園行動”實施方案》,共同實施科學家(精神)進校園行動。由此可見,傳承與弘揚科學家精神已經上升到國家戰略層面。

學校是教育的主陣地,為進一步發揮著名科學家對廣大青少年的榜樣激勵和引領作用,浙江省海鹽縣于城小學積極探索,不斷實踐,努力嘗試在“科星教育”中做好科學教育加法,著力培養具備科學家潛質的小學生群體。

一、向星聯盟:凝聚科星教育戰斗力

“向星聯盟”是指以“科星育人”為共同目標的教育團體。聯盟中,教師的科學素養決定著教育的效度,因此,借助各方力量,創新培訓模式,打造一支高水平的教師隊伍是開展科星教育的基礎。

1.雙線融合,促進教師個體發展

加強教師隊伍建設是開展科星教育的基礎與保障。線下,學校積極組織教師參加有關部門的科學創新教育活動,如“未來拔尖創新人才培養名師工作室(嘉興地區)”。通過培訓活動,教師掌握了機器人與人工智能基礎教育的新方法、新模式。與此同時,學校組織相關教師外出考察,學習其他學校的經驗,如紹興柯橋中學科技課程的開發、實施、管理與評價等。信息技術的發展拓展了教師的學習方式,因而,我們將線上培訓也融入其中,以雙線融合的方式為教師專業成長提供新動能。一方面,依托智慧研修平臺的在線實時交互功能,與專家學者、一線名師開展線上互動交流,促進個人專業素養的提升。另一方面,借助平臺的在線學習課程、優質“科探”資源、教學案例實錄、實驗操作規程等,為教育教學提供資源保障。

2.三共研修,助力教師群體生長

一個人可以走得很快,但一群人走才能走得更遠。為此,學校成立了科星教育教研共同體,常態化、規范化地開展“共學、共創、共建”的教研活動。教師們在相互學習、分享交流中互相啟迪,同向生長;在團隊合作、協同努力中解決問題、開拓創新;在資源融通、優勢互補中共享成果、行穩致遠。通過“三共”研修,名師、骨干教師充分發揮領頭雁的作用,輻射帶動其他學科教師的專業成長,而青年教師們也在團隊的引領下、在具身實踐中,逐漸從青澀走向成熟。

3.三位一體,共享師資團體育人

學校不僅要加強本校教師隊伍建設,更要充分利用各種資源。我們組建了“家長—學校—社會”三位一體的協同育人團隊,三方在相互協調、通力合作、同向而行中實現優勢互補,將教育效能發揮至最大化。學校積極吸納熱心科星教育的家長,包括學者和行業技術人才等,成立“好爸媽精英講師團”,讓教育有廣度更有溫度;深入挖掘科星教育與其他學科的聯系,組建“跨學科斜杠教師團”,讓教育有高度也有厚度;整合社會資源與公共資源,建立與科技館、青少年宮、科普基地、科研院所等的常態合作關系,讓場館和基地的工作人員成為“佼佼者領袖專家團”,讓教育有深度也有精度。三位一體的育人團隊增強了戰斗力,為科星教育發展賦能。

二、追星陣地:提升科星教育文化力

學校科星教育的陣地建設,既有物質層面的,也有精神層面的。校園物質層面建設主要體現在環境打造上,在學校建筑、設施中加入彰顯科學家精神內涵和科學家優秀事跡的元素,能起到潤物無聲的作用;另外,我們也充分利用校內外各基地資源,為科學家精神的培育提供資源保障。在校園精神文化建設上,開展以科學家精神為主題的相關活動,充分涵養學生的科學家精神,形成“追科星”的良好風尚。

1.空間重塑,建設“入心化”宣講陣地

宣講工作是科星教育的重要組成部分,學校充分利用無形的網絡空間和有形的建筑空間,通過加強科學家資源共建共享、開展科學家精神宣講宣教、創設科學家故事展演展評、整合科學家事跡推送推廣四個方面的實踐,傳遞鼓舞人心的正能量。

例如,我們將科學家精神物質文化建設納入學校文化建設的總體布局,專門打造了兩條20米長的中國科學家長廊,以圖文組合的形式呈現他們的先進事跡、所做的貢獻、趣味故事等,豐富科星育人文化。學校每一幢教學樓都做了精心布置,“太空探索”“未來科技”是學生科學小報、幻想畫的墻面展示區;樓梯轉角的“閱讀與科技”為學生提供了科普閱讀的空間;連廊處的小舞臺是學生開展科學家故事分享會、小發明實物作品展示介紹、“科探”校本劇展演的重要場所。通過空間重塑建設,營造科星育人氛圍,激發學生的愛國、愛科學情愫,樹立積極的人生觀、價值觀,為他們逐步形成科技報國的職業理想奠定基礎。

2.分層卷入,創建“常態化”活動陣地

中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步弘揚科學家精神加強作風和學風建設的意見》中指出,要“推動科學家精神進校園、進課堂、進頭腦”。基于此,我們多途徑開展教育活動,由教導處進行整體規劃設計,將不同學段的活動系列化,做到“周周有活動,人人都參與”,營造“追科星”的良好氛圍。

具體來說,對于小學中、低年段,可以結合浙江省教育廳組織開展的“百名科學家進中小學課堂”活動,觀看中科院院士、研究所科技工作者、航天員等知名科學家的講座,感受科學家身上所蘊含的科學精神,從中汲取營養;而對于小學高年段,則結合校園讀書節開展“身邊科學家口袋書的制作”,以“博聞強識,大膽探索”的陳省身和“以家作‘鎧,為國鑄‘盾”的程開甲等科學家為對象,通過小組合作,設計制作一本集人物簡介、事跡、科創成就于一體的便攜式口袋書,將科學家的精神植入學生心田。

3.校館聯動,打造“基地化”實踐陣地

科星教育的關鍵是讓學生在實踐中保持對科學的好奇心,把熱愛科學、探求真理作為追求,在知識建構的過程中逐步積淀素養。因此,學校努力創設“科探”載體,充分利用校內外資源。在校內,開辟了“小農人”實踐園,內含百草園、百果園、百花園、翠池、開心農場等,以滿足學生對農業科技的探索;設置了氣象園和睿智泉科普實踐基地,讓學生在“發現問題—尋找答案—解決問題”的過程中,體驗成功的喜悅,激發探索的興趣,培養鉆研的精神。

在校外,我們把縣科技館作為科探基地,定期為學生做科普講座,播放科普電影,表演科技魔法秀,學生也可以在周末走進定向開放的科創教室,體驗樂高編程、無人機、機器人等課程,將科星實踐教育引向深處。校外實踐基地的打造,解決了農村小學科探實踐“巧婦難為無米之炊”的困境,進一步點亮了學生的科學夢。

三、創星工坊:催生科星教育實踐力

實踐與創造是科星教育的靈魂,也是培養學生科學素養的重要途徑。“創星工坊”的責任與目標是,學校根據校情,為學生開發適切的課程內容,提供開放的創新平臺,給予有效的方法指導,讓學生在科學探究、實驗操作、創造發明等科學實踐中成為“科創之星”。

1.創設載體,開發科探精品課程

課程開發是保證科星教育落地的有效途徑。學校遵循目標導向性原則,以《義務教育科學課程標準(2022年版)》為依據,以小學生科學素養調查結果為參照,大力開發科探類精品課程,促進學生在知識、能力、情感和態度等方面全面發展,從而提升學生的科學素養。學校開發的“童心科探+PBL”入選浙江省精品課程,此課程涵蓋了多種科學實踐類型,有聚焦主題調查探究的,如“我和中草藥零距離”,學生通過了解草藥的種類和療效,學習中醫藥方配制,種植養護中草藥,學做藥膳等,傳承中草藥文化;有側重生活發現科學的,如“垃圾桶變形記”,要求學生在實地調查采訪中了解鄉村垃圾分類的情況,創意設計和制作垃圾桶,鍛煉學生搜集信息、解決問題、合作探究等方面的能力;有重視實驗科研操作的,如“水槽里細菌知多少”“水燉蛋的奧秘”“嫁接葡萄培育優良品種”等,學生不但認識和接觸了各類儀器、設備,體會了實驗探究的樂趣,還培養了自身的“科探力”。

2.搭建平臺,組建科探童心社團

好奇心與探究欲通常被認為是科學家有異于一般人的重要特質,是從事科學研究的良好品質。這也是我們科星教育的重要學習支點。為了呵護學生這種與生俱來的品質,學校成立了科探社團,以維持學生科技學習和探究的興趣,強化他們學習的動機與責任,促使他們主動參與。圍繞科星教育中的創新精神培育,相繼成立了各類社團,如“中草藥探究”“葡萄基地探秘”“機器人編程”“睿智無人機”等學習探究類社團,將學生的好奇心與興趣點結合起來,達到“樂學”的目的;“農具大改造”“水火箭沖沖沖”“金點子發明”等設計制作類社團,重在引導學生提出問題、解決問題,以不畏挫折、敢于試錯的精神激發學生的“樂研”興趣;“科技剪紙”“科幻夢想畫”“互聯網+繪畫”等創意繪畫類社團,著力引導學生接觸科學、大膽想象,培養學生“樂創”的意識。

3.提供支架,推進科探深度學習

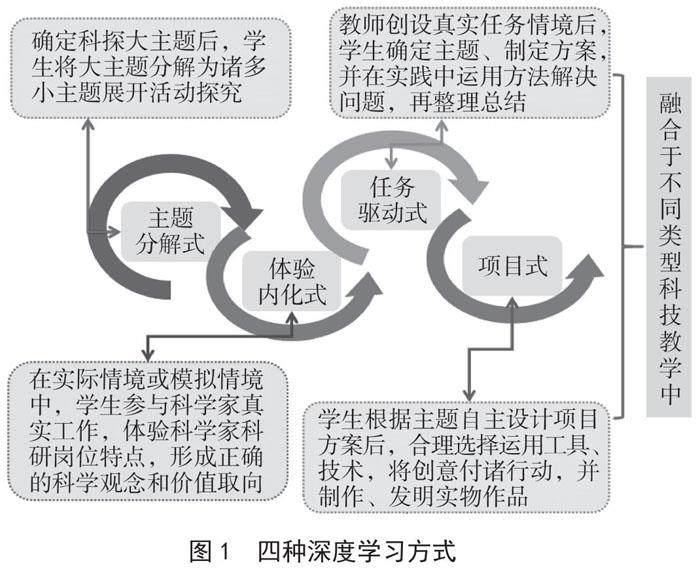

科學教育專家蘭本達說:“學習是在學習者自身內部發生的過程,他越是卷入得深——他越是有動力——也就越能積極地和這一過程合作。”那么,如何讓學生在科學探究道路上卷入得深,將創新與探索精神融入學習中,讓學生與生俱來的創造天性得到釋放與弘揚,讓科技類課程落地呢?給學生提供學習的支架不失為一種有效的方法。通過將項目式、主題分解式、任務驅動式、體驗內化式四種深度學習方式融入不同類型的科技課堂中(見圖1),可以激活學生的自主學習意識,促使學生進行深度學習。

科學活動能夠最大限度地讓學生切身體會到科學家們的辛苦與不易,感受科學家精神。以上四種深度學習方式,很好地激發了學生的探究興趣,引導學生更高質量地學習科學知識。在這一過程中,學生根據不同的科技主題活動組建了研究團隊,多學科教師參與指導。比如“探秘百草園”科技項目,學生在科學課上制作了各種中草藥卡片,并標注這些中草藥的名稱、圖片、分布范圍、藥效等;數學課上學生對學校百草園中的中草藥進行編號,并在校園地圖上一一對應標記,最后制作百草園中草藥地圖;美術課上學生畫出中草藥,并制作中草藥繪本;勞動課上則種植與管理中草藥;綜合實踐活動課聚焦中草藥與飲食的關系等。四種深度學習方式的運用,不但培養了學生的科技探究意識,還實現了知識的遷移運用,也間接促進了教師在專業領域的深度思考與自我提升。

根深者葉茂,源浚者流長。小學教育是整個教育體系的奠基工程,傳承與弘揚科學家精神、培養創新人才要從娃娃抓起。在長期實踐中,我們以“向星聯盟”“追星陣地”“創星工坊”為抓手,打造了一支理論知識過硬、實踐經驗豐富的科創師資隊伍,建設了多個科普宣傳展示與科學實踐探索場域,開發了一套融合自然、人文、社會三大科學體系的校本課程,培養了一批熱愛科學、積極探索、努力創新的“小科星”,形成了科星育人的“于城范式”。

[本文系浙江省教育科學規劃2024年度一般規劃課題“四力合聚:農村小學‘科星教育的實踐研究”(項目編號:2024SC099)階段性研究成果]

[參考文獻]

[1]盧明強.創新驅動小學科學教育新思路[M].昆明:云南科技出版社,2021.

[2]張良.論科學家精神的內涵實質、育人價值與培育策略[J].中小學教材教學,2023(13).

[3]楊恩.小學科技教育要重視科技實踐[J].探索科學(學術版),2020(16).

[4]楊敏佳.區域教共體下小學勞動教育的路徑創生[J].教學與管理,2023(25).

[5]徐志彤,錢虹.“科學家精神”育人的學校創新實踐[J].教育視界,2022(21).

楊敏佳? ?浙江省海鹽縣于城小學。