農地信托化趨勢下農村居民收入結構優化研究

管延芳 張紫雯

摘要:農地信托化是新一輪土地制度變革的必然趨勢,在推進過程中會改變農村居民收入結構。本文提出農村居民收入的“四元結構”,從理論上分析農地信托化對農村居民收入結構的影響機理,基于2000年至2021年數據,運用對比分析方法,從實際出發分析農村居民收入規模變化和農村居民收入結構變化,得出結論:優化農村居民收入結構才能提高農民收入的韌性,隨著農地信托化的發展,農村居民收入結構得到優化,但仍存在一些問題,還需進一步優化。最后,提出優化建議:破除路徑依賴,完善土地流轉機制;打破小農意識,重建土地情結與農民收入之間的關系;注重農民文化素質教育,完善職業技能培訓體系;實現農村社會保障全覆蓋,提高社保繳費靈活性。

關鍵詞:土地信托化 農村居民 收入結構 土地流轉

*基金項目:吉林省社會科學基金項目“吉林省農村金融助推農村土地流轉機理及異化效應研究”(項目編號:2023J23)。

一、農地信托化的必然性

農地信托化是借用廣義信托的涵義,泛指農民將農地委托給他人的行為。信托關系中主要包括三方當事人,委托人、受托人和受益人,農民作為委托人,以信任為基礎,以農地經營權為信托財產,以“三權分置”為政策保障,受托人為可實現農地規模種植、深挖農地潛在價值的農業大戶、專業合作社、家庭農場等新型農業經營主體,方式為出租、轉包、轉讓、互換、入股等多種形式,受益人為農民或其家人,收益則表現為租金或一定比例的土地經營收入等。

農地信托化從理論上來看有其必然性。從農民角度來看,農地信托化可以免除農民禁錮于自家的農地,或可以憑借自身的種植經驗受聘于新型農業經營主體,通過農業規模化、現代化經營獲得更高的工資報酬;或攜著租金或土地收益去城鎮謀求非農工作,在一定的政策性職業培訓基礎上提高技能,獲取可觀的工資性收入,從而也可以為后代尋求更好的教育資源,獲得更全面的社會保障,改變生活方式,實現教育公平。從農業企業的角度來看,農地信托化可以促進農業企業進一步扎根農村,擁有更多的土地經營權,有利于實現規模經濟,還可以雇傭更多具有農業種植經驗的農民人才為本企業服務,延長農業產業供應鏈。從國家角度來看,農地信托化可以在一定程度上突破家庭聯產承包責任制帶來的單個農戶一盤散沙式的傳統土地種植模式,有利于整合耕地資源,推動農業規模種植,有利于農業基礎設施的整體籌劃與配備,推動農業現代化,同時也有利于促進農民轉型,促其創業與再就業,鞏固脫貧攻堅成果,縮小城鄉收入差距,推動城鄉一體化。

農地信托化在實踐中也呈現出其必然性。1998年的憲法修正案就已經給予土地流轉合法性,2001年中共中央印發《關于做好農戶承包地使用權流轉工作的通知》,2005年農業部頒布了《農村土地承包經營權流轉管理辦法》;黨的十九大提出,要“深化農村土地制度改革,完善承包地‘三權分置制度”;農業農村部審議通過并于2021年3月1日起開始施行《農村土地經營權流轉管理辦法》,旨在規范農村土地經營權的流轉行為;2022年中央一號文件提出,支持家庭農場、農民合作社、農業產業化龍頭企業多種糧、種好糧,開展農村產權流轉交易市場規范化建設試點。在一系列政策法規的支持下,農地信托化有序推進。據農業農村部及土流網等網站數據顯示,土地流轉面積逐年增加,2007年僅為0.64億畝,2016年為4.7億畝,2020年為5.3億畝;土地流轉面積占家庭承包耕地面積的比例也不斷提高,從2007年的5.2%上升至2020年的34.1%;2020年,土地流轉市場總數高達1589個,其中縣級的市場總數有1474個。

二、農地信托化影響農村居民收入結構機理分析

(一)優化農村居民收入結構的重要意義

鄉村振興的出發點和落腳點是農村居民的利益,即滿足農村居民日益增長的美好生活需要,保障農村居民穩步增收,而這又與農村居民收入結構息息相關,根據新形勢、新需要優化農村居民收入結構具有重要意義。

農村居民收入結構是指依據收入來源的不同對農村居民收入進行劃分,各部分收入的數值及在農村居民收入中占據的比例。農村居民收入結構是檢驗農村居民生活質量和消費水平的重要指標,既反映農村居民收入的量的變化,又反映其質的變化。在接續全面推進鄉村振興的過程中,量與質同等重要。農村居民各部分收入的數值總和增加,是量的增加,只能稱作增收,但如果各部分收入在農村居民收入中占據的比例不夠優化,韌性將不足,一旦出現突發或意外事件,將不能保障穩步增收,甚至可能會出現收入減少。

綜合來看,優化農村居民收入結構才可以促進農村居民穩步增收,提高收入的韌性,這樣才能有利于補齊“三農”短板,鞏固拓展脫貧攻堅成果,緩解不平衡不充分,縮小城鄉差距,接續全面推進鄉村振興,推動整體經濟的持續健康發展。

(二)農村居民收入的“四元結構”

農村居民收入一般是按生產要素報酬計算的收入,而土地和勞動力是農村居民最基本的兩大生產要素,因此源于這兩種生產要素的收入是農村居民收入的重要部分。國家統計局在采集相關數據時,根據城鄉統一的一體化住戶調查情況,不斷規范指標名稱、分類和統計標準,因此農村居民收入相關的指標名稱有所變化。根據《中國統計年鑒》顯示,2013年之前,以農村居民人均純收入為名,其構成細化為人均的經營純收入、工資性收入、財產性收入和轉移性收入;自2013年開始,以農村居民人均可支配收入為名,其構成更進一步精確為人均的經營凈收入、工資性收入、財產凈收入和轉移凈收入,這里統一采用新指標名稱,形成農村居民收入的“四元結構”。

經營凈收入是以農村居民家庭為生產經營單位,從事農業、林業、牧業、漁業及其建筑業、交通運輸業、社會服務業等獲得的凈收入,是將生產經營費用、固定資產折舊和稅賦扣除后剩余的經營收入。對于農村居民來說,由于土地是最基本的生產要素,因此農業收入占比較大,如:2012年農村居民家庭平均每人農業收入為2106.83元,在人均經營純收入中的占比近60%。

工資性收入是指農村居民或其家庭成員受雇于集體組織、企業或個人等雇傭者、從事自由職業、兼職或零星勞動等獲得的勞動報酬。這是勞動力生產要素的價值體現。

財產凈收入是指農村居民家庭依托一定的財產,向機構或個人出讓一定的財產權利而獲得的總收入,再扣除相關費用后得到的凈收入。一定的財產一般包括金融資產(儲蓄、保險、股票等)、非金融資產(住房、設備等)、自然資源(如土地經營權等)。因此,將承包土地的經營權流轉后帶來的租金收入屬于財產凈收入之列。

轉移凈收入是轉移性收入與轉移性支出的差額。轉移性收入一般包括退休金、救濟金、救災款、保險賠款、政策性補貼、贍養收入、他人贈送等。轉移性支出一般包括繳納的稅款、贍養支出、社會保障支出、對外捐款、賠償性支出等。

(三)農地信托化對農村居民收入結構的影響機理

農地兼具生產功能和社會保障功能,農地信托化帶來的人與地關系的調整必然引起經濟和社會的變革。究其實質,農地信托化是社會財富的流動、重新分配與洗牌,在這個過程中實現生產要素的全新變革及最優化配置,進而促進社會經濟發展。因此,農地信托化必然對農村居民的收入結構帶來影響。從農村居民收入的“四元結構”來看,農地信托化會使得農村居民的經營凈收入減少、工資性收入增加、財產凈收入增加、轉移凈收入增加。

農地信托化會使農民對農地的依賴性減弱,經營凈收入減少。如果采用出租、轉讓、轉包等形式,則意味著在一定期限內農民自愿選擇放棄農地的經營權,在此期間農民將不再獲得關于農地的經營收入,經營凈收入相應減少,但同時也獲得了租金和務工的機會;如果采用入股、土地信托等形式,則依然可以獲得一定比例的土地經營收入,但與完全自己經營相比,其經營收入會有所減少,特別是現金入股合同不夠規范等問題的存在,農民難以獲得經營收入的高比例分配。

農地信托化會帶來農民的流動,使得工資性收入增加。農民之所以會選擇放棄農地經營權,其根本原因就是寄希望于外出務工帶來的高額工資性收入。農業投入高、風險大、邊際報酬遞減,與之形成鮮明對比的是,隨著農民職業培訓體系的日益完善,工資性收入不斷提升,因此農民在農地經營收入與工資性收入之間權衡利弊,初期會選擇農閑時外出務工,農忙時回鄉務農,但極易出現撂荒或“老爺爺老奶奶農業”現象,隨著農地信托化的發展,更多的農民會選擇出讓土地經營權而專心務工,居住地等也流動到城鎮中,工資性收入也就隨之不斷增加。

農地信托化中土地經營權有序流轉,財產凈收入增加。相對于城鎮居民,農民所擁有的財產少且價值低,土地經營權是“三權分置”政策下農民所特有的一種財產權利,農民可通過轉讓土地經營權而獲得土地租金,財產凈收入會隨之增加。土地租金是土地承包者以轉讓土地經營權為代價,而從新型農業經營主體的土地規模經營收入中獲取的一部分剩余價值。土地租金的多少影響著財產凈收入的變化幅度,它是在一定經驗基礎上,由土地市場狀況、土地流轉雙方的意愿及流轉方式決定的。

農地信托化對以上三方面的影響是直接的,而對轉移凈收入的影響是間接的。土地流轉后,農民對土地的依賴性大大減少,在社會層面實現了土地的最優化配置,同時也可以促進農民進一步挖掘自身的比較優勢,通過職業培訓從事新工作,就業單位會為其提供一定的社會保障,另外,隨著工資性收入的提升和土地租金帶來的財產凈收入的增加,其收入水平將出現大幅度提升,這樣農民就可以利用增加的收入來購買一定的保險等來保障自己的生活,其轉移凈收入也就會提高。此外,隨著農民融入城鎮,其知識水平、文化素質也將提升,傳統的、落后的思想意識也將得到改善,會主動合理安排收入為自己提供保障,為轉移凈收入的提高提供持續動力。

三、農地信托化趨勢下農村居民收入結構變化及存在的問題

(一)農村居民收入規模變化

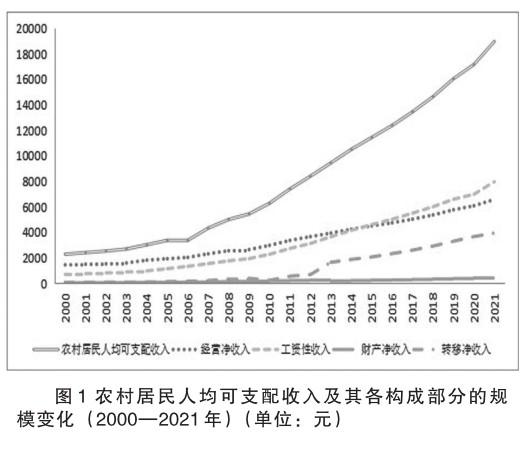

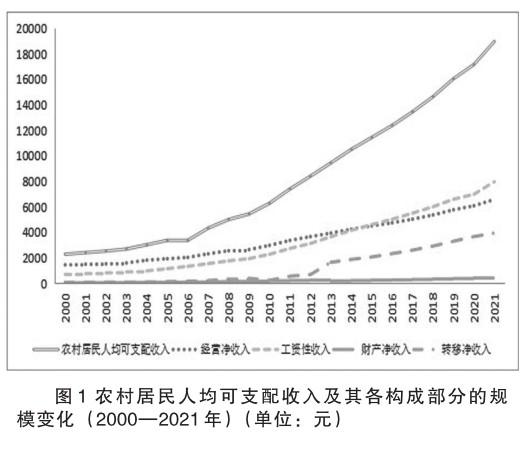

基于農地信托化影響農村居民收入結構的理論分析,進一步結合國家統計局、農業農村部等網站數據進行實證分析。為保障數據的可得性、可比性、典型性,選用2000年至2021年數據,22年間基本跨越了從土地流轉提出到有序推進的過程,具有代表性。

由圖1可知,從規模變化來看,農村居民人均可支配收入及其各構成部分的數值均不斷上漲,且2005年土地流轉政策出臺后其上漲態勢迅猛。農村居民人均可支配收入,1978年僅為133.57元,2000年為2282.1元,2021年為18931元,2000年至2021年年均增長率高達10.7%;經營凈收入,1978年僅為35.79元,2000年為1453元,2021年為6566.2元;工資性收入,1978年僅為88.26元,2000年為696.7元,2021年為7958.1元;財產凈收入,1978年僅為9.52元,2000年為45元,2021年為469.4元;轉移凈收入,2000年僅為78.81元,2021年為3937.2元。從“四元結構”的規模對比來看,轉移凈收入位列第三,財產凈收入位列第四,2000年至2014年,經營凈收入多于工資性收入,2015年,工資性收入達到4600.3元,反超經營凈收入4503.6元,工資性收入位列第一,經營凈收入位列第二。

(二)農村居民收入結構變化

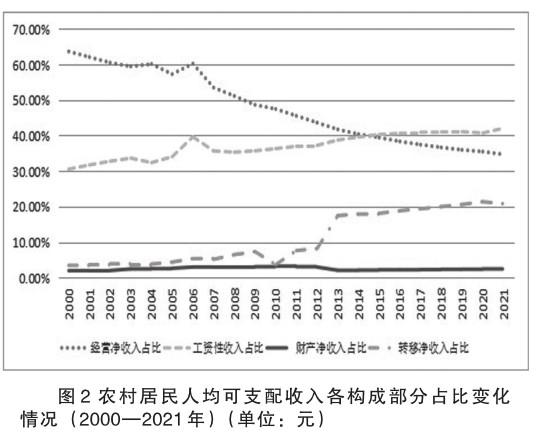

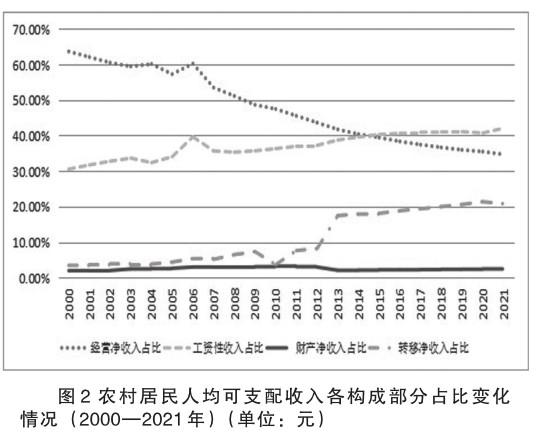

農村居民收入結構并非一成不變的。改革開放之后,雖然農村居民收入規模隨著市場經濟的發展隨之增加,但受家庭財產基礎薄弱、社會保障制度不完善等因素影響,特別是在家庭聯產承包責任制全面推行后,其收入結構失衡,如:1983年經營純收入占比高達73.5%,工資性收入占比為18.6%,兩者之和高達92.1%,其他收入占比僅為7.9%。此后很長一段時間,兩者的占比之和都高達90%以上,財產凈收入和轉移凈收入占比極少。由圖2可見,農村居民人均可支配收入各構成部分占比變化較大。經營凈收入占比呈下降狀態,2000年為63.67%,2021年下降至34.68%,工資性收入占比呈上升狀態,2000年為30.53%,2021年上升至42.04%,兩者的占比之和降至76.72%,但依然是農村居民收入的主要來源;財產凈收入占比變化不大,始終徘徊在2%~3%左右,2000年為1.97%,2010年為3.23%,2021年為2.48%;轉移凈收入占比呈上升狀態,2000年僅為3.45%,2021年漲至20.80%。對比“四元結構”占比情況,2000年至2014年,經營凈收入占比高于工資性收入占比,自2015年之后,工資性收入占比高于經營凈收入,成為“四元結構”中占比最大的部分。轉移凈收入的占比在2013年出現一次跳躍式上升,從2012年的8.19%,上漲到2013年17.47%。從2021年“四元結構”各部分占比情況來看,從大到小依次為:工資性收入、經營凈收入、轉移凈收入和財產凈收入。

四、主要結論及優化建議

(一)主要結論

1.在鄉村振興戰略實施過程中,既要追求農村居民收入的規模增長實現量的突破,也要優化農村居民收入結構實現質的飛躍,提高收入的韌性。這樣才能真正促進農村居民穩步增收,鞏固拓展脫貧攻堅成果,實現經濟的可持續發展。

2.農地信托化對農村居民收入結構的影響問題,其機理分析與實踐結果是相契合的。理論上,農地信托化可以改變農村居民收入的“四元結構”,即:經營凈收入減少、工資性收入增加、財產凈收入增加、轉移凈收入增加;與此相對應,在實踐中,經營凈收入的占比減少,其他部分的占比增加。

3.在農地信托化趨勢下農村居民收入結構得到一定程度的優化,但還需進一步優化。在農地信托化趨勢下,從經營凈收入占比最大到工資性收入占比最大,同時轉移凈收入也有所增加,這在一定程度上減少了農民對土地的依賴,使收入來源多元化、平衡化,提高了韌性,這優化了農民居民收入結構,但依然存在一定的問題:財產凈收入和轉移凈收入的抗風險能力較強,韌性較大,有利于提升優化水平,但這兩者所占的比重較小,尤其是財產凈收入增長較少。經營凈收入和工資性收入的韌性相對較弱,容易受不可抗力因素的影響和農民自身知識、技能的限制,其所占比重又較大,一旦遇到突發事件或意外,其收入規模會大幅度減少,出現土地逆流轉現象。究其原因,主要是土地流轉機制不夠完善、小農意識與土地情結、職業培訓落實不到位、農村社會保障覆蓋面窄等。

(二)農地信托化趨勢下農村居民收入結構的優化建議

1.破除路徑依賴,完善土地流轉機制。在農村居民與土地之間存在兩個層次的路徑依賴,一是部分農村居民將自身固封于土地上,依賴土地生存,不愿或不能土地流轉,如:2016年土地流轉面積僅占家庭承包面積的35.1%,土地流轉工作推進緩慢;二是即使是參與了土地流轉,其流轉形式和流轉去向也存在路徑依賴,如:2020年全國農戶家庭承包耕地流轉形式中,出租(轉包)占比高達89.25%,流轉去向中農戶占比高達46.76%。破除路徑依賴,根本途徑是完善土地流轉機制:根據鄉村振興戰略的實施進程以及國家對“三農”發展的統籌規劃,繼續完善土地流轉相關法律法規,讓土地流轉的每個環節有法可依;繼續將土地確權工作推向細微處,尤其是明確經濟落后地區的土地權屬,確保覆蓋每一寸土地,避免土地糾紛,保障有據可依;通過各種政策措施扶持家庭農場和專業合作社等新型農業經營主體,搭建土地銀行、土地資產證券化等土地流轉創新方式的落地平臺,推動土地流轉形式與流轉去向的多元化;為農戶提供免費土地流轉法律援助,消除農民顧慮,規范土地流轉合同,監督和保障農民土地流轉收益的規模和穩定。

2.打破小農意識,重建土地情結與農民收入之間的關系。個別農村地區,地理位置偏遠,經濟相對滯后,與城市甚至是新型農村之間存在難以跨越的數字鴻溝,同時受知識文化水平的束縛,依然存在小農意識,祖祖輩輩都是依靠自己的雙手滿足物質需要,滿足于自耕自作、無約束、無協作的生活,安于現狀,處于低欲望狀態。從個體而言沒有任何問題,但若從集體的角度看,這已經阻礙了土地的發展,沒有實現土地的規模經濟。另外,還有很多農戶有濃厚的土地情結,寧愿“忙時務農,閑時務工”奔波,也不愿舍棄土地。對此提出如下建議:在鞏固拓展脫貧攻堅成果過程中,對落后地區要有針對性地扶志、扶智,從打破后代的小農意識開始,以代際溝通帶動老一代農民打破循規蹈矩的農耕生活,產生對新生活的向往;緩解相對貧困問題,通過經濟補貼、科技幫扶、互聯網普惠化等多種途徑提高農村數字化水平,彌合數字鴻溝,創建新型農業種植講座與土地流轉知識宣傳的平臺,讓農戶看到、意識到土地流轉的有益之處;創新土地流轉方式,打造土地流轉大數據平臺,引導農民以土地入股,以農業種植經驗為優勢進駐新型農業經營主體中,以此為資本獲得一定比例的土地種植收益,可以在不割裂土地情結的前提下確保農民收入的穩定。

3.注重農民文化素質教育,完善職業技能培訓體系。一些農民雖有土地流轉意愿,但受自身文化素質、職業技能的限制,往往置于“進不去的城市,回不去的農村”的兩難境地。對于擁有承包經營權的土地,自己種植,則成本高、收益不穩定、風險大;如果將土地經營權流轉,去城市務工,則面臨工資低、工作不穩定、自由度低,還有被拖欠工資的顧慮。對此,應提高農民文化素質水平,完善職業技能培訓體系,具體建議如下:設置愛心教室,免費、定期為農民傳授科學文化知識,解讀黨的主要精神及國家“三農”政策法規,提升自信,由“我不行”到“我可以”,由被動變主動,改變“一眼望到頭”的農耕一生,尋求全新的職業規劃,學習新知識為自身轉型發展奠定基礎;充分發揮新型農業經營主體的宣傳作用,讓農戶意識到自我種植與規模種植之間的差距,認識到土地流轉的必然性,使其感受到轉變生產生活方式的緊迫性,積極參加政府組織的職業技能培訓,抓住一切機遇提高自身技能,使其在進城謀生后有更多的選擇權,提高工資水平;在職業技能培訓的全過程中,務必保證專人持續管理,培訓教師有能力且認真負責,培訓技能符合市場實際需求,避免走馬觀花應付式培訓行為。

4.實現農村社會保障全覆蓋,提高社保繳費靈活性。農村居民收入結構中的轉移凈收入雖有大幅度提高,但必須認清其主要來源是農戶中勞動力成員的社會保障資金。農戶中的部分外出務工者能夠與工作單位簽訂正式工作合同,可以享受到社會保障待遇,而從事臨時工作的農民不僅工資收入低,也無法享受社會保障待遇。另外,外出務工者一般還要承擔著贍養老人、撫養孩子的重任,有限的社會保障金在人均后更顯匱乏,這些無疑都拉低了農村居民的社會保障水平。對此提出一定建議:構建就業擇業的信息綜合服務平臺,鼓勵和引導人力資源需求方提供更多可靠穩定的工作崗位,加強崗前職業培訓,給農民更多的就業、成長機會;針對農村地區特別是老人和孩子的社會保障安排給予一定的政策傾斜,變物質、資金補貼為提供社會保險保障,給外出務工人員減輕壓力,同時也可以針對老年人的醫療費用、孩子的教育費用給予優惠;創新社保繳費方式,以土地為依托進行制度設計抵補一定的社會保險繳納的費用,同時也可以提高繳費靈活性,如繳費時間、繳費額度可根據農民的季節收入個性化設計。

參考文獻:

[1]馬克思、恩格斯.馬克思恩格斯選集(第2卷)[M].人民出版社,1995:24.

[2]萬年慶,李紅忠,史本林.基于偏離-份額法的我國農民收入結構演進的省際比較[J].地理研究,2012(4):672.

[3]楊玉帥.基于農戶收入結構視角的青州市農民增收制度創新研究[D].西北農林科技大學,2013:摘要.

[4]向玲.新農村背景下農地產權結構變化及其對農戶收入影響研究[D].華中科技大學,2013:[14.

[5]蒲堅.解放土地——新一輪土地信托化改革[M].中信出版社,2014:161-162.

[6]高曉燕,杜寒玉.農民收入結構對農戶耕種“非糧化”的影響——基于工商資本下鄉的視角[J].江漢論壇,2022(6):13.

[7]楊單單.收入結構視角下農地流轉對農民收入的影響研究[D].貴州大學,2019:24-25.

[8]冷智花,付暢儉,許先普.家庭收入結構、收入差距與土地流轉——基于中國家庭追蹤調查(CFPS)數據的微觀分析[J].經濟評論,2015(05):113.

[9]柯煉,汪小勤,陳地強.土地流轉與農戶收入增長——基于收入結構的視角[J].中國人口資源與環境,2022(01):128.

[10]龔明越.基于農戶收入結構的承包地有償退出意愿研究[D].蘭州大學,2018:2.

Research on the optimization of rural residents income structure under the trend of rural land trust

Guan Yanfang Zhang Ziwen

Abstract:Rural land trust is an inevitable trend of the new round of land system reform, which will change the income structure of rural residents in the process of promotion. Put forward the "four element structure" of rural residents income, theoretically analyze the impact mechanism of rural land trust on rural residents income structure, based on the data from 2000 to 2021, use the comparative analysis method to analyze the changes of rural residents income scale and rural residents income structure from the practical point of view, and draw the conclusion that optimizing the rural residents income structure can improve the resilience of farmers income. With the development of rural land trust, The income structure of rural residents has been optimized, but there are still some problems that need to be further optimized. Finally, the paper puts forward optimization suggestions: break the path dependence and improve the land transfer mechanism; Break the consciousness of small farmers and rebuild the relationship between land complex and farmers income; Pay attention to farmers cultural quality education, improve vocational skills training system; Achieve full coverage of rural social security and improve the flexibility of social security payment.

Key Words:Land trust Rural residents Income structure Land circulation

(作者單位:吉林師范大學經濟管理與法學學院)

責任編輯:李政