河北非物質文化遺產常山戰鼓傳承及發展研究

李喜洋 劉公鑠

摘 要:中華優秀傳統文化既是歷史的沉淀,又是人民群眾智慧的結晶,非物質文化與物質文化共同記錄著中華民族的特色,以及中華各族人民在長期發展中的閃光點。河北正定常山戰鼓便是這悠久文化中的一個亮點,它歷史內涵豐厚,具有鮮明的民間特色,是我國不可多得的文化瑰寶。非遺之光在現代社會點亮了古城,展現了古城深厚的文化底蘊。因此,要保護好非物質文化遺產,使其更具生命力,同時也要對其進行傳承與創新,使其更具發展活力,讓民間藝術文化在新時代綻放新的光彩。

關鍵詞:非遺資源;常山戰鼓;傳承與創新

注:本文系河北省文化藝術科學規劃和旅游研究項目“河北非物質文化遺產常山戰鼓傳承及發展研究”(HB23-QN037)研究成果。

一、常山戰鼓的文化積淀

常山戰鼓是中國四大名鼓之一,是河北省正定縣民間表演藝術的優秀代表,它源于戰國時期,成熟于宋代,興盛于明代,歷史悠久,底蘊深厚。建于隋朝的正定隆興寺大佛石座上就刻有古人擊鼓的浮雕。2008年,常山戰鼓被列入國家級非物質文化遺產名錄。相傳三國時期,常勝將軍趙子龍每次大戰,都會擂鼓助威,后來他的士兵將戰鼓帶回家鄉,就有了今天的正定常山戰鼓。常山戰鼓是由鼓、大鈸、中鈸、小鈸、小鑼等打擊樂器組合而成的一種民間清鑼鼓,其曲牌呈聯套曲體結構,傳統曲牌有《大傳帳》《二傳帳》《大西鼓》《小西鼓》等,在此基礎上產生了《戰鼓齊鳴》《十面埋伏》《兩軍對壘》《勝利凱旋》等新的陣勢和曲牌。常山戰鼓目前主要用于廣場表演,多在各種民間節慶、典禮場合演奏,《正定府志》載:“城市村墟,鑼鼓無墟日”“市井蕭鼓喧鬧,鼓聲不絕,相塞于途”。鼓手在演出時邊擊奏邊舞蹈,或擊鼓邊,或兩槌互擊,騰挪跳躍,鼓鈸上下翻飛,動作優美,讓人精神振奮,彩綢飛舞,讓人目不暇接。戰鼓隊或站成圓圈,或排成三角,或一字排開,配合默契,出神入化。后經過發展融入了現代舞蹈藝術,隊形整齊,變化多樣,讓人頃刻間仿佛置身于千軍萬馬之中。中華人民共和國成立后,正定縣有關部門對常山戰鼓進行了全面整理,創造出一套完整的“常山戰鼓”。1973年,上海芭蕾舞劇團曾到正定對鼓譜與敲擊方法進行了專門研究,并將全部鼓點錄音,贊譽常山戰鼓是“所見到鼓類中最有特色,最激動人心,鼓點最豐實的鼓隊”。本文通過整理分析大量文獻資料,針對常山戰鼓發展現狀及優劣勢,提出常山戰鼓的未來發展建議。

二、常山戰鼓的發展現狀

近些年,國家對非物質文化遺產的保護越來越重視,極力宣傳推進中華優秀傳統文化的發展,以常山戰鼓為例,其曾參加過北京亞運會藝術節、北京圓明園迎香港慶回歸表演、澳門回歸慶典儀式表演、建黨八十周年中華鼓舞大賽、上海首屆旅游節開幕式、北京奧運會表演、上海世博會河北活動周表演等,名震海內外。同時,在國家政策的倡導下,正定縣開展了“常山戰鼓進校園”活動,在全縣中小學、青少年活動中心都開設了常山戰鼓課程,并由傳承人親自傳授技巧,例如正定縣弘文中學已將常山戰鼓列為必修課,并探索出了一條有特色的校本課程實施路徑;一些大中專院校將常山戰鼓列為選修課,為常山戰鼓的傳承發展開拓了更廣泛的領域。但是在當今社會轉型、經濟變革的背景下,戰鼓文化傳承活動也面臨尷尬處境,雖然傳統文化傳承與弘揚有一定的活動空間及市場,但隨著時代的變遷、科技的進步、生活的多元化、人民群眾審美情趣的變化,常山戰鼓也面臨著新市場、新挑戰、新機遇等因素的沖擊,比如傳承人如何良性競爭,積極傳承;如何吸引更多年輕人參與,增加內生動力;在當今數字化時代背景下,如何利用新科技廣泛發展和創新;等等。這些都是亟待解決的問題。

三、常山戰鼓的傳承及創新發展

筆者通過大量實地調研、采風以及與國家級常山戰鼓傳承人多次溝通研究、彩排演出,從以下五方面進行分析,促進常山戰鼓的傳承與創新。

(一)在傳承人之間建立良性競爭機制

常山戰鼓是由口傳心授而代代延續和發展的,傳承人掌握著常山戰鼓的文化傳統和精湛技藝。但是傳承不能只是原質的移位,其既要有衰減又要有增量,這就需要傳承人不斷創新以掌握更多的知識。提高傳承人的創造力,激發其內在生命力,是非常有意義的實踐方法。建立扎實的傳承人隊伍,是有效傳承的根基。正所謂“皮之不存,毛將焉附”,相關部門要制訂系統的研修學習培訓計劃,組織非遺傳承人的研修,提高其文化藝術專業素養、審美能力、創新能力;在秉承傳統、不失其本的基礎上,激發傳承人的文化自信,增強其傳承實踐和再創造能力,同時保護好每位傳承人經典的影音錄像資料;建立良好的獎懲機制、良性競爭機制,成立專家咨詢小組,形成完善的評審機制,對每位傳承人的貢獻進行綜合評比,讓傳承人有激情、有創造性地傳承。

(二)吸引年輕人的注意

伴隨全球化與信息化的進程,文化消費呈多元化形式,人們的意識情趣、生活方式、審美要求和價值取向都發生了巨大變化。面對日益豐富的物質文化生活,年輕人更趨向多元化的生活方式,在互聯網的沖擊下,他們更喜愛現代的娛樂方式,如短視頻、網絡游戲等,對常山戰鼓這種傳統藝術沒有太大興趣,因此常山戰鼓這種傳統文化也就缺少了受眾,呈“曲高和寡”的趨勢。要想真正吸引年輕人,就要有更多創新,從內容和形式上迎合時代發展、與年輕人貼合,烙上時代的色彩,這種融合不能只是簡單的附加,而是需要注入豐富的文化內涵。現代的年輕人普遍具有獨到的審美能力和綜合的藝術審美情趣,能夠深刻把握時代脈搏。因此要挖掘戰鼓的精髓,使常山戰鼓能夠真正連接歷史和未來,融合經典與時尚,融入現代生活,擁抱科技,吸引更多年輕人的注意。

(三)整理文字譜及資料

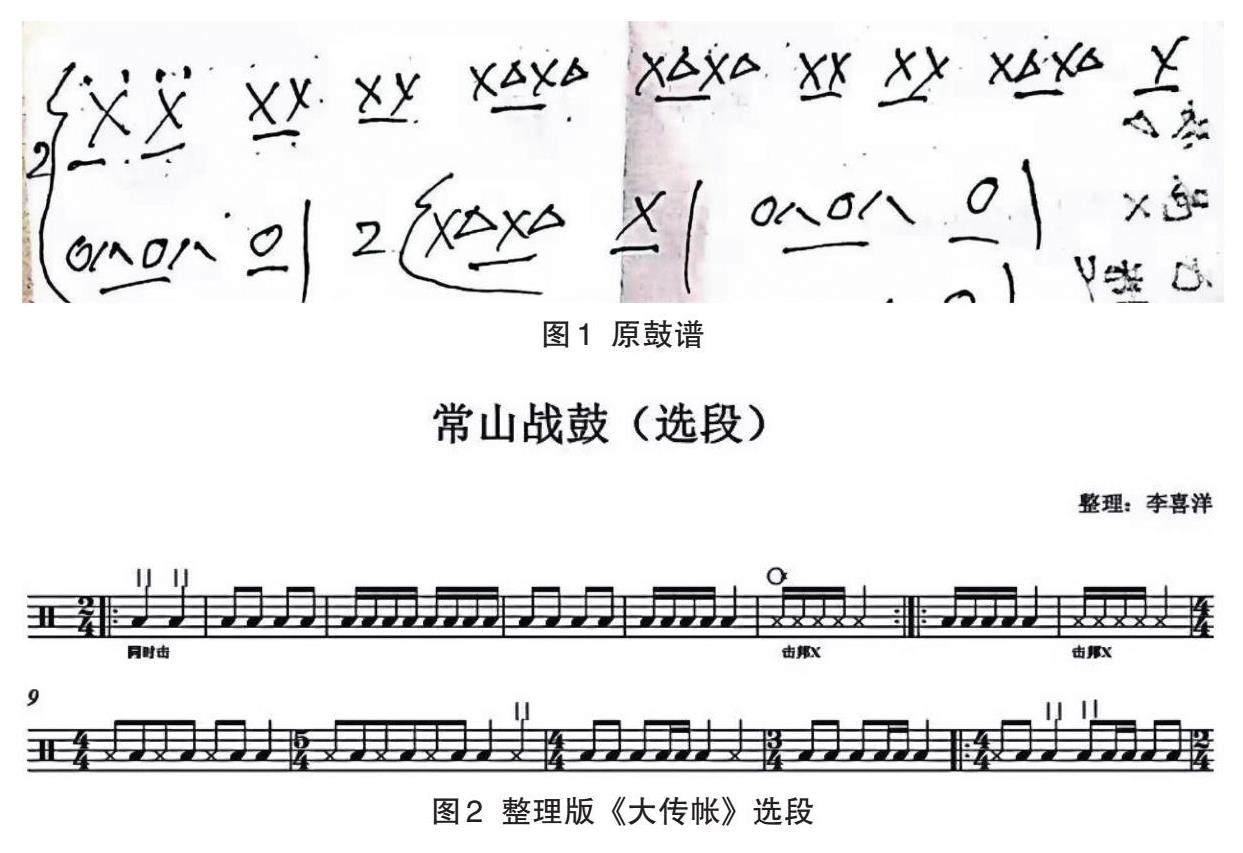

我國古代樂譜都沒有標記時值長短的先例,比如漢代《禮記·投壺》中保留了古代演奏的鼓譜,都以“口”“O”“半”等進行記述,漢代的鄭玄注:“此魯鼓、薛鼓之節也,圓者擊鼙,方者擊鼓。古者舉事,鼓各有節,聞其節而知其事也。”然而這種傳承方法缺乏一定的精確度和真實性,正所謂“仁者見仁,智者見智”。常山戰鼓是由鼓、大鈸、中鈸、小鈸、小鑼等多種打擊樂器組合的一種民間清鑼鼓,其曲牌由能夠單獨演奏的鑼鼓段子聯結而成,呈聯套曲體結構,共有9章72套,每個段子都有特定的意義和背景。要想促進常山戰鼓的進一步發展,就要總結其中精華,將其整理成文字資料。筆者通過親自拜訪常山戰鼓非遺傳承人,寫下《大傳帳》段子當中的一段鼓譜,并將所有文字譜與打擊樂專家教授及曲譜專家研究探討,從專業的角度標注出輕重音、時值長度,形成專業性作品(圖1、圖2)。這些戰鼓作品的傳承需要一代代傳承人充分發揮想象空間,取其精華,去其糟粕,博采眾長,兼收并蓄,將歷史精華與時代潮流相結合,使作品“傳得開,留得下”。

(四)優中選優組建專業隊伍

目前常山戰鼓隊每年都會有隆重的拜師儀式,吸收新隊員。正定縣有一百七十多個村莊,幾乎每個村都有表演隊伍,演職人員眾多,其每年都會參加各種賽事、慶典、婚喪嫁娶等演出活動。目前的演職人員大部分是中老年人,表演優勢明顯不足,因此需要組建一支較為固定的、具有一定專業能力的年輕隊伍,這是保證常山戰鼓可持續發展的現實基礎。“國家發展靠經濟,經濟發展靠科技,科技發展靠人才”,同樣,藝術發展也需要依靠人才,只有把有藝術造詣的人才聚集在一起,才能創作出高質量、高水準的藝術作品,所以組建一批高水準的專業隊伍,是當務之急。解決后繼乏人問題是常山戰鼓高水準創新發展的一項重要課題,常山戰鼓代表性傳承人張書社認為,組建較專業固定的團隊迫在眉睫,只靠幾個傳承人的短訓組隊是有礙常山戰鼓長遠高質量發展的。娛樂活動可以群眾化,創新發展一定要專業化,只有專業化發展,才能有精湛的技術水平,才會有更高的觀賞價值,才能真正走出國門,面向世界。

(五)開發應用戰鼓IP

數字化時代,實現常山戰鼓的創造性轉化與創新性發展離不開新媒體的開發運用,以吸引各年齡群體的關注和喜愛,提升人們的文化認同感。隨著互聯網的快速發展,常山戰鼓的賽事、演出宣傳已經越來越多地出現在了網絡平臺,視頻量、作者量以及相關文化內容消費量也呈上升趨勢。在此基礎上還要進一步探索戰鼓IP的發展新路徑,每一個非遺項目都是一個文化IP,都有其個性、屬性、價值,都有其粉絲受眾和潛在消費者。因此,要想突破圈層,就要用數字化技術和商業化力量助力常山戰鼓多維度起勢。比如可以為每個傳承人量身定制培訓內容,通過線上授課講述常山戰鼓背后的故事與深意,講述表演技巧,講述傳統藝術的源遠流長,為更多戰鼓愛好者搭建對話交流平臺,有創意地詮釋經典,把傳統藝術融入現代生活,構建具有中國風尚的生活美學;戰鼓管理部門可以尋找戰略合作伙伴,簽署合作協議,以IP授權為基礎,對戰鼓IP進行更深層次、更全面的開發,實現戰鼓藝術價值最大化,在傳承中找到一條戰鼓文化繁榮和經濟發展相通的路;加大戰鼓創新人才儲備,催生一大批年輕力量。根據酷狗音樂提供的數據,非遺相關音樂在平臺中的播放累計達到574億次,時長約32億小時,相當于36.5萬年。隨著年輕一代對傳統文化的關注,戰鼓文化迎來了市場爆發的良機,因此,要大力開發利用常山戰鼓IP資源。

四、結語

古老的常山戰鼓,在長樂門前一次次敲響,金戈鐵馬的年代里,這是燕趙戰場上的沖鋒號,激勵著將士們奮勇殺敵,創下不朽偉業。如今刀光劍影早已遠去,常山戰鼓卻留存了下來,成為老街上盛大的民俗儀式之一,也成為正定古城的靈魂節拍。常山戰鼓的鼓聲在正定老街上從來沒有中斷過,它訴說著無數震撼人心的英雄故事,也催生了許多新時代的傳奇,它交織著現代氣息和古代文明,歷經滄桑而又煥發青春。只有把它傳承好、發展好,對其進行更多創新,才能為打造京津冀非遺保護傳承的文化高地貢獻更多力量,使常山戰鼓那長長的彩綢如升騰的火焰永遠亮麗。

參考文獻:

[1]余明陽.品牌學[M].合肥:安徽人民出版社,2002.

[2]鐘敬文.民俗學概論[M].上海:上海文藝出版社,1998.

[3]王文寶.中國民俗研究史[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,2003.

[4]中國民俗學會.中國民俗學研究(第一輯)[M].北京:中央民族大學出版社,1994.

[5]段淳林,戴世富.品牌傳播學[M].廣州:華南理工大學出版社,2009.

[6]翁建偉.淺談人物泥塑的藝術傳承[J].天工,2023(6):58-60.

[7]盛靜.民俗類非物質文化遺產保護政策探討:以山西洪洞走親習俗為例[D].北京:中國藝術研究院,2012.

[8]崔亞楠.國內圖片社交媒體的品牌傳播策略分析:以in為例[D].保定:河北大學,2017.

[9]周寧.《城市畫報》的品牌傳播策略研究[D].保定:河北大學,2015.

[10]王天嵐.從品牌形象推廣角度看非物質文化遺產的保護、創新和發展[J].大眾文藝,2016(5):1-2.

[11]程琳.手工藝類非物質文化遺產的傳承發展與品牌傳播研究[J].大眾文藝,2016(9):1-2.

作者單位:

李喜洋,河北工程技術學院。

劉公鑠,中國航天科工第四研究院。