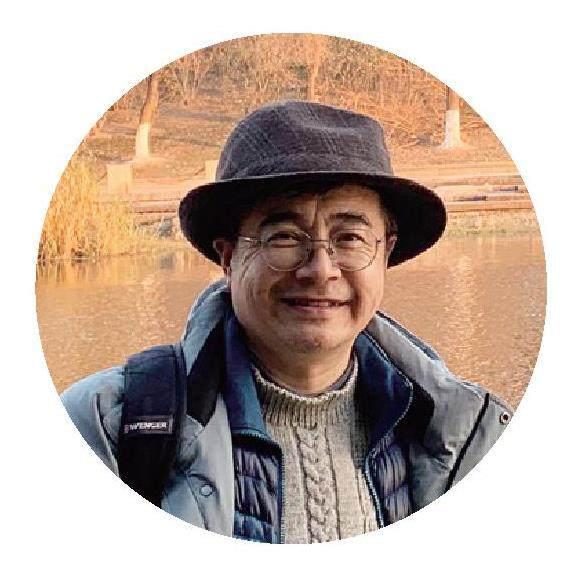

行讀者樊陽:在語文教學中傳遞人文力量

王梓霖

樊陽,上海市語文特級教師、正高級教師、教育部全國模范教師、全國特色教育優(yōu)秀教師、上海市教書育人楷模,著有《哪里都是杏壇》《行讀中西的人文課》等,主編《人文行走在上海》系列書籍。自1991 年創(chuàng)辦“樊陽人文公益講壇”以來,堅持帶領(lǐng)中學生閱讀人文名著、進行人文行走。

一個周末的晚上,師生們圍坐在一起,兩名學生正就經(jīng)典著作中的某個問題激烈辯論,堅持著各自對于文本的理解。一片熱烈的氛圍中,其他學生思想的“閥門”也被打開,踴躍地表達自己的觀點。這是“樊陽人文公益講壇”上曾經(jīng)時常出現(xiàn)的場面。作為講壇創(chuàng)立人,樊陽也在這樣的碰撞中享受著教育者的快樂。只是這些年,類似的場景不再多見,“現(xiàn)在的學生更加同質(zhì)化、應試化,不少人成績非常優(yōu)秀,但思維是固化的。”樊陽說。

2011年,大學好友將樊陽堅持20多年開展人文講壇的故事分享到微博上。此后,樊陽一度受到廣泛關(guān)注。從教育公益到傳承文化再到行讀課程,不少人看到了他的一個個側(cè)面,卻忽略了他的語文教師身份,以及他對母語教育一以貫之的探索與實踐。隨著聚光燈逐漸退場,十幾年后的他仍身處教學第一線,繼續(xù)引領(lǐng)學生經(jīng)由教育遍歷人類文明的發(fā)展歷程,從中學會理解人、關(guān)懷人,逐漸發(fā)現(xiàn)自我、探索世界。

不做成績優(yōu)異的“平面人”

從教30余年,樊陽曾在多所學校任教,帶出了十二三屆畢業(yè)班,幾乎每一屆學生的語文成績均在當?shù)孛星懊5⒉辉缸约旱膶W生只是在考試中表現(xiàn)優(yōu)異的“平面人”,對于他們而言,更重要的是無論何時都能保持思考的意識和學習的熱情:“如果學生們將自己視作做題機器,而我教的只是做題方法,那我覺得自己太可悲、太可憐、太可笑,白當語文老師了!”

1991年,四川大學中文系畢業(yè)的樊陽回到母校任教,彼時的語文教育仍面臨著教學形態(tài)的沿襲僵化、教參與學術(shù)存在嚴重隔膜、學生的思維普遍固化等問題。他期望至少在自己的課堂教學中先作出些改變。

樊陽接手的第一個班級是大家眼中的“亂班”,“亂”體現(xiàn)在課上學生不受管束隨意發(fā)言,結(jié)果是頻繁更換班主任。上第一節(jié)課前,同辦公室的老師向他傳授經(jīng)驗:“上講臺不能有笑臉,必須鎮(zhèn)住學生,才好去上課。”而他其實很喜歡學生自由表達的狀態(tài),也非常愿意與他們進行平等對話。那節(jié)課教的是魯迅的《一件小事》,他拋開教參中“高大上”的解說,引導學生基于文本進行思考:“文中的‘我是一個什么樣的人?有魯迅的影子嗎?”“你對魯迅的印象是什么?”他允許學生自由發(fā)言,不斷表揚有新意的思考。似乎從來只有標準答案的課堂頓時生動起來,很多學生都躍躍欲試,下課后還圍在樊陽身邊,詢問各種傳統(tǒng)教學中不會涉及的話題。后來,在教授《死海不死》一文時,他補充了巴以沖突的背景,在信息獲取并不便捷的年代里,一名學生課下查閱了更多相關(guān)新聞,并與樊陽展開了討論:“老師,為什么一些人要進行自殺式爆炸?”樊陽欣喜于一個初中生能有關(guān)于這類問題的思考,也樂于看到自己的學生能在青少年時期就開始建立對于一些“大”問題的基本認知,不是單純?yōu)榱丝荚嚩鴮W習。

在樊陽看來,語文教育是一種母語性教育,它源自生活實踐,應該融入生活,讓學生以母語為載體,享受人文的滋養(yǎng)。語文教師理應關(guān)注學生的精神世界建構(gòu),關(guān)注學生能否將文學對人性的體察與悲憫、對人類精神的探求與超越作為修身養(yǎng)性的精神源泉。因此,他不局限于教材和教參的要求,而是更多地引導學生從文本及自身出發(fā),生發(fā)對各類問題的思考。

樊陽向往師生平等地圍坐交流、論辯探究,有感于零碎、片段式的閱讀不能真正實現(xiàn)母語教育,于是在常規(guī)的課堂教學之外,組建了一個語文小組,一周進行兩三次活動,在課后與學生一同討論課本之外的經(jīng)典著作。他鼓勵學生說出自己真實的感受,并與他們一同討論對人性、社會的理解,交流有關(guān)個體價值的閱讀感悟。雖然帶著學生看“閑書”的他不被很多人所理解,但他確信自己在語文教育中的價值,也堅信閱讀對于學生的意義。

宏觀大千世界,構(gòu)筑精神之旅

相較于初中,樊陽更喜歡高中語文教學,因為對文本的思考往往更深,也更貼近專業(yè)層面的研讀。2001年,來到上海后一直在初中任教的他本有機會重新成為重點高中的教師,卻在一次與上海外國語大學附屬雙語學校校長的交談后,改變了主意。樊陽一直獨自為學生們更廣博的閱讀而“戰(zhàn)斗”,在那場對話中,他闡述了自己對于中學語文的理解,校長提出讓他主持學校的語文教學工作,能從初中起較為系統(tǒng)地對學生的閱讀施加影響,這最終令樊陽動了心。

之后,樊陽推動全校語文教學書籍閱讀課程化,使學校每周都有讀書討論課,并盡力保證書籍教學內(nèi)容研討、教學方式探索、教學評價等環(huán)節(jié)的落實。他以教材內(nèi)容的確定實施為核心,靈活運用教材,讓學生對文本進行更為深入的探究,將學習單元與古今名著相勾連,從《從百草園到三味書屋》引出《朝花夕拾》、從《北冥有魚》引出《莊子》的閱讀,實現(xiàn)以文帶書的目的。他還根據(jù)學生學情,探索出一條更具操作性、更有實踐意義的校外實踐活動之路。他構(gòu)建了課內(nèi)外文學文化系列專題講座,形成貫通初高中,連續(xù)四年(初二至高二)的教學主線,主講內(nèi)容包括中國歷史文化、中國古典文學和西方文學文化。作為主講人,樊陽通過持續(xù)不斷地開展人文講座促進學生閱讀,讓他們在探究文化根源與脈絡(luò)的過程中真正走進經(jīng)典。

樊陽認為,語文教學固然需要有閱讀方法、寫作方法的輔導,但這些應該貫穿于整個人文教育之中,更理想的狀態(tài)是自然地融入文學作品以及其他各種應用性的閱讀。在人文講座中,學生得以體會閱讀、思考和表達的樂趣。比如鑒賞晏殊的詞時,樊陽先給學生介紹張培恒、葉嘉瑩和蔣勛作出的三類評價,讓他們自由表達個人的立場,再由此出發(fā),對具體篇章進行賞析。再如,讀《堂吉訶德》時,他帶領(lǐng)學生回顧人們對主人公的評價變遷,讓他們不至于被“教科書”式的解釋限制,勇敢表達自己對這一經(jīng)典人物的看法。

“教書更要育人,育人則需人文。是樊老師的人文講座為我打開了文學殿堂的大門,培養(yǎng)了我獨立思考的習慣、批判的意識,幫助我以更符合人性的視角來看待這個世界以及其間發(fā)生的一切。”一位畢業(yè)生如是說。

“人類文明的兩大聚集物,一個是書籍,另一個就是人文景觀。”樊陽說道。使學生的學習從“坐而論道”拓展至“行走感悟”,這是他的另一重實踐,是從人文講座中延伸出來的重要教學路徑。他帶學生走出書齋,在行走觀覽中啟迪心靈,利用校外各種文化資源促進學生語文素養(yǎng)的內(nèi)化。起初,他從和課本聯(lián)系最緊密的文本開始,調(diào)動學生自主探究的熱情。后來他帶著學生向更遠處邁進,將人文教育的立體課堂拓展至更多凝結(jié)著人類文明精華的景觀名勝。樊陽的角色并非“導游”,不會直接告訴學生某地、某處的人文故事,而是在出發(fā)前就布置相應的閱讀主題和分段探究任務(wù),讓他們自己去尋找歷史的印記、欣賞文化的斑斕。

在貫通觀覽現(xiàn)實與歷史的過程中,由于行前閱讀進行了相應準備,學生在真實的學習情境中,得以實現(xiàn)書籍與現(xiàn)場、環(huán)境與人、教師與學生之間的一系列對話。為何古代先民選擇以木制房屋為主體,并在各地進行了不同的“演繹”?以關(guān)中地區(qū)的民居為例,房間的上方為何裝飾著大片牡丹花?各種問題沒有唯一的答案,學生們在探究與思考中填補歷史和現(xiàn)實之間的縫隙,通過不同形式的學習一點點拓展自己的精神世界。

貫穿于“人文講壇”和“人文行走”之中的批判性思維,使不少學生變得活躍而有創(chuàng)意,也收獲了對于學習的新認知。“如今才漸漸明了行走的意義更多地在于,老師讓我們銘記歷史,并提高了獨立思考的意識。不因為這個世界的眾聲喧嘩而迷失自己,而是用自己的頭腦去理性思考,得出個體的結(jié)論。”2020年,樊陽的“行讀課程”得到新任校長朱清一的大力支持,由此開發(fā)并實施的“行讀華夏”綜合實踐活動課程在合作辦學的共同體中全面推行。

近年來,整本書閱讀、研學旅行、項目化學習日益受到重視,2022年新課標使跨學科學習、批判性思維等關(guān)鍵詞進入更多人的視野。直至此時,不少人才驀然發(fā)現(xiàn),樊陽已在探索理想語文教學方式的道路上行進了30余年。

一位理想主義者的省思與期待

“現(xiàn)在的學生和20世紀90年代我剛教書時比,差距真的太大了。”樊陽感慨道。講座中,較以往更同質(zhì)、更沉默的學生又加重了他的無奈感。“今天的家長大多成長于應試教育的環(huán)境,往往容易將功利主義傳遞至下一代,對子女提出更高的應試要求。我們都已經(jīng)進入AI時代了,如果還是一味強調(diào)那些機械性的知識,將來的孩子會成為什么樣子?”

因為一直是公益活動,主講人又主要是樊陽一人,所以名額有限的“人文講壇”和“人文行走”的招生如今也設(shè)置了一定的門檻。他主要評判學生和家長是否擁有非功利性的學習意愿,考查學生能否在相當長的一段試聽期間堅持讀書。即便如此,也只能相對保證講壇的效果,愿意堅持參加這些沒多少即時效用的讀書活動的孩子與家長,并不多。一些學生具有強烈的讀書熱情,但家長持有觀望態(tài)度,一旦成績產(chǎn)生波動,就會要求學生退出講壇。每每這時,樊陽都會做很多工作來挽留,但結(jié)果往往也很難改變。對此,他時常感到無力:“有這樣一個無條件為孩子提供終身教育的場所,每周通過閱讀去啟迪他們心靈的機會并不多,但很多家長覺得這并不重要。”

“人文講壇”的學生群體在這些年里發(fā)生了很大變化。十幾年前,參加講壇的主要是樊陽自己班里的學生。之前他執(zhí)教的八屆初三班級里,40多人中最少也有15人參與講壇學習,最多的時候有二十五六人,有的學生在臨近中考時還堅持在講壇學習,那些班級的語文成績在整個上海也是名列前茅。2011年經(jīng)媒體廣泛報道后,參與這項公益活動的學生一度增至80人。如今,“人文講壇”面向整個上海招生,或許因為身處民辦學校,面臨很大的應試壓力,講壇里自己班級甚至本校的學生屈指可數(shù),很多人保守地在初三選擇退出。樊陽能理解,但偶爾還是會忍不住嘆息。

更大的困境在于教學人員的不足。“我現(xiàn)在歲數(shù)大了,也有些辛苦,可是關(guān)于人文講座的內(nèi)容,沒有助教老師能頂?shù)孟聛怼!狈栒f道。目前講壇里近一半的助教老師都是當年在講壇學習過的學生,以大學生和研究生為主。他們曾在這里被人文教育滋養(yǎng),然后選擇回來,去滋養(yǎng)更多人。“人文講壇”和“人文行走”,對于主講人有著較高要求,每個月四次、每次兩個半小時的人文講座,需要樊陽主講的有一個小時四十分鐘,只有講壇的另一位負責人萬蓓蕾能替他上一次“行前講座”。他想招募更多教師志愿者,于是發(fā)起了一個面向全國的人文講壇共同體,但結(jié)果不算理想。參與共同體的教師們由于教學任務(wù)繁重等原因,能堅持做下來的人并不多,有共同志趣的就更少。

自“人文講壇”開展至今,幾乎從未停辦。如今樊陽已過知天命之年,又身處學校教學一線,常感到自己的狀態(tài)大不如前:“我不知道什么時候帶不動了,講壇就結(jié)束了。”他期待更多青年教師擁有持續(xù)學習、勇于變革的熱情:“只有這樣,人文教育的精神火炬才能一直傳遞下去。”