兒童織網:盤活鄉土社會關系以重構公共生活

薛曼莉 王海英

養育孩子需要一個村莊,而激活村莊需要一群孩子。當鄉村公共生活出現裂痕時,兒童作為鄉村的新生力量何以重構鄉土公共生活?兒童在鄉土社會關系網中產生的聯結效應又將如何重構公共生活?本文將結合理論和實踐一同探索。

從兒童生活看鄉土社會閉環圈

鄉村兒童的生活空間局限于室內。

村落的集體性戶外游戲逐漸消失,家里及附近廣場成為其主要游戲場所。鄉村戶外健身器械較少考慮兒童的使用需求和興趣,針對兒童的鄉村公共閱讀空間和閱讀書籍不足。此外,村莊人口和生育率減低、住房結構的人為隔斷,也使得玩伴交流減少。

鄉村兒童的生活時間沉浸于虛擬。

隨著生活條件的改善,部分鄉村家長愈發重視兒童的學業,對兒童閑暇活動的干預增多。此外,許多鄉村兒童由于缺少游戲空間和玩伴便投身網絡世界,手機成為其自娛自樂和替代親情溝通的“精神保姆”。電子媒介的傳播內容潛移默化地引導著鄉村兒童向往城市生活,無聲消解著其對鄉村生活的價值認同。鄉村兒童的活動失去了鄉土氣息。隨著鄉土社會的變遷,鄉土性、民族性的兒童游戲逐漸消失。同時,許多鄉村幼兒園盲目效仿城市園,其課程與兒童的鄉村生活日益隔離。城鎮幼兒園集團中領辦園已有文化的強輻射,可能進一步導致鄉村園的園本文化高度同質化。

鄉村兒童與公共生活的彼此斷聯。

在鄉土社會關系網中,鄉村的物質與關系邊界都在向內坍縮。鄉村兒童的父母或成為“離鄉人”,或成為“新鄉民”,父母與兒童、與本地的情感聯結變得脆弱;鄉村兒童的教師由于缺乏對鄉土文化的認同感和對學校的歸屬感,無法引導兒童參與鄉村公共生活,尊重并熱愛本土文化。

在鄉土社會公共空間中,集體提供的有限文化空間難以滿足村民日益豐富的文化娛樂需求。無論老少,村民們的文化生活普遍從室外走向室內,從公開的公共文化空間回歸到私密的個人文化空間。

在鄉土社會公共活動中,鄉村的部分房屋長期閑置,村民的情感溝通減少導致社會關系淡化。許多鄉村文藝演出隨著集體化村莊共同體社會的解體而逐漸消失,目前村里的活動基本上只有成人在維持,兒童一般不再參與村里的各類活動。

以兒童中心建鄉土社會關系網

兒童是鄉土社會關系的橋梁。在鄉土社會,村民們會因孩子年齡相仿而攀談熟絡,因傾訴育兒困惑而結成好友。于是,除了基于地緣、血緣、姻親或共同生活和長期交往形成的強關系之外,村莊成員還會圍繞孩子形成一定的弱關系,兩者都發揮著社會支持和社會整合的功能。

兒童發展是全村共同的關切。對兒童發展的共同關切是鄉土社會關系網中持續維系關系的動力。在宏觀政策背景下,各地區鄉村在增加普惠性學前教育資源供給,家長也逐漸重視學前教育。由于同樣重視兒童的發展及教育,村莊成員之間相互合作而形成“你中有我,我中有你”的社會關系網。

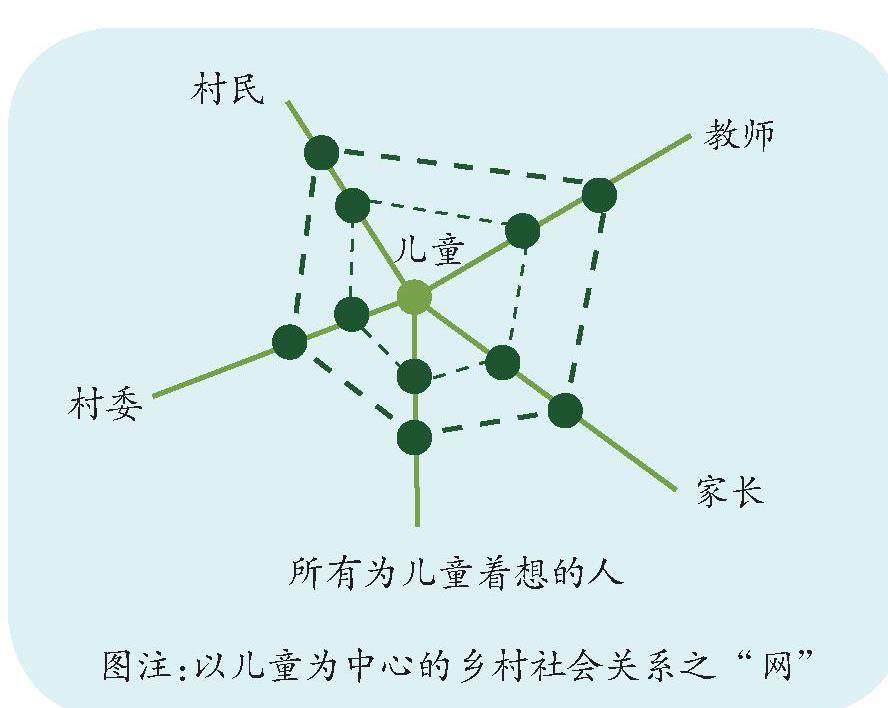

兒童中心編織社會關系網絡。基于對兒童及其發展的共同關切,兒童能夠聯結村莊內的所有成員,以兒童為中心的社會關系網絡得以形成。兒童位于中心,意指成人的互動發起因為兒童,互動結果為了兒童;村莊的各個主體位于支線,包括家長、教師、村民、村委和村企等所有為兒童著想的人或機構,他們通過兒童產生聯系。而主體之間相互聯結,形成一個個“類圓”,其共同圓心即兒童。

以兒童網絡構鄉土公共新生活

如果村莊成員基于對兒童的共同關切自發地聯絡,那么只會形成短暫而不穩定的小范圍互動。聯合鄉村公共團體、拓展鄉村公共空間、慶祝鄉村文化活動是以兒童為中心的弱關系性質轉變的三種實踐路徑。頻繁的集體性在場交往,能夠增強社會關系網絡中個體的交往意愿和參與程度,恢復和提升鄉村生活的公共性。

聯合鄉村公共團體。作為社會支持網絡,兒童養育共同體、鄉村治理共同體充當了過渡社會的中間地段。在鄉村共同體中,所有成員都被一視同仁地尊重,能夠發表想法并付諸行動。

其一,兒童養育共同體。養育共同體是通過集體參與的對兒童非正式教養而形成的在地性社會支持網絡,幫助兒童順利社會化的成長共同體。如社區互助育兒,通過鄰里或熟人之間的相互幫助和合作,協調或整合育兒資源。鄉村婦女和流動媽媽可以通過自發或半自發性的社會聯結,實現互助育兒;年輕一代的農村父母可以通過網絡育兒社群獲得育兒的工具性和情感性支持。再如園村發展共同體,江蘇省蘇州市吳江區青云幼兒園成立了幼兒園發展指導委員會,邀請村、鎮、區各級教育、行政、公安、醫療等機關領導及專業人士,共同探討社區合作活動的規劃與實施等。園村發展共同體的合作始于團體組織的硬制度,繼以尊重信任的柔情感,忠于民主協商的韌習慣,未來可能將彌散出幼兒園的邊界。

其二,鄉村治理共同體。兒童和幼兒園教師主動參加治理,從個體行為上嵌入村莊其他治理主體的關系中,擁有充分表達意見的空間和權利。在江蘇省溧陽市前馬幼兒園,孩子們作為小小網格員參與鄉村治理,鎮綜治辦主任將百姓議事堂移交給幼兒園。浙江省溫州市蒼南縣礬山鎮第一幼兒園的“兒童觀察團”則通過巡村和與村干部交流,將兒童視角融入鄉村振興。這些活動不僅豐富了孩子們的社會實踐經驗,還促進了幼兒園與社區的互動,發揮了幼兒和教師在鄉村治理中的積極作用。

拓展鄉村公共空間。作為鄉村公共基礎設施,兒童的幼兒園也可以是面向村莊所有成員的公共活動空間,兒童的教師也可以是全村的教師。

其一,作為公共設施的鄉村幼兒園。園內的教室和廣場可以作為聚集地。浙江省海鹽縣核電南苑幼兒園通過開放園所,每月無償將幼兒園資源回饋給社區和職工子女,包括共享教玩具、在周末組織公益親子活動。園外附近的廣場也可以作為聚集地。四川省蒲江縣蜈蚣村幼兒園門口成為村民交流的聚集地,老人們在園外椅子上話家常,家長在接送孩子時與教師、其他家長交流,孩子們聚集在附近的小廣場嬉戲無憂。

其二,面向所有公民的鄉村社區大學。鄉村社區學校可以提供豐富的學習選擇,成為村民日常生活意義感的錨點。河南川中依托幼兒園設立的鄉村社區大學是一所提供終身學習的公民學校。幼兒園教師不僅在社大提供多樣化課程,還舉辦各種晚會活動和座談分享。作為社大組織者,她們兼任村委會副主任,推廣社大模式至周邊村莊。充實的課程活動和深度的人際連接,不僅使單調貧乏的鄉村生活煥發活力,還使師幼一同重拾自我存在的價值和鄉村生活的意義。

慶祝鄉村文化活動。兒童“人小心不小”,可以和成人共同慶祝傳統的鄉村文化活動,也可以籌備別具一格的鄉村文化活動,而這成為兒童和成人連接過往與當下、人際與鄉村的精神紐帶。

其一,共同慶祝傳統節日。江蘇省南京市江寧區青龍幼兒園的孩子們在了解本土重陽習俗后,決定為祖輩過節。重陽節當天,孩子們邀請祖輩到幼兒園進行愛的采訪,并參與社區慶祝活動。他們還探訪社區老年大學,了解祖輩的業余生活和特長,增進代際交流。

其二,共同開展自己的節日。為慶祝“六一”和傳承青龍的特色文化,通過三個月的課程探索和社區走訪,青龍幼兒園舉辦了首屆小青龍文化藝術節。節慶當天,園內課程資源在村史館前的廣場展示,親子共同表演青龍傳統藝術,展現村落文化,吸引村民參與。為了豐富鄉村的文化生活和解決農產品滯銷問題,墨江縣學前教育教研員與兩所幼兒園一同策劃酸木瓜花節,孩子們的提議成為節日靈感,以文化活動促進農產品銷售。下到3歲的幼童,上到80歲的老人,村民們通過講述酸木瓜的故事重現歷史,以大山為舞臺上演大地實景劇《木瓜花開情滿山》。這一節日以酸木瓜的歷史故事為藍本,是對鄉土歷史傳統的一次復興,讓久遠的鄉村記憶重新被激活,既滿足了村莊情感交流的核心需求,又達到了經濟助力的現實目的。

(本文系國家社會科學基金一般課題“我國‘新鄉土幼教體系的構建與實踐研究”的階段性成果,課題編號22BSH080)