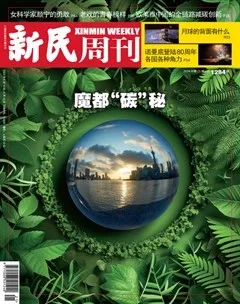

魔都“碳”秘

金姬

2019年10月4日,晨曦朝霞中的上海東海大橋10萬千瓦海上風電項目。

以“走向碳中和之路”為主題的2024上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會, 6月5日—8日在上海新國際博覽中心舉辦。本屆碳博會吸引來自14個國家和地區的600余家企業集中亮相,預計超8萬人次觀眾參與。

上海市國際貿易促進委員會黨組書記、會長周敏浩介紹,此次展會總體規模逾10萬平方米,超過去年首屆的規模。“展會內容將升級,市貿促會同期將六展聯動,同時同地聚焦新能源汽車、軌道交通、模具、潤滑油等新需求,打通上下游產業鏈,共同打造資源共享的盛大聚會。”

事實上,在中國為全球治理貢獻力量和智慧、為實現碳達峰、碳中和不斷努力的大背景下,作為全國改革開放排頭兵、創新發展先行者的上海,早就在雙碳方面積極布局,堅定不移走綠色發展之路,爭取從“低碳”過渡到“零碳”。

探索綠色低碳產業新模式

早在上世紀90年代,上海就開始了城市的產業結構調整,通過20多年的努力,城市現在已經形成以服務經濟為主的產業結構,第三產業超過了70%。“十三五”期間,在各企業各部門的共同努力下,上海市工業用能總量累計下降356萬噸標準煤,單位工業增加值能耗累計下降16.9%,超額完成國家節能減排“雙控”目標,為按期實現雙碳奠定了堅實基礎。

2021年是實施“十四五”規劃的開局之年,也是推動高質量發展、促進生態文明建設的關鍵之年。2021年1月,《上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》明確提出,上海將制定全市碳排放達峰行動計劃,著力推動電力、鋼鐵、化工等重點領域和重點用能單位節能降碳,確保在2025年前實現碳達峰。這比全國目標提前了整整5年。

上海市發展改革委副主任朱明林介紹道,圍繞實現雙碳目標,上海構建了碳達峰碳中和“1+1+8+15”政策體系,“1+1”是兩份頂層設計文件,即《中共上海市委 上海市人民政府關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》《上海市碳達峰實施方案》;“8”是能源、工業、建筑、交通等重點領域和區域碳達峰實施方案,“15”包括科技支撐、綠色金融、財政等各項保障方案。

而在探索綠色低碳產業新模式上,上海首先把目光瞄準了循環經濟。

在浦東新區合慶鎮,亞洲最大的污水處理設施白龍港污水處理廠區域內,全球首套城鎮污水廠“制氫—儲氫—熱電聯供”全鏈條中試應用研究項目已試運營兩個多月。據悉,該項目利用污水處理后的兩大產物——水和沼氣,通過工業方法制氫,一方面利用廠區內光伏板產生的綠電,通過電解水制氫,每小時可制氫50標方;另一方面,污水廠每天處理污泥產生的近3萬立方米沼氣中,有約10%被納入該項目,每小時可制氫100標方。

值得一提的是,目前整個項目產生的綠氫,被輸入一臺30千瓦的氫燃料電池單元,主要用于發電供熱,同時也可以用來為園區的氫能源車加氫。另外,電解水產生的氧還被制成臭氧,用于污水處理。由此,整個項目就在白龍港污水廠內打造了一個完整的低碳場景,將污泥的“綠色價值”充分利用起來。

這樣的循環經濟理念在金山區廊下鎮也早已實現。那里有上海最大的規模化樓房養豬場——存欄量達4.5萬頭的松林樓房規模化生態養豬場。去年12月,申能環境科技有限公司在此搭建完成一個豬場沼氣處理項目,可以將豬場每天生成的數千立方米沼氣進行分離、純化,去除二氧化碳、硫化物等雜質后,得到高純度甲烷,也就是天然氣。目前,松林項目提取的綠色天然氣可直接并入上海燃氣金山天然氣公司的管網。

此外,廢棄物經過處理后,還能成為有機肥。得益于生豬養殖,廊下鎮的有機水稻、蔬菜、水果等種植,也多了“好幫手”——園區周邊12000畝農田,實現了“種養結合”生態循環農業。據廊下鎮相關負責人介紹,2022年,周邊農戶使用豬場有機肥還田,可以減少化肥使用50%左右,每畝減少化肥成本300元。2023年,與松林簽約的綠色種養循環項目沼液有機肥還田畝數為12000畝左右,可增加農戶收益360萬元。

在寸土寸金的上海,這樣的循環經濟產業可謂一舉多得,且具備復制推廣的可能。

亞洲最大的污泥處理工程——白龍港“巨蛋”。攝影/肖健

創建零碳示范單位

和低碳相比,零碳的實現難度系數高了不少,但上海已經進行了成功試點——截至2023年底,上海已開展三批零碳創建和示范單位評審工作,發布了29家零碳示范名單,包括零碳工廠20家、零碳數據中心2家、零碳創建園區7家,涵蓋了生物醫藥、汽車、高端智能裝備和電子電器等上海市重點產業。

上海市經信委表示,目前零碳工廠和零碳園區創建還處于起步階段,主要原因是深度脫碳的技術還不成熟,無法實現大規模的減排,實現零碳目標需要大量的資金和技術投入。考慮到上海風光資源稟賦有限,以及產業和能源結構特點,現階段在部分能耗低、碳排放強度低的企業、園區先行先試,率先探索工業領域低碳零碳轉型的技術路線圖,帶動更多的工廠、園區積極跟進。

上海閔行經濟技術開發區(以下簡稱“閔行開發區”)集聚了21家世界500強,約90%為外商投資企業,是上海首批零碳創建園區中唯一的工業產業園。園區企業能源活動產生的碳排放,一是企業化石燃料(煤、天然氣、汽油、柴油等)產生的直接二氧化碳排放,二是企業外購電、熱力等產生的間接二氧化碳排放。2015年底,園區完成了清潔能源替代。目前,在園區用能結構中,電力約占80%,天然氣約占10%,熱力約占5%左右。

截至2023年底,上海已開展三批零碳創建和示范單位評審工作,發布了29家零碳示范名單,包括零碳工廠20家、零碳數據中心2家、零碳創建園區7家。

2021年,閔行開發區啟動零碳示范園區創建工作,推進實施了集中供熱、生態公園升級改造、分布式光伏、企業節能減碳技改等一大批綠色低碳項目:在園區內推動凱士比、米其林等企業建成光伏電站,截至2023年年底園區光伏發電企業總數達19家,裝機總容量約20兆瓦,年光伏發電量超過1400萬千瓦時;科赴閔行園區、ABB、博朗、恒瑞等園區多家企業也積極開展節能技改、回收利用等減污降碳項目。

閔行開發區在經濟發展和做好雙碳工作方面取得的平衡,讓區內企業有了滿滿的獲得感,這才是零碳示范單位的意義所在。

聚焦綠色低碳供應鏈

上海市發展改革委介紹,近期,上海正加快推動能源綠色低碳轉型,加快推動本地可再生能源規模化開發,至2023年底光伏裝機達289萬千瓦,風電裝機達107萬千瓦,上海還積極引入市外非化石能源電力,建設南通—崇明500千伏輸變電等市外清潔能源通道,加快推進蒙電入滬等一批重大工程。上海正試點探索建立完善碳排放雙控制度,同時在全國率先出臺《上海市加快建立產品碳足跡管理體系打造綠色低碳供應鏈的行動方案》,強化全社會參與機制,在生產制造、物流運輸、資源循環利用、電力供應等供應鏈重點環節加大綠色低碳轉型力度。

“綠色供應鏈”是本屆碳博會的主要話題之一,由此可見其重要性。

2023碳中和博覽會現場。

而就在今年4月,綠色低碳供應鏈建設大會在寶山舉辦,啟動“綠色低碳供應鏈生態圈行動”。

當綠色產品的全流程追溯成為“剛需”,中國企業卻面臨難題,其提供的碳排放計算成果離開了所在行業、地區便無法得到承認,更難與國際標準互認。一段時間以來,企業常用第三方咨詢機構服務,但由于這些機構并未深度解構本土產業鏈形成本土碳排放因子庫,很難幫助中國企業細化至工序設備級的碳排放核算。

為此,寶山區率先啟動綠色低碳供應鏈公共服務平臺(以下簡稱“供應鏈平臺”)。“供應鏈平臺共建方和服務方具有扎實的基礎優勢,在底層工具、核算標準方面在全國處于領先水平。”寶山區發改委負責人介紹,供應鏈平臺服務方易碳數科自主研發的“積木LCA云”碳量化工具打破了碳量化領域國外軟件壟斷的局面,是全球首個可以實現大規模實時碳量化核算及碳標簽管理的系統;供應鏈平臺共建方歐冶云商運營的鋼鐵EPD平臺已成功完成開發難度極大的多個產品種類規則PCR報告,為探索中國EPD體系與國際互認積累了經驗。工業領域碳足跡CFP平臺歐貝零碳,通過沉淀大量樣本數據,支撐國家工業領域碳因子數據庫的建設。

值得一提的是,為實現“彎道超車”,供應鏈平臺匯集專業力量,下設多個技術委員會,如上海雙碳標委會牽頭做標準,市場局長三角綠色認證委員會牽頭做認證,上海環境能源交易所牽頭碳交易。“在這個框架下,各專業委員會將突破行業限制,在統一的標準和管理辦法下加快推動企業綠色交易。”寶山區發改委負責人自豪地表示。

綠色金融成共識

目前,中國已是全球規模最大的綠色信貸市場和全球第二大的綠色債券市場。在國際金融中心上海,頗具特色的綠色金融能夠更好服務國家“雙碳”戰略。在2023年的首屆上海碳博會上,作為推進碳中和的關鍵環節之一,“綠色金融”這一概念已成為主流商業銀行的發展共識。

根據國家金融監督管理總局上海監管局的最新數據顯示,截至2024年一季度末,上海轄內銀行業綠色融資余額合計15666.15億元,較年初增長9.58%。其中,綠色信貸余額15191.96億元,較年初增長10.04%;非金融企業綠色債券投資余額178.41億元,較年初增長9.15%,綠色金融業務發展迅速。

此外,自2020年起,環境、社會和公司治理(ESG)等綠色理念相關因素納入金融機構考量逐步走向主流,銀行理財子公司ESG主題基金發行加速,銀行業綠色信貸規模也突破新高。

5月30日,上海市銀行同業公會聯合交通銀行共同發布全國首份《長三角銀行業綠色金融可持續發展報告(2024)》。從金融產品及服務角度來看,94%的銀行已開展綠色信貸業務,綠色普惠金融和綠色科技金融業務分別有85%和64%的銀行參與;20%和10%的銀行開始探索綠色債券和碳金融業務。

連續兩年參加上海碳博會的上海銀行,自2016年上市之日起,就在年度社會責任報告中開辟綠色金融的獨立篇章,在綠色金融的賽道上更是連續多年維持高速增長。2023年,上海銀行發放碳減排貸款4.74億元,帶動年度碳減排量56414.06噸。

此外,上海銀行與上海市中小微企業政策性融資擔保基金管理中心、申能碳科技有限公司共同推出上海首個綠色普惠擔保貸款;成功發行全國首單央企融資租賃公司綠色明珠債、銀行間市場首單租賃行業藍色債券、上海地區首單“碳中和債/專項鄉村振興”雙貼標綠色債務融資工具等多項創新業務;協同上銀香港和上銀國際等境外子公司,依托滬港臺“上海銀行”以及西班牙桑坦德銀行戰略合作等特色平臺,為境內外企業提供跨境綠色金融服務。

事實上,正是綠色金融市場的蓬勃活力,信貸“活水”流向綠色領域,為中國綠色發展提升含“金”量。

截至2024年一季度末,上海轄內銀行業綠色融資余額合計15666.15億元,較年初增長9.58%,其中,綠色信貸余額15191.96億元,較年初增長10.04%。