激情燃燒南征路

楊慧文 趙占豪

“向前!向前!向前!我們的隊伍向太陽,腳踏著祖國的大地……”“年青的人,火熱的心,跟隨著毛澤東前進……”每當聽到這雄壯激昂的歌聲,我仿佛又回到60多年前那火紅的年代。1949年4月,我在北平參加了中國人民解放軍第四野戰軍南下工作團(以下簡稱南工團),在這所革命的大學校中度過一段激情燃燒的歲月。現將我所親歷及了解的有關情況回顧如下。

南工團誕生

1948年,人民解放戰爭進入了戰略決戰階段,奪取全國政權已提上中國革命的日程。中共中央在西柏坡召開的九月會議上強調:“奪取全國政權的任務,要求我黨迅速地有計劃地訓練大批的能夠管理軍事、政治、經濟、黨務、文化、教育等項工作的干部。戰爭的第三年內,必須準備好三萬至四萬下級、中級和高級干部,以便第四年內軍隊前進的時候,這些干部能夠隨軍前進,能夠有秩序地管理大約五千萬至一萬萬人口的新開辟的解放區”,“干部的準備,雖然大部分應當依靠老的解放區,但是必須同時注意從國民黨統治的大城市中去吸收”。根據中央指示,東北野戰軍(后改為第四野戰軍)在遼沈戰役結束后入關南進途中,向中共中央提出了在平津地區吸收知識分子作為準備接收和管理新解放區的干部的請示。中央從整體部署考慮,于12月19日擬定了《關于吸收平津地區知識分子的方案》,電復有關野戰軍和華北局、東北局。

1949年1月,隨著淮海戰役和平津戰役的勝利結束,四野劍指中南,急需大批干部隨軍南下,開辟新解放區工作。中共中央和中央軍委及時決定,批準四野直接領導建立“南下工作團”,在平津兩地招收萬名學生參軍。南工團由四野副政委兼政治部主任譚政任總團長,政治部副主任陶鑄、東北財經委計委副主任邵式平任副總團長,林一山、張平凱分任正、副秘書長,陶鑄負責主持實際工作。

2月24日起,南工團先后在《人民日報》《北平解放報》《天津日報》等報紙上刊登了招考啟事和簡章,同時平津各院校的黨組織也開始在黨員中進行動員,并號召黨的外圍組織“民主青年聯盟”“民主青年同盟”的成員帶頭在學生中做工作,展開南下競賽。平津兩地的青年學生具有深厚的革命傳統,招考信息刊出后,兩地迅速掀起了報名熱潮,一時間涌現了許多父母送子女、夫妻齊報名、師生同參軍的動人場面。清華大學從2月24日到3月1日,短短一周時間內便有1000多名學生報名,約占在校生的三分之一,有的全班同學都報了名。北京大學、輔仁大學、燕京大學、朝陽大學、北平師范學院、北平鐵道管理學院、北平藝術專科學校以及天津的北洋大學、南開大學、天津女師等院校,報名的學生也爭先恐后。曾流亡在北平的東北各院校學生,許多毅然放棄了“北上還鄉”、隨校迂回東北的初衷,決定報名“南下革命”。由于報名南下的學生過多,有的院校已無學生上課,不得不中止動員。我的大哥楊維中(后改名楊永),原是天津南開大學學生,因參加進步學生運動被國民黨追捕,被黨組織秘密安排前往河北正定解放區的華北大學,經培訓后分到南工團三分團,任一大隊一中隊分隊長。我的二哥楊維和是北京大學學生,地下黨支部書記,此時也響應北平市委號召,帶頭報名參加了南工團,在一分團一大隊一中隊任分隊長。

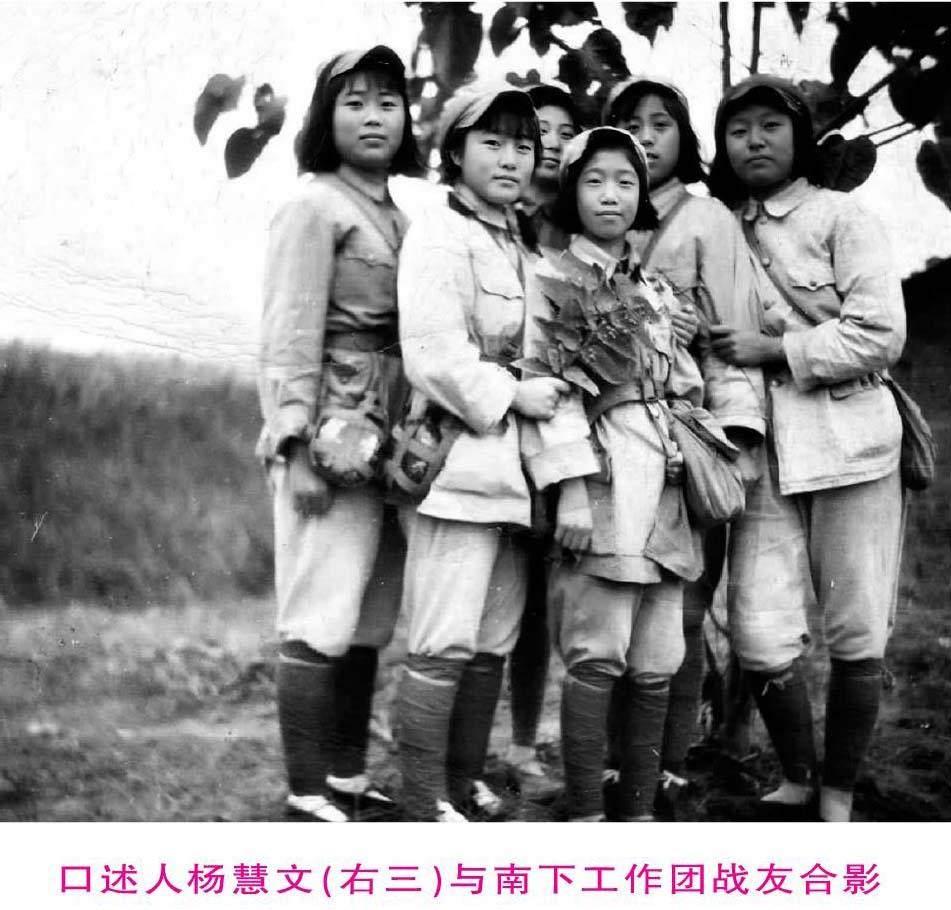

我和妹妹楊智文當時還是小學五年級學生,三個月前親眼目睹了解放軍入城的盛大場景,內心早已萌生了參軍入伍的念頭。父母本來不同意我和妹妹參加,經大哥做工作才答應。4月底的一天,我和妹妹按照大哥寫的地址,來到東四七條三分團招生處,怯生生地敲門進去,有3名穿綠軍裝的解放軍接待了我們(后來知道他們分別是樂隊分隊長高振林、樂隊指揮徐鶴、導演于風)。按照要求,我先唱了一首《解放區的天》,又識了幾個簡譜,還練了一陣嗓子。高振林聽后鼓勵道:“唱得不錯”,又要求妹妹也唱一遍。妹妹唱了頭兩句就不會唱了,羞答答地藏到了我背后。高隊長見狀笑了笑說:“你倆太小了,還是回家吧。”一聽這話,我們頓時傷心地大哭起來。我邊哭邊說:“我不小呀,都15啦!(虛歲,實際不滿13歲)那你們先收下我一個好不好?”停了一會兒,我想起大哥告訴的主意,又說:“如果你們不答應,我倆就不走了!”說完噘著嘴在一旁生氣。徐鶴說:“我們要行軍,你們是女孩子,走不動的。”我堅定地說:“我走得動,不信你們看!”說著就學起解放軍的樣子,甩開雙臂在屋內大踏步走了個來回。于風說:“人小志氣挺大嘛!”三位考官既好笑又無奈,耳語了一陣后對我說:“好吧,只收下你一個,后天帶著行李來。”見他們同意,我頓時開心地笑了,激動地向三位考官鞠了三個大躬,興高采烈地拉著妹妹回家準備。

據我所知,三分團中像我這樣12到17歲的“小鬼”還有很多。除了虛報年齡,有的還女扮男裝,上演了一出出現代“花木蘭”的活劇。15歲的王度錄取后被分配到三分團通訊班,晚上熄燈號吹響后,她被難住了。班長問她:“你怎么不睡下?”王度難為情地說:“班長,我是女的,怕不收才說了謊話。”班長把她送到了女干事房間,后來被改分到了文工團。一大隊一中隊還有一個叫孔憲倫的學員,女扮男裝11個月后才被同伴發現是女的。

經過分期分批考試,錄取名單陸續公布。平津兩地的萬余名青年學生脫去了西裝、長衫、旗袍和裙子,換上草綠色的軍裝,成為南工團的一名普通戰士團員。當時參加南工團的學生中,有清華大學學生、著名建筑學家梁思成和林徽因的女兒梁再冰,燕京大學學生、國民黨和談代表團秘書長盧郁文的兒子盧存學,貝滿女中學生、閻錫山的本家孫女閻曉芬等知名人士的子女親屬。除了學生,還有幾十名學者教授帶頭報名參加,包括山西大學法學院院長杜任之、經濟系主任季陶達,清華大學外文系教授盛澄華夫婦、朝陽大學教授關世雄、華北學院女教授李淑清、鐵道學院教授葛成余等,這些學者教授中有不少曾留學國外,涉及的專業從英、法、俄、日等外文,到外交、貿易、財經、新聞、機械、鐵路、海運、國際法等等。他們被統一編為研究班,按照部隊團級干部待遇隨總團一起行動。

青年學生踴躍報名參軍的熱情讓傅作義大為不解,據說他曾問陶鑄:“解放前我用美國援助的白面、奶粉供養北平的大學生,可他們還要反饑餓;我用中校軍銜政治教官的優厚待遇招聘他們,也沒有人肯來應征。可是共產黨來了,給他們吃高粱小米,大學生們不但不反饑餓,反而大批脫掉西裝,打起綁腿,跑到你們部隊甘當普通戰士。這究竟為什么?”“下江南,下江南。取京滬,奪武漢,打到兩廣和福建,解放那同胞兩萬萬……”這首當時北平學生中傳唱最多的一首歌曲,可以看作是青年學生最響亮的回答。

為便于南下行動,南工團基本采取部隊建制,相當于兵團級單位,由總團機關和3個分團(師級)組成。總團機關駐北平東四頭條5號華文學校,下設秘書處、教務部、總務部和一個研究班。分團下設大隊(團級)、中隊(營級)、分隊(連級)、小隊(排級)、小組(班級)。最先組建的一分團由熱河整訓第4師15團與東北野戰軍政治教導團合編而成,趙卓云任團長,鐘平任政委,下設教務處、秘書處、總務處和4個大隊,全團共計2600余人。二分團前身是原東北軍政大學冀察熱遼分校,趙復興任團長,李孔亮任政委。二分團共有5個大隊,其中一、二、三大隊在天津,由華北大學撥給的1500名學員組成的四、五大隊駐德州,全團共3500名學員。三分團組建相對較晚,團部駐北平旃壇寺,王明貴任團長,徐懋庸任政委,干部主要來自熱河整訓第4師與冀察熱遼聯合大學。三分團下設4個大隊,每個大隊均有一個女生中隊,還成立有專業文工團,全團有近4000人。

革命的熔爐

南工團是中國革命需要和黨的知識分子政策相結合的產物,是一所革命的大學校和大熔爐。對剛剛加入南工團的青年學生來說,首先要過的是生活關。南工團實行供給制,學員享受戰士待遇。當時住宿條件普遍較差,很多學員只能睡十多人一間的席地大通鋪,沒有條件洗澡,大家身上長滿了虱子,都戲稱其為“革命蟲”。吃的是小米飯和高粱米飯,很少有新鮮蔬菜,都是四野供給部門從東北帶來的干菜,一個小隊十幾個人圍著一個菜盆蹲著吃。因為高粱米燜得硬,不易消化,多數人吃不慣,陶鑄知道后就讓后勤部專門供應了一批赤豆、蕓豆,混著高粱米一起蒸,這份特殊的關懷讓我們非常感動。除了衣食和少量生活必需品外,每月還發一點微薄的津貼。1949年6月,我第一次領到津貼費,舊幣500元(相當于新幣5分錢),當時只夠買一把最便宜的牙刷和一袋牙粉,直到7月份我才買了牙膏和幾塊水果糖。盡管如此,當穿著肥大無比的軍裝行走在隊列里,我心里感到十分滿足和自豪。

在三分團,我們這批“小鬼”被集中編成“娃娃組”,分別安排在文工團和各中隊。因年紀太小,有的人還尿炕,一些調皮的男孩子彼此之間經常發生小摩擦,不時上演武斗場面,讓領導很是頭疼。文工團的許多女同志像大姐姐一樣關懷我,經常幫我洗衣服,手把手地教我打背包、打綁腿。在南工團這個革命大家庭的溫暖懷抱中,“小鬼”們迅速地成長成熟。

因為是非戰斗部隊,南工團的軍事訓練比重很小,只進行一般的隊列、內務、著裝、禮節等訓練,平時實行嚴格的軍事化生活管理,堅持出早操、晚點名、請銷假、班務會等制度,注重軍人作風養成和組織紀律觀念的培養。各分團還集中時間進行了緊急集合、行軍拉練、防空隱蔽等訓練,學員們學會了打綁腿、打背包、防治腳打泡等軍旅生活常識,為南下長途行軍做好了準備。

教學培訓是南工團的主要任務。雖然學員文化素質較好,絕大部分受過高等和中等教育,但總體來看,大家沒有接受過馬列主義、毛澤東思想特別是唯物史觀和中國革命基本理論的學習教育,再加上國民黨的反動宣傳及舊社會的各種錯誤思想影響,導致入伍動機并不單純。為確保完成革命任務,走好未來革命道路,總團在教學內容上統一安排了三個階段:第一階段為形勢教育,主要學習毛主席的《將革命進行到底》《目前形勢和我們的任務》《在黨的七屆二中全會上的講話》《新民主主義論》等文章和講話;第二階段為革命傳統教育,主要學習《中國革命和中國共產黨》《社會發展史》《星星之火,可以燎原》《反對自由主義》等;第三階段為路線方針政策教育,主要包括土地改革、城市接管、工運、農運、青運、婦運以及知識分子政策、文藝政策等內容。教學方法上,以集中上大課、聽報告,以及自學文件、座談討論等方式進行,同時提倡學員自我學習、自我教育和互幫互助。總團創辦有《改造報》,用以交流情況和輔導學習。

南工團成立之時,解放戰爭尚未結束,新解放區百業待興,黨中央、中央軍委的領導日理萬機,但他們對南工團學員的教育培訓十分關心,許多人在百忙中抽出時間來講課作報告。

陶鑄是作報告次數最多的領導同志。因為工作關系,陶鑄與學員們接觸比較多,他對青年學生的思想、學習、生活非常了解。學員們心里想什么、喜歡什么,陶鑄了如指掌,作報告時,總能針對大家的思想“疙瘩”作出深入淺出、具有說服力的解答,使人心悅誠服。在一次報告中,陶鑄問大家:“高粱小米好不好吃?”大家回答:“好吃!”陶鑄笑道:“不,不好吃,還是大米白面好吃。我們干革命就是為了將來生活得更好,讓大家吃上大米白面,過更舒適的生活。但為了這個目標,我們還得艱苦奮斗,暫時還只能吃高粱小米。”“共產黨就是要講為人民服務,為人民辦好事,解決人民的吃穿住行等問題。你講革命卻不講人民吃飽肚子的問題,你講馬克思,講‘牛克思也沒人聽。”這些生動的話語至今讓人難忘。

周恩來是5月16日上午在中山公園音樂堂為一、三分團的全體學員作的報告,題目是《關于革命青年的修養及目前形勢》。一上來,他就微笑著說:“不用自我介紹,大家可能都認識我,我是周恩來。”臺下氣氛頓時活躍起來。由于麥克風嗡嗡作響,許多人聽不清楚,周恩來索性走到臺前,不帶講稿,侃侃而談,歷時兩個小時毫無倦意。正當談到國內形勢時,一位警衛人員遞上了一份電報,周恩來看后告訴大家:“就在我開始講話時,第四野戰軍解放了武漢三鎮。”這一喜訊激起了全場一片掌聲。周恩來接著說:“我們絕不能像某些人傳說的那樣,會以長江為界,造成一個‘南北朝來,我們一定要打過長江去,解放全中國!”他鼓勵學員們要樹立五個觀點:新舊觀點、階級觀點、勞動觀點、群眾觀點和國際主義觀點,堅決南下到新解放區去干革命,在革命大熔爐中鍛煉成長。

7月15日一大早,朱德在北京大學紅樓前的民主廣場,為一、三分團作了《關于國際形勢和學習與工作》的報告。這是我第一次見朱總司令,和想象中的身材魁梧、膀大腰圓不同,總司令中等身材,看上去和藹可親。報告一開始,朱德就風趣地自報家門:“我是朱德,國民黨曾經重金懸賞‘朱毛兩顆人頭,我就是‘朱毛中的那個‘朱。”大家一邊微笑,一邊敬仰地望著面前這位身經百戰、勛勞卓著的開國元戎。朱德講:“今天大家參加革命很好,再晚一點就趕不上解放戰爭了。數以萬計的青年知識分子離京南下,這在中國歷史上是空前的壯舉。這座文化古城對知識分子來說有著特殊的凝聚力,歷史上許多文人墨客寧愿在這里窮愁潦倒,也不肯出走他鄉。而今天大家卻自愿離開這座古城南下,這是一個了不起的革命壯舉。歷史上只有曹操號稱百萬大軍下江南,實際不過80萬,說百萬是吹牛。今天我們也講百萬雄師下江南,這是實實在在的100萬。大家就是100萬中的一個組成部分。過江時大家要當心,如果掉下去一個就不夠了,后人也會批評我們吹牛。”全場一片歡笑。由于天氣炎熱,朱德頭戴草帽講了3個多小時,他向大家介紹了全國解放戰爭的大好形勢,鼓勵學員們勇敢地投入革命洪流中去,對革命和建設作出積極貢獻。最后,朱德寄語大家:“知識青年必須和工農兵緊密結合。要像楊柳一樣插在哪里就在哪里生根開花,像松柏一樣春夏秋冬四季長青!”

從開學到分配工作的整個學習過程中,專門為南工團講話或作報告的黨、政、軍、學各界領導、知名人士和專家學者達50多人次,除了上述諸位,還有張聞天、董必武、李立三、張秋琴、林彪、羅榮桓、譚政、邵式平、王明、謝覺哉、薄一波、馮文彬、郭沫若、李達、沈雁冰、艾思奇、劉白羽等人,這在整個解放區教育史上都是罕見的。毛澤東主席雖然沒有直接給南工團學員講過話,但他先后兩次讓人帶來贈言:“忠誠團結,革命到底,今日加緊學習,將來努力工作。”“軍隊向前進,生產長一寸;加強紀律性,革命無不勝。”廣大學員受到極大鼓勵,堅定了戰勝苦難、革命到底的決心。

南下分配

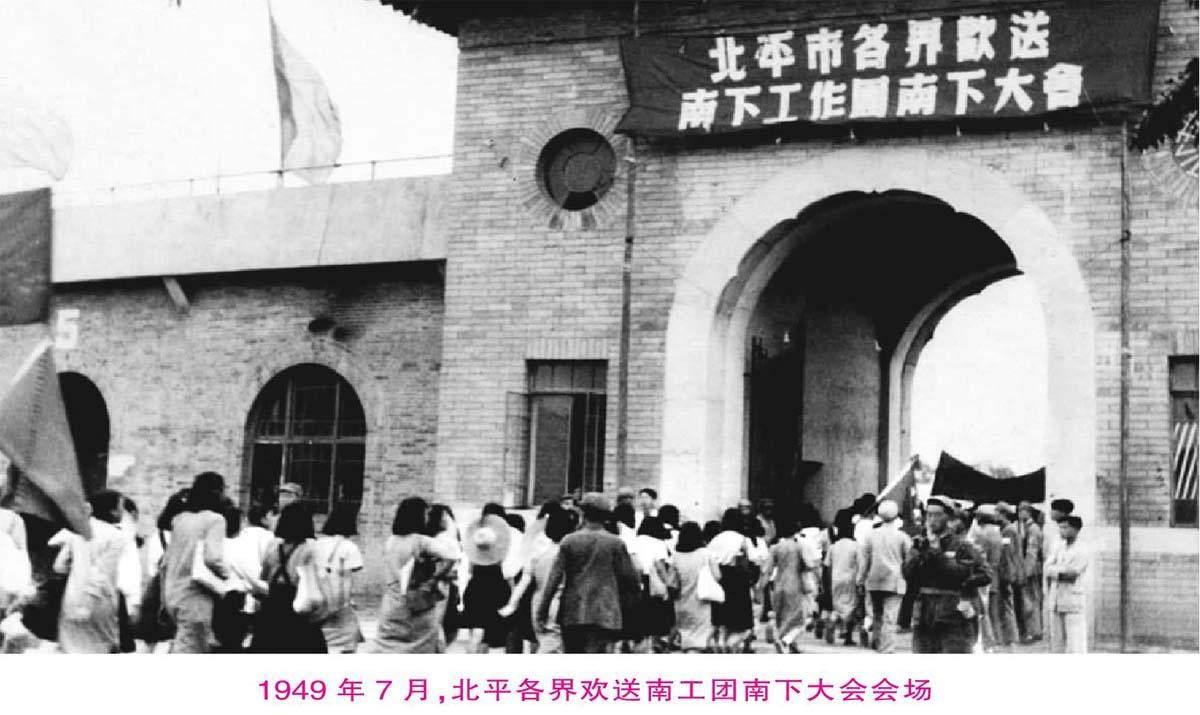

1949年7月下旬,南工團結束了在平津的學習階段,奉命分批隨軍南下。南下前夕,北平市各界于7月18日在先農壇舉行了歡送南工團南下大會,北平市委書記彭真、北平市市長葉劍英,以及知名教授張奚若、民盟代表吳晗先后講話,南工團秘書長林一山致答謝詞。會后,南工團開始進行學習總結和南下前的準備工作。

7月29日,一分團第三、四大隊率先啟程南下,翌日,第一、二大隊也離開了北平。在此之前,總團從一分團抽調了一批黨、團員組成青年工作隊,一部分學員組成宣傳隊和新聞工作隊,已先期隨軍南下,分配到四野直屬機關和所屬部隊,配合進軍江南,進行建團、宣傳和新聞報道工作。8月5日,一分團各大隊乘火車到達豫鄂交界的雞公山地區,在這里進行了一個月的學習和勞動鍛煉。一分團的分配去向主要包括中央機關、四野機關、各野戰軍、各特種兵、中南軍政大學及湖南、廣西分校,還有武漢、廣東、江西、廣西等省市的地方工作隊。9月8日起,學員們按照分配方案陸續離開雞公山,奔赴各自工作崗位。

二分團第一、二、三大隊7月27日從天津出發。第四、五大隊在德州待命,與天津出發的3個大隊會合后,一起乘火車南下武漢。8月3日,二分團全部抵達武漢,進駐珞珈山腳下的武漢大學。8月5日,華中局、四野暨華中軍區政治部在漢口中山公園舉行歡迎大會,四野司令員林彪在會上作了3個小時的動員報告,向廣大學員發出了“到農村去、到部隊去”的號召。由于之前的招生宣傳中一直是以解放城市從事接管工作為主,面對突如其來的到農村和部隊去的號召,許多學員產生了思想波動。為此,陶鑄、鄧子恢、譚政、蕭克等諸多領導又多次進行了深入的思想動員。8月15日,二分團在武漢舉行了結業式并陸續公布了分配名單。二分團的分配去向主要包括湖南軍區兼第12兵團,第46軍,第15、21兵團,中南軍大江西分校,華中軍區(四野)和中原臨時人民政府(后改為中南軍政委員會)機關等。

三分團是在1949年8月1日踏上南下征途的。一大早,我們從前門火車站登車,經過天津、山東,從徐州轉隴海線,于8月3日晚到達河南省開封市,受到了社會各界的熱烈歡迎。根據總團安排,三分團留在開封休整待命,文工團駐扎在開封市西北中學。在開封的一個多月期間,我們除了進行學習和總結鑒定外,還抓緊時間趕排了秧歌、快板、活報劇等節目,到街頭巷尾演出,進行宣傳動員。隨著畢業分配的臨近,三分團團員中同樣出現了不愿到農村和部隊去的思想問題。為此,徐懋庸政委在動員教育時說:“革命不分東南西北,無論城市農村,哪里需要就到哪里去安家落戶。有些同志愿意到大城市,不愿意到小城市和農村。大城市的工作很重要,但大城市就那么幾座,大家都到大城市去了,農村誰去呢?我們不去,難道讓蔣介石派人去嗎?”幽默的話語使我們豁然開朗。9月15日,三分團在河南大學大禮堂舉行畢業典禮,會后,大部分團員乘火車南下武漢集中,準備奔赴工作崗位。三分團近4000名團員的分配去向主要是四野各部隊,華中軍大參謀訓練大隊,第38、39等軍,廣西、江西等地方。

截至1949年10月下旬,3個分團全部結束了畢業分配工作。萬余名團員沐浴著新中國的曙光,紛紛走上了新的工作崗位。中國人民解放軍第四野戰軍南下工作團勝利完成了自己的歷史使命。

一路紅旗一路歌

我們三分團文工團128人在畢業分配時被整建制改編為第四野戰軍51軍文工團。51軍的主體即數月前剛剛起義的原國民黨軍張軫部,此時正駐扎鄂西一帶聽候整編。文工團的主要任務就是配合軍部對這支起義部隊做好整編改造工作。

張軫部原系國民黨軍雜牌部隊,裝備差,內部關系復雜,白崇禧撤退時留下一些反動骨干在該部潛伏下來,伺機進行破壞,曾有士兵因為同指導員說了幾句話,竟被裝進麻袋丟進了漢水。在我們剛剛到達漢川不久,就發生了一起叛逃事件:為首的是一名營長和一個團部炊事員,他們串通兩名連長,殺害了兩名指導員后,把兩個連向大別山拉去。上級迅速組織平息了這次叛亂,公審槍決了4名首惡分子,并開始對部隊進行深入教育改造。1949年底,四野又決定將51軍移防湖北大冶。初到漢川時,文工團在部隊巡演《白毛女》,經常遇到反動軍官哄笑怪叫的情況。經過平叛特別是開展民主運動、訴苦教育,部隊的面貌逐漸發生變化。文工團再度上演《白毛女》時,戰士們有的痛哭流涕,有的咬牙切齒大罵黃世仁,還有的往戲臺上丟石頭。文工團又將移防行軍中的模范事跡編成戰士喜聞樂見的節目,深入各師團營進行巡回演出,還排演了話劇《子弟兵與老百姓》以及《劉胡蘭》《血淚仇》等節目,對于宣傳群眾、改造起義部隊起到了重要作用。工作中,我們文工團的幾個“小鬼”絲毫不甘落后。在老師手把手的指導下,我努力識簡譜、練發聲、走臺步、背臺詞,學會了幾十首中外名歌,還學會了拉二胡和小提琴。由于年紀小,在大小劇目中多是跑龍套扮演孫女輩,或是在后臺拉幕布和搬道具。期間,我光榮地加入了新民主主義青年團。

歷時一年完成對張軫部的改造工作后,1950年10月,文工團奉調漢口,改編為中南軍區空軍政治部文工團。抗美援朝戰爭爆發后,文工團積極參加武漢市組織的為志愿軍做炒面、縫慰問袋等活動,并排演了《楊根思英雄排》《大家一條心》等優秀劇目,產生了熱烈反響。

1952年6月,我被選送到中南軍區空軍干部學校學習,后來又調到空軍司令部工作。1955年5月,中南軍區空政文工團被改編為廣州軍區空政文工團。1958年5月,中央軍委決定撤銷各大軍區空軍文工團,廣空文工團被撤銷編制。由南工團三分團文工團始建的這支文藝隊伍,雖然僅存在了不到十年,但在我軍文藝工作史上留下了燦爛的一筆。

除了三分團文工團,大多數團員畢業分配后都在新的工作崗位上迅速成長起來,成為各條戰線上的生力軍。此外,在部隊創建新民主主義青年團的工作中,南工團團員們也發揮了重要作用。四野當時先后派出了3批建團工作隊分赴各部隊指導建團,其中骨干主要是南工團團員。分配到地方工作的大批團員,和南下老干部、當地游擊隊、地下黨同志一道,參加了城市接管、建立新政權、剿匪反霸、土地改革等一系列工作,廣袤的中南地區到處可見他們的身影。張云逸領導組建的廣西工作隊,其中第二大隊就是由南工團一分團數百名團員組成。葉劍英南進廣東所帶領的南華工作團中,有一批人員來自南工團二分團。隨邵式平進入江西的南下干部中,三分團第四大隊的團員占了很大部分。

70多年彈指一揮,當年參加南工團的那些風華正茂的熱血青年,大多墓草久宿,而我也由一個世事懵懂的小姑娘變成了耄耋老人。“前進,前進,南下工作團,集中力量一條心去解放江南的城鎮,去拯救受難的人民……”直到今天,《南下工作團進行曲》那熟悉的旋律依然時常在我夢里回旋。

(口述者系新疆生產建設兵團農4師離休干部,時為四野南工團三分團文工團學員;整理者系中共江蘇省委黨史工作辦公室一級主任科員)

責任編輯:時攀