中國人口流動的健康軌跡研究

【收稿日期】 2024-02-01

【作者簡介】 張 莉(1988-),女,山東即墨人,中國人口與發展研究中心助理研究員;劉 燕(1996-),女,四川成都人,中央民族大學民族學與社會學學院博士研究生;王欽池(1975-),男,山東諸城人,中國人口與發展研究中心研究員(通訊作者)。

【摘 要】 人口的高流動性和流動人口快速老化已成為中國人口發展的顯著特征。研究人口流動對我國城鄉居民健康的影響及其變動趨勢,對于理解和實現健康老齡化,改善人口健康水平具有重要意義。現有研究較多分析流動人口相比于城鎮居民的健康狀況,而對流動人口和農村居民的健康差異的研究相對缺乏;對于流動人口在老年階段的健康狀況與戶籍人口的差異以及流動對人口健康的影響等關鍵問題尚沒有確定結論。本文旨在探討人口流動與個體健康的因果關系以及流動人口和城鄉戶籍人口之間隨時間和年齡變化的健康差異。本文利用中國家庭動態追蹤調查(CFPS)2010-2020年連續六次調查的面板數據,采用固定效應模型和線性回歸模型分析人口流動的健康效應和年齡效應。研究發現2012-2020年流動對人口健康的總體影響為負,驗證了流動具有健康損耗效應,存在“流行病學悖論”。從時期維度看,流動對人口健康的影響呈現由健康優勢轉為健康劣勢的趨勢,人口流動的健康選擇效應和流動經歷的內在健康損耗效應并存。初期流動人口具有健康優勢,健康自評狀況優于城鄉戶籍人口。隨著時間推進,健康優勢逐漸收斂,健康損耗效應逐漸顯現。從年齡維度看,流動人口和城鄉戶籍人口的自評健康水平隨著年齡增加都呈下降趨勢,但流動人口的下降速度顯著慢于城鄉戶籍人口,其健康優勢在老年階段逐漸消失。上述發現的政策含義是:在人口老齡化不斷加深和流動人口規模保持高位,流動人口老化愈加明顯的背景下,流動人口的健康老齡化成為重要挑戰,在政策實踐層面應關注流動經歷對個體生命周期的持續影響,尤其是要重視城鎮中的高齡流動人口返鄉回流將健康風險轉移到農村,從而增加農村整體的健康脆弱性和健康照護成本,應將人口流動因素作為優化城鄉衛生健康資源配置的重要考量。

【關鍵詞】 人口流動;健康軌跡;固定效應模型;時期變化

【中圖分類號】 C922 【文獻標志碼】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.03.007

【文章編號】 1004-129X(2024)03-0101-12

一、引言

人口流動是我國人口與社會發展的重要特征。第七次全國人口普查數據顯示:2020年我國流動人口總量達到3.76億,較1982年的657萬人增長了50多倍,實現了從鄉土中國向遷徙中國的轉變。[1]從流動人口年齡結構看,中年流動人口(45-59歲)占比從2000年的9.6%提高至2020年的20.7%,老年流動人口(60歲及以上)占比從2010年的4.8%提升到2020年的8.9%。流動人口年齡中位數和平均年齡從1982年的23歲和27.3歲分別逐步上升至2020年的33歲和34.7歲。人口的高流動性和流動人口快速老化已成為中國人口發展的顯著特征。在戶籍制度的背景下,流動人口的社會福祉備受關注。其中,流動人口的健康狀況不僅關乎自身工作和生活質量,也關系著健康老齡化目標的實現。因此,在人口老齡化背景下,了解我國流動人口健康狀況如何變化以及這種變化與戶籍人口的區別具有重要的理論和現實意義。

二、文獻綜述

關于人口流動與健康之間的關系,國外的研究主要集中在移民的健康問題上,形成了三個研究假說:健康移民假說、[2]流行病學悖論[3]和“三文魚偏誤”。[4]健康移民假說認為國際移民存在自選擇效應,健康的人更傾向遷移,移民的健康狀況優于當地居民。[5]隨著遷移時間累積,國際移民的健康優勢減弱,逐漸收斂到當地居民的健康水平,[6-7]這種現象也被稱為“流行病學悖論”。移民經歷消極的文化適應、歧視和有限的社會支持,適應了流入國的不健康規范,[8-9]導致不利的健康后果。[10-12]盡管很多研究支持健康移民假說,也證明了流行病學悖論,但也有一些研究卻發現了不一樣的結論,認為移民的健康狀況更可能比當地居民差,包括身體機能、精神健康、自評健康和慢性疾病等方面。[13-15]其中,對這些復雜發現的一種可能的解釋是移民來自多種不同文化背景的亞群體,由于移民的多樣性,不能將他們粗略歸入“老齡化的移民”這一概念而不加區分;另一種解釋將原因歸結為移民流入地的城市規模所產生的城市健康懲罰和城市健康優勢。[16]“三文魚偏誤”假說是指無法觀測到因為健康問題而返鄉或者死亡的移民所帶來的統計偏誤。[4]

隨著我國人口老齡化進程加快,流動人口也在快速老化。對我國流動人口健康的研究,學界也認為存在“健康移民效應”,即流動人口比城鎮居民更加健康。[17-18]同樣,從流行病學悖論看,相關研究發現與城鎮居民相比,隨著流動時間的增加,流動人口面臨更突出的健康風險。流動人口作為外來人口,經濟收入、居住環境、工作強度、醫療資源可及性和家庭團聚等方面都對健康產生負面影響。[18-22]流動人口的健康狀況隨流動時間長短而變化:流動初期,鄉城流動人口的健康狀況優于城鎮居民,隨著時間增加,此優勢逐漸消損,直至差于城鎮居民,主要成因是流動過程的健康損耗效應。[22]

總體來看,對我國流動人口健康狀況的研究已取得積極進展,但在以下方面還需進一步深化:一是現有研究僅分析了流動人口的健康狀況,以及流動人口相比于城鎮戶籍人口的健康狀況,對流動人口和農村戶籍人口的健康差異的研究相對缺乏。流動人口主要來自農村,忽視和農村戶籍人口健康狀況的對比,將無法完全掌握流動與健康之間的關系,也不能掌握隨年齡增長流動帶來的健康結果。二是現有的研究對關鍵問題仍然存在爭議。特別是利用追蹤調查數據回答人口流動對老年階段健康影響的研究尤其缺乏。

因此,本文將重點探索人口流動對健康狀況的影響以及流動人口和戶籍人口之間隨時期和年齡變化是否存在健康軌跡差異。

三、數據、變量與研究方法

(一)數據

本文使用中國家庭動態追蹤調查數據(China Family Panel Studies,CFPS)開展研究。CFPS是北京大學中國社會科學調查中心開展的一項全國性、大規模、多學科的社會跟蹤調查項目。該項目重點關注中國居民的經濟與非經濟福利以及包括人口遷移、健康等在內的諸多研究主題。該調查采用了內隱分層、多階段、多層次、與人口規模呈比例的概率抽樣方式(PPS),CFPS基線樣本覆蓋25個省/市/自治區,代表了中國95%的人口,樣本整體代表性強,數據質量有保障。[23]與其他同類調查相比,CFPS在以下三個方面具有明顯優勢:首先,CFPS是最早關注中國家庭的追蹤調查項目,使用該數據能很好地分析中國家庭包括家庭成員的變化。其次,該調查訪問了家庭所有成員,可以進行流動和戶籍人口的健康狀況對比,這滿足了本文的分析要求。最后,該項目是追蹤調查項目,能夠分析變量間因果關系,較截面數據有明顯優勢。

在具體分析時,我們使用CFPS于2010年、2012年、2014年、2016年、2018年、2020年先后進行的六輪追蹤(含初訪)調查數據,將受訪者身份限定為16周歲以上的城鄉居民,排除歷年調查中變量缺失較多的樣本,考慮固定效應模型需要使用至少兩輪調查數據,我們只保留了接受過兩次及以上訪問的樣本。經過篩選,進入最終分析的樣本量為169 638人年。

(二)變量

1. 因變量

因變量為“健康狀況”,我們將自評健康作為健康狀況的代理變量。雖然自評健康測量的是個體主觀健康狀況,但是即使考慮客觀健康狀況,自我評估的健康狀況仍然是老年人健康狀況的更好代表。[22]在CFPS中,自評健康是基于對“您認為自己的健康狀況如何?”的回答進行測度,并且每個年份均采用了五分法。其中,2010年的調查將選項分為“健康、一般、比較不健康、不健康和非常不健康”;2012-2020年的調查中,將選項分為“不健康、一般、比較健康、很健康、非常健康”。本文對自評健康的定量測度時,按被訪者健康水平從低到高依次計1分、2分、3分、4分、5分。由于2010年問卷和其他年份的問卷對自評健康水平的劃分方法不一致,因此2010年的自評健康得分不能與其他年份直接相比。本文側重于考察不同流動狀態人口的健康對比(相當于組內差異),因此問卷設計差異對本文的分析結論沒有實質性影響。

2. 核心解釋變量

核心解釋變量為“流動狀態”。根據被訪者的戶口所在地和戶口狀況進行測量。首先,根據樣本所在村居的編碼,將樣本分為城鎮人口和農村人口,然后在問卷中根據“您現在的戶口所在地是?”的回答,戶口所在地為“本村/居”“本鄉/鎮/街道的其他村/居”和“本縣/市/區的其他鄉/鎮/街道”定義為戶籍人口,將“本省的其他縣/市/區”和“境內的其他省份”定義為流動人口。最后,根據樣本的城鄉屬性,將戶籍人口劃分為農村戶籍人口和城鎮戶籍人口。因此,我們得到三類流動狀態的人口,即流動人口、農村戶籍人口和城鎮戶籍人口。

3. 控制變量

參考李建民等學者的研究,[22]由于流動人口與城鎮戶籍人口的健康差距既可能內生于流動過程,又可能取決于流動經歷之外的其他社會經濟特征的差異。因此,在考察流動特征對個體健康狀況的影響時需要控制外生因素的影響。本文選取年齡和調查年份兩個時間相關變量。根據每年的數據收集情況將經濟收入、身體鍛煉、婚姻狀況和醫療水平等變量作為健康維持因素;將生活方式(吸煙)、工作滿意度和工作強度等變量作為健康損耗因素。由于每年測量問題的差異,并非全部控制變量都能每年跟蹤,所以樣本量在具體年份略有不同(見表1)。

(三)研究方法

本研究采用固定效應模型(Fixed Effects Model)分析人口流動對健康的影響。固定效應模型的優點是可以消除所有時間不變的混雜變量的影響,不受個體選擇性問題的影響。本研究中許多重要的社會人口特征變量屬于時間不變變量,使用固定效應模型可以很好地解決這一問題。固定效應模型控制了時間不變的個體異質性,能夠有效避免個體層面的“忽略變量偏差”,[24]同時可以捕捉時間對因變量均值的影響。本文在固定效應模型中,個體固定效應被視為模型中的一個額外的參數,允許每個個體擁有獨特的均值偏移,[25]模型設置如下:

[yit=β0+β1mit+β2Xit+αi+?it] (1)

[yit]表示個體[i]在時間[t]上的自評健康值,流動狀態[mit]是核心自變量,[β1]是其回歸系數。為了得到[β1]的一致估計,我們在模型中控制了受訪者隨時間變化的社會人口特征,它們對因變量的影響用[β2]表示。此外,模型中還包含了[i]個固定系數[αi],以代表不隨時間變化的個體特征對因變量的影響,未包含在模型中的隨時間變化的個體特征的影響則通過誤差項[?it]表示。使用固定效應模型估計可先對個體計算變量的均值后進行均值差分。因為[αi]不隨時間變化,均值差分后將從表達式中消除,可以有效排除所有不隨時間變化的個體特征對估計值[β1]的干擾。如此,將原方程減去平均之后的方程便可得到離差模型:

[yit?yi=β1mit?mi+β2Xit?Xi+?it??i] (2)

[yi]表示不同時間點自評健康的平均值,[mi]表示不同時間點核心解釋變量的平均值,[Xi]表示不同時間點其他解釋變量的平均值,[?i]表示不同時間點誤差項的平均值。在這里,我們將[β1]估計值及其顯著性([P]值)用于解釋隨時間變化的趨勢。

為了盡可能反映不同時期人口流動和健康的關系,我們在各年份的數據中加入更多的控制變量進行分年份線性回歸分析,以此考察人口流動的影響隨時間的變動趨勢。此外,我們基于2012-2020年完全連續追蹤的樣本(65 904人年),采用固定效應模型考察人口流動對健康的影響隨年齡的變動趨勢。

四、結果分析

(一)流動人口健康狀況

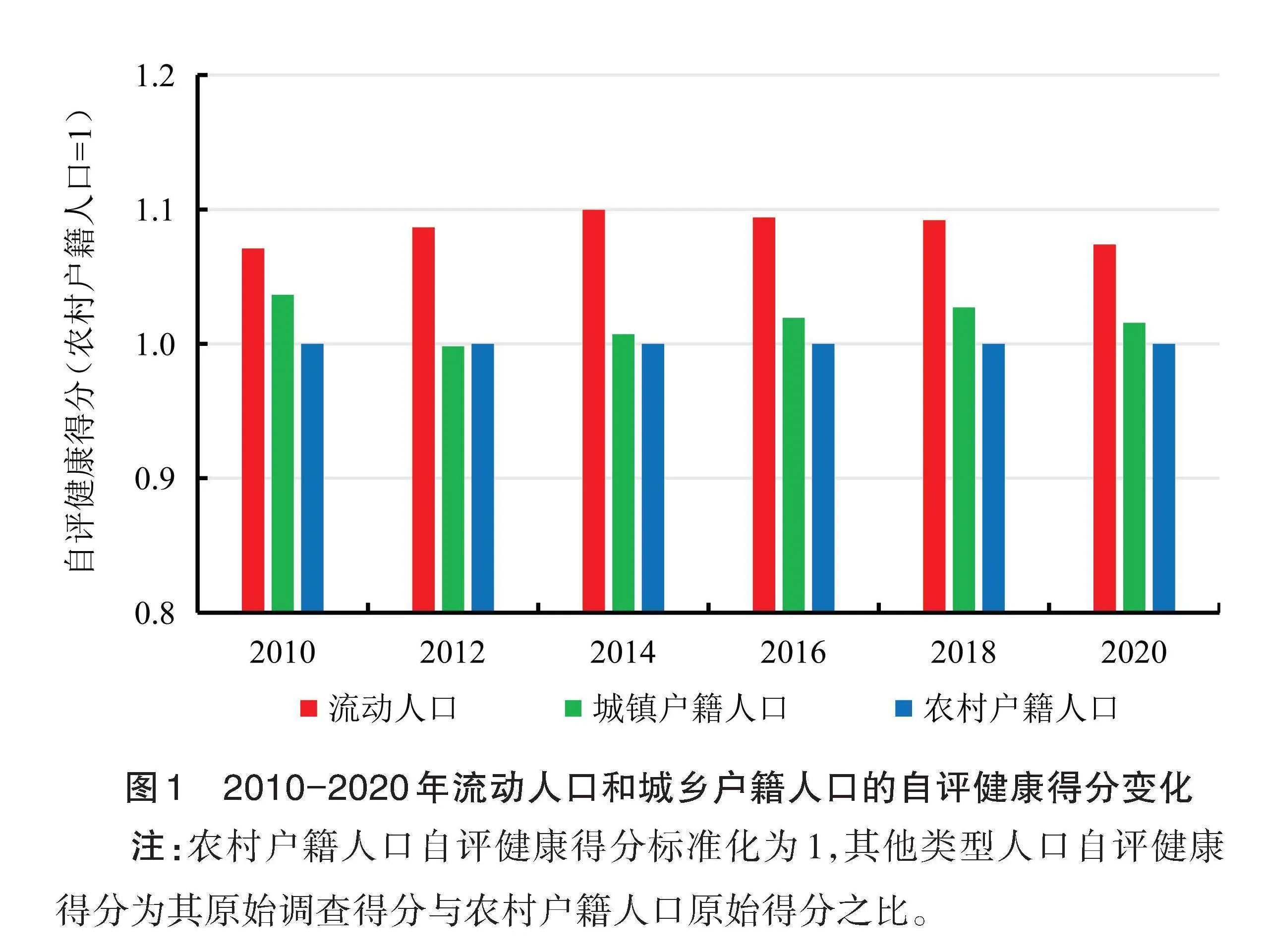

表2給出了變量的描述統計結果。結果顯示流動人口的自評健康得分總體上優于城鎮戶籍人口和農村戶籍人口。2010年流動人口自評健康得分均值為4.38分,城鎮和農村戶籍人口自評健康得分均值分別為4.23分和4.13分。2012-2020年流動人口自評健康得分均值為3.18分,城鎮和農村戶籍人口得分分別為2.95分和2.91分。此外,流動人口和戶籍人口的樣本在個體特征、健康維持特征和健康損耗特征上也存在較明顯的差異,加上未觀測到的因素,僅從描述性統計中尚不能得到流動對人口健康的因果影響,還需要作進一步分析。

為了更加清晰地顯示不同流動狀態人口的自評健康差異,我們將農村戶籍人口自評健康得分標準化為1,其他類型人口自評健康得分轉化為其原始調查得分與農村戶籍人口原始得分之比,如果結果大于1,說明相對于農村戶籍人口具有健康優勢;反之,則具有健康劣勢。結果顯示流動人口的自評健康水平在各調查年份均高于城鎮戶籍人口和農村戶籍人口,具有一定的健康優勢。從時期變化上,流動人口的自評健康水平從2014-2020年呈緩慢下降趨勢。

(二)人口流動對健康影響的固定效應回歸結果

為了獲得人口流動與健康之間的因果關系,本文使用了固定效應模型。在總模型的基礎上,分別將流動人口和城鎮戶籍人口、農村戶籍人口進行對比。考慮2010年與其他年份調查問卷設計差異導致的數據不可對比性,故對2012-2020年期間人口流動對健康的影響進行考察。在2012-2020年期間,包括城鄉戶籍人口和流動人口的總樣本中,有7616人年發生了流動狀態的轉變,占總樣本的比例為5.59%。城鎮樣本中,流動人口占11.32%;農村樣本中,流動人口占9.94%。

注:連續變量的括號內為標準差;由于2010年與其他年份關于自評健康的分類不一致,因此表中分別給出了2010年、2012-2020年的描述性統計;參加身體鍛煉、醫療水平、吸煙等變量未逐年調查,故未給出相應年份的均值。

表3給出了固定效應回歸分析結果。在2012-2020年期間,總樣本中未進行變量控制時,人口流動對健康表現出顯著正向影響。在控制了樣本的個體特征、健康維持因素和健康損耗因素后,該關系由正轉負。基于這個結果,我們可以認為在2012-2020年的時間跨度內,人口流動對健康造成了顯著負向影響。該研究結論同已有文獻的研究結果相一致。[22]就總樣本而言,在控制相關因素后,與戶籍人口相比,流動人口的自評健康得分損失了0.051;與農村戶籍人口相比,該損失為0.118;但是與城鎮戶籍人口相比,人口流動未對健康帶來顯著負向影響。

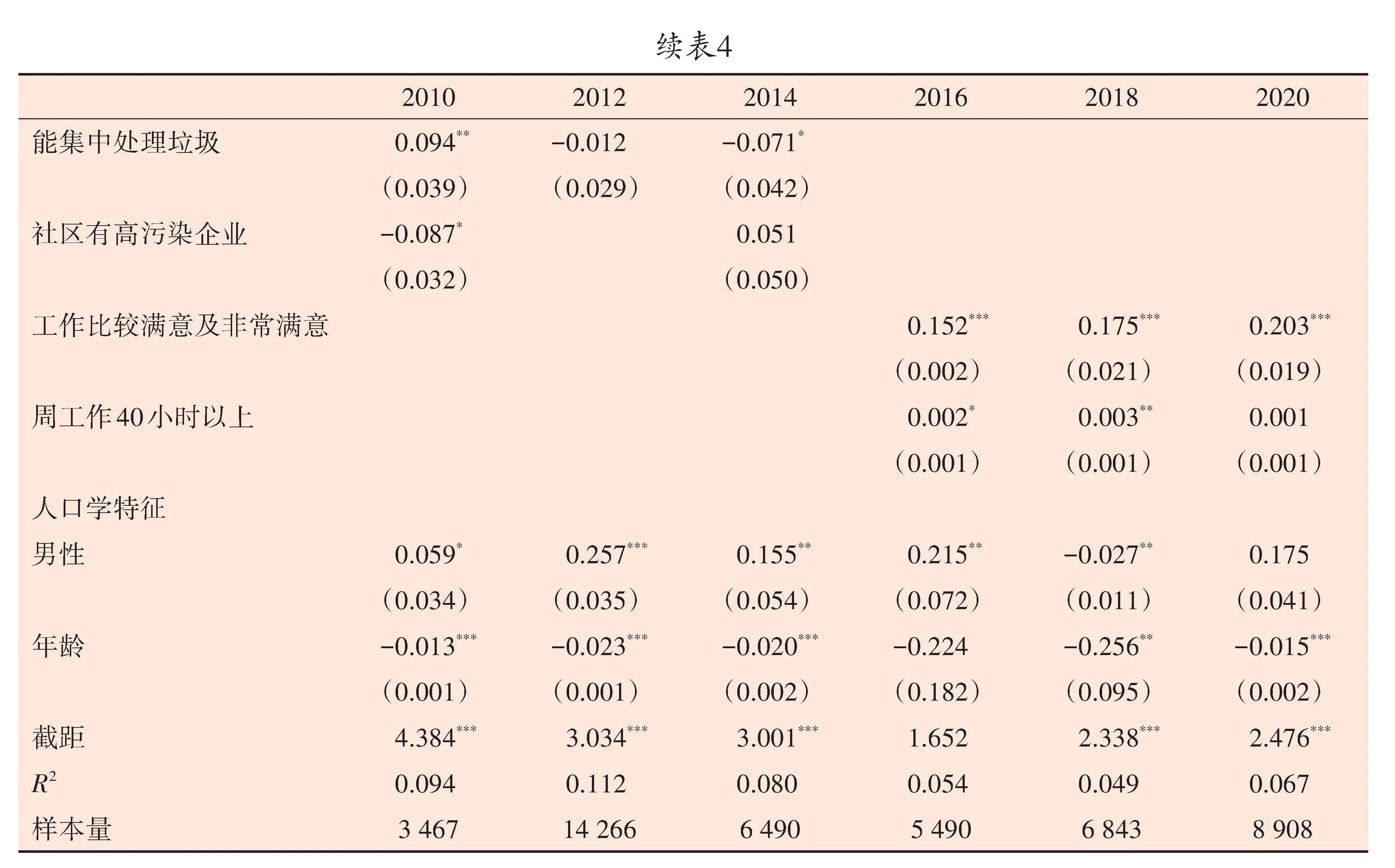

(三)人口流動對健康的影響隨時間變動的趨勢

通過上文分析我們認為在考察期內人口流動對人口健康產生顯著的負向影響。那么這種影響如何隨時間發生變化?為此,我們采用線性回歸模型對不同年份人口流動與自評健康之間的關系進行考察(見表4)。結果顯示2010-2016年人口流動與健康呈顯著正相關,流動人口的自評健康水平高于戶籍人口。回歸系數逐漸縮小說明流動人口的健康優勢在逐漸減弱。2018-2020年人口流動對自評健康的影響為負,雖然沒有通過顯著性檢驗,但從時期變化趨勢看,流動人口的健康劣勢逐漸顯現,上述結果支持了已有研究發現的健康損耗效應,即流動人口健康具有隨時間推移而逐漸惡化的傾向。[25]

(四)人口流動對健康的影響隨年齡的變動趨勢

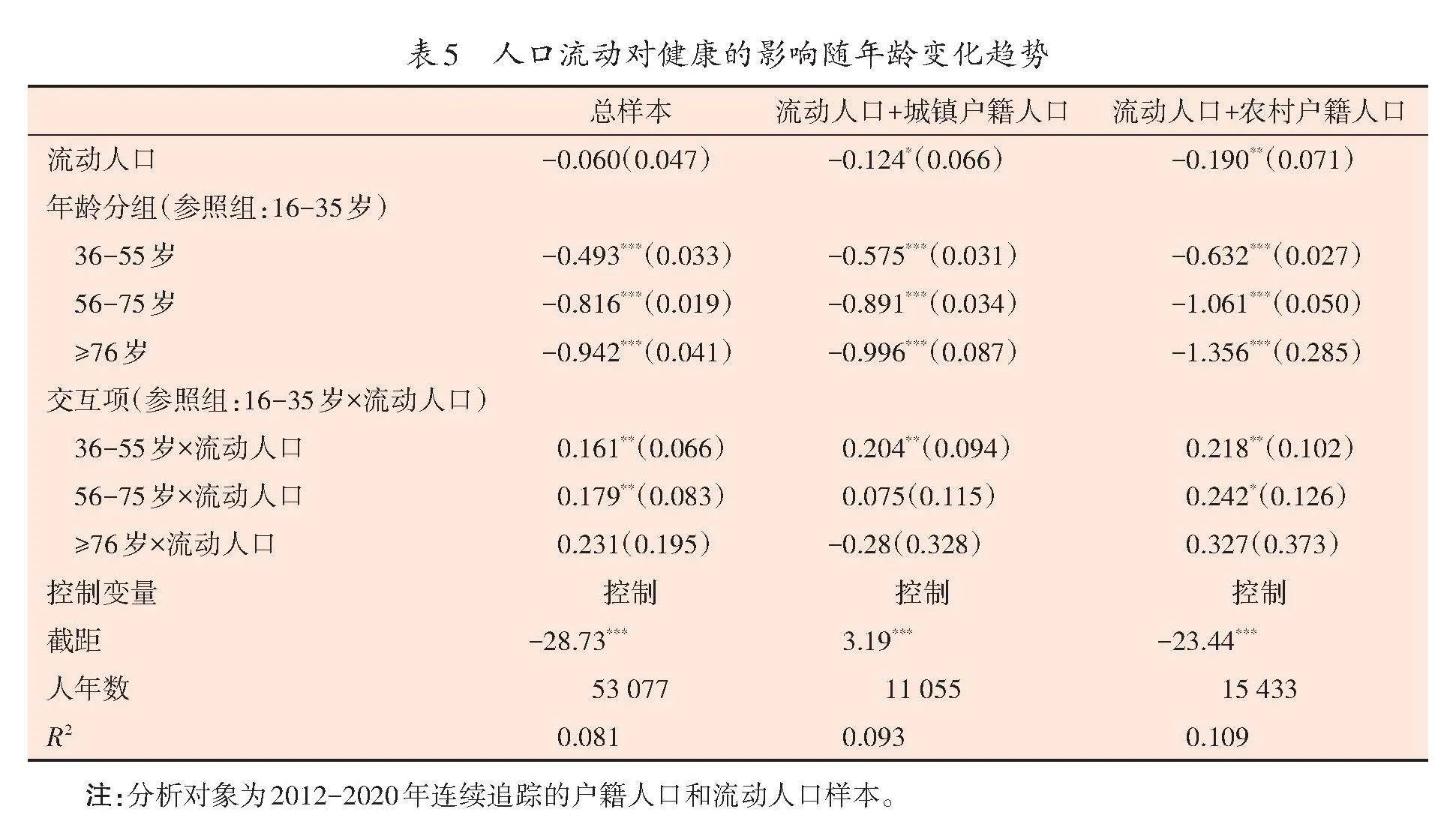

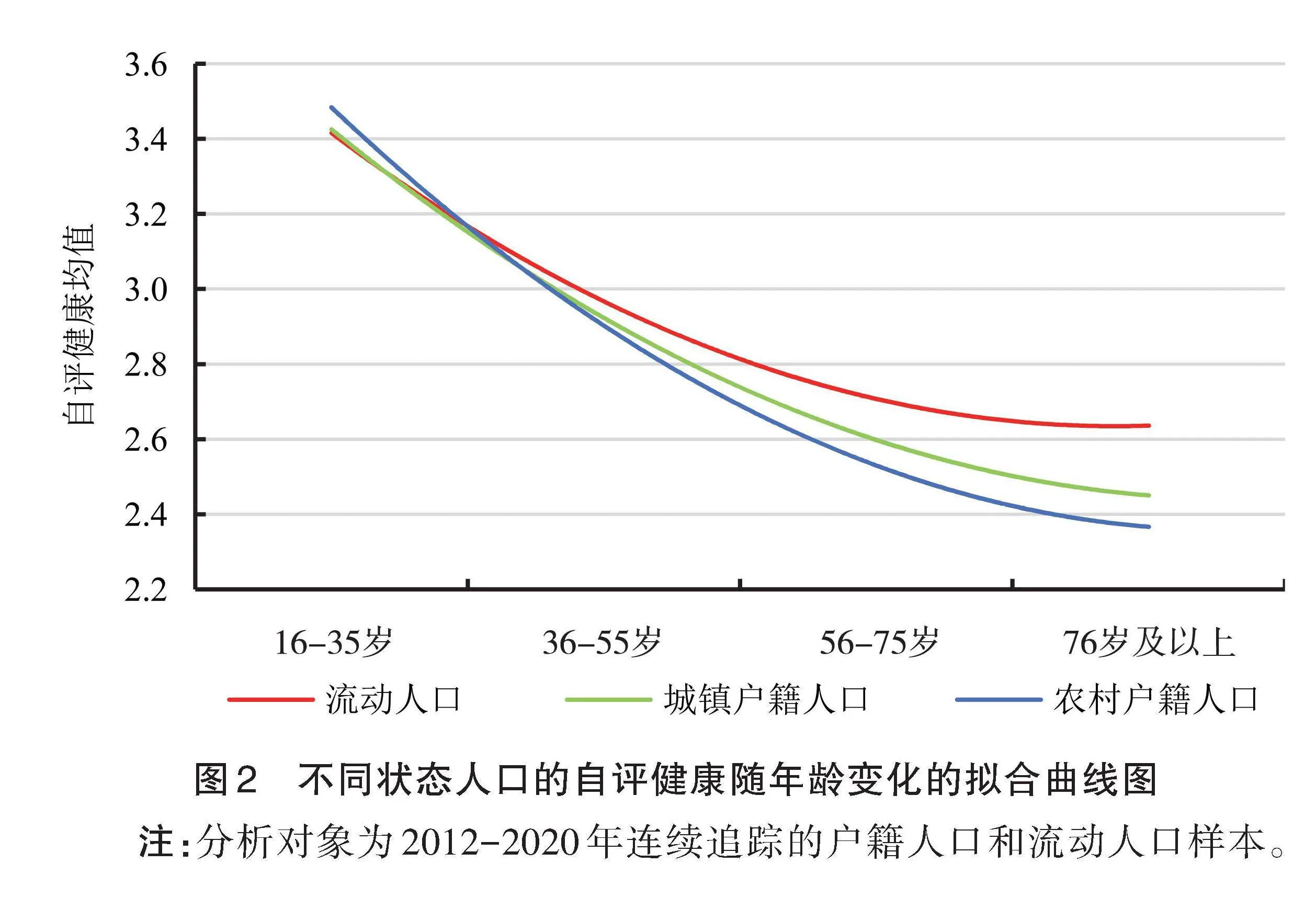

為了分析流動人口健康水平隨年齡的變化趨勢,我們選擇2012-2020年完整追蹤到的樣本(65904人年)進行按年齡的描述統計和固定效應回歸分析。在2012-2020年連續調查樣本中,有2482人年發生了流動狀態的轉變,占總樣本的3.77%。城鎮樣本中流動人口占比8.0%;農村樣本中流動人口占比6.6%。圖2顯示:直觀地看,隨著年齡增長,流動人口和戶籍人口的健康水平都呈現下降趨勢,并且差距趨于擴大。同時,與戶籍人口相比,流動人口的健康水平下降較緩。但是,除了有流動因素之外,健康維持因素、損耗因素等也會影響健康水平,因此人口流動對健康的影響隨年齡的變動趨勢還需通過固定效應模型作進一步分析。

固定效應回歸分析結果見表5。在控制了個體特征、健康維持因素和健康損耗因素后,與戶籍人口相比,36-55歲和56-75歲年齡組流動人口具有健康優勢;但在76歲及以上年齡組,流動人口與戶籍人口沒有顯著差異。與城鎮戶籍人口相比,36-55歲年齡組的流動人口具有健康優勢;在56-75歲年齡組,雖然流動人口仍然保持健康優勢,但優勢幅度有所減小;在76歲及以上年齡組,流動人口處于健康劣勢。綜合看,與農村戶籍人口相比,隨年齡增長,流動人口的健康優勢逐漸擴大,但至高齡階段優勢不明顯;而與城鎮戶籍人口相比,這一優勢則隨年齡增長而減弱,至高齡階段甚至呈現劣勢傾向。這說明流動事件對個體健康的影響貫穿整個生命周期,在城鄉之間存在差異。在城鎮,流動伴隨著顯著的健康損耗效應,流動人口健康較差,這與國外研究結論一致,可能與社會經濟狀況、個體行為、社會心理和環境等多種因素相關。[15]國內研究也發現流動具有內生健康損耗效應,[25]存在“流行病學悖論”。[22]與農村戶籍人口相比,流動人口的收入和社會環境等方面具有優勢,這種優勢隨著年齡增加而增大,因此不支持“流行病學悖論”。

五、結論與討論

本文使用2010-2020年CFPS追蹤調查數據研究了人口流動對我國居民健康的影響及其隨時期、年齡的變動趨勢。總體看,2012-2020年人口流動對人口健康呈負向影響,具有健康損耗效應。該研究結論和已有研究結論一致,驗證了流動具有健康損耗效應,存在“流行病學悖論”。從時期看,人口流動對人口健康的影響呈現轉折性變化特征,由健康優勢向健康劣勢的轉變。該研究結論表明人口流動的健康選擇效應和流動經歷的內在健康損耗效應并存,初期流動人口具有一定的健康優勢,隨著時期推進,健康損耗效應逐漸顯現。從年齡看,流動人口的健康狀況隨年齡增加呈下降趨勢,與城鎮戶籍人口相比,流動人口的健康優勢隨年齡增長而減弱,與農村戶籍人口相比,流動人口的健康優勢隨年齡增長而擴大,但在高齡階段優勢不明顯。該研究結論進一步支持了人口流動對個體健康的持續性、累積性健康損耗效應。

綜上所述,本文的研究結果從時期維度驗證了人口流動對個體健康的負向影響,從年齡維度驗證了流動人口相對于戶籍人口具有健康優勢。已往研究也發現流動人口返鄉者的自評健康更差,因工作或勞動受傷的發生比更高。因此,我們應該關注流動經歷對個體全生命周期的影響,關注流動人口的健康劣勢,以及因健康原因返鄉回流,從而將健康風險轉移到農村,增加農村整體的健康脆弱性和健康照護成本的風險。[26]

隨著人口老齡化的不斷加深和流動人口規模保持高位,流動人口的中老年化也愈加明顯,流動人口的健康老齡化將成為我國面臨的重要挑戰。因此,在政策實踐層面應關注流動對中老年人口健康的負面影響,充分考量流動人口因健康原因返鄉帶來的健康風險和照護成本,要加強醫療保障制度的城鄉統籌層次,基于人口健康狀況優化城鄉衛生健康資源配置,讓流動人口能夠就近接受所需的社會醫療保障資源,滿足其衛生健康需求,降低流動人口的健康風險,改善其健康水平。

當然,本研究存在一定的局限性。第一,雖然固定效應模型控制了個體隨時間不變的特征,但一些未觀察到的因素仍然未受控制,可能影響流動和健康的關系。第二,由于CFPS面板數據的追蹤設計可能存在選擇性偏差。隨著健康狀況下降,一些調查者可能會退出調查,使留下來的調查者隨時間推移而更加健康,這通常被稱為面板流失偏差。本文中面板流失偏差可能對結果造成影響。為此,未來有待利用更加充分的調查數據以及更好的分析方法提高研究的可靠性。

【參考文獻】

[1] 段成榮,邱玉鼎,黃凡,等. 從657萬到3.76億:四論中國人口遷移轉變[J]. 人口研究,2022(6):41-58.

[2] Lu Y. Test of the “Healthy Migrant Hypothesis”:A Longitudinal Analysis of Health Selectivity of Internal Migration in Indonesia[J]. Social Science & Medicine,2008,67(8):1331-1339.

[3] Auger N,Luo Z C,Platt R W,Daniel M. Do Mother’s Education and Foreign Born Status Interact to Influence Birth Outcomes? Clarifying the Epidemiological Paradox and the Healthy Migrant Effect[J]. Journal of Epidemiology & Community Health,2008,62(5):402-409.

[4] Abraído-Lanza A F,Dohrenwend B P,Ng-Mak D S,Turner J B. The Latino Mortality Paradox:A Test of the “Salmon Bias” and Healthy Migrant Hypotheses[J]. American Journal of Public Health,1999,89(10):1543-1548.

[5] Anderson N B,Bulatao R A,Cohen B. National Research Council(US) Panel on Race,Ethnicity,and Health in Later Life; Critical Perspectives on Racial and Ethnic Differences in Health in Late Life[M]. Washington(DC):National Academies Press(US),2004.

[6] Dean J A,Wilson K.“My Health Has Improved Because I Always Have Everything I Need Here…”:A Qualitative Exploration of Health Improvement and Decline among Immigrants[J]. Social Science & Medicine,2010,8:1219-1228.

[7] Newbold B. The Short-term Health of Canada’s New Immigrant Arrivals:Evidence from LSIC[J]. Ethnicity & Health,2009,3:315-336.

[8] Angel J L,Buckley C J,Sakamoto A. Duration or Disadvantage? Exploring Nativity,Ethnicity,and Health in Midlife [J].The Journals of Gerontology:Series B,2001,56(5):S275-S284.

[9] Antecol H,Bedard K. Unhealthy Assimilation:Why do Immigrants Converge to American Health Status Levels?[J]. Demography,2006,43(2):337-360.

[10] Berry J W,Kim U,Minde T,Mok D. Comparative Studies of Acculturative Stress[J]. International Migration Review,1987,21(3):491-511.

[11] Grove N J,Zwi A B. Our Health and Theirs:Forced Migration,Othering,and Public Health[J]. Social Science & Medicine,2006,62(8):1931-1942.

[12] Nielsen S S,Krasnik A. Poorer Self-perceived Health among Migrants and Ethnic Minorities versus the Majority Population in Europe:A Systematic Review[J]. International Journal of Public Health,2010,55(5):357-371.

[13] Jang S Y,Oksuzyan A,Myrskyl? M,van Lenthe F J,Loi S. Healthy Immigrants,Unhealthy Ageing? Analysis of Health Decline among Older Migrants and Natives across European Countries[J]. SSM-Population Health,2023,23:101478.

[14] Stefan G,Gregor S. Does Migration Pay Off in Later Life? Income and Subjective OY7cCit/A0DvWHz4pV2st8Mv904vQroYqoWxFeBDBtA=Well-Being of Older Migrants in Europe[J]. Social Indicators Research,2022,160(2):969-988.

[15] Walkden G J,Anderson E L,Vink M P,Tilling K,Howe L D,Ben-Shlomo Y. Frailty in Older-age European Migrants:Cross-sectional and Longitudinal Analyses of the Survey of Health,Aging and Retirement in Europe(SHARE)[J]. Soc Sci Med,2018,213:1-11.

[16] Bhan T,Patel A. Migration and Health:Exploring the Effect of Destinations on the Health Outcomes among Rural-Urban Migrants in India [J]. Soc Sci Med,2023,331:116079.

[17] Peng Y,Chang W,Zhou H,Hu H,Liang W. Factors Associated with Health-seeking Behavior among Migrant Workers in Beijing,China[J]. BMC Health Serv Res,2010,10:69-78.

[18] 王會光.流動老人的自評健康狀況及影響因素研究:基于城鄉差異的視角[J].西北人口,2018(6):48-58.

[19] 牛建林.人口流動對中國城鄉居民健康差異的影響[J].中國社會科學,2013(2):46-63,205.

[20] 侯建明,趙丹.我國流動人口健康自評狀況及其影響因素分析[J].人口學刊,2020(4):93-102.

[21] 宋全成,張倩.中國老年流動人口健康狀況及影響因素研究[J].中國人口科學,2018(4):81-92,127-128.

[22] 李建民,王婷,孫智帥. 從健康優勢到健康劣勢:鄉城流動人口中的“流行病學悖論”[J].人口研究,2018(6):46-59.

[23] 謝宇,等.中國民生發展報告(2013)[M]. 北京:北京大學出版社,2013.

[24] 許琪.從父職工資溢價到母職工資懲罰:生育對我國男女工資收入的影響及其變動趨勢研究(1989-2015)[J].社會學研究,2021(5):1-24,226.

[25] Idler,Ellen L,Yael Benyamini. Self-Rated Health and Mortality:A Review of Twenty-Seven Community Studies[J]. Journal of Health and Social Behavior,1997,38(1):21.

[26] 牛建林.城市“用工荒”背景下流動人口的返鄉決策與人力資本的關系研究[J].人口研究,2015(2):17-31.

[責任編輯 李新偉]

A Study on the Health Trajectory of Population Mobility in China

ZHANG Li1,LIU Yan2,WANG Qinchi1

(1. China Population and Development Research Center,Beijing,100081,China;

2. School of Ethnology and Sociology,Minzu University of China,Beijing,100081,China)

Abstract:The high population mobility and the rapid aging of the migration become significant characteristics of China’s population development. Studying the impact and changing trends of mobility on the health of urban and rural residents in China is of great significance for understanding and achieving healthy aging,and improving population health levels. Existing studies have analyzed the health status of migration compared to urban residents,while there is relatively little research on the health differences between the migration and rural residents. Besides,the existing researches have not yet reached the agreements on the key issues,such as whether the health status of the migration in the older stage is better or worse than the local residents,and whether the impact of migration on population health is health damage or health gain. This paper aims to explore the causal relationship between population mobility and individual health,as well as the health differences between the migration and the local residents over period and age. Using the China Family Panel Studies(CFPS) panel data from 2010 to 2020 of six consecutive surveys,we analyze the health and age effects of population mobility using fixed effects models and linear regression models. Our findings provide evidence of a significant negative impact of mobility on population health from 2012 to 2020. The conclusion verifies that the migration have the health depletion effect and there is an “epidemiological paradox”. From the period perspective,the impact of mobility on population health shows a transitional change from advantages to disadvantages,with both the health choice effect of population mobility and the inherent health loss effect of mobility experience coexisting. At the beginning,the migration has health advantages,and the health self-rated status are better than the urban and rural registered residents. With the development of the period,the health advantage is gradually converging,and health loss is emerged. From the perspective of age,both the migrants and registered residents are showing a downward trend of self-rated health with the increase of age,but the decline rate of the migrants is significantly lower than that of the registered residents,and its health advantage gradually disappears in the elderly stage. The research results indicate that as the population aging continues to deepen and the size of the migration population remains high,the middle-aged and older aged migrants are becoming increasingly prominent,and the healthy aging of the migrants will become an important challenge. Therefore,from the above findings,the police implications at the policy practical level are as follows. First,the government should pay attention to the sustained impact of mobility experiences on individual life cycles,especially the negative impact of mobility on the health of middle-aged and elderly populations. Second,the government should recognize the health disadvantages of the migration,and the unhealthy risk of migration who returning rural areas due to illness,which may transfer health risks to rural areas and increase overall health vulnerability and health care costs in rural areas. At last,the government should optimize the allocation of urban and rural health resources based on population health status.

Key Words:Population Mobility,Health Trajectory,Fixed Effects Model,Period Changes