基于核心素養(yǎng)的高中歷史教學(xué)背景分析

馬曉麗

《普通高中歷史課程標(biāo)準(zhǔn)(2017 年版 2020 年修訂)》(以下稱“課程標(biāo)準(zhǔn)”)提出,普通高中歷史課程,是在義務(wù)教育歷史課程的基礎(chǔ)上,進一步運用歷史唯物主義觀點,以社會形態(tài)從低級到高級發(fā)展為主線,展現(xiàn)歷史演進的基本過程以及人類在歷史上創(chuàng)造的文明成果,揭示人類歷史發(fā)展的基本規(guī)律和整體趨勢,促進學(xué)生全面發(fā)展的一門基礎(chǔ)課程。歷史學(xué)科核心素養(yǎng)應(yīng)成為選擇課程內(nèi)容、設(shè)計課程結(jié)構(gòu)、貫徹教學(xué)評價等環(huán)節(jié)的重中之重。教學(xué)設(shè)計的前提是科學(xué)、合理的教學(xué)背景分析,高中歷史教學(xué)背景分析,更應(yīng)該建立在對核心素養(yǎng)全面解讀和引領(lǐng)的基礎(chǔ)上,更好地服務(wù)于教學(xué)活動的開展。筆者結(jié)合自身的教學(xué)實踐,從以下方面分析基于核心素養(yǎng)的高中歷史教學(xué)背景分析。

一、明確核心素養(yǎng)的內(nèi)涵,全面分析教材內(nèi)容

教學(xué)背景分析的重要依據(jù)是“一核兩程”,“一核”即學(xué)科核心素養(yǎng),“兩程”即課程目標(biāo)、課程內(nèi)容。學(xué)科核心素養(yǎng)是基礎(chǔ),課程目標(biāo)是學(xué)科核心素養(yǎng)的具體呈現(xiàn)程度,課程內(nèi)容則是達成核心素養(yǎng)的載體。

核心素養(yǎng)作為學(xué)科育人價值的重中之重,包括:唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷,是學(xué)生的必備知識、必備品格、關(guān)鍵能力和正確價值觀的集中體現(xiàn)。課程目標(biāo)是學(xué)生通過歷史課程的學(xué)習(xí),掌握必備的歷史知識,能夠形成核心素養(yǎng)的具體目標(biāo)。課程目標(biāo)強調(diào)學(xué)生在核心素養(yǎng)各個方面的達成方法和程度,可以運用“了解”“知道”“理解”“運用”“認(rèn)識”“論述”“解釋”“評判”等行為動詞進行表述,這些表述將是結(jié)合學(xué)情設(shè)計教學(xué)過程的重要尺度。課程內(nèi)容分為兩大部分,分別是必修課程和選擇性必修課程,分別包括:內(nèi)容要求、教學(xué)提示、學(xué)業(yè)要求三方面。其中,內(nèi)容要求是概述本冊書的核心主旨和單元核心知識,即教材中單元主要內(nèi)容,也就是課程目標(biāo)落實在具體的單元教學(xué)中要達到的具體目標(biāo);教學(xué)提示從教學(xué)方法的選擇、教學(xué)設(shè)計的注意事項等方面進行概述;學(xué)業(yè)要求指通過本模塊的學(xué)習(xí),學(xué)生能夠在核心素養(yǎng)方面達到的相應(yīng)水平。這些內(nèi)容,不僅有助于理解教材,更有助于組織教學(xué)。

教育部組織編寫的普通高中歷史教科書(以下統(tǒng)稱“統(tǒng)編教材”)是最重要的課程資源,也是落實新課程改革理念,踐行課程標(biāo)準(zhǔn)的重要體現(xiàn)。教師要樹立“用教材教”的觀點,教材不僅是歷史知識的文本敘述,還具有資料研讀、問題探究等方面的引導(dǎo)作用。結(jié)合課程內(nèi)容理解統(tǒng)編教材的單元導(dǎo)言,梳理單元知識結(jié)構(gòu)框架,描述知識的縱向與橫向聯(lián)系,梳理出主要教學(xué)內(nèi)容,挖掘本單元知識在學(xué)生學(xué)科核心素養(yǎng)形成過程中的教育價值或所蘊含的核心素養(yǎng)。以核心素養(yǎng)作為統(tǒng)領(lǐng),借助課程目標(biāo)和課程內(nèi)容全面分析理解教材單元、教材章節(jié),就能更精準(zhǔn)地領(lǐng)會主旨,從而更加有效地進行教學(xué)設(shè)計,發(fā)揮教育的實效性功能。

例如:課程標(biāo)準(zhǔn)對秦漢大一統(tǒng)國家的建立和鞏固有以下要求:通過了解秦朝的統(tǒng)一業(yè)績和漢朝削藩、開疆拓土、尊崇儒術(shù)等舉措,認(rèn)識統(tǒng)一多民族封建國家的建立及鞏固在中國歷史上的意義;通過了解秦漢時期的社會矛盾和農(nóng)民起義,認(rèn)識秦朝崩潰和兩漢衰亡的原因。由此發(fā)現(xiàn),在這部分內(nèi)容中,大一統(tǒng)國家的建立與鞏固是重點。如何理解“大一統(tǒng)國家”這個概念,要結(jié)合早期國家的發(fā)展、演變過程:中華文明從“滿天星斗”的起源再到夏、商、西周時期“月明星稀”的松散方國和相對緊密的貴族分封,再到秦朝“皓月當(dāng)空”的大一統(tǒng)中央集權(quán)。文明發(fā)展、國家組織形式的演進,非常明顯地體現(xiàn)了唯物史觀中經(jīng)濟基礎(chǔ)與上層建筑之間的相互作用關(guān)系。歷史的因果關(guān)系又是錯綜復(fù)雜的,歷史也是多種因素共同影響的。秦朝短暫滅亡導(dǎo)致其很多措施被否定和懷疑,西漢初期的郡國并行制、無為而治等都被認(rèn)為是對“大一統(tǒng)”撥亂反正,但這并不是小農(nóng)經(jīng)濟需要的常態(tài)化政治表現(xiàn),直至漢武帝一系列加強中央集權(quán)的措施,才更好地體現(xiàn)了大一統(tǒng)的優(yōu)勢,即加強對社會的緊密控制的同時,又使統(tǒng)治充滿彈性,這條線索是隱含的,卻又十分值得挖掘。秦朝和漢朝滅亡的原因也是課程目標(biāo)和課程內(nèi)容體現(xiàn)出的難點所在,因為其展現(xiàn)了中國古代大一統(tǒng)國家覆亡的主要模式,秦主要滅亡于暴政而激化的階級矛盾,而兩漢則展示出了多樣的矛盾沖突,如地方權(quán)力坐大對中央集權(quán)的威脅,君權(quán)抑制相權(quán)而產(chǎn)生的外戚干政、宦官專權(quán)以及官僚集團內(nèi)部的紛爭等。秦漢兩代雖都亡于內(nèi)部的社會矛盾,但具體覆亡方式有所不同,基本涵蓋了后世封建王朝覆亡的所有途徑。因此,對于秦漢后其他王朝覆亡的原因,課程標(biāo)準(zhǔn)沒有再進行要求,由此看出,這條線索應(yīng)該著重設(shè)計,可以體現(xiàn)出時空觀念素養(yǎng)的同時,更能在秦漢大一統(tǒng)國家衰亡原因與以往不同的分析中發(fā)現(xiàn)封建社會內(nèi)部存在的矛盾,找到封建王朝滅亡的共性規(guī)律,這就是歷史解釋素養(yǎng)的體現(xiàn)。

二、明確核心素養(yǎng)的起點,實證分析學(xué)生情況

核心素養(yǎng)必須源于學(xué)生,學(xué)生起點不同,已備素養(yǎng)水平也不一,因此一定要分析學(xué)情,從而確定核心素養(yǎng)的起點,才能以最近發(fā)展區(qū)理論來設(shè)計下一步核心素養(yǎng)達成目標(biāo)。

筆者把這些學(xué)情分析,概括為生理性學(xué)情、認(rèn)知性學(xué)情兩種。生理性學(xué)情,也就是高中學(xué)生這個階段的總體特征,高中生處于青少年階段,抽象和辯證邏輯思維獲得了一定的發(fā)展,自我意識發(fā)展、價值觀處于逐漸確立的過程之中,有探究和思辨的意識。認(rèn)知性學(xué)情包括:學(xué)生學(xué)習(xí)態(tài)度分析,學(xué)習(xí)預(yù)備能力、已有技能分析,學(xué)生的預(yù)期層次、水平分析等。可以做課前調(diào)查,對于學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)的知識,要達到的目標(biāo)等進行調(diào)研和分析。如要分析史料,學(xué)生基本的閱讀理解能力比較差,那么就要教師帶著分析。如果這方面的能力比較好,就可以學(xué)生自主分析。學(xué)生的整體表達能力、主動參與意識是強還是弱,整個班級學(xué)習(xí)氛圍是活躍還是沉悶等方面,這些都要在確定教學(xué)目標(biāo)及進行教學(xué)設(shè)計時有所考慮。

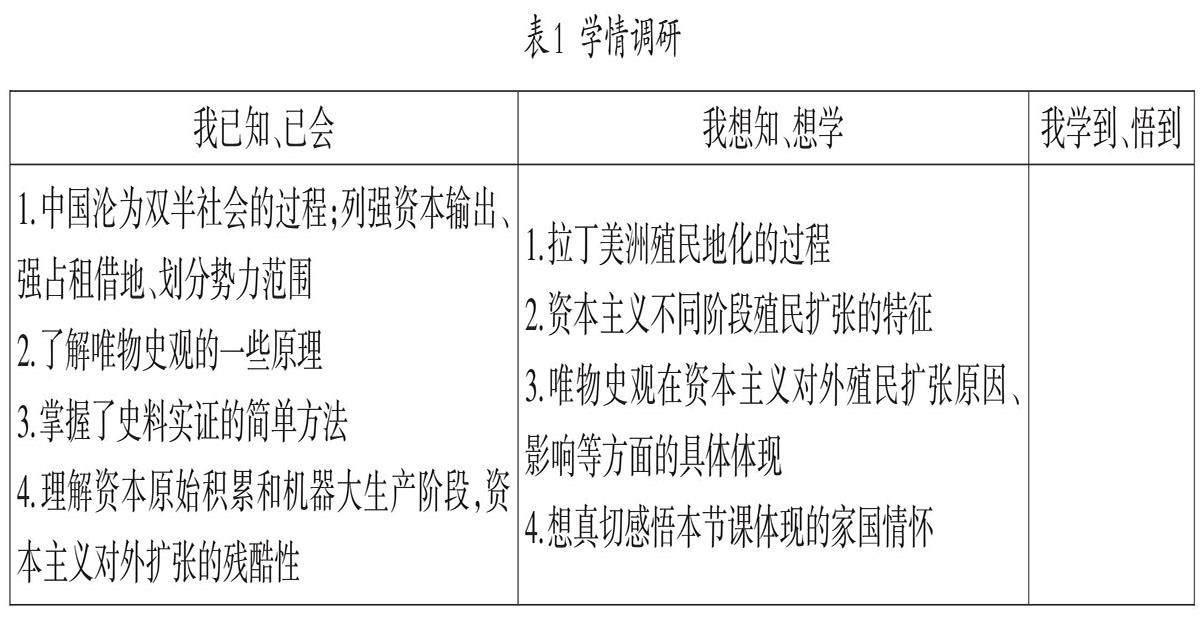

如在學(xué)生預(yù)備學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)需求的分析上,《中外歷史綱要(下)》第12課《資本主義世界殖民體系的形成》用到了學(xué)情調(diào)研表格(見表1)。

通過分析學(xué)生的學(xué)習(xí)起點,結(jié)合課程標(biāo)準(zhǔn),劃定核心素養(yǎng)水平層級。通過預(yù)測法、談話法、預(yù)習(xí)提問法等也可以進行相應(yīng)的學(xué)情實證。這種方法要減少封閉性溝通,不要讓學(xué)生用“是”或“否”來回答,應(yīng)該以開放式問答為主。

三、明確核心素養(yǎng)的載體,整合確定教學(xué)內(nèi)容

在解讀課程標(biāo)準(zhǔn)、分析學(xué)情之后,教師要進一步整合確定教學(xué)內(nèi)容。《中外歷史綱要》每一課內(nèi)容都比較多,時間跨度長,課時安排比較緊湊,因此通過整合來確定教學(xué)內(nèi)容是非常必要的。整合,并不是只指打亂順序,而是指把教學(xué)內(nèi)容轉(zhuǎn)化成學(xué)習(xí)內(nèi)容的過程,提綱挈領(lǐng),把握最關(guān)鍵的內(nèi)容,讓其他內(nèi)容都服務(wù)于這個關(guān)鍵內(nèi)容,以此來組織教學(xué)。

例如:選擇性必修1活動課《中國歷史上的大一統(tǒng)國家治理》通過對活動主題的分析、探討,確定活動主題:深入領(lǐng)會“大一統(tǒng)”政治觀、國家觀、民族觀的思想真諦,歸納在變化中的“大一統(tǒng)”觀念導(dǎo)向下,國家形態(tài)和社會治理模式的動態(tài)發(fā)展。學(xué)生在相互合作和教師指導(dǎo)下,分組展示匯報小組成果,發(fā)揮了學(xué)生的主體作用,綜合素養(yǎng)在歷史主題活動學(xué)習(xí)情境中得到了培養(yǎng)。《抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭》這一單元,教師可以抓住核心要點——中共影響力擴大,從這個核心內(nèi)容串聯(lián)起整個單元。

客觀全面的教學(xué)背景分析是教學(xué)設(shè)計的起點。通過教學(xué)背景分析,教師可以更加精準(zhǔn)地確定教學(xué)重點、難點和教學(xué)目標(biāo),落實核心素養(yǎng)能力要點,支持學(xué)生在歷史課程學(xué)習(xí)中的個性化需求,增加學(xué)生在歷史課程學(xué)習(xí)過程中的獲得感,增強教學(xué)實效性。

(焦? 佳)