科研院所編外人員薪酬體系的構建

王婷婷 劉曉冬 陶琳 單連慧

摘要:編外人員已成為科研院所工作人員的重要組成部分。隨著編外人員規模的增加,現有薪酬體系中存在的問題也日益突出,因此,構建合理的薪酬激勵機制是保障人力資源管理有效性的關鍵。文章以I研究所為例,探討了目前科研院所編外人員薪酬體系存在的問題,并通過確定薪酬的支付基礎、崗位分析及評估、薪酬調查、薪酬水平及結構等步驟探索科學構建編外人員薪酬體系的方法,以期為相關工作者提供參考。

關鍵詞:科研院所;編外人員;薪酬體系

一、引言

科研院所承擔著自然科學、社會科學、綜合科學等方面的重點研究工作,并將科研成果用之于服務國家社會,它是政府向社會提供公共服務產品的重要載體和平臺,是科技現代化建設的關鍵推動力量。

科研院所一般在編制及崗位數量上受到嚴格的控制,因此,有限的空余編制往往用于亟須引進的專業素質高、科研能力強的高端人才,在某些技術含量低、可替代性強的崗位,例如科研助理、行政管理等崗位,不得不面向社會聘用編外人員來滿足工作需求。尤其是近年來,隨著科技部等部門大力推進科研助理崗位在高校、科研院所及中央企業的開發和落實工作,編外人員逐漸成為科研院所中的重要組成部分。在公有制改革的推進過程中,編外人員的管理也逐漸向市場化靠攏。但隨著編外人員規模不斷增加,管理中存在的問題也日益突出。尤其是薪酬激勵制度的好壞,很大程度上影響著編外人員工作的積極性與穩定性,進而影響著整個單位的工作效率。然而目前大多數科研院所在薪酬激勵機制上都存在著科學性、規范性、激勵性及能動性等不足的問題。

本文以I研究所為例,編外人員在總體人數中占比20%,承擔了大量的基礎性工作,是單位各項任務得以順利推進的重要力量。并探討科研院所編外人員薪酬體系存在的問題,探索科學構建薪酬體系的方法。

二、編外人員現狀

(一) 基本情況

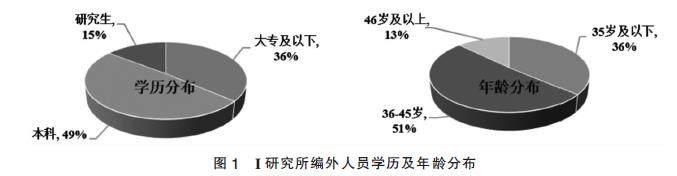

I研究所編外人員的學歷及年齡分布如圖1所示。由于部分編外崗位所承擔的工作較為基礎,技術含量偏低,對學歷的要求并不高,因此大專及以下學歷的人員占比較大。近年來,隨著科研助理、專業技術等崗位需求的增加,對編外人員的專業素養要求也逐漸提高,本科及以上學歷人員的占比逐年增加。目前,編外人員本科及以上學歷人員占比高達64%。此外45歲及以下的編外人員占比達到87%,整體呈較為年輕化的年齡結構。對于目前學歷層次逐年提高且更為年輕化的編外人員結構,需要更加科學高效的薪酬機制來激發工作活力,提高人員穩定性。

(二)薪酬現狀

1. 薪酬水平偏低

與在編職工相比,編外人員的薪酬明顯偏低。承擔類似工作的在編職工和編外人員的薪酬相差30%~40%,無法做到同工同酬。這種同工不同酬不僅體現在每月固定薪酬上,還體現在津貼補貼、獎金和各種非經濟性薪酬等方面。而與市場中同行業工作人員薪酬水平相比也有較大差距。部分崗位的薪酬僅維持在最低工資水平,更遠低于市場水平。

2. 缺乏增長機制

編外人員薪酬一旦確定,長時期保持不變,沒有合理的晉升途徑,薪酬不能隨著市場及社會經濟的發展和個人成長而變動。I研究所大部分編外人員自入職以來薪酬未進行過調整,部分編外人員的薪酬僅隨著當地最低工資標準發生浮動,極大地削弱了編外人員的責任感和單位認同感。

3. 考核與激勵機制不完善

編外人員的薪酬存在嚴重的平均主義,缺乏績效考核與激勵制度,考核常常流于形式,并不對實際工作進行切實的記錄和分析。無論個人能力的大小、工作量的多少和完成質量的好壞,工資都基本在同一水平線上,無法體現按勞分配、多勞多得的薪酬激勵導向,嚴重影響到編外人員工作的積極性,尤其是對于真正優秀的年輕工作人員,工作積極性正在被極大地消耗。

4. 缺乏非經濟性薪酬

非經濟性薪酬指的是工資以外的各種福利,包括社會保險、教育培訓、職稱評定、職務晉升、休假、體檢、娛樂活動等,工作本身帶來的滿足感、成就感、歸屬感等,或是在工作過程中獲得的自我成長,及工作環境和人際關系等帶來的滿意、 舒適等感受。受到科研院所經費來源和事業單位管理體制的限制,編外人員除了法定福利和休假外,幾乎不能享受到其他非經濟性薪酬待遇。因其自身特點及工作性質,科研院所知識密集型評價晉升體系無法適用于編外人員的評價,因此,大多數編外人員無法獲得合理的職稱晉升途徑,工作價值無法得到肯定與認可,這也嚴重影響了編外人員工作積極性和穩定性。

三、編外人員薪酬體系構建方案

對于I研究所編外人員薪酬體系的構建主要遵循以下原則:一是公平原則。是在薪酬體系構建中需要遵守的最基本原則。不僅要實現對內的同工同酬,同時也要強調對外的公平性,對不同性質的工作實現同等可比價值同酬。二是競爭性原則。即薪酬體系對外的吸引力,需考慮薪酬體系在同地區、同行業、同規模、同崗位人員的薪酬水平的吸引力和競爭力。三是激勵性原則。采用多種激勵措施提高員工積極性及工作效率,是薪酬體系設計最重要的初衷。要求在對不同崗位、職級、薪酬分配考核制度等因素進行綜合考量的基礎上,恰當設置薪酬差距,調整相應的績效分配。四是經濟性原則。保證薪酬競爭性和激勵性的同時,合理控制經濟成本。尤其是科研院所,大多依賴于政府財政經費,因此需要嚴格控制投入成本。五是合法性原則。薪酬體系的構建務必要符合國家相關法律法規。

基于以上原則,本文通過確定薪酬的支付基礎、崗位分析及評估、薪酬調查、薪酬水平及結構的確定等四步科學構建編外人員薪酬體系。

(一)支付基礎

薪酬支付基礎主要包括為崗位付酬模式(Pay for Position)、為能力付酬模式(Pay for Person)和為績效付酬(Pay for Performance)。

為崗位付酬模式是指依據崗位價值決定員工報酬水平,對于不同崗位上的員工,其職責、價值、貢獻及所需知識技能不同,對應的薪酬標準也有所不同。為能力付酬模式是指以專業技術或管理人員的綜合素質來確定薪酬水平,其設計的假設基礎是能力越高、工作經驗越豐富,績效越顯著,即使在同一崗位上薪酬水平也有所差距。為績效付酬是指由績效決定薪酬水平,能力的高低以及發展與薪酬水平沒有直接關系,處于同一崗位,根據工作績效不同薪酬水平也不同。

為崗位、能力付酬多用于確定員工的基本工資,而為績效付酬多用于決定獎金數額。I研究所的編外人員從事的工作多屬于高度有組織的、穩定且易描述的,因此本文選用為崗位付酬的支付基礎構建薪酬體系,將薪酬與崗位發展通道緊密結合,崗位價值越高,所對應的標準就越高,保證了薪酬水平的縱向“升級”。在此基礎上,考慮同一崗位上編外人員的能力水平,保證薪酬水平的橫向“升級”。

崗位付酬要求根據崗位所需的業務能力、文化層次、工作職責、管理權限等對崗位價值進行綜合分析,根據崗位價值確定不同的薪酬級別。

(二)崗位分析及評估

崗位分析及評估是進行薪酬體系設計的基礎,需要以定性或定量的方法對組織中不同崗位的崗位職責、任務復雜程度、對組織的貢獻大小及任職資格等進行綜合評估,從而建立合理的崗位相對價值序列并以此劃分崗位等級。崗位分析及評估常用的基本方法包括崗位排序法、崗位分類法、因素比較法和要素計點法。

I研究所編外人員承擔的工作職責不同, 但卻缺乏合理的崗位分類,崗位多且雜,導致部分員工工作職責相似,但薪酬卻存在差距。本文采取歸類法和排序法相結合的方式進行崗位分類。首先,將I研究所編外人員的任職崗位根據其職責進行分類,大致分為專業技術崗、科研助理崗和行政管理崗等幾類。從I研究所的單位職責和戰略目標出發,最終選擇從知識技能、責任、性質等維度來進行評價,具體參考學歷、工作經驗、知識技能水平、崗位創新性、工作復雜性、工作時間特征等因素,對這幾類崗位進行評估,確定每一類崗位的相對價值,大致排序為專業技術崗>科研助理崗>行政管理崗。以此崗位價值序列為基礎,構建編外人員的薪酬體系,體現崗位間薪酬的公平及有序性。

(三)薪酬調查

1. 外部調查

對本地區市場中同行業或相似行業的企事業單位薪酬水平進行調查,以了解同類崗位外部的薪酬水平。本文選取與I研究所規模、支付能力類似的幾家企事業單位進行調查。通過電話訪談及對各大網絡招聘平臺提供的數據進行收集整理,對幾類崗位薪酬水平、薪酬結構及薪酬增長結構進行綜合分析,了解該崗位在市場中的薪酬分布情況。

經調查,本地區市場中專業技術崗薪酬范圍大多分布在10000~17000元之間,科研助理崗大多分布在6000~10000元之間,行政管理崗大多分布在5000~8000元之間。而I研究所各崗位薪酬處于市場中下水平,部分崗位甚至遠低于市場水平,不具備良好的市場競爭力,因此在重新構建薪酬體系時應考慮適當提高薪酬標準。

2. 內部調查

同時,對I研究所編內人員中承擔類似工作職工的薪酬水平進行研究分析。在薪酬設計過程中,盡量避免編內與編外職工同工不同酬的現象發生,保證薪酬橫向維度上的公平性。

通過以上薪酬外部和內部調查,了解行業人工成本及工資范圍,為崗位薪酬水平的確定提供了重要參考依據。

(四)薪酬水平及結構的確定

薪酬結構是指在同一組織內不同崗位或不同技能員工薪酬水平的排列,強調工資等級的數量、不同等級之間級差的大小及工資等級的標準。

科研院所是非營利性單位,且編外人員的薪酬不能由政府財政撥款支出。因此,在確定薪酬水平時要充分考慮本單位的支付能力。由于非營利單位工作崗位具有低風險性和低競爭性,其薪酬水平往往低于企業。同時薪酬的附加成本,例如保險、公積金等支出成本均需考慮在內。

在控制薪酬預算總量的前提下,應該提高薪酬的激勵性。通過崗位分析和評價,已對I研究所編外人員崗位的相對價值進行了簡單的分等,但在同一崗位上的員工對崗位的貢獻和其創造價值的大小也受到其能力和努力程度等因素的影響,因此,需要給每個崗位設定一個合理的薪酬區間。

1. 薪酬區間的中點

結合市場及單位內部的薪酬水平,對能夠在該崗位上充分體現其價值的員工所做的貢獻與用工成本之間進行多次核算對比,確定各崗位薪酬區間的中點。以市場薪酬水平分布的中位數作為參考,且略低于市場水平。專業技術崗的薪酬區間中點為12000元,科研助理崗為7500元,行政管理崗為6000元。

2. 浮動幅度

根據各崗位價值確定薪酬的浮動幅度,其價值越高,則浮動幅度越大。例如,專業技術崗創造的價值相對較大,對于任職者知識、能力、經驗、責任感等要求更高,不同員工的工作績效差別較大,因此較大的薪酬浮動幅度具有更好的激勵作用。而行政管理崗對任職者專業技術要求較低,創造價值相對一般,可替代性較強,因此薪酬可設置在小范圍內浮動。專業技術崗、科研助理崗和行政管理崗的浮動幅度分別設置為80%、45%及30%。

3. 薪酬區間的上限和下限

確定中點和浮動幅度,可根據以下公式計算薪酬的上下限。I研究所編外人員各崗位薪酬設計見表1。

下限=中點/[100%+(1/2浮動幅度)]

上限=下限+(浮動幅度×下限)

4. 確定完整的編外人員薪酬體系

在確定的薪酬區間內合理劃分崗位等級,為薪酬晉升提供基礎。同時,在各個崗位的薪酬等級確定之后,將其整合為一個完整的薪酬體系,如表2所示。

I研究所編外人員崗位共分為15級,即P1~P15。行政管理崗分布在P1~P5之間,薪酬范圍為5000~7000元;科研助理崗分布在P2~P9之間,薪酬范圍為6000~9000元;專業技術崗分布在P8~P15,薪酬范圍在8500~15000元之間。

5. 學歷工資

為吸引更多高學歷職工,在崗位工資的基礎上適當增加學歷工資作為補充。充分考慮不同的學歷在崗位職責中所能帶來的價值差異,合理設置學歷工資水平。

四、政策建議

(一)完善編外人員用工管理制度

完善的用工管理制度是制定科學薪酬機制的基礎。建立完整的編外人員管理制度,對編外人員的聘用、日常管理及工資發放等全流程進行規范,提供統一的管理標準,避免不同部門之間人員管理混亂等現象,提高管理質量和工作效率。嚴控用工數量、規范招聘流程,避免用人隨意性。構建用工退出機制,在激勵績優人員的同時降低績效差的人員用工成本。明確編外人員崗位職責,最大程度地激發編外人員在工作崗位中的潛力。本著“誰用工、誰負責”的原則,擴大用工部門對編外人員的管理權限,做好其日常管理和考核工作。加強對編外人員的日常約束,對于缺勤、違規違紀等現象,合理設置處罰機制,使單位內部形成良性競爭氛圍。同時,嚴格執行相關法律法規,維護編外人員及單位的正當權益,規避用工風險,減少勞動糾紛。

(二)拓展編外人員薪酬的資金來源

科研院所的人員經費大部分來自政府財政撥款,但編外人員的費用卻無法從政府財政撥款中支出,這也是常年來編外人員薪酬水平低且無法得到保障的重要原因。因此,需探索穩定的經費來源渠道,這也是合理的編外人員薪酬機制的構建基礎。倡導“誰用工、誰負責”,鼓勵用人部門合理創收、積極申報課題、推動科技成果轉化,拓展編外人員薪酬的資金來源渠道,保障編外人員薪酬所需經費。

(三)豐富編外人員非經濟性薪酬

開展對編外人員的培訓工作,在沒有充足經費為編外人員提供定期培訓的條件下,鼓勵編外人員參加編內人員的有關培訓,積極為自己充電。鼓勵編外人員參加社會職稱評審、技能考核等,既能提高編制外人員的職業素養及專業技能,讓編外人員明確發展目標,滿足其本身職業發展的需求,同時也能提高單位的用工效率。為編外人員提供晉升機會,明確編外人員自身發展與提升路徑使其潛力發揮至最大。完善對編外人員的體檢、工會福利等其他福利的設置,豐富非經濟性薪酬內容和形式,縮小編外人員與在編職工的差距,在人員經費有限的情況下,充分發揮非經濟性薪酬的作用,增強編外人員的集體認同感和凝聚力,使薪酬效能最大化,實現單位和編外人員的雙贏。

(四)完善績效管理體系

目前編外人員的績效考核激勵機制不完善,缺乏科學的考核方法,考核結果不能有效地反映出承擔工作量的多少和工作的難易程度,容易出現分配不合理等現象,激勵導向不明顯。因此,首先需要在崗位評估的基礎上,針對不同崗位建立分類評價機制,明確考核目標,設置合理的績效評價指標,并與薪酬體系結合起來,形成有效的激勵措施。其次,要促進考核程序的規范化,注重對考核過程的監督,用工管理部門應及時與編外人員及時溝通考核結果,使其充分認識到不足之處,改進工作方式,提高績效考核工作的有效性。同時,還應將考核結果與培訓、崗位晉升等掛鉤,使績效考核能夠更充分地發揮激勵作用。

(五)完善薪酬晉升機制

目前,編外人員各個崗位的薪酬已被確定為多個等級,編外人員根據其崗位和學歷技能等,已被劃分至不同薪酬級別,但晉升的機制尚未建立,無法根據個人能力和績效等方面的提升,實現薪酬動態調整。下一步應探索將薪酬等級的晉升與工作技能、考核結果進行科學有效的結合,定期提供薪酬晉升機會,以能力和貢獻為基礎,設置階梯式的薪酬晉升機制,在合理的薪酬區間內提高績優者收入。

參考文獻:

[1]張媛.科研型事業單位人事制度改革研究[D].昆明:云南大學,2017.

[2]毛曉光.科研型事業單位績效管理體系優化模式探析[J].人才資源開發,2019(16):6-7.

[3]毛獻峰.高校科研管理編外人員身份認同對工作投入的影響研究:高校歸屬感的橋梁作用[J].經濟研究導刊,2018(17):79-83.

[4]王琳,盧紅霞,周國勝,等.科研型事業單位編制外用工管理問題及解決思路[J].熱帶農業工程,2018,42(05):51-55.

[5]吳秋菊,龐博.科研院所編外聘用員工管理的問題與對策[J].中國人事科學,2020(12):19-24.

[6]趙文婷.科研事業單位編外人員薪酬設計——以M研究所為例[J].人力資源管理,2016(10):152-154.

[7]馬效恩.事業單位編外人員薪酬激勵問題及對策——以M市公立醫院為例[J].中國行政管理,2013(11):75-78.

[8]陳奕男.淺談民辦高校教師非經濟性薪酬體系構建——以河南省S民辦高校為例[J].今日財富(金融發展與監管),2011(11):258+241.

[9]李夢瑤.科研單位勞務派遣員工管理問題及對策分析[J].云南科技管理,2023,36(01):36-38.

[10]王寧.企業薪酬體系優化的原則與措施探討[J].企業改革與管理,2022(11):64-66.

[11]陳思明.論現代薪酬管理的理念及其特點[J].同濟大學學報(社會科學版),2004(02):70-75.

[12]方亞君.人力資源管理中薪酬激勵策略研究[J].內蒙古財經大學學報,2022,20(04):136-139.

[13]張章. JCY事業單位編外人員薪酬體系再設計研究[D].昆明:昆明理工大學,2017.

[14]郭莉蓉.S電大直屬學院編外人員薪酬體系優化研究[D].成都:西南交通大學,2020.

[15]程嘉茜.J公司寬帶薪酬體系構建研究[D].石家莊:河北地質大學,2022.

[16]雷忠.郴州市自來水有限責任公司薪酬體系優化方案研究[D].長沙:湖南大學,2013.

[17]吳曉霞.H公司薪酬管理體系優化設計[D].廣州:廣東工業大學,2022.

[18]張艷.BY醫院后勤崗位評價體系設計[D].蚌埠:安徽財經大學,2023.

[19]賴秋婷.P民辦職校薪酬體系優化研究[D].昆明:云南師范大學,2022.

[20]劉雪珊.SH公司技術人員薪酬體系優化研究[D].石家莊:河北地質大學,2022.

[21]趙祥宇,袁倫渠.薪酬設計與激勵[J].中國人力資源開發,2001(09):17-19.

[22]文躍然.薪酬管理原理[M].上海:復旦大學出版社,2009.

*基金項目:中國醫學科學院醫學與健康科技創新工程項目“生物醫學文獻信息保障與集成服務平臺”(項目編號:2021-I2M-1-033)。

(作者單位:中國醫學科學院醫學信息研究所。單連慧為通信作者)