中國文化記憶研究的量化考察、焦點回顧與演變態(tài)勢

【摘要】基于數(shù)據(jù)庫CNKI,使用CiteSpace知識圖譜分析軟件對國內文化記憶研究成果進行文獻計量分析,并對集體記憶、社會記憶、傳播策略、空間、文旅融合、文化認同與文學史等研究焦點進行成果綜述,努力呈現(xiàn)國內文化記憶研究的現(xiàn)狀,為其所形成的記憶范式發(fā)展提供啟示。

【關鍵詞】文化記憶;文獻計量;焦點;態(tài)勢

【中圖分類號】G02 ? ?【文獻標識碼】A 【文章編號】2097-2261(2024)10-0083-05

【DOI】10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2024.10.025

【基金項目】廣東省哲學社會科學規(guī)劃2023年度學科共建項目“記憶范式下粵港澳海商文化研究及其現(xiàn)代表達”(項目編號:GD23XZW08);廣州應用科技學院2022年度校級重點學科“新聞傳播學”項目(項目編號:2022GYKZDXK02);廣州應用科技學院2023年度教學質量與教學改革工程項目“新文科引領下漢語言文學專業(yè)寫作課程群構建與實踐面向”(項目編號:2023JG003)。

隨著新媒介技術的迭代更新,人類的生存境遇發(fā)生翻天覆地的變化,伴隨而來的現(xiàn)代性反思、社會認同與身份焦慮等問題引起學界的關注。如此,傳統(tǒng)文化資源如何在當代話語體系中實現(xiàn)建構、彰顯價值與凝聚共識顯得異常重要。根植于現(xiàn)代性語境中的文化記憶成為觀照與探究此類問題的切入角度。

文化記憶理論涉及回憶、認同與文化的傳承,最早可以追溯到20世紀20年代法國社會學家莫里斯·哈布瓦赫(1925)提出的“集體記憶”。他從家庭、階段等社會框架對記憶的影響出發(fā),將其定義為“一個特定的社會群體成員共享往事的過程和結果”[1],認為敘述記憶的過程并非恢復的過程,而是一個建構的過程。此后,阿拜·瓦爾堡、皮埃爾·諾拉、哈拉爾德·韋爾策等人在繼承哈布瓦赫集體記憶理論基礎上不斷豐富記憶研究,將記憶研究的觸角伸到空間,并從社會認同的角度關注記憶,認為社會記憶通過媒介發(fā)揮著傳承作用。20世紀90年代后,德國阿斯曼夫婦開創(chuàng)文化記憶研究,認為一個民族的文化記憶具有的凝聚性結構,使過去與現(xiàn)在的關聯(lián)得以建立,是社會群體共同的身份認知與文化認同的重要支撐。文化記憶的凝聚性結構在當下需要借助媒介載體(文本、儀式、意象系統(tǒng))進行固化和重構。這是記憶研究的一個新轉向,建立記憶與文化認同的關聯(lián)。可見,人文社科領域的記憶研究伴隨著西方現(xiàn)代化進程經(jīng)歷了萌芽與理論建構階段,歷經(jīng)了從個體記憶、集體記憶、社會記憶到文化記憶的演變過程。

20世紀90年代末新世紀初,立足于歷史與現(xiàn)實經(jīng)驗,中國學界開啟文化記憶研究,并逐漸顯示出明確的經(jīng)驗指向與問題意識。為整體把握文化記憶理論在中國的發(fā)展與態(tài)勢,本文基于數(shù)據(jù)庫CNKI,使用CiteSpace知識圖譜分析軟件對國內文化記憶研究成果進行文獻計量分析,并對集體記憶、社會記憶、傳播策略、空間、文旅融合、文化認同與文學史等研究焦點進行成果綜述,努力呈現(xiàn)國內文化記憶研究的概況,為其所形成的記憶范式發(fā)展提供啟示。

一、中國文化記憶研究成果的量化考察

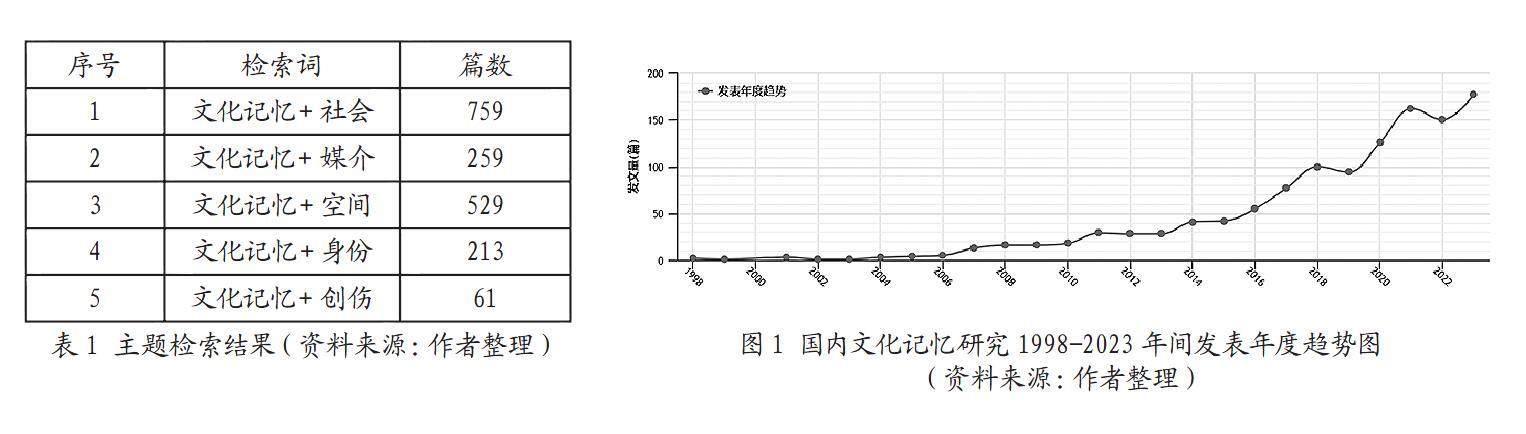

借助CNKI數(shù)據(jù)庫開展掃描式考察,我們發(fā)現(xiàn),國內文化記憶研究涉及文學、傳播學、歷史學、哲學、人文地理學等多個領域,是一門跨學科研究。現(xiàn)有研究主要集中在文化記憶基礎理論建構研究、文化記憶作為視角的應用研究、文化記憶在媒介中的呈現(xiàn)、文化記憶在空間中的建構及文化記憶與身份認同等方面的研究,涉及社會、媒介、空間、身份、創(chuàng)傷等基本概念,所以使用“文化記憶”結合以上概念進行主題檢索,找到的文獻數(shù)據(jù)共1821篇,具體如表1所示。

為更深入考察權威研究成果,在CNKI數(shù)據(jù)庫中將來源限定北大核心=Y或者CSSCI=Y,主題=文化記憶或者篇名=文化記憶或者關鍵詞=文化記憶,進行期刊文獻數(shù)據(jù)檢索,并手動剔除圖書推介、書評、目錄、封面等無關無效或關聯(lián)度較小的文獻,獲得從1998年2月20日至2023年7月26日的有效文獻共1013篇,并導出所得文獻的發(fā)文量年度趨勢,詳情如圖1所示。

另外,從圖1我們可以看出,中國文化記憶研究起步于1998年,遠遠滯后于西方國家。但從圖中的曲線可知,自90年代末新世紀二十多年來,文化記憶受到中國學界的持續(xù)關注,并呈現(xiàn)出熱度不斷攀升的趨勢。結合信息技術及媒介融合發(fā)展帶來的社會巨變,不難發(fā)現(xiàn),文化記憶研究立足于中國歷史與現(xiàn)實經(jīng)驗,逐漸顯示出明確的經(jīng)驗指向與問題意識,是其受到學界持續(xù)關注并熱點不減的重要原因。

二、中國文化記憶的研究焦點回顧

為對研究內容進行深度聚焦,使用知識圖譜分析工具CiteSpace對CNKI上所取1013篇文獻進行關鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡分析,最終生成的視圖所呈現(xiàn)的聚類分別為文化記憶、集體記憶、文化、記憶、文旅融合、文化認同與文學史研究。但個別聚類的含義過于寬泛,不能很好地聚焦研究內容。為更好地對研究成果進行焦點回顧,使用CiteSpace的LLR(對數(shù)似然率)算法對以上聚類視圖的內容進行換算,最終所得七個聚類為集體記憶、社會記憶、傳播策略、空間、文旅融合、文化認同與文學史研究,深度地揭示了中國文化記憶研究在發(fā)展進程中所形成的焦點問題。

(一)集體記憶

法國哈布瓦赫最早提出“集體記憶”,認為集體記憶是社會群體成員共享往事的結果,敘述記憶是一個重構過程而并非恢復過程。中國學者對集體記憶的研究成果體現(xiàn)在兩方面,一方面是以此為起點,在現(xiàn)代性語境中開展西方文化記憶理論的研究。金壽福(2017)認為文化記憶是記憶研究的深化與提升,而個人記憶具有社會性質,集體記憶并非個人記憶的總和,而是特定時代個人記憶的依據(jù)和調整的坐標[2]。王蜜(2022)認為,哈布瓦赫的“集體記憶”理論代表了記憶研究的社會學轉向,阿斯曼夫婦的“文化記憶”則代表了記憶研究的文化學轉向。記憶研究的兩次轉向是對現(xiàn)代時空結構巨變以及由此引發(fā)的身份認同的一種理論回應,是一種反思現(xiàn)代性的文化理論[3]。另一方面是探索集體記憶在文本中的呈現(xiàn)與表征。馮月季、王麗雅(2022)認為,中華民族文化共同體的身份認同本質上是民族集體記憶的重構[4],劉偉多(2022)認為文化記憶在經(jīng)典電影中的傳播依靠的是圖像喚醒大眾記憶,實現(xiàn)個體記憶與集體記憶的相融[5]。喻超、李丹夢(2020)以遲子建小說為載體,認為其以樸素的文學語言勾勒了東北歷史與現(xiàn)實的記憶框架,融匯了個人記憶與集體記憶的復雜樣貌,生成了東北記憶場域的意義空間[6]。可見,以集體記憶為焦點的研究普遍認為文化記憶是最終的生成與結果,指向身份認同,集體記憶只是其形式與內涵的表現(xiàn)。文化記憶是由個體記憶向集體記憶發(fā)展的最高級形態(tài)。但是其中也存在集體記憶與文化記憶概念相混的現(xiàn)象。

(二)社會記憶

國內社會記憶方面的研究橫跨社會學、文學、歷史學、傳播學等領域。不同學科的研究視角也有所差異。錢力成、張翮翾(2015)以社會記憶為記憶研究的總范疇,以社會記憶指代所有記憶,并在總結西方記憶研究的經(jīng)驗上指出中西方對話視野中的中國記憶研究的未來指向[7]。余金紅(2018)從節(jié)慶儀式建構社會記憶的角度,認為新媒介的出現(xiàn)影響了央視春晚建構社會記憶的話語權[8]。丁華東(2019)認為社會記憶是繼集體記憶后的建構性研究,歷史記憶、文化記憶、媒介記憶、空間記憶等都是社會記憶研究領域的深化與拓展[9]。夏翠娟(2022)認為從個體記憶、集體記憶到文化記憶是社會記憶范式的不斷生成。數(shù)字記憶是社會記憶的新形態(tài)與新常態(tài)。在新的知識交流環(huán)境中,個體記憶與集體記憶將產(chǎn)生雙向互動的關系[10]。在社會記憶的維度焦點上,國內學界尚未形成統(tǒng)一的定義,主要表現(xiàn)在兩方面,一方面是把社會記憶等同于文化記憶或一切記憶,另一方面是把社會記憶作為最高范疇,囊括一切記憶。總而言之存在概念過于寬泛指代不清晰的問題有待進一步理清。

(三)傳播策略

在傳播策略的焦點上,國內學者主要從三方面開展研究。一是探究新聞報道中對歷史重大紀念事件的記憶建構與傳播路徑;二是從文學作品、影視、短視頻等文本中探討傳統(tǒng)文化資源的激活與傳播問題,進而指出新媒體語境中傳統(tǒng)文化的傳承路徑;三是以各種文本為媒介載體探討國家或地區(qū)的形象建構問題。

戴盈(2014)通過對比中日美食紀錄片,指出民族文化的吸引力與凝聚力能夠有力實現(xiàn)國家形象建構與民族認同[11]。張順軍、廖聲武(2019)從凝聚性結構是文化記憶的闡釋維度,并將凝聚性結構的時間、空間與人形成的合力引入城市品牌傳播研究[12]。蘇士梅、白志如(2021)以紅旗渠事件及其形成的文化品牌與象征意義為對象,認為報刊、書籍、影視與舞臺劇等建立了紅旗渠的知識傳播與闡釋體系,使紅旗渠在社會敘事與話語變遷中走向符號化與隱喻化;在空間層面,紅旗渠歷經(jīng)了從地理標記到精神符號的演繹,在特定空間中的人際傳播建構共同記憶[13]。可以說,這篇文獻是國內文化記憶研究在傳播策略焦點上的典型代表。

(四)空間

在列斐伏爾空間觀影響下,國內學者一方面站在全球化信息浪潮與新媒介技術改變了人們對空間的體驗的背景下,探討新媒體空間對記憶的存儲、敘述甚至是重構問題。另一方面,帶著中國城市更新與城市化進程中的空間演變與文化認同焦慮,國內學者城市空間演變與城市文化記憶的關系,并試圖探究文化記憶在城市空間中的表現(xiàn)形態(tài)與建構社會認同的途徑。邵培仁(2010)認為實體空間(地鐵、郊區(qū)、城市等)是大眾傳播媒介,地理景觀通過空間媒介才能體現(xiàn)其象征意義和價值系統(tǒng),這也是他所建立的媒介地理學的主要研究對象[14];董琦琦(2014)認為,原本作為凝聚歷史與確立秩序的城市空間,卻隨著城市化浪潮全球化給人們帶來了一種創(chuàng)傷記憶[15]。盧照(2016)認為空間是生產(chǎn)、包裝、復制和傳播地方的媒介,以上海迪士尼為例,探討空間中的記憶如何形塑地方[16]。

(五)文旅融合

文旅融合的焦點最早的成果于2019年出現(xiàn),屬于文化記憶研究新的理論生長點,主要立足于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的視野,激活文化遺產(chǎn),以推動旅游發(fā)展促進鄉(xiāng)村振興為目的對文化集體記憶進行價值重構,于融合中建構旅游者的文化認同。

徐翠蓉、趙玉宗(2020)立足于國家認同的理論闡釋,指出文化遺產(chǎn)與紀念地等是符號象征意義系統(tǒng)集合而成的特定場域,文化讓旅游具有身份標簽的符號意義,從而實現(xiàn)自我文化身份的建構[17]。劉中華、焦基鵬(2021)從場景理論出發(fā),認為不同文化價值的都市場景促使不同階層進行文化消費實踐,指明上海文化記憶機構“非遺+旅游”的數(shù)字化轉型路徑[18]。明顯,文旅融合焦點問題主要認為,文化遺產(chǎn)是記憶的凝聚性結構,凝聚了群體集體記憶與精神動力。

(六)文化認同

文化認同始終貫穿文化記憶研究的主線。中國學界普遍繼承阿斯曼夫婦的理論,認為文化認同是文化記憶的最終指向,并以文學、影視、文化遺產(chǎn)為媒介載體,探究其中身份認同、國族認同、社會認同等方面的機制與舉措。王媛、胡惠林(2014)認為非物質文化遺產(chǎn)賦予了當時社會的人們集體性的文化意義與價值體認,是一種主體對集體性的想象與建構[19]。劉振怡(2017)認為文化記憶是文化認同最終生成的連續(xù)性內容與規(guī)范性機制,建構并保持著文化認同。文化認同是身份認同最核心的維度,包含著人們對傳統(tǒng)文化的眷戀與對現(xiàn)實的焦慮[20]。于文夫(2022)認為華語電影概念的提出是文化認同進步的表現(xiàn),而華語電影履行文化責任表現(xiàn)在對傳統(tǒng)美學風格的發(fā)揚與對文化認同的提升[21]。

(七)文學史研究

文學史研究的焦點問題主要集中在兩方面:一方面是文化記憶在文學敘事中的呈現(xiàn)與建構,另一方面是文化記憶對作家創(chuàng)作產(chǎn)生的影響。高興(2015)認為上海文化記憶對身份認同產(chǎn)生的影響規(guī)約著作家的文學創(chuàng)作[22]。楊華(2018)認為蘇小小文學形象建構在文學記憶與文學想象交互建構的意義框架中[23]。朱林(2020)關注少數(shù)民族文學史的生成,認為文學民族志是特定時期內在跨學科與跨文化的視野中的一種文學史寫作實踐,其最重要的功能是文化記憶與文化闡釋[24]。

總的來說,以上焦點問題實際上集中在文化記憶基礎建構研究、文化記憶作為視角的應用研究、文化記憶在媒介中的呈現(xiàn)與表征三方面。

三、中國文化記憶研究的演變態(tài)勢

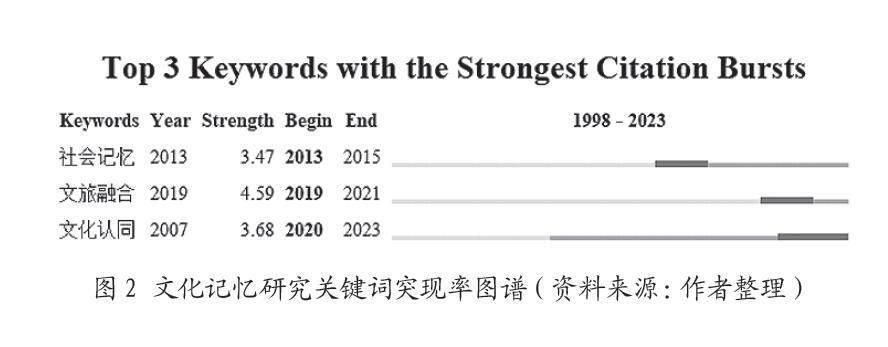

為從歷時角度依據(jù)驟增熱點觀測文化記憶理論在研究進程中演變態(tài)勢,在Cite Space對文化記憶研究的關鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡中獲取聚類圖譜后,通過對突現(xiàn)詞(burst term)功能對研究關鍵詞進行突變(burstness)檢測,生成關鍵詞突現(xiàn)序列圖譜(詳見圖2)。

由圖2可以看到,在中國文化記憶研究走過的二十多年中驟增的熱點只有三個,分別是社會記憶、文旅融合與文化認同,也正好與上述焦點問題中的其中三個相吻合,說明研究內容與主題波動不大,處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。最早出現(xiàn)并持續(xù)至今的是文化認同,這樣延續(xù)了西方文化記憶理論的功能最終與指向研究。這也是新世紀以來社會秩序與文化結構發(fā)生巨變所帶來認同焦慮的理論回應。

從當下語境中看,文化認同將在未來的演變態(tài)勢中一直持續(xù)。驟增強度最大的是文旅融合,這與新時代國家提升文化軟實力和文化產(chǎn)業(yè)國際競爭力促使其成為文化記憶研究的新的理論生長點,關注的是社會歷史文化固定遺存物中的記憶生產(chǎn)問題及其所具有的情感凝結與身份認同作用。而社會記憶的驟增所在的2013-2015年期間,正是中國短視頻萌發(fā)與發(fā)展的階段。短視頻作為一種蓬勃發(fā)展的新生媒介,對社會群體記憶的傳播具有不可估量的作用。

四、結語

記憶理論經(jīng)歷了從心理學、社會學到文化學的學科演變過程。文化記憶的產(chǎn)生與發(fā)展是自身邏輯與記憶理論深化的結果,更是源于深刻的現(xiàn)代性背景。國內學界也總在具體的歷史語境中不斷反思記憶,不斷推進記憶研究,取得了一定研究成果與實踐經(jīng)驗,理論旨趣日益多樣,但所指涉的內涵存在指代不明,認知固化的現(xiàn)象。再者,對文化記憶的實踐面向缺乏針對性。最后,在對西方理論移植過程中缺乏對歷史語境的“知識考古”。通過上述焦點回顧及演變態(tài)勢分析,中國文化記憶需進一步豐富理論建樹的同時積極對現(xiàn)實問題進行學術應答,把握功能主線的同時不斷尋找新的學術生長點。

第一,積極理清研究中所指涉內涵,防止陷入二元對立的窠臼。文化記憶的媒介載體總是在不斷發(fā)生變化,因媒介書寫的不斷變革,文化記憶的表征符號并非一成不變的,其背后所指涉的內涵總是隨著時代的發(fā)展而呈現(xiàn)不同的風貌,所以應從文化對話的動態(tài)視野中理解文化記憶的內涵,尤其是網(wǎng)絡與新媒體對記憶結構的改變。

第二,注重文化記憶的功能性,對現(xiàn)實問題進行有力的學術應答,提出有效解決措施。作為民族內部凝聚性結構的文化記憶,其主要功能是構建民族身份認同,保持本民族的文化認同,樹立民族的文化自信。故在探討文化記憶在媒介中的呈現(xiàn)與表征時,應進一步挖掘其對當下的現(xiàn)實功能作用,尤其是如何面對新世紀后的民族創(chuàng)傷及信息化浪潮帶來的文化虛無等問題。

第三,立足本土,在理論移植過程中注重語境的置換問題,在具體本土語境中對記憶文化進行溯源,厘清文化記憶在不同語境中雙向互動關系,挖掘本土文化記憶基因,在現(xiàn)實語境中對本民族文化記憶進行重構,在中西文化對話視野中建構一種中國話語的記憶范式。

總而言之,具有跨學科融合力的文化記憶理論為文當下化批判提供了新思路。中國文化記憶研究亟需直面現(xiàn)存問題,立足本土,理清內涵,把握未來指向,力爭在國際學界確立文化記憶的中國話語研究視角。

參考文獻:

[1]莫里斯·哈布瓦赫.論集體記憶[M].畢然,郭金華,譯.上海:上海人民出版社,2002:335.

[2]金壽福.揚·阿斯曼的文化記憶理論[J].外國語文,2017,33(02):36-40.

[3]王蜜.從“集體記憶”到“文化記憶”:現(xiàn)代性反思視域下的記憶研究[J].齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版),2022(11):21-24+36.

[4]馮月季,王麗雅.文化記憶與中華民族共同體意識建構[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2022,42(09):54-60+183.

[5]劉維多.懷舊觀眾群體的拓展——經(jīng)典電影重映的圖像喚醒與集體記憶[J].電影文學,2022(18):25-31.

[6]喻超,李丹夢.記憶、認同與想象——文化記憶視野下重讀遲子建長篇小說[J].廣西社會科學,2020(08):151-157.

[7]錢力成,張翮翾.社會記憶研究:西方脈絡、中國圖景與方法實踐[J].社會學研究,2015,30(06):215-237+246.

[8]余金紅.新媒介環(huán)境下央視春晚的社會記憶建構[J].四川戲劇,2018(10):46-49.

[9]丁華東.論社會記憶再生產(chǎn)的基本結構[J].思想戰(zhàn)線,2019,45(02):121-128.

[10]夏翠娟.構建數(shù)智時代社會記憶的多重證據(jù)參照體系:理論與實踐探索[J].中國圖書館學報,2022,48(05):86-102.

[11]戴盈.從文化支撐到民族認同和國家形象傳播——紀錄片《舌尖上的中國》和《壽司之神》的比較[J].現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學學報),2014,36(07):103-105.

[12]張順軍,廖聲武.城市品牌傳播的文化記憶理論闡釋維度[J].當代傳播,2019(04):71-75+89.

[13]蘇士梅,白志如.從物質到符號:紅旗渠的跨媒介敘事與跨時空傳播(1960-2020)[J].河南大學學報(社會科學版),2021,61(05):8-16.

[14]邵培仁.景觀:媒介對世界的描述與解釋[J].當代傳播,2010(04):4-7+12.

[15]董琦琦.空間場域與文化記憶的互文性關系研究[J].江漢論壇,2014(06):83-86.

[16]盧照.以空間為媒介:從浦東的“空間記憶”到迪士尼樂園的“消費空間”[J].新聞界,2016(15):2-7.

[17]徐翠蓉,趙玉宗.文旅融合:建構旅游者國家認同的新路徑[J].旅游學刊,2020,35(11):11-12.

[18]劉中華,焦基鵬.場景理論下上海文化記憶機構“非遺+旅游”融合發(fā)展新路徑[J].文化遺產(chǎn),2021(02):126-134.

[19]王媛,胡惠林.文化認同:非物質文化遺產(chǎn)存續(xù)發(fā)展的核心機制[J].福建論壇(人文社會科學版),2014(10):49-55.

[20]劉振怡.文化記憶與文化認同的微觀研究[J].學術交流,2017(10):23-27.

[21]于文夫.華語電影傳統(tǒng)美學風格塑造與發(fā)揚的文化認同意義[J].文藝爭鳴,2022(09):183-186.

[22]高興.尋找“上海”:文化記憶理論與上海文學研究[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),2015,44(02):93-102.

[23]楊華.蘇小小形象的歷史生成:文化記憶與文學想象[J].浙江學刊,2018(04):146-154.

[24]朱林.文學民族志:民族文學的文化記憶與闡釋功能[J].民族文學研究,2020,38(05):39-41.

作者簡介:

陳雍(1986-),女,副教授,文學碩士,廣州應用科技學院城鄉(xiāng)文化發(fā)展中心研究員,廣州工商學院粵港澳大灣區(qū)文化傳承與創(chuàng)新研究所研究員,研究方向:文藝批評與新媒體文化研究。