新疆兵團紅色題材繪畫研究

胡渝曼

文章編號:1008-3359(2024)05-0043-07

中圖分類號:J205

文獻標識碼:A

【摘?? 要】本文圍繞新疆兵團紅色題材繪畫展開研究。首先,對紅色文化的概念和兵團紅色主題創作的獨特性進行簡要描述,強調其深深植根于黨領導下的革命和建設活動中,是一種具有革命性和前沿性的獨特文化表現。其次,就新疆兵團畫家對紅色題材繪畫的創作實踐進行深入探討,分析其描繪新疆兵團建設場景、塑造兵團人物形象,以及反映新疆地域文化特色等方面的表現。最后,通過對繪畫作品的分析與解讀,總結新疆兵團紅色題材繪畫在中國美術史上的獨特地位,以及對兵團發展和文化傳承的重要意義,強調在繼承和弘揚兵團精神,以及弘揚社會主義核心價值觀方面所起到的關鍵作用。

【關鍵詞】新疆兵團? 紅色題材? 繪畫創作

在中國藝術史上,新疆兵團紅色題材繪畫作為一種具有獨特歷史價值和文化內涵的藝術門類,展現了中國共產黨領導下兵團建設與發展的歷程,以及兵團人民的奮斗精神和兵團的時代風貌。它不僅能夠生動地捕捉新疆兵團成長軌跡歷史,還能深刻體現兵團精神和新疆地域文化的獨特性。本文研究目的在于深刻理解新疆兵團紅色題材繪畫的演變歷程和藝術實踐,以及對兵團發展和文化傳承所起到的關鍵作用。

一、新疆兵團簡介

新疆地處中國西北邊陲,新疆生產建設兵團是在特殊的地理、歷史背景下成立的。新疆生產建設兵團艱苦奮斗,忠誠履行著國家賦予的屯墾戍邊的光榮使命。由于屯墾戍邊的歷史背景,新疆生產建設兵團不僅是中國現代社會變遷背景下的一個歷史觀念,而且是一個負責執行屯墾戍邊使命,實施黨、政、軍、企一體化的特殊社會組織。兵團為推動新疆發展、增進民族團結、維護社會穩定、鞏固國家邊防作出了不可磨滅的歷史貢獻。

(一)新疆兵團歷史與發展

新疆兵團的成立背景與中華人民共和國成立后國家對邊疆地區加強管理、維護國家安全的需要密切相關。20世紀50年代初,由于新疆地區地理位置特殊,同時民族團結與發展問題也亟待解決。在這種情況下,我國政府決定成立新疆兵團,以加強對新疆地區的軍事力量布局和邊境管理,維護國家安全、促進新疆地區的經濟發展和民族團結。1954年,新疆生產建設兵團正式宣布成立。響應國家號召,超過十萬的官兵選擇就地轉業,一批又一批復員轉業軍人、城鄉青壯年和大中專畢業生從祖國四面八方陸續來到新疆,加入兵團這支新中國屯墾戍邊大軍。他們結合勞動和武力,肩負屯墾戍邊任務,組建了一支“不吃軍糧,不穿軍裝,不吃軍餉,永不轉業”的生產隊、戰斗隊和工作隊,充分發揮建設大軍、中流砥柱、銅墻鐵壁作用。

20世紀50—60年代,新疆兵團在多個方面都取得了引人注目的成就,步入屯墾和戍邊工作的黃金階段,雖然新疆兵團在20世紀70年代遭遇曲折,甚至曾經一度被撤銷,但自20世紀80年代初重新建立以來,兵團逐步調整結構,不斷發展和變革,重新煥發出強大的生機與活力,逐漸成為推動新疆地區經濟社會發展的重要力量之一,為新疆的繁榮穩定作出重要貢獻。從此在其漫長的歷史進程中,新疆兵團肩負著加強西北邊境防御和維系民族團結的重大政治責任。兵團人克服罕見的生存、生產困難,扎根邊疆,報效國家,在天山南北、亙古荒原上創造出人類發展奇跡。

(二)兵團精神

新疆生產建設兵團成立以后,兵團人民在屯墾戍邊活動日益發展的過程中,產生了矢志不渝地維護祖國統一大業的愛國主義精神。大量的熱血青年遠赴邊疆,投身于祖國的邊疆建設和保衛中,維護邊疆穩定發展。屯墾軍民團結一心、奮力拼搏,磨煉出熱愛祖國、開拓進取、艱苦奮斗、無畏拼搏、無私奉獻為核心的兵團精神,這種精神文化在一代代傳承與發揚,也是保持兵團屯墾戍邊事業長盛不衰的重要條件。這種愛國主義精神支撐著兵團人在極為艱苦的條件下,為維護國家安全穩定、為促進祖國人民的和諧幸福發展作出巨大貢獻,表現出無畏拼搏的精神,以及對國家無限忠誠的品質。如今兵團各項事業取得重大成就,也正是一代代兵團人實踐兵團精神的結果。

二、新疆兵團紅色題材繪畫概述

紅色題材中的紅色,即紅色文化,源自中國共產黨將馬克思主義理論與中國革命、建設和改革實踐相結合所形成的一種具有革命性和先進性的特殊文化形態。紅色文化不僅具有特殊的物質表現形式,還蘊含著豐富的精神內涵。新疆兵團紅色題材創作就是以井岡山精神、延安精神、南泥灣精神等優秀革命傳統為紅色基因,以“熱愛祖國、無私奉獻、艱苦奮斗、開拓創新”的兵團精神為核心,以兵團文化、兵團建設與發展為內容的文學、繪畫、攝影、雕塑等物質載體。

(一)紅色題材在中國藝術史中的地位與發展

紅色主題在中國藝術歷史上占有顯著位置,它在各個歷史階段都起到了獨特的作用,展現了中國在社會、政治、經濟和文化方面的發展特色和演變。

從20世紀初直至20世紀中期,革命和戰爭是這段歷史的中心議題。在這一時期,紅色題材在中國藝術中具有顯著的領導作用,大量的繪畫、雕塑、宣傳畫等藝術作品都以革命、戰爭、英雄人物為題材,以此來展現革命事業的激烈,以及人民的英勇斗爭。中華人民共和國成立初期,當時紅色題材的創作逐漸成為主導。劉開渠的作品《勝利渡長江》(見圖1)創作于這一時期,生動記錄了中國共產黨領導下的革命斗爭和社會主義建設的壯麗畫卷。

中華人民共和國成立后,中國藝術進入社會主義建設時期,紅色題材在藝術創作中仍占據重要地位,但其表現形式發生著變化。藝術家更加注重人民生活的美好和社會主義建設成就,紅色題材逐漸與生活、勞動、愛情等日常主題相結合。這一時期的紅色題材作品更加多樣化,不僅有英雄史詩般的宏偉敘事,還有對普通人生活的真實描繪。中國在改革開放進程中持續發展,紅色主題在現代藝術作品中仍然有著其獨特的位置,其呈現方式更為多元化。藝術家們不斷嘗試各種創新的藝術表現手法和媒介,不只是傳統的繪畫和雕塑,還開始研究攝影、影像和裝置等多種藝術形態,展現出他們的探索與超越。當代紅色題材的創作越來越注重其個性和多樣性,通過多樣的表現手法和方法,紅色題材的內容得到重新詮釋和創新,以多角度展現其所具有的深意和價值。而且,一些紅色題材作品也展示出一種回溯和懷舊情感,通過重新詮釋革命歷史,促使大家對社會當下狀況及歷史進行深度反思。

綜上所述,紅色題材在中國藝術史中扮演著重要角色,不僅反映了中國革命歷史的壯麗史詩,而且記錄了中國社會主義建設的光輝歷程,在當時激勵著人們前行,而且在今天仍然具有歷史回顧的重要意義,是社會主義建設的生動寫照。紅色題材繪畫在當代藝術中仍然具有很大的影響力和表現空間。

(二)新疆兵團紅色題材繪畫的形成原因

我國長久以來都在大力弘揚紅色革命傳統,將紅色題材作為傳播社會主義核心價值觀的重要途徑之一。在新疆,兵團作為支撐革命使命的主要力量,兵團形象及其背后的歷史故事為傳遞社會主義核心精神提供了關鍵渠道。這種特殊的歷史背景下,紅色題材繪畫成為一種自然的表達方式,新疆兵團紅色題材繪畫能真實且富有生動性地展現兵團的光輝歷程、英雄風采,以及艱難的奮斗經驗。通過這些紅色作品,觀眾有機會深切體驗新疆兵團對革命事業所作出的巨大貢獻,同時也能夠感受到兵團人民在困境中展示的堅毅奮斗精神。新疆兵團紅色題材繪畫作品不僅是對兵團歷史的再現,更是對社會主義核心價值觀的弘揚。除此之外,新疆地區具有特殊的地域位置、豐富的民族文化,以及社會背景,這些都為新疆兵團在紅色背景下的繪畫創作提供了豐富的靈感和素材。因此,新疆兵團的紅色題材繪畫作品不僅是歷史趨勢下的必然產物,也標志著時代的精神與藝術創新的融合。

(三)新疆兵團紅色題材繪畫的歷史意義

新疆生產建設兵團作為中國共產黨在新疆地區的先鋒力量,對新疆地區的社會進步和經濟發展起著不可替代的作用。新疆兵團紅色題材繪畫以其獨特的藝術形式,將兵團的光榮歷史、英雄形象和社會貢獻生動地展現在觀眾面前,激發了人們的愛國情感,弘揚了社會主義核心價值觀。這些紅色作品不僅是對兵團歷史的生動記錄,也是對革命精神和民族團結力量的生動詮釋,更是以生動的方式講好兵團故事,傳承弘揚兵團精神,具有重要的歷史意義和時代價值。通過這些作品,人們能夠深刻領悟到兵團在新疆的重要地位和作用,有利于促進社會主義文化建設和中華民族的繁榮昌盛。

三、新疆兵團畫家紅色題材繪畫的創作實踐

新疆兵團紅色題材繪畫承載著兵團建設與發展的歷史軌跡,展現著兵團人的奮斗精神和時代風貌。本章將深入探討新疆兵團紅色題材繪畫的創作實踐,從描繪兵團建設場景、塑造兵團人物形象到反映新疆地域文化特色,通過對這些作品進行分析與解讀,更好地理解其對兵團發展和文化傳承的重要意義。

(一)描述兵團的建設與發展

新疆生產建設兵團創建初期,美術工作主要是隨軍進疆的軍旅畫家來完成的。這些畫家以紅色題材為主題,作品多表現屯墾建設新家園。這些作品不僅表現了當時新疆的開墾歷程,也傳遞了團結奮斗、開拓進取的時代精神。如熊新野的《進疆第一年》(見圖2),描繪解放軍進駐新疆第一年的寒冬季節,在冰天雪地的郊野用“爬犁”拉運石塊進行水利建設的一個壯觀場面。還有黃戈捷的《瀚海新歌》,畫面生動反映了在沙漠中改造自然、發展生產的奇跡,傳達了兵團人在順應自然中改造自然壯麗詩篇的生命意識。

“文化大革命”時期兵團紅色題材繪畫受外在社會的政治影響要遠遠大于藝術本身的內在發展規律,這個時期的作品主要是描述兵團的建設與發展。周殿鰲的作品《定叫紅山出平湖》(見圖3),展現了當時新疆生產建設兵團人民的堅毅精神。在作品中,大片的黃沙、戈壁和峻峭的山體反映了新疆的自然條件,與此同時,畫面上密密麻麻的人群展現了兵團人不畏艱險、艱苦奮斗的精神面貌。

1981年兵團建制恢復,1982年新疆兵團美術與書法家協會成立,標志著新疆兵團美術有了官方組織指導。這一舉措促使兵團美術組織化、規范化,加快了兵團美術創作的專業化進程。畫家們用更加客觀的眼光觀察兵團現狀,呈現了兵團政治、建設、生產、生活等各個方面的真實情況。同時,一些作品也開始涉及當時社會經濟、文化、環境等方面的問題,反映了社會變遷對兵團和兵團人民的影響。如段保國的版畫作品《安得廣廈千萬間》(見圖4),畫面表現了兵團職工在新疆這片土地上奮力拼搏、戰天斗地、改造沙漠的壯闊場面。

(二)兵團人物形象的呈現

新疆生產建設兵團在創建初期以奉獻青春的軍墾戰士為創作對象,塑造英雄形象,歌頌英雄事跡,展現創業新氣象,以軍墾戰士自力更生、艱苦創業為主題對兵團人物形象進行呈現,旨在激勵更多的人投身于兵團建設中。此外,這一時期尤以女性題材最突出。在兵團建設初期,許多女性積極響應國家號召,遠離故土來到邊疆開發建設,成為第一代兵團人,畫中的她們并沒有驚艷的外貌,也不重在描述傳統仕女的嬌羞神態,旨在歌頌積極健康、親切樸素的勞動形象。這種描繪方式主要強調女性的獨立、自信和勞動價值,如黃戈捷的作品《保衛豐收》(見圖5),呈現了一種堅毅、果敢的女性形象,彰顯了女兵在建設新疆、發展兵團的過程中發揮的重要作用,同時也反映了對于勞動女性的尊重和重視。

“文化大革命”時期,工農兵形象在當時是重要的紅色題材,他們被塑造成社會主義生產建設的中堅力量,同時也被視為革命的繼承者和領導者,他們充滿朝氣和活力的精神面貌象征著社會主義大發展和大繁榮的需要,展現的是人民群眾自強不息、團結奮進的精神風貌。如魏謙的作品《軍民同練》(見圖6),在邊境農場,解放軍向牧民講授埋雷方法。大家圍坐在一起,邊學習、邊實踐。牧民與邊防部隊的解放軍一起軍民聯防,共同保護祖國邊境線的安全。

1982年之后,新疆生產建設兵團的美術發展開始全面繁榮。與20世紀80年代之前以版畫為主的單一表現形式相比,這一時期的美術作品表現變得更加豐富多樣。兵團紅色題材繪畫在表現方式和門類上也發生了顯著變化。藝術家們開始嘗試新的表現手法和藝術形式,例如:繪畫、雕塑、攝影、水彩畫等。這些多樣化的表現方式豐富了紅色題材的表現形式,使得作品更具有觀賞性和藝術性。

在這個階段女性題材依舊突出,盧長的工筆人物畫作品《祖國在我心中》(見圖7)整張畫色調沉穩、厚重,畫面以黃綠色為底色,寓意兵團戈壁沙漠的自然環境,前后呼應,這幅作品生動表達了兵團人不朽的屯墾戍邊和愛國主義精神。畫面中一位女子身穿軍裝正在敬禮,左側有一面迎風飄揚的五星紅旗,人物形象刻畫得生動傳神,女戰士的眼神中充滿堅毅。

此外,藝術家們更加注重挖掘兵團建設過程中的典型故事和代表人物,通過他們的事跡和形象來展現兵團的光榮歷程和精神風貌。王曉明的作品《王震、陶峙岳、張仲瀚規劃石河子新城》(見圖8)描繪的是王震將軍與二十二兵團司令陶峙岳、政委張仲瀚在戈壁荒原上規劃石河子新城建設的場景。兵團的前輩們細心觀察、不畏艱難,正是因為有了他們不斷開拓,才有了如今戈壁灘上的明珠——石河子。這些作品不僅是對兵團建設的贊美,更是對時代精神和社會主義核心價值觀的弘揚。

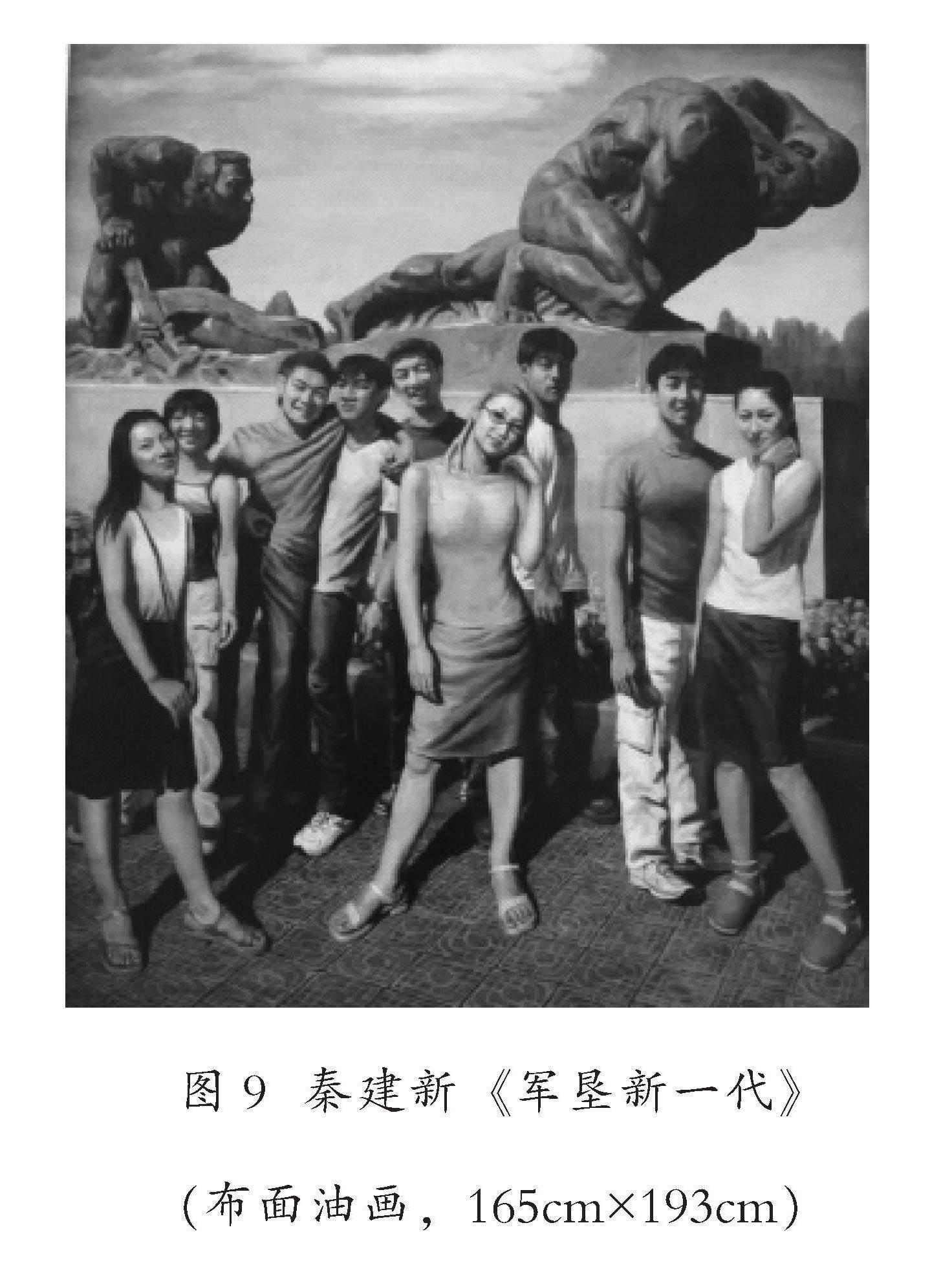

描繪兵團新一代是現在新疆兵團表現紅色題材的另一種方式。秦建新的作品《軍墾新一代》(見圖9)描繪的是年輕一代的兵團建設者,采用兵團第八師石河子市的一個著名地標雕塑——軍墾第一犁作為畫面中的主要場景,軍墾第一犁刻畫了三個裸露著上身的墾荒戰士像賣力的耕牛一樣奮力拉犁,深陷的雙腳、勾起的腳趾和猛烈起伏的筋肉,無不表現出戰士們火熱的狀態。通過畫面細節的刻畫與畫面整體氛圍的把握,作品呈現出一種類似紀實照片的真實感和深度,無論是對于主體人物的描繪、背景雕塑的描繪,還是對于地面的細節刻畫都十分寫實。此畫表達了新一代兵團人對于兵團前輩和兵團精神的贊揚與傳承,將不斷無私奉獻、開拓創新,以新一代兵團建設者的身份再創兵團輝煌新篇章。

(三)新疆地域文化特色的反映

新疆各個民族在生活飲食、服飾建筑、節日禮儀上具有鮮明地域特征和民族特色,在20世紀80年代之前,兵團反映新疆地域文化特色的繪畫作品較少,20世紀80年代之后,兵團建制恢復,在繪畫方面,畫家對于表達自我的創作逐漸擺脫枷鎖,比如徐庶之的《帕米爾集市圖》(見圖10)作為第七屆入選的唯一一張山水作品,通過點景人物表現出“高山之鷹”的塔吉克族人民牽著馱貨物的牦牛和駱駝,穿過陡峭的山川抵達集市的場景,遠處的集市人數眾多,熱鬧非凡,充滿濃烈的西北神韻。

此外,對新疆特有的植被花果動物也有描繪,像畫家康新蓮描繪的作品《和平》(見圖11),胡楊粗壯的根部是畫面的視覺最大處,加上兩只和平鴿,四周繁花似錦,隱含著畫者希望和平猶如胡楊樹那般永恒長存。

還有很多描繪新時代新疆文化生活發展的作品,如李子的作品《吉日·巴扎》(見圖12),通過描繪多樣化且富有內涵的人物塑造,該畫面生動呈現了新疆少數民族群體趕集的熱烈和活潑場面。在所展示的圖像之中,可以清晰地觀察到眾多預示新疆發展的場景和工具,如:快遞服務、交通工具趕集、電商送貨之類,這些元素都真實地反映了新疆新時代的成長與繁榮。這個時代的眾多藝術作品不僅通過藝術手段呈現新疆的變遷和進步,傳遞出對新疆經濟與社會發展成果的高度贊賞和確認,而且這些作品能夠更好地讓觀者認識新疆的歷史變遷,進一步推動不同地區文化的交融與深度解讀。

縱觀新疆兵團紅色題材藝術作品,使筆者強烈感受到新疆兵團紅色題材繪畫隨著社會文化背景的轉變、藝術家的思維方式和藝術家所處環境的演變而呈現出不斷創新的趨勢。這些作品是對特定歷史相關聯的社會政治文化背景的某種回應。此外,隨著新疆經濟的飛速增長,以及社會持續向前發展,新疆兵團紅色題材繪畫作品將更加傾向于表現人民群眾的日常生活、工作和精神面貌。為了更好地展現民族和地域文化,藝術家們深入探索民族特色,創作出充滿時代氣息和社會關懷的畫作,為社會主義文化建設和精神文明建設作出巨大貢獻。

四、結語

新疆兵團紅色題材繪畫既是對兵團發展歷程和兵團精神的生動表達,也是對新疆地域文化特色和民族精神的深刻反映。這些紅色題材繪畫作品以其豐富多彩的藝術表現和深刻的時代內涵,表現了兵團人民在革命斗爭、生產建設和文化傳承發展中所展示出來的艱苦奮斗和不懈追求。通過對這些作品進行研究,更深刻地理解了新疆兵團紅色題材繪畫在中國美術發展歷史上的重要地位,以及其對于兵團持續發展和文化傳承的深遠影響。新疆兵團紅色題材繪畫實踐有助于加深人們對新疆兵團紅色題材繪畫的理解與認知,同時也為兵團的精神傳承和進一步推廣提供了有力支持。

參考文獻:

[1]藝公.紅色題材創作與紅色收藏 專家學者縱論“世紀偉業——中國繪畫藝術特展”的啟示[J].藝術市場,2008(01):128-133.

[2]段保國,李欽曾.新疆生產建設兵團的美術創作與發展[J].美術觀察,2011(05):19-21.

[3]周珩幫.文革時期新疆兵團美術創作的類型和特征[J].石河子大學學報(哲學社會科學版),2012(02):26-32.

[4]鮑時東.井岡紅色題材繪畫創作的語境演變與風格特征[J].南京曉莊學院學報,2023(04):98-102+124.

[5]劉媛媛.新疆生產建設兵團美術研究[D].烏魯木齊:新疆師范大學,2012年.

[6]王雪.1980年以來新疆兵團屯墾戍邊題材人物畫研究[D].烏魯木齊:新疆藝術學院,2019年.

[7]張浩.新時代兵團紅色文化傳承研究[D].石河子:石河子大學,2020年.

[8]馬雅茹.新疆兵團屯墾戍邊人物題材水彩畫創作研究[D].烏魯木齊:新疆藝術學院,2021年.

[9]曹啟東.新疆軍墾文化在兵團題材雕塑創作中的應用研究[D].烏魯木齊:新疆藝術學院,2021年.

[10]鄭子昂.紅色·記憶-贛南紅色題材國畫作品創作實踐與表現[D].贛州:贛南師范大學,2021年.

[11]曠委.八十年代以來新疆工筆畫研究[D].烏魯木齊:新疆藝術學院,2023年.

[12]李靜怡.80年代以來新疆國畫發展研究[D].烏魯木齊:新疆藝術學院,2023年.