中醫特色護理對腦卒中痙攣性偏癱患者生命質量與睡眠質量的影響

彭琳惠

摘要 ?目的:綜合分析中醫特色護理對腦卒中痙攣性偏癱患者生命質量與睡眠質量的影響。方法:選取2021年12月至2022年12月福建中醫藥大學附屬人民醫院收治的缺血性腦卒中痙攣性偏癱患者76例作為研究對象,按照隨機抽樣方法分為對照組和觀察組,每組38例。給予對照組患者常規護理,而觀察組加以中醫特色護理,對2組護理后的生命質量(SS-QOL)以及睡眠質量(PSQI)、肢體痙攣狀態(Ashworth)、肢體功能(FMAS)以及不良反應發生情況進行比較。結果:護理后,觀察組的SS-QOL、FMAS高于對照組,PSQI、Ashworth得分均低于對照組( P <0.05);觀察組的不良反應發生率為7.89%,低于對照組的26.32%( P <0.05)。結論:在腦卒中痙攣性偏癱患者中采用中醫特色護理具有積極意義,能夠有效改善患者的臨床癥狀與睡眠質量,預防不良反應,并可提高生命質量,優化預后,值得臨床推廣。

關鍵詞 ?中醫特色護理;腦卒中;痙攣性偏癱;生命質量;睡眠質量

The Effect of Traditional Chinese Medicine Characteristic Nursing on the Quality of Life and Sleep of Stroke Patients with Spastic Hemiplegia ?PENG Linhui

(Department of Neurology,Affiliated People′s Hospital of Fujian University of Traditional Chinese Medicine,Fuzhou 350001,China)

Abstract Objective: To comprehensively analyze the impact of traditional Chinese medicine characteristic nursing on the quality of life and sleep of stroke patients with spastic hemiplegia. Methods: This study selected 76 patients with ischemic stroke spastic hemiplegia admitted to Fujian University of Traditional Chinese Medicine Affiliated People′s Hospital from December 2021 to December 2022 as the research subjects.They were randomly divided into two groups,with 38 cases in each group.Provide routine nursing care to the control group patients,while the observation group receives traditional Chinese medicine characteristic nursing care.Compare the quality of life(SS-QOL) and sleep quality(PSQI) of the two groups after nursing care; Compare the limb spasticity status(Ashworth),limb function(FMAS),and incidence of adverse reactions between the two groups after nursing care. Results: After nursing,the SS-QOL and FMAS of the observation group were higher than those of the control group,while the PSQI and Ashworth scores were lower than those of the control group( P <0.05).The incidence of adverse reactions in the observation group was 7.89%,which was lower than the control group′s 26.32%( P <0.05). Conclusion: The use of traditional Chinese medicine characteristic nursing in stroke patients with spastic hemiplegia has positive significance,can effectively improve clinical symptoms and sleep quality,prevent adverse reactions,enhance quality of life,optimize prognosis,and is worthy of clinical promotion.

Keywords ?Traditional Chinese medicine characteristic nursing; Stroke; Spastic hemiplegia; Quality of life; Sleep quality

中圖分類號:R248 文獻標識碼:A ?doi: 10.3969/j.issn.2095-7130.2024.03.015

腦卒中是一種常見的急性腦血管疾病,可導致患者的神經功能異常,并留下不同程度的后遺癥,痙攣性偏癱是腦卒中后常見的臨床癥狀之一,以肌肉痙攣為特征,對患者的日常生活造成極大的影響[1]。同時,腦卒中后偏癱易引起一定的睡眠障礙,具體的原因尚不明晰,其癥狀主要包括失眠、嗜睡、睡眠呼吸障礙、發作性睡病等。夜間睡眠時,往往會有精神障礙等表現,這對患者的功能恢復有很大的影響,也不利于其生命質量和預后的提高[2]。以往對于腦卒中后的痙攣性偏癱患者,臨床上主要采用的是康復訓練進行干預,但其療效受限于患者的依從性,且對運動功能的提高、睡眠質量的改善等作用均十分有限[3]。中醫特色護理是基于中醫穴位和經筋理論,注重整體理念,可以運用舒筋、通絡等護理手段,在不同層面上實現對患者身體狀態的綜合改善,從而實現良好的康復效果[4]。本研究具體分析中醫特色護理對腦卒中痙攣性偏癱患者生命質量與睡眠質量的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021年12月至2022年12月福建中醫藥大學附屬人民醫院收治的缺血性腦卒中痙攣性偏癱患者76例作為研究對象,按照隨機抽樣方法分為對照組和觀察組,每組38例。對照組中男21例,女17例,年齡48~80歲,平均年齡(68.45±10.41)歲,病程1~15個月,平均病程(5.21±1.04)個月;觀察組中男22例,女16例,年齡49~78歲,平均年齡(68.50±10.33)歲,病程1~14個月,平均病程(5.17±0.96)個月。一般資料經統計學分析,差異無統計學意義( P >0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入標準 1)年齡45~80歲;2)入院經檢查,確診為缺血性腦卒中,且符合《中醫康復臨床實踐指南·缺血性腦卒中(腦梗死)》[5]中相關標準,且伴發痙攣性偏癱;3)臨床病史檔案記錄真實、完整;4)對本研究知情同意,并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 1)伴有其他臟器器官嚴重損害;2)伴有惡性腫瘤;3)發病前存在認知異常或精神類疾病;4)血流動力學異常;5)嚴重藥物、食物過敏;6)不愿參與本研究或依從性不佳。

1.4 護理方法

2組患者均給予常規護理,即按照院內神經內科的護理標準進行治療和護理,包含常規的基本用藥,合并有其他慢性基礎疾病的患者對癥給予降壓、降血糖和降脂等治療。提供必要的心理護理,防止痙攣體位等。給予常規的康復鍛煉,逐步恢復機體能力的原理是從被動到主動、運動量從小到大地進行。

觀察組在上述基礎上加以中醫特色護理,具體方式為:1)耳穴埋豆:選穴以神門、皮層下、垂前、交感等占主要。用75%的乙醇對腧穴及周邊進行消毒,選取合適的腧穴,用拇指和食指適當的按壓,使患者耳部出現酸、麻、脹的感覺,并使之處于可忍受范圍;護理人員教給患者家屬進行耳穴埋豆的方法,并讓其按照規定的時間在埋豆中給予按摩,2次/d,按穴2 min/次,每3 d更換1次耳穴豆,連續治療1個月。2)針刺:選擇極泉、內關、陰陵泉、三陰交等穴位。針頭垂直于皮下刺入,然后緩慢捻轉,1次/30 min,1次/d,連續針刺5 d后休息2 d,隨后再次施針,共治療1個月。3)艾灸:選擇血海穴、涌泉穴和足三里穴,3~5 min/次,在紙頁的正中央切一小孔,將艾條放置在圓孔內,防止艾灰脫落灼傷肌膚。艾灸1次/d,10次為1個周期,休息2 d后再進行下一個周期的艾灸,一共進行3個周期。4)中藥熏洗:以透骨草、芍藥、伸筋草各30 g,桂枝、木瓜、獨活、牛膝、紅花各15 g,加500 mL水煎成中藥濃縮劑,去滯取汁1 000 mL,采用桶式熏蒸器熏蒸下肢,接通電源,將蒸汽加熱至40~42 ℃,將下肢暴露在外,然后用毛巾被蓋住膝關節,30 min/次,1次/d,連續熏蒸4周。5)穴位電刺激:在正極板和負極板上分別嵌合電極片;用醫用級貼片緊密貼于穴位(上肢上臂肘、曲池、懸鐘、陽陵泉等)及皮膚有關部位,并用繃帶(或敷料、沙包等)將極板固定、按壓;完成后,關閉電源,放松極板,移除治療用的電極片,并用水或鹽水沖洗與電極片接觸的有關區域。隔日進行1次,20 min/次,治療時間為1個月。6)穴位貼敷:將吳茱萸研磨成粉,加醋調為糊狀;患者取仰臥或半側臥位,先對所貼敷穴位進行消毒,再用專用貼紙貼于足三里、三陰交、陰陵泉等穴位上,1周進行4 d,治療時間為1個月。7)睡眠干預:在治療初期,要培養患者良好的睡眠習慣,如:不受噪聲影響、避免燈光影響、增加日常活動等,可通過中醫情志護理等方式緩解患者入睡前的心理情緒。同時,良好的家庭和社會支持,恰當的心理輔導能增強患者的自信心,提高其睡眠質量。所有觀察組患者均根據自身病情情況、個體耐受性、喜好等因素綜合考量,選擇最為合適的3~4個項目進行全程干預,同時所有患者輔之以針對性的藥膳護理、生活指導與情志護理,具體為根據患者的實際情況,確定不同的情緒和心理表現,并對其進行相應的護理。2組的干預時間均為1個月。

1.5 觀察指標

1)對護理后的生命質量以及睡眠質量進行比較:采用腦卒中專用生命質量量表(SS-QOL)評估生命質量,共包含12個大項目,量表總分為100分,分值越高表示生命質量越好;采用匹茲堡睡眠質量指數量表(PSQI)評估睡眠質量,量表總分為21分,分值高低與睡眠質量成反比。2)對2組護理后的肢體痙攣狀態和肢體功能進行比較:采用Ashworth肌張力分級標準進行痙攣狀態的評估,根據肌張力有無升高、升高程度,將其分為0~4個等級進行評分;采用Fugl-Meyer運動功能評估量表(FMAS)對肢體功能進行評估,量表分上肢功能(66分)與下肢功能(34分),分值高低與肢體功能優劣成正比。3)對2組不良反應發生情況進行比較:包含肢體麻木、視物模糊、胃腸道不適、失眠、嗜睡等,記錄實際情況。

1.6 統計學方法

采用SPSS 20.0統計軟件進行數據分析,計量數據用均數±標準差( ?±s )表示,采用 t 檢驗;計數資料用百分率(%)表示,采用χ2檢驗,以 P <0.05為差異有統計學意義。

2 結果

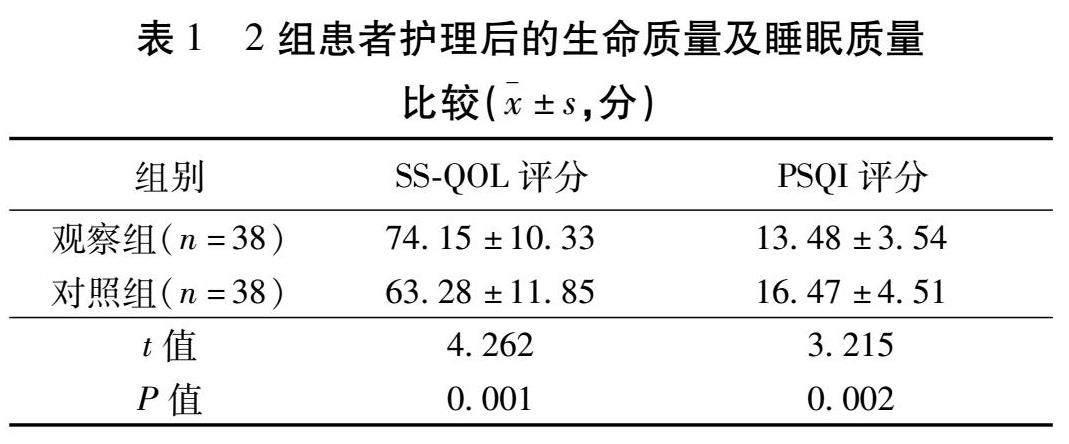

2.1 2組患者護理后的生命質量及睡眠質量比較 ?護理后,觀察組SS-QOL高于對照組,PSQI評分低于對照組( P <0.05),差異有統計學意義。見表1。

2.2 2組患者護理后的肢體痙攣狀態和肢體功能比較

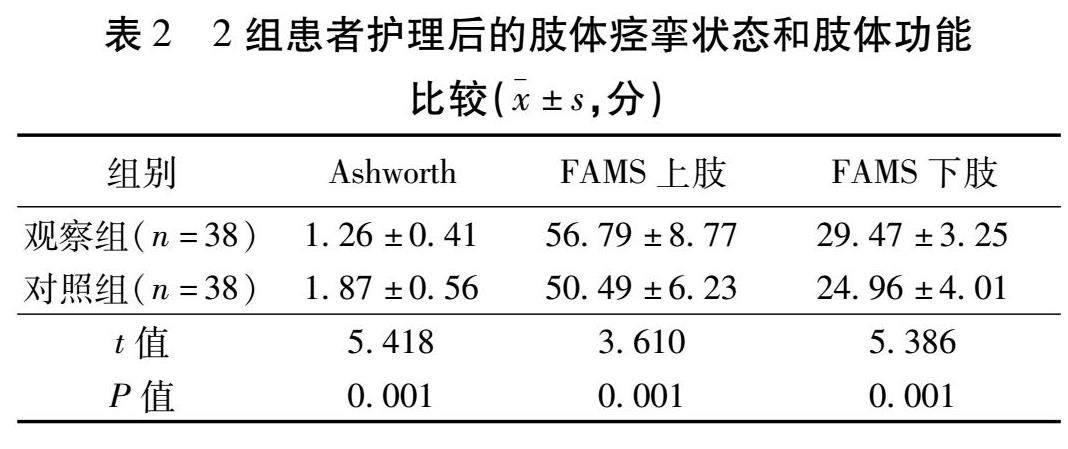

護理后,觀察組Ashworth得分低于對照組,FAMS高于對照組,差異有統計學意義( P <0.05)。見表2。

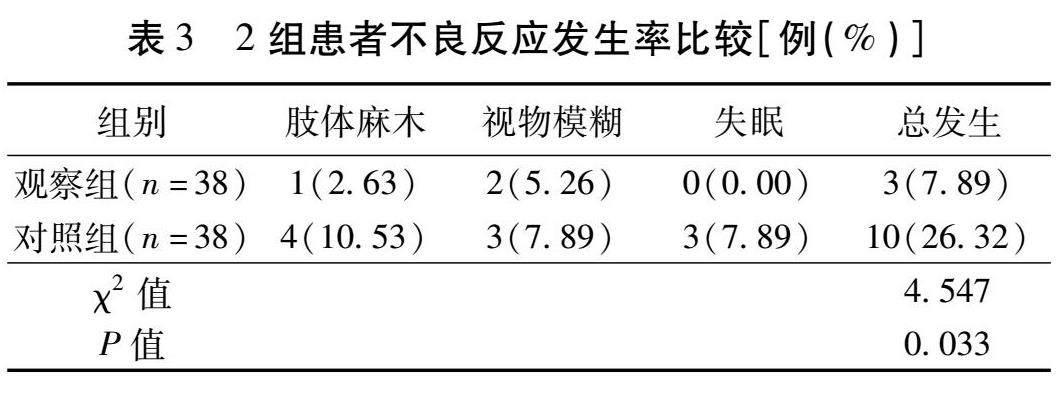

2.3 2組患者不良反應發生率比較 觀察組不良反應發生率低于對照組,差異有統計學意義( P <0.05)。見表3。

3 討論

腦卒中后出現痙攣性偏癱的表現是肢體痙攣、肌肉無力以及多種主動運動協調和控制能力下降。一旦發生痙攣,患者肢體自主運動功能將受限,發生濫用綜合征,導致神經肌肉功能恢復受阻,進而影響患者的日常生活[6]。此外,卒中后偏癱也會引起一定的睡眠障礙,但其相關性尚不明確。睡眠受到多種力學因素的直接或間接誘導,而睡眠障礙則可能導致偏癱癥狀的加劇[7]。腦干、下丘腦、視前區、丘腦調控著不同的睡眠階段[8]。其各部位的病理變化均可引起睡眠-覺醒紊亂,進而引起睡眠障礙。如下丘腹外側區視核氨基丁酸能神經元與下丘腦增食素能神經元在睡眠中發揮重要作用,二者失衡均可導致睡眠障礙的發生[9]。現在西醫對痙攣性偏癱及其引發的睡眠障礙尚且沒有明確的解決辦法,目前的治療方法主要是藥物治療的同時輔以康復訓練[10]。但是,一些患者缺乏運動康復技能,而且院外康復訓練難以規范化,所以西醫治療方法很難取得理想的療效。

中醫技術的作用是加快滲出物的吸收與分解,改善腦血管及偏癱肢體的血液循環,緩解痙攣,促進側支循環,增強中樞神經及外周神經、肌肉的生理功能[11]。將其用于腦卒中痙攣性偏癱的治療中具有可行性[12]。中醫學認為腦卒中的發生與血絡瘀阻密切相關,涉及風、火、瘀等諸邪。通過對穴位進行刺激,可以達到調整體內陰陽平衡,達到疏通經脈、促進血液循環、提高神經功能、提高四肢運動能力等目的[13]。以穴位刺激、辨證施護為基礎,通過對臟腑活動進行干預的中醫特色護理具有協調陰陽,改善循環的效果。腦卒中后痙攣性偏癱的根本原因是因為大腦的經脈受到損傷,而腎主骨生髓,因此,適當地刺激腎臟反射區域的穴位可以讓身體得到相應的刺激,從而促使相關腦區的興奮性得到一定的改善,進一步改善患者的睡眠質量與生命質量[14]。此外,日間過多的睡眠是卒中的獨立風險因子,睡眠障礙與偏癱患者預后差及自殺傾向密切相關,腦卒中患者在住院過程中還會受到一些外在因素的影響,例如:噪聲、光線、護士查房、焦慮抑郁、癲癇發作、發熱、藥物治療等。而中醫療法不但可以使失眠得到改善,甚至是完全治愈,還可以顯著地緩解其他許多伴隨的不適,使患者的身體素質得到顯著的提升,同時也使其心情變得更加舒暢,且無不良反應[15-16]。本研究結果顯示,觀察組護理后的生命質量、睡眠質量、肢體痙攣狀態和肢體功能均優于對照組,且不良反應發生率低于對照組( P <0.05),說明在腦卒中痙攣性偏癱中采用中醫特色護理能夠有效改善患者的臨床癥狀與睡眠質量,預防不良反應,并可提高生命質量。究其原因:耳穴埋豆法具有改善血運、調節臟腑功能、調節微循環的作用,并可疏通經絡,緩解疼痛;針刺可通過刺激周圍神經直接影響大腦中動脈末梢微循環,重塑受損神經側支循環,從而達到治療肢體痙攣、啟動腦部神經補償的目的[17-18]。艾灸可以溫經通絡,消腫止痛;中醫熏蒸是通過水蒸氣打開毛孔,開放毛細血管,讓中藥的有效成分更容易滲入到患病的部位和經脈的病變區域,從而達到促進人體微循環的作用,使骨骼和肌肉得到放松,促進四肢關節的更好地活動;吳茱萸具有散寒止痛、降逆止嘔、助陽止瀉的作用,將其貼敷于各穴位能有效地刺激機體,減輕疼痛及炎癥反應,并可促進胃腸蠕動,防止并發癥[19-20]。綜合應用可以有效改善痙攣狀態與睡眠障礙。

綜上所述,對腦卒中后痙攣型偏癱進行中醫特色的護理是有積極意義的,能夠有效改善患者的臨床癥狀與睡眠質量,預防不良反應,并可提高生命質量,優化預后,值得臨床推廣。

利益沖突聲明 :無。

參考文獻

[1] 屈玉華,范潤平,王紅艷,等.循經感傳扶陽灸對老年缺血性腦卒中恢復期痙攣性偏癱的影響[J].軍事護理,2023,40(10):1-4.

[2]樸影,劉娜,趙云宇,等.帕羅西汀聯合氟哌噻噸美利曲辛片治療腦卒中后睡眠障礙的效果分析[J].中外醫療,2023,42(27):77-80,109.

[3]張國英,張世林,馬珂.中醫護理適宜技術對腦卒中痙攣性偏癱肢體功能恢復及日常生活活動能力的影響[J].實用中醫內科雜志,2023,37(5):117-119.

[4]李寧,謝會榮.中醫綜合康復方案治療不同分期缺血性腦卒中痙攣性偏癱的療效觀察[J].現代養生(上半月版),2022,22(7):1075-1077.

[5]中醫康復臨床實踐指南·缺血性腦卒中(腦梗死)制定工作組,章薇,婁必丹,等.中醫康復臨床實踐指南·缺血性腦卒中(腦梗死)[J].康復學報,2021,31(6):437-447.

[6]于莉,吳培香.溫針灸治療腦卒中痙攣性偏癱病人臨床療效的Meta分析[J].護理研究,2019,33(13):2247-2252.

[7]趙梓斌.針灸聯合中藥治療高血壓腦出血偏癱合并睡眠障礙的效果分析[J].中國現代藥物應用,2023,17(20):127-130.

[8]張子曼,熊桂梅,張曼蘭,等.耳穴埋豆對缺血性腦卒中偏癱運動及睡眠的影響[J].世界睡眠醫學雜志,2021,8(4):614-615.

[9]焦永平.解郁丸聯合右佐匹克隆治療急性缺血性卒中后睡眠障礙患者的效果[J].中國民康醫學,2023,35(24):79-82.

[10] 段向南,申曉稚,李廣尚.頭針療法結合康復訓練治療腦卒中后痙攣性偏癱臨床觀察[J].實用中醫藥雜志,2023,39(12):2475-2477.

[11]謝青,龍佳佳,黃金艷,等.頭針聯合背俞穴毫火針點刺對腦梗死偏癱患者肢體功能恢復的影響[J].世界中醫藥,2023,18(18):2661-2665.

[12]江穎子,程紅亮,卜云,等.中藥封包聯合通絡解痙湯對腦卒中后痙攣性偏癱患者FAC分級、肌張力及凝血的影響[J].中醫藥導報,2023,29(4):103-106.

[13]劉萬磊,毛智勇,郭永俊.基于陰陽調衡理論循經針刺在缺血性腦卒中后痙攣性偏癱患者中的作用[J].國際醫藥衛生導報,2023,29(8):1075-1079.

[14]房位昊,李博,王肖南,等.中醫傳統運動療法對中風偏癱患者康復療效的Meta分析[J].世界中醫藥,2021,16(15):2328-2337.

[15]彭天忠,舒偉,侯新聚,等.柔肝調神針刺法治療肝郁血虛型腦卒中后睡眠障礙臨床觀察[J].中國中醫藥現代遠程教育,2023,21(24):129-132.

[16]楊紫琳,陳聰穎,徐麗萍.五音療法對卒中后睡眠障礙病人干預效果的Meta分析[J].全科護理,2023,21(33):4629-4633.

[17]劉雅玲,王瑩.中醫定向透藥聯合神經肌肉電刺激治療缺血性腦卒中后肢體痙攣性偏癱的臨床研究[J].中國醫學創新,2022,19(35):100-104.

[18]田艷亞,李明哲.穴位按摩配合中醫定向透藥療法預防腦卒中偏癱患者下肢深靜脈血栓臨床觀察[J].光明中醫,2023,38(22):4408-4410.

[19]錢婷婷,孫培養.基于“經筋”理論治療腦卒中后痙攣性偏癱研究進展[J].中醫藥臨床雜志,2023,35(11):2261-2266.

[20]史小萱,石文英,鄒秋玉,等.手足十二針配合穴位貼敷對腦卒中后偏癱患者腦血流動力學和運動功能的影響[J].四川中醫,2023,41(11):194-197.