張瑞敏:庖丁的哲學

孫鋒

張瑞敏走進董宇輝直播間,人們驚覺原來中國還有這樣的企業家。他一口濃重的山東膠東方言,謙謙有禮,談的知識廣闊而深邃,與那些在抖音里刷到的企業家們格格不入。

格格不入的何止他這個人。人們熱衷于談論小米、華為、娃哈哈、椰樹,更多的企業也就挖空心思找自家的“梗”,走向臺前“表演”給公眾。歡樂是稀缺和短促的,跑路、被輿論反噬的新聞,成了公眾更愛看,也越來越多看到的大型現實反轉鬧劇。偌大的海爾像聲音消失在聲音中。

海爾并沒有消失,它只是變得“微小而巨大”。

張瑞敏堅持19年,創造并發展了“人單合一”的經營管理哲學,給曾經一身“大公司病”的海爾尋醫問藥、刮骨療傷,像庖丁解牛一樣砍掉12 000多位中層,把龐大浮腫的海爾拆解成了3 000多個創客鏈群,也就是復制了3 000多個“小海爾”。

需要尋醫問藥、刮骨療傷的遠不只是海爾。改革開放至今,消失的“大企業”何其多,當管理思維方法趕不上發展速度,公司就是脫韁的野馬。

按照傳統企業生命周期理論,破除企業僵化和衰亡的主要方法是多元化發展、尋找第二曲線、重新激活組織,不過在張瑞敏看來它們就像“西藥”:頭痛醫頭,腳痛醫腳。他想找到更適合全球現代化企業,也更能保證一個大企業基業長青的終極解決之道。

目前他的“人單合一”哲學,解決的第一個問題是大規模地促進創新和創業。海爾證明了創業者的精神可以在一個大型組織中實現。

第二個是資源動態配置。絕大部分企業里領導者囤積了很多資源,這些資源并不是自由流動的。海爾卻能圍繞新的商業機會,迅速地將資源重置。

第三個是反脆弱。海爾化整為零,打破企業邊界,用無數微小組織保持創新,破除了“大公司病”。

40年前他走馬上任瀕臨倒閉的小工廠青島電冰箱總廠當廠長,18年前,他又把已是世界500強的海爾“拆”成了無數個小海爾。現在無數個小海爾,把大海爾連續20多年釘在了世界500強中。在大家電市場中亞洲零售量排名第一、在美洲排名第二、在澳大利亞及新西蘭排名第一、在歐洲排名第四。過去三年一季度的業績,海爾智家歸母凈利潤的復合增長率約為16%,明顯高于美的的12%和格力的8%。

海爾的勝利,是管理哲學的勝利。

2023年,在影響世界、被譽為“管理學界諾貝爾獎”的Thinkers50管理思想家頒獎儀式上,管理大師加里·哈默在致辭里說,“海爾一次又一次地打破了管理學上的定論:企業不可能同時做好探索和盈利兩項工作。大型機構可以像初創公司一樣具有創業精神,而官僚主義也并不是宇宙中的常數。這告訴我們,張瑞敏是第一個獲得終身成就獎的實干家,也是第一個致力于重塑管理的人”。

至今創立23年的Thinkers50,只頒發了9個終身成就獎,張瑞敏是榮登世界管理思想家名人堂的唯一一位中國人。

為什么創新往往在小企業發動?為什么公司越大越容易滋生腐敗和效率低下的問題?為什么會出現庫存?為什么換個領導者公司就垮了?

為什么?

這幾年,學習“人單合一”,去海爾尋找“一萬個答案”的西方公司越來越多。14個人單合一研究中心分布在全球各地,擁有41.5多萬成員企業,8.2萬家企業正在復制人單合一模式。

從一片海到一片云(一)

凡故事可以沒有結尾,但必定有開頭。張瑞敏和他“人單合一”的哲學故事,起于1984年,他35歲,12月26日任青島電冰箱總廠廠長,貼了一條規定:不準在車間里大小便。

規定貼出的第二天,就有人犯了另一條:不偷工廠里的財物。偷了一箱零部件。

這樣的事情以前也發生過多次,但是大家都習以為常,也沒人去追究。但這次,工人們發現情形變了:上午人違規,中午吃飯之前,處分通告就貼出來了,而且處罰非常嚴重。用張瑞敏后來的話說,雖然我沒法砸掉你的鐵飯碗,但是起碼可以把它砸爛一點。

這下就把所有人鎮住了。后來,張瑞敏干脆在工廠大門寫上了恩格斯的一句話:

所有進廠者放棄一切自治。

冰箱廠原本就有各種規章制度,但都已經形同虛設。張瑞敏空降過來,沒有任何顧慮,鐵腕整治紀律,穩定了冰箱廠即將倒閉的局面。

但要逃避關門的命運,還有許多難關需要他去闖。當時青島電冰箱總廠的起步已經太晚了,國家早已確定好了40家冰箱定點生產廠家,向國外引進技術的大門幾乎已經快關閉了。而引進生產線、貸款、換外匯等,都需要各個部門的批準,要走很長、很復雜的流程。

張瑞敏不信邪,帶著小馬扎坐火車,一遍遍去北京跑各種批文。

就這樣,張瑞敏硬是搶在引進的大門最后關閉之前,把當年西德企業“利勃海爾”的冰箱技術和設備給引進來了。青島電冰箱總廠是全國引進冰箱項目的最后一個定點單位。

穩定了大局,接下來就是鼓舞員工的干勁。很簡單也很難,那就是把欠員工的工資發出來。

設備還沒完全進來,靠生產是暫時指望不上。可以找上級部門,但總不能一直找。所以還是只能自己想辦法。

他到工廠旁邊的生產隊去借錢。山東人豪爽,但有個前提,你得先讓人把你當朋友。而在山東,想讓人把你當朋友,最快的方式就是喝酒。

生產隊的人對張瑞敏說:借錢沒問題,看你多能喝,一杯酒一萬。 就這樣,張瑞敏用自己的胃為代價,換來了幾萬元的救命錢。

有了錢,張瑞敏不僅發滿了工資,甚至還給表現好的工人發個5元、10元的獎金。工人的生產積極性,一下子就提高起來。

整頓紀律、突破障礙、為員工謀利,三管齊下,青島電冰箱總廠很快就起死回生。1985年,當年引進、當年投產、當年盈利,創下了改革開放以來的一個奇跡。這一年,該廠生產了12 224臺電冰箱,總產值1 344.7萬元,實現利潤總額107.3萬元。1986年,總產值7 648萬元,實現利稅1 083萬元。此時離青島電冰箱總廠負債累累發不出工資,僅僅過去了兩年。

從一片海到一片云(二)

“張瑞敏怒砸電冰箱”,已經成了中國商業史的經典故事。一砸之下的5年后,1990年,青島電冰箱總廠產的電冰箱,獲得了中國冰箱行業的第一枚國家質量管理獎金馬獎。1993年,青島電冰箱總廠通過一系列合并,更名為海爾集團。

從1984年到2005年,張瑞敏為海爾注入的是“習慣”“目標”“責任”。1994年,海爾創業10周年之際,張瑞敏把更多的感受以豪邁不失細膩的情感寫成了那篇著名的《海爾是海》——海爾要像海,因為“生而不有,為而不恃”而使其自身成為永恒的存在,“這種存在又為海中的一切提供了生生不息賴以生存的環境和條件”。

習慣上,張瑞敏有一個理念,“把每一件簡單的事做好就是不簡單;把每一件平凡的事做好就是不平凡。” 在這個理念之上,張瑞敏總結為OEC管理法。不僅幫助海爾本身獲得了巨大成功,在上世紀90年代,很多地方的國企或集體企業因管理不善而瀕臨倒閉,海爾還幫助海爾接連收購了18家企業。企業并購一向是個大難題,成功的不多,但海爾的18次收購都大獲成功。

張瑞敏把這套做法總結為“激活休克魚”。在上世紀90年代就成為全世界管理學界和企業界研究的案例,多次登上哈佛商學院、沃頓商學院等全球知名商學院的講臺,并且得到全球最頂級的管理學者和企業家的認可。

目標上,他從來都不會因為現實條件的不足而限制自己的想象力。在欠債147萬元發不出工資的時候,就敢引進投資一千多萬元的大項目;在剛開始生產的時候,就敢說要做就做第一;在連500強最后一名的毛都摸不著的時候,就說要進500強;在全世界都不認可中國品牌的時候,就敢打出“海爾·中國造”……

更厲害的是,他把自己的目標貫徹成了所有員工的夢想:不斷地告訴員工,我們要做第一,我們要成為世界500強,我們要為中國創名牌,我們要打響“中國造”,我們要到發達國家去和最優秀的棋手下棋。

責任上,除了砸掉76臺問題冰箱,張瑞敏還做了很多其他事情。例如,為了鼓勵員工的微創新,他會用做出了創新的員工的名字來命名那些東西,所以海爾會有“曉玲扳手”“方燕鏡子”“秀鳳卡座”等發明。

請注意,這件不起眼的小事情,可以看作張瑞敏日后受全球矚目的整個“人單合一”管理哲學的肇始。

2012年左右,張瑞敏寫了一篇《海爾是云》,“海再大,仍有邊際,云再小,可接萬端”。從“海”到“云”,代表張瑞敏對外部環境以及海爾自身的認知在發生變化,同時也意味著海爾只能不停地進化下去。因為云沒有固定的形狀,它每一分每一秒都在變化。

如果說“海爾是海”是海爾的全球化敘事,那么“海爾是云”則是海爾的無邊界創新,這是一個全新的創新范式,放諸全球,皆沒有一個既定的理論能夠詮釋。這一范式的哲學性和實踐性的統一解釋,恰恰是發端于2005年張瑞敏創造的“人單合一”理論。

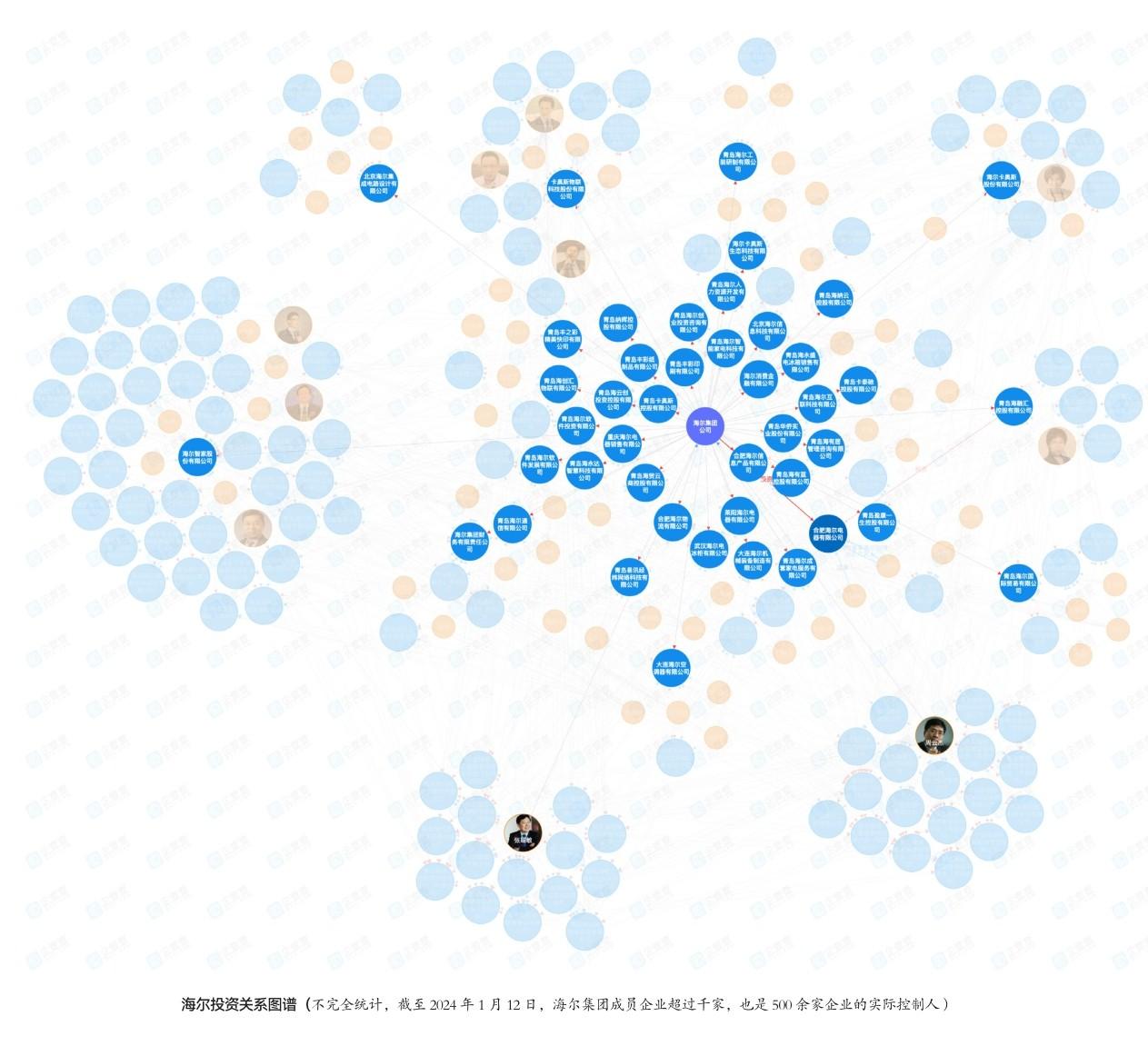

人單合一,知行合一

事實上,海爾連續20多年霸榜世界500強,就是最好的例證。如果還不夠,那么例證還可以繼續添加:進入世界500排名的“海爾智家”,只不過是海爾集團旗下的一個組成部分而已,除了海爾智家以外,海爾大家庭里面,還有海爾電器、卡奧斯、海爾生物醫療、盈康生命、日日順、雷神科技、青島有屋等眾多上市或準上市企業。

2005年,在海爾企業史中,可能僅是它輝煌的40多年的一個剎那,但對于全球管理思潮和理論的變革和創新,2005年是可以載入史冊的一年。

2005年,海爾已經完成了在三個大方向上的轉型:制造業向服務業轉型;國內市場向國際市場轉移;直線職能管理向流程管理的轉型。在“海爾全球經理人大會”上,張瑞敏提出了一個問題:在全球市場競爭的大背景下,企業應該采用何種發展模式?

同時,他只回答了一個問題,也就是自己提出的那個問題的答案:“人單合一”。

張瑞敏希望通過這種模式能打破傳統企業從上到下、一級指揮一級的“金字塔模式”或科層制,從而形成一種全新的“網絡化”運作模式。在這種模式下,每個人自己去發現市場需求,自己去找客戶,去搶單滿足客戶需求,從而獲得利潤。

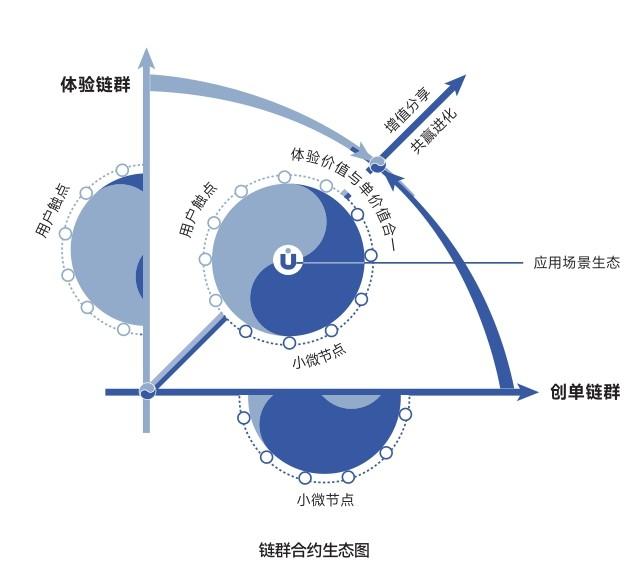

為了實踐這種模式,張瑞敏把海爾原來的組織架構全部打散,原來的高管和員工形成了一個個創業團隊,變身為“平臺主”“小微主”和“創客”,哪怕是財務、行政等后勤部門,都要自己去“找單”,自己去創造自己的利潤;海爾則從一個生產產品的公司,變成一個培養創客和服務創客的平臺。

用張瑞敏的話說,“人人都是CEO”。

為了實踐這一模式,2013年,海爾直接裁員1.6萬人,占公司全員的18%,2014年又裁掉了1萬人。但是按海爾的說法,這些人不是被裁,而是要轉換身份,要么成為海爾內部的創業者,要么就不適合創業而走人。

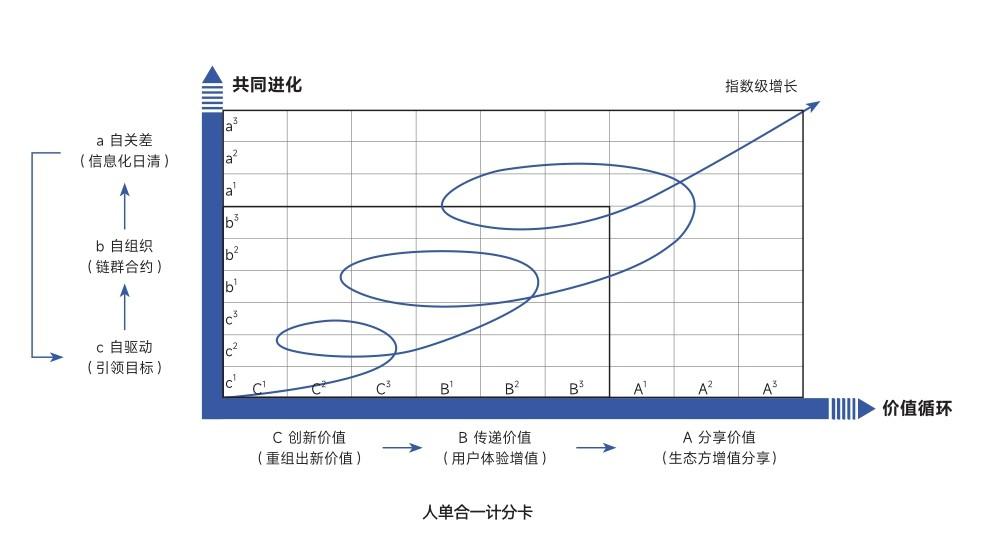

處于初始理念中的“人單合一”非常簡單,就是每一個海爾員工都要找到自己的訂單,進而形成以人為單位的SBU(戰略業務單位)。

“人單合一”的目的是人、訂單和收入的合一,即人碼、物碼和訂單碼合一。

“碼”是一個特指詞匯,即條形碼,一種對產品的流程可以溯源、追蹤的電子標簽,可以很好地被應用于物流場景。“碼”帶有鮮明的信息技術特征,海爾流程再造是其初始語境。

在流程再造即將完成的時候,海爾開啟了又一個大工程—“1 000天再造”。

如果流程再造著重在物流的話,“1 000天再造”側重于商流和資金流,要解決的是張瑞敏說的“信息孤島”問題和“用戶資源”問題。

兩次再造成就了一場信息化革命,這場革命的指向是產銷協同,進而打造一條“管理流水線”。

在2008年,“管理流水線”被張瑞敏闡釋為“卓越運營”。在他看來,“卓越運營”即建立目標到目標、用戶到用戶,端到端的卓越流程,以具有競爭力的價格、最簡便的方式為用戶提供可靠的產品或服務。

可以說“人單合一”是帶著技術色彩出場的,以“碼”為戶樞體現了流程再造的結果。但這只是針對于企業內部環境而言,即員工價值。

對于用戶價值的體現,來自互聯網對張瑞敏的啟發。“互聯網不是一種技術,也不是一種平臺,而是一種新的社會架構。這種新的社會架構需要每一家企業、每一個政府組織去適應它。”

“現在,我們不能說企業的目標就是把產品做到極致,這是沒用的。用戶要的不是產品,是體驗。因此,我們要把這些產品組合到一起,根據用戶的體驗產生一個新的場景,我們把它稱為產品會被場景替代,行業將被生態‘復蓋。”

“我們的做法是,研發團隊、用戶以及3.5萬個專賣店將收集到的意見在網上與用戶互動。這樣做的前提是研發團隊要根據前期的各種意見先有一些創意。即一開始用戶便參與設計,最后他們變成購買者。目前,我們生產線上的20%的產品直接鎖定了用戶,而不是生產了產品后再拿到店里去銷售。”

微小而巨大

單純來看,張瑞敏的“人單合一”理論和稻盛和夫的阿米巴模式,布萊恩·羅伯遜的合弄制有異曲同工之妙。實際上,“人單合一”是對所有傳統管理理論的顛覆。

請回憶我們之前提到的那些不起眼的小事。張瑞敏把在創業伊始就開始思考的人的問題最終推到了前端,并以企業價值觀的形式固定了下來,最終表述為“人的價值最大化”。

請記住這個價值觀,因為它很可能代表一種覺醒,從工業時代的股東利益最大化的價值觀中覺醒。這可能也是“人單合一”從一開始就被西方管理界關注到,區別于其他現行管理理論的重要原因和特點。

張瑞敏認為,世界曾經產生過改變世界的兩種最頂級的管理思想或模式,第一種是以福特為代表的流水線,第二種是由豐田創造的精益生產,而他現在在創造第三種模式:人單合一。

人單合一在海爾經過了十幾年的發展,并且被張瑞敏應用到了日本和美國等并購過來的企業中,獲得了巨大成功。 海爾收購日本的三洋白電和美國的通用家電(GEA)后,不注資、不帶設備,甚至現在更進一步,連人都不派,直接就把人單合一模式給對方,要求全盤落實。

三洋白電和GEA在被海爾收購之前,都是連年虧損,但是被海爾強行灌輸了人單合一模式后,三洋用了8個月扭虧為盈,而GEA更是當年就從原來連續十年負增長,變成增長6%,利潤率從5%提高到22%。并購之后5年,GEA在還是那些人,還是那些設備的情況下,收入增長了將近一倍,利潤增長了近兩倍。

這些業績,也使得人單合一成為全世界競相研究的模式,讓張瑞敏成為可以超越松下幸之助、稻盛和夫、韋爾奇等世界著名企業家的“管理大師”,成為中國企業家向外輸出管理思想和管理模式的第一人,甚至為英語貢獻了一個叫做“Rendanheyi”的管理學新詞。

張瑞敏還有一句廣為流傳的話,“沒有成功的企業,只有時代的企業”。他說:“互聯網時代到來之后,原來那一套管理模式不靈了。海爾原來是一個很小的企業,能很快成長起來,相比于別的企業最大的優勢是什么?是執行力。海爾決定了一件事后一定會執行下去,其他企業可能很難執行下去。但是在互聯網時代,用戶需求是個性化的,現在企業定了一個決策后,即便執行下去,也不一定對。我們覺得應該讓每一個員工去找到自己的市場。”

所以,為什么被眾多管理大師肯定,并在海爾身上一再應驗的管理思想,卻鮮見推行到其他企業身上呢?

“其實,第一個原因就是‘不愿意放權,如果放權了,他們就什么權力都沒有了,管理就是要靠這些權力才能行。第二個原因就是‘不敢放權,如果放權了,用什么來管理?如果沒有辦法管理,企業就都亂了;如果大家各行其是,企業也沒有辦法管理了。第三個原因是‘不會放權,企業怎么才能逐步把權力給員工呢?這也是我們在這個過程中逐漸探索的。”

海爾并不是“放權”,而是將權力全部讓渡給員工。權力主要包括決策權、用人權、分配權。

“我們有一個很大的觀念要改變——企業絕對不是一個有界限的組織,一定是互聯網的一個節點。我覺得,這是互聯網時代最大的改變。過去,企業是有界限的,如有多少研發人員,有多少設備等;現在,這些都只是互聯網中的一個節點。只要用戶要這個東西,只要能夠滿足用戶需求,企業就可以把各種資源整合過來。小微要做到‘三自。第一就是‘自創業。就是自己去尋找用戶需求。第二就是‘自組織,就是根據你要滿足的用戶需求去整合全球資源,而資源又是動態的,可以隨時變化的。第三就是‘自驅動,即根據用戶體驗和用戶需求,不斷驅動自己去創造新的空間;自驅動經過又一輪驅動,就會重新回到創業階段。”

為激勵普通員工自下而上參與創新,海爾拿出每年凈資產收益中原本用以獎勵管理層的部分,注入職工持股會(后更名為海創客),轉化生成“創客股權”,擴大為對全員創客的獎勵。

創客股權是一種虛擬資本額,被激勵對象并不真正擁有所有權,創客股權沒有繼承屬性,僅享有激勵權,例如激勵對象可分享創客股權的收益、創客股權可用于跟投創業項目等,同時也特別強調了激勵的多少不僅是取決于持有創客股權的多少,而且取決于創造價值的大小。

除此之外,也對創客股權的相關事宜做了說明:創客股權不可轉讓、不可被繼承、不可被清算、不可被任何第三方主張債權或執行,離職則無償自動收回。

當創客退休、或被上級組織部門調離以及出現特殊情況時(喪失勞動能力、身故等),可以實現股份變現。

按規定,創客股份的變現只能由海爾集團回購,回購的創客股權可用于獎勵給新進入激勵平臺的創客。以此保證海爾集團的主動權,同時激發新創客的創業積極性。

大股東給小股東讓利,現在的管理者給未來的管理者讓利,最終讓海爾成為成員企業超千家,500多家企業實控人的微小而巨大的集團。

永恒的活火

早年間,海爾一位叫王俊成的青年女焊工為了工作默默忍受病痛,最終昏倒在了生產線上。臨終前,王俊成提出的唯一要求是,她死后,送她去火葬場的路上,讓靈車在廠門口停一下,好讓她再看一眼她為之奉獻了青春的工廠。

這件事對張瑞敏的觸動非常大,他寫道,“如果不能維護他們的利益,如果不能替他們著想,如果不能創造一個讓他們發揮作用的機制,將是最大的失職,企業也必將失去凝聚力。”

40多年彈指間,張瑞敏實現了他的諾言。

盡管隱形于主流聚光燈下,海爾不僅沒有衰敗,反而還在越變越強。從個人而言,張瑞敏在國際上的名氣可能比在國內大得多。全世界前10名的商學院都在研究他的思想和企業案例,世界最頂級的管理學思想者都對他贊譽有加,如邁克爾·波特稱“張瑞敏是偉大的戰略思想家”,加里·哈默認為“張瑞敏的思想是顛覆和超前的”。

拿到Thinker50終身成就獎后,張瑞敏自己說,如果真的以為自己擁有了終身成就,那就該去看心理醫生了。

2021年,72歲的張瑞敏主動請辭了海爾新一屆領導班子,對于海爾過去十幾年的探索,他說:“觀后細思,會體悟出一條一以貫之的主線:人的價值最大化。從廣度上看,無論是在不同的戰略階段,還是在不同國家的轉型,皆由其主導。而從長度看,自創業始,讓每個人都成為自主人,成為自己CEO的信念始終矢志不渝。”

古希臘著名哲學家赫拉克利特的思想中,世界的本源是火,火不但能運動,還能使別的事物運動。

赫拉克利特還有另一個重要的思想:萬物皆流。后來在法國哲學家亨利·柏格森那里發展成了生命哲學,時間即綿延,生命就像一條大河在綿延中展開。但在流動過程中,每一個時刻都在進行創造,這種噴涌而出的創造力突破了一切前進中的阻礙;這條河流到底流向何方,無人知曉,它完全取決于被過去所影響到的當下。

是為張瑞敏的“永恒的活火”。