“肇州鹽”的考古發現與金代東北地區的土鹽生產

劉曉溪 SEBILLAUD Pauline 劉守文

摘? 要:吉林省大安市尹家窩堡遺址所處區域,在金代隸屬于上京會寧府下設的“肇州”管轄,《金史》中有多條關于肇州作為金代重要產鹽地的記載。2014—2015年吉林大學邊疆考古研究中心等單位對該遺址的發掘,從考古學角度證實了文獻中記載的“肇州鹽”即應為土鹽。文章以發掘資料為依據,結合文獻史料和近現代土鹽生產的相關資料,不僅復原了以尹家窩堡遺址為代表的土鹽生產的整體操作流程,還進一步推斷該遺址應為金代早中期一處因鹽而興的村落。該遺址所反映的金代土鹽技術和生產場景,也是該時期東北地區土鹽生產的一個縮影。

關鍵詞:尹家窩堡遺址;金代;肇州;土鹽??????????????????????????? 中圖分類號:K246

文獻標識碼:A???????????????????????? 文章編號:1003-9864(2024)02-0057-11

一、前? 言

肇州作為金代東北地區重要的食鹽產地之一,不乏文獻記錄,而關于肇州鹽產的種類,史料中則鮮有說明。與肇州產鹽相關的研究,則多是在探討金代主要鹽場分布、鹽政變化等問題,關于“肇州鹽”的性質問題始終未開展深入的討論。直至2014年,吉林省大安市尹家窩堡遺址的考古發掘,不僅從考古學上實證了肇州鹽的性質,也揭開了吉林省遼金時期鹽業考古的序幕。

尹家窩堡遺址系2007年第三次全國文物普查期間發現,2012年開展“環月亮泡區域性系統調查”時,對該遺址進行了復查,并于遺址北部發現有沿湖岸分布的10個“大土堆”,經鉆探確認為人工遺跡①。2014—2015年對該遺址進行了為期兩個年度的考古發掘。該遺址在2014年考古發掘過程中,首次在吉林省境內發現并確認了遼金時期與土鹽生產相關的遺存②。此次對遺址北側的VI號土堆進行了發掘,發現遼金時期淋鹵坑5座,另有水渠、蓄水坑和灶址等,可以證實遺址北部鄰水區域應為“淋灰取鹵”的場所,這10個土堆應為提取完鹵水后的廢棄“鹽土”反復堆積而成。以VI號土堆為例,可以發現其堆積較厚,層位關系復雜,其內部存在具有相對早晚關系的多個活動面,廢棄的淋鹵坑、水渠等也處于不同的層面,由于常年工作的積累,故而形成了體量較大的土堆。打破VI號土堆的金代墓葬,則表明該遺跡的廢棄時間應不晚于金代③。2015年對遺址南側地勢略高的區域進行了發掘,發現有房址、灶址、灰坑和灰溝等與日常生活生產相關的遺跡,初步判斷該區域應為日常生活居住區。該年度分東、西區發掘,兩區遺跡密度的差異,證明發掘位置恰好位于居址西側邊緣。結合出土遺物文化特征判斷,遺址應屬遼金時期,主體年代應為金代①。

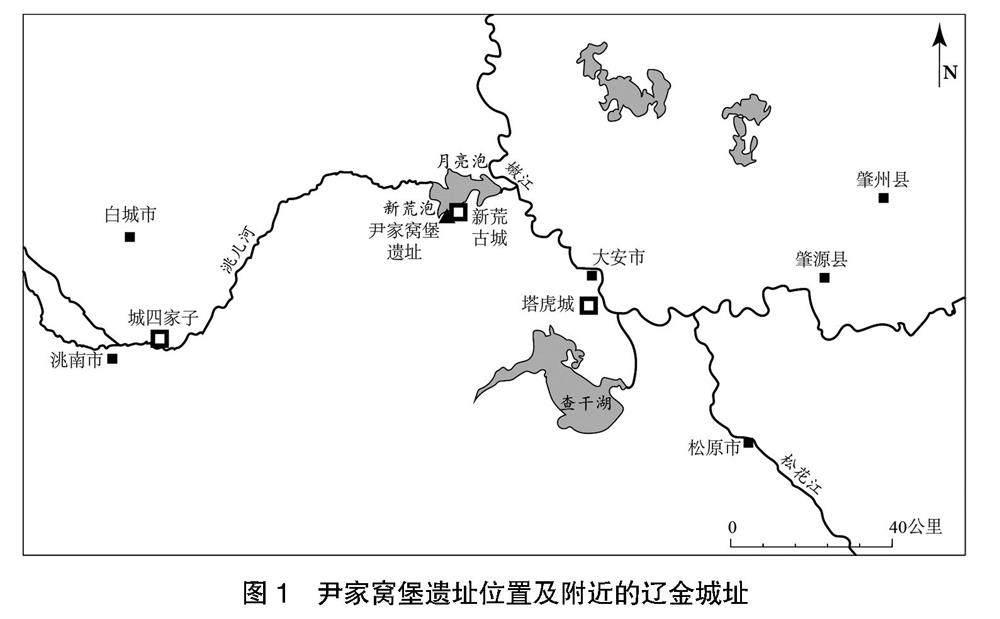

尹家窩堡遺址所處區域位于洮兒河下游,此河在即將匯入嫩江的區段形成了一處自然湖泊——新荒泡。遺址位于新荒泡的西南岸,北側緊鄰水域,西側分布有面積廣闊的鹽堿地,既有豐富的水生動植物資源,又有豐富的鹽堿資源,還有適宜開展農耕活動的土地資源。如果放眼于更廣闊的地理范圍,可以發現在嫩江下游的松嫩平原南部地區分布有大量的泡沼和面積廣闊的鹽堿地,其中泡沼周邊的鹽堿化程度往往更為嚴重②,區域內蘊藏大量可茲利用的鹽、堿、硝等資源。清代《盛京通志》中曾有東北出產“土鹽”的記載:“寧古塔黑龍江有土鹽。”③ 清陳為鎰《東三省鹽法志》也曾記載黑龍江西南部百姓“多取土煎鹽,九道溝亦系洼地,熬土可得鹽”④。另有乾安縣的大不蘇鹽湖,在近現代仍以出產鹽、堿、硝等聞名⑤,新中國成立后還在當地建有制堿廠。新荒泡所在的安廣鎮在近現代仍生產大量土鹽,《大安縣志》記載:“解放戰爭初期,縣內食鹽由私商經營,農村主要靠熬制土鹽以供食用。安廣縣僅1948年10月熬制土鹽14.2萬公斤。”⑥ 由于長期食用自制的土鹽容易引發地方病,諸如大安縣部分食用土鹽的地區易患地方性甲狀腺腫⑦,隨著加碘食鹽的普及,當地的土鹽生產也悄然落幕。從目前的考古發現來看,該地區對土鹽資源的利用至少可以追溯到遼金時期,此時鹽業生產與分配主要由國家管控,是國家稅收的重要來源之一。尹家窩堡遺址應該就是一處因鹽而興的村落,從其土鹽生產規模來看,應該屬于金代官辦鹽場的一部分。在該遺址東南約3.5千米新荒泡南岸的新荒村,有一座周長不足800米的金代小城,推斷其性質可能為統一管理該地區鹽業生產的專門機構的治所,見圖1。

二、肇州與“肇州鹽”

尹家窩堡遺址所在地在遼代應隸屬長春州管轄,關于長春州的地望目前學界普遍認為即白城市洮北區城四家子古城。金代該區域又隸屬于肇州管轄,發掘者認為文獻中記載的肇州生產之鹽即應為土鹽①。實際上在遼代該區域即有設置鹽鐵司的記載,《遼史》“食貨志”中記載,“于是五京及長春、遼西、平州置鹽鐵、轉運、度支、錢帛諸司,以掌出納”②。可知遼代就已經對長春州的鹽業生產實行統一管理。同時這一區域是遼代帝王“四季捺缽”中“春捺缽”的活動范圍,是遼王朝經略和鎮撫其東部女真人的重鎮,具有重要的戰略和政治意義。遼天慶四年(1114)女真人起兵反遼,該區域也成為了雙方激烈沖突的前線,女真人在完顏阿骨打的帶領下率先攻克寧江州,隨后發生的出河店之戰,則成為滅遼過程中最為關鍵的一次戰役,至今“大金德勝坨頌碑”仍佇立于吉林省扶余縣境內。金朝建立后,天會八年(1130)新置肇州,因“以太祖兵勝遼,肇基王績于此,遂置為州”。天眷元年(1138)“十月置防御使,隸會寧府”。會寧府“西到肇州五百五十里”③。

關于肇州治所的具體地望,學界存有不同意見,有扶余朱家城子(珠赫城)說④、肇源縣茂興站以南的吐什吐說⑤、肇源縣望海屯說⑥,肇東八里城說⑦、前郭塔虎城說⑧、肇源縣老樂營子(勒勒營子)古城說⑨等,從目前的考古發現情況來看,我們認為塔虎城為金代肇州的觀點更為可信。盡管諸家說法不一,但對于州治位置的推定始終不離哈爾濱(阿城金上京會寧府)以西的松原市和大慶市境內的遼金時期城址或遺址(吐什吐和望海屯并非城址)。肇州轄區應是一個較大的區域,譚其驤的《中國歷史地圖集》中繪制有肇州的范圍⑩,但實際范圍可能較此更大,至少應包含以嫩江下游、松花江自天池而下至松原市寧江區段,以及二者匯流形成松花江干流的初始區段,以現有行政區劃來看應為大慶南部、松原北部、白城東部這一廣大區域。

肇州是金上京會寧府所轄三州之一,也是上京路重要的產鹽地,《金史》中關于“肇州鹽”有如下三條記載:《金史》卷89“梁肅傳”:“(大定三年)窩斡亂后,兵食不足,詔肅措置沿邊兵食。移牒肇州、北京、廣寧鹽場,許民以米易鹽,兵民皆得其利。”①《金史·食貨志》:“初,遼、金故地濱海多產鹽,上京、東北二路食肇州鹽,速頻路食海鹽,臨潢之北有大鹽濼,烏古里石壘部有大鹽池,皆足以食境內之民,嘗征其稅。”②“會寧尹蒲察通言,其地猛安謀克戶甚艱。舊速頻以東食海鹽,蒲輿、胡里改等路食肇州鹽,初定額萬貫,今增至二萬七千,若能罷引,添竈戶,庶可易得。”③ 由以上三條文獻可知,肇州是金代重要的產鹽地,并設有規模較大的官辦鹽場。肇州所產之鹽除供給本州或上京路食用之外,至少還供給蒲輿路和胡里改路,由此可知肇州鹽場的產鹽量之大。而蒲輿、胡里改等路食用肇州所產之鹽,與舊速頻路所食用之海鹽應有所區別。

金代食鹽品類包括海鹽、池鹽、土鹽和井鹽四種,其中“土鹽產地分布于上京路、南京路、西京路、河東北路和鄜延路”④。上京路治下的肇州地區既無近海之利,境內又無較大的鹽濼和鹽池,故該地所產之鹽既非海鹽,又非湖鹽或池鹽,但其境內面積廣闊的鹽堿地則蘊藏著較為豐富的鹽、堿、硝等資源,而刮土煎鹽也是獲取食鹽的重要手段。當然肇州除食用本地自產的土鹽外,亦有來自北京路的海鹽,《金史·食貨四》“鹽條”記載:“西京、遼東鹽各行其地,北京(路)宗、錦之末鹽,行本路及臨潢府、肇洲、泰州之境,與接壤者亦與焉。”⑤ 可見作為食鹽產地的肇州地區食用鹽的品類也并不單一,但真正可以稱之為“肇州鹽”者,如尹家窩堡遺址發掘者推斷,系為本地自產之土鹽。

“鹽是金代最為重要的禁榷商品”⑥,也是國家財政的重要來源之一,因此在食鹽的生產、運銷和稅收管理方面金王朝也格外重視。金代在開國之初,鹽制主要沿襲遼的征稅制,至海陵王貞元二年(1154)始實行專賣制,仿行宋代鈔引法⑦。但限于各地實際情況的差異,金代鹽制并不統一,在廣泛推行鈔引法后,部分地區仍在沿襲以往的“乾辦制”⑧。在鹽務管理機構的設置方面,金政府曾在全國設有七個鹽使司統管產銷,分別為山東、寶坻、倉、解、遼東、西京和北京鹽使司,同時設有鹽運司、鹽稅院、鹽錢局等負責運銷和征稅,此外還有稽查私鹽的巡捕司。肇州隸屬上京路,該地區鹽業生產則歸遼東鹽使司管轄。遼東鹽史司設立于金世宗大定二十一年(1182),因稽鹽過于嚴厲于大定二十五年廢除,后于大定二十九年復置。此次興廢或與肇州地區的鹽制變化有關,據金世宗大定二十四年會寧尹蒲察通與丞相烏古論元忠的對話,“會寧尹蒲察通言……若罷鹽引,添灶戶,庶可易得”⑨,可知肇州作為土鹽產區,在海陵王之前應沿襲遼代舊制實行“乾辦鹽錢”之法。據文獻可知,至少在金世宗朝時就已經開始推行鈔引法,在合并遼東諸鹽場后設立遼東鹽使司,對肇州鹽產實行官辦,并進行嚴格管控。《金史》曾記載稽查私鹽的嚴厲程度,遼東地區“凡人家食鹽,但無引目者,即以私治罪”⑩。盡管金王朝對鹽業資源管控嚴格,但私鹽仍屢禁不止,加之土鹽資源易得,制作方法簡單,因此土鹽產區更甚。鈔引法加劇了肇州地區官府與百姓間的矛盾,同時在某種程度上也限制了當地的鹽業發展,影響鹽稅收入,鑒于此,蒲察通才會提出“罷鹽引,添灶戶”的建議。

三、土鹽生產技術

尹家窩堡遺址的發現為我們進一步探索金代肇州土鹽的生產技術提供了契機。結合對20世紀六七十年代尹家窩堡屯參與過當地土鹽生產村民的走訪調查,以及相關文獻史料的記載,可知近現代當地的土鹽生產方式應與金代差異不大。工序上可以分為前后相繼的三個主要環節:一是收集鹽土,二是淋土取鹵,三是熬鹵成鹽①。三道程序分別對應不同的工作區域,也涉及到該遺址功能分區的問題。遺址西側的鹽堿地應是收集鹽土的“鹽土場”,也是原料的主要來源地,該村落在選址時應該就有此考慮;北側地勢較低且鄰近水域的土堆集中分布區,應該是制作土鹽關鍵環節“淋土取鹵”的工作區,可稱之為“淋鹵區”;南部居址區也是遺址核心區,同時承擔熬鹵成鹽的功能。

(一)收集鹽土

制作土鹽的第一步就是獲取鹽土。牛英彬等在劃分淋土法的技術類型時,實際上是按照獲取鹽土方式的差異分類的,這也與各地區不同的鹽業資源類型有關。他將其分為三種技術類型,分別為“刮咸淋鹵法、撒鹵曬咸法、潑鹵印灶法”②。“刮咸淋鹵法”和“撒鹵曬咸法”都要經過刮取鹽土的環節,只是前者刮取的是本身含有天然鹽分的鹽土,后者是人工潑灑鹵水于地表后形成的鹽土。而“潑鹵印灶法”多見于鹵水濃度不高的井鹽產區,諸如甘肅禮縣鹽官鎮③,實際上只是濃縮鹵水的一個中間環節,通過灶火炙烤蒸發鹵水中的水分進而獲得鹽土。

“刮咸淋鹵法”適用于沿海地區的咸沙灘和內陸地區的鹽堿土,這兩類土壤中都含有天然鹽分,但受氣候特點和鹽分形成差異的影響,兩類地區在“刮咸”的方式上往往有所差別。《太平寰宇記》中記載,宋代濱海居民利用畜力牽引刺刀刮取鹽土的方法,被稱為“刺土成鹽法:凡取鹵煮鹽,以雨晴為度。亭地干爽,先用人牛牽挾刺刀取土,經宿鋪草藉地,復牽爬車,聚所刺土于草上成溜,大者高二尺,方一丈以上”④。可知濱海地區的土壤因受海水浸潤而包含鹽分,用刺刀取土則是為了在破土后收集具有一定厚度的含鹽表土層,此種方法在濱海地區更為適用。東北地區鹽堿土中的鹽分則是因春季氣溫上升,凍土逐漸融化,地表水分大量蒸發,地下蘊藏的鹽分隨著土壤的毛細作用上升于地表后形成結晶,因此僅需刮取地表含有鹽分的薄薄的一層土即可。可見同為“刮咸”環節,內陸與濱海地區卻有明顯的區別。

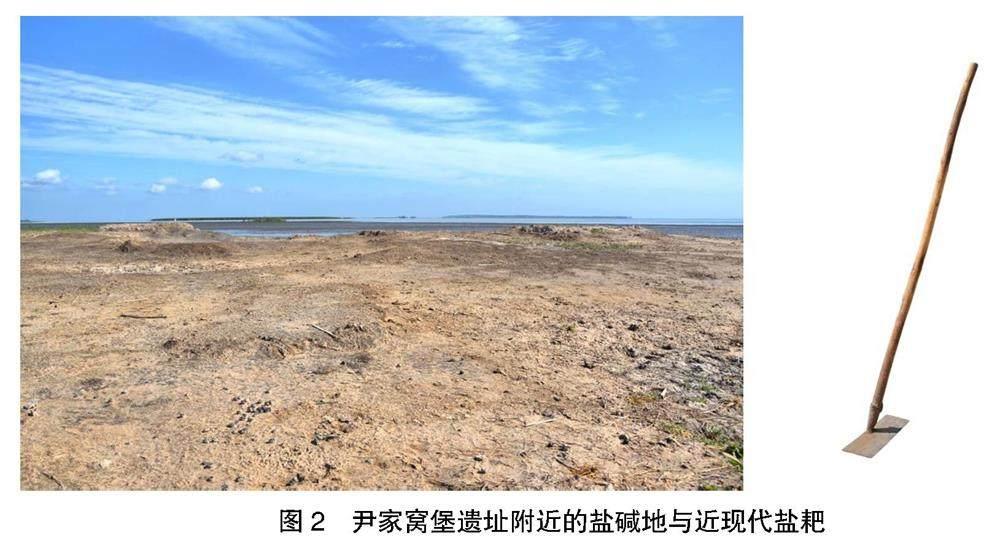

尹家窩堡遺址所在的鹽堿土鹽產區,地處松嫩平原西部。該區域屬中溫帶大陸性季風氣候,四季分明,年溫差較大,夏季炎熱,冬季寒冷,春秋較為干燥,降雨多集中在夏季。該地區也是東北地區重要的土鹽產區,春季氣溫升高,土壤的毛細作用致使地表鹽度升高;夏季雨熱同期,降雨增加,大量可溶性鹽又滲入地下,致使表土含鹽度降低。因此刮取鹽土的最優時節為春季,鹽戶首先要在鹽堿地選擇合適的區域作為鹽土場,由于鹽堿地植被本就極為稀疏,經簡單清理即可使用。尹家窩堡屯所在地區在解放后仍在有組織地制作土鹽,通過對當地村民的走訪可知,村內部分老年人還能回憶起當年制作土鹽的情景。每年春季村民會提前準備好鹽土場,地下的鹽分隨著水分蒸發匯集于地表,并形成一小層鹽的結晶,村民再使用“鹽耙”(圖2),靠人力刮取地表含鹽的土壤,先聚集成小堆,經晾曬后,再用人力或畜力將鹽土集中運送到淋土取鹵的工作區。

(二)淋土取鹵

淋土法是將鹽土中的鹽分溶解于水中,再匯集成含鹽度較高的鹵水。《太平寰宇記》《熬波圖》《天工開物》等文獻中都記載有淋鹵的過程和淋土設施的結構。

《太平寰宇記》中“刺土成鹽法”在取鹽土后一并描述了淋土取鹵的過程,“聚所刺土于草上成溜,大者高二尺,方一丈以上。鍬作鹵井于溜側,多以婦人、小丁執蘆箕,名之黃頭,欿水灌澆,蓋從其輕便。食頃,則鹵流入井,取石蓮十枚,嘗其厚薄”①。將收集好的鹽土按照一定的體積放置于事先鋪置好的草上,并在旁邊用鍬挖好鹵井,婦人、小丁用水澆灌,水將土壤中的鹽分溶解后匯聚于鹵井之內,最后還要用石蓮檢驗鹵水的濃度。

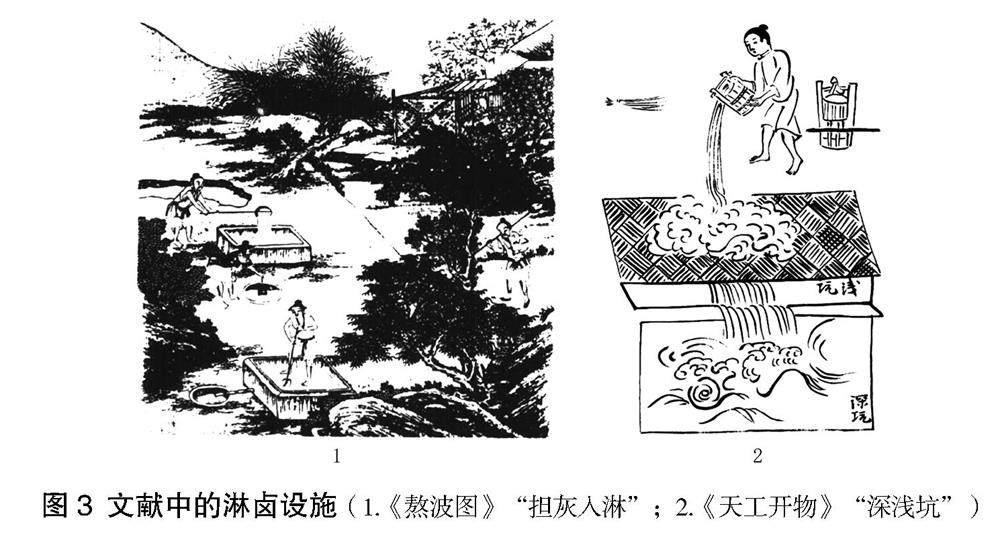

元代《熬波圖》中繪制有“擔灰入淋”的圖景②,可以看到鹽工用耙子一類的工具翻起表土,之后用掃帚和鍬將鹽土聚集成小堆,并將收集好的鹽土裝筐,用扁擔挑至淋鹵的區域,再將筐中的鹽土倒入長方形的淋鹵坑中,淋鹵坑的一側用流管連接圓形的鹵井(圖3之1)。

明代《天工開物》中記載的淋土設施為深淺坑的結構:“凡淋煎法,掘坑二個,一淺一深。淺者尺許,以竹木架蘆席于上,將帚掃來鹽料,鋪于席上。四圍隆起,作一堤垱形,中以海水灌淋,滲下淺坑中。深者深七八尺,受淺坑所淋之汁,然后入鍋煎煉。”③(圖3之2),可知在淺坑內置竹木架,架上鋪蘆席,將淺坑空間分為上下兩部分,蘆席上鋪鹽土,并做成外圍高中部低的形狀,其內澆淋海水,這樣含鹽的鹵水會滲過蘆席至淺坑底部,最后再匯集至深坑。

尹家窩堡遺址2014年發現的5座淋鹵坑,均由淺坑和深坑兩部分組成。以一號淋鹵坑為例(編號LK1),淺坑呈長方形,四壁用粘土修筑,坑底亦鋪有粘土,上橫置木梁,梁上鋪木板,北壁中間下部有圓孔,連接外側深坑;深坑亦為長方形,坑口用圓木修筑,內壁貼筑木板,坑底鋪有草席①(圖4)。一號淋鹵坑的淺坑主體為粘土修筑,這種設計利于防水。淺坑內部用木

梁和木板將空間分為上下兩部分,使用時先將鹽土鋪置于木板之上,隨后用水澆淋,含鹽的鹵水滲透木板匯聚于淺坑底部,最后順著圓孔流入深坑。深坑則是直接于地表下挖而成,用木板加固內壁,草席鋪置坑底,既起到保護作用,同時也可防止沙土混入鹵水之中。

據上述文獻記載和尹家窩堡考古發現可知,《太平寰宇記》中淋鹵設施最為簡易,并未修筑淋鹵坑,僅于平地鋪草,上置鹽土,借助地勢于溜側匯集鹵水,最后流入鹵井。尹家窩堡遺址發現的金代淋鹵坑的結構,與元代《熬波圖》和明代《天公開物》中所記大同小異,可知這種深淺坑的結構至少可以上溯到金代。淺坑用以淋土溶鹽進而制作鹵水,深坑則作為鹵井收集鹵水。盡管上述淋土取鹵設施結構有些許差異,但操作原理是基本一致的。現代泰國北部民間制鹽時仍在使用這種深淺坑的結構,淺坑有的用粘土修筑而成,也有用木槽替代。深坑是直接在地表下挖而成,再用細膩的粘土抹砌內壁和坑底,二者用竹管連接①(圖5)。

最后還要對鹵井中收集的鹵水濃度進行檢測,宋代姚寬《西溪叢語》中記載了浙東地區和閩中地區的試鹵之法。浙東以“以蓮子試鹵,擇蓮子重者用之。鹵浮三蓮、四蓮味重,五蓮尤重。蓮子取其浮而直。若二蓮直或一直一橫,即味差薄。若鹵更薄,即蓮沉于底,而煎鹽不成”;閩中地區則以“雞子、桃仁試之,鹵味重,則正浮在上;咸淡相半,則二物俱沉”②。可知在宋代檢驗鹵水濃度的方法已經非常成熟,盡管尹家窩堡遺址并未發現與之相關的遺物,但考慮到整個時代的技術發展背景,可以推測金代肇州地區也應有與其相適應的鹵水濃度檢驗方式。

(三)熬鹵成鹽

制作土鹽的最后一步是將鹵水熬制成鹽。大規模的土鹽生產通常會設有專門煮鹽或煎鹽的工作區,包括鹽灶以及專門煮鹽或煎鹽的器皿,諸如鐵鍋、鐵釜、鐵盤等。因此在宋金時期,制鹽之人也被稱為灶戶。關于煮鹽和煎鹽兩種方式,有學者認為“煮鹽”之法出現較早,“煎鹽”之法可能在唐代之后才開始陸續普及③。從目前的考古發現來看,成都平原發現商周時期熬鹽用的大口尖底缸、小型尖底杯和船形小杯④,山東沿海地區則發現有煮鹽用的鹽灶和盔形器等①。山東半島掖縣曾出土漢代“右主鹽官”銅印和煮鹽用的鐵釜,有學者認為此鐵釜可能為《史記·平準書》中記載的煮鹽用的“牢盆”②,川西蒲江縣也曾發現漢代生鐵鑄造的“牢盆”實物③。唐代及以后文獻中開始出現“煎鹽”的表述,煎鹽所用器皿的形態也發生較大的變化。諸如《舊唐書》記載:“京兆府奉先縣界鹵池側近百姓,取水栢柴燒灰煎鹽,每一石灰得鹽一十二斤一兩。”④ 唐劉恂《嶺表錄異·補遺》記載:“野煎鹽……則取鹵汁,用竹盤煎之,頃刻而就。”⑤可知嶺南地區民間使用竹盤煎鹽,宋人徐度《卻掃編》如此記錄竹盤:“然亦有編竹為之而泥其中者,烈火然其下而不焚。”《卻掃編》又載:“今煎鹽之器,謂之盤,以鐵為之,廣袤數丈。”⑥ 可知至少在宋代就已經開始使用大鐵盤煎鹽,鐵盤煎鹽的產量較高,這種方法應主要為官辦鹽場所用。實際上煮鹽和煎鹽方法的選擇主要取決于鹵水的濃度,限于各地區鹽業資源的差異,唐宋以后煮鹽和煎鹽之法應該是在不同的地區并行發展的。

宋代《太平寰宇記》和明代《天工開物》等文獻中都有鹽戶在煮鹽或煎鹽的過程中加入皂角或粟米糠的記載,其作用類似于催化劑,會加速鹽的結晶。《太平寰宇記》有載:“將鹵水載入灶屋……取采蘆柴、茅屋之屬,旋以石灰封盤,傾入鹵水散皂角于盤內。起火煮鹵。一溜之鹵,分三盤至五盤,每盤成鹽三石至五石,既成,人戶疾著水履上盤,冒熱收取,稍遲則不及。收訖,接續添鹵,一晝夜可成五盤。住火,而別戶繼之。”⑦《天工開物》記載:“凡煎鹵未即凝結,將皂角椎碎,和粟米糠二味,鹵沸之際,投入其中攪和,鹽即頃刻結成,蓋皂角結鹽,猶石膏結豆腐也。”上述兩條煮鹵為鹽的記載,均為南方海鹽產區,其鹵水成分及濃度與東北地區土鹽有別,且東北地區不產皂角,故肇州土鹽在鹵水熬制過程中,是否使用催化劑或使用何種催化劑,目前尚無文獻記載,此類遺存在考古發掘過程中也難以發現。

尹家窩堡遺址2015年發掘過程中,發現屋內設有3個灶膛的房址(F1),此種設計應該并非單純為了取暖和炊爨。此外還發現多處帶有煙道的獨立灶址(Z1、Z2),結合尹家窩堡遺址的特殊性質,可以推測此類遺跡可能與當時的煮鹽活動有關(圖6)。

雖然金代肇州煮鹽的情景目前尚無法完全復原,但因該地近現代曾有組織地進行大規模的土鹽生產,根據實地調查可大致推測當時的煮鹽情景。據當地村民回憶,熬煮鹵水之前鹽工會事先搭建木棚,并修建長條形多孔鹽灶,使用鐵鍋熬鹽,不同位置的鐵鍋因距離火膛的遠近不同,其溫度亦有差,近火的鐵鍋主要起到濃縮鹵水的作用,待鹵水達到一定濃度后,舀至旁邊離火略遠的第二灶孔的鐵鍋中,熬制一定時間后,再舀至位于第三灶孔的鐵鍋之內。在此過程中需要控制好火候并不斷觀察,盡量減少鹵水中其他成分的鹽類或堿類結晶,避免其口感過于苦澀甚至無法食用。待結晶成鹽后,將其撈出并存放在提前準備好的荊條編織的鹽筐之內,使土鹽中的水分滲出,再經日照風吹至干燥(圖7)。

金代肇州所處的松嫩平原南部地區鹽堿資源較為豐富,加之土鹽制作方法簡單且容易掌握,當地居民多熬制私鹽以供自用,煮鹽時僅用自家的爐灶和鐵鍋即可。由于鹽堿土中含有堿、硝和其他化學成分,制作出來的土鹽整體品質較差,味多苦澀,食用口感不佳,蘇頌的《圖經本草》曾這樣評價土鹽:“并州兩監末鹽,乃刮堿煎煉,不甚佳,其堿鹵皆下品。”② 但隨著煮鹽方法的改進,后來的土鹽之中也不乏精品,近現代在河北、河南地區有的鹽戶煮鹽時將鍋或罐口用泥密封,之后使用溫火慢熬,此法雖然耗時更久,但生產的鹽品質更好,此類鹽也被稱為“燜子鹽”,“其顆粒大色白,苦味盡去與大粒精鹽無異,所謂官鹽一經比較,反瞠目其后也”①。

四、結? 語

尹家窩堡聚落遺址是一處典型的因鹽業生產而發展起來的金代村落遺址。我們以遺址內發現的土鹽制作遺存為基礎,結合文獻史料和近現代當地土鹽生產工藝,基本上可以復原當時土鹽生產技術和整體操作流程。兩個年度的發掘收獲,不僅加深了我們對遺址功能分區的認識,也進一步豐富和活化了曾經如火如荼的土鹽生產場景。尹家窩堡遺址發現的鹽業遺存和以之為代表的土鹽生產工藝,是金代整個東北地區土鹽生產的一個縮影。

有學者曾推測吉林省西部在遼代已經開始大規模開發鹽業資源,并認為大布蘇泡周邊的遼代遺址可能與食鹽生產有關②。從目前的考古發現情況來看,明確與鹽業生產直接相關的遺存僅發現于尹家窩堡遺址,這些發現從考古學角度實證了金代“肇州鹽”即為土鹽,發掘者認為該遺址的主體年代為金代早中期,而年代上限或可至遼代晚期③。據文獻記載可知,遼代末期至金代早中期鹽制發生了多次變更與調整,肇州作為金王朝重要的土鹽產區,在金世宗后期當地鹽制也必然歷經反復調整。正是由于當地具有豐富的土鹽資源,加之金代與本地情況相適宜的鹽制的推行,也促進了當地土鹽生產的發展和區域經濟的繁榮。

(責任編輯:莫秋月)

The Archaeological Discovery of “Zhaozhou Salt” and the Production of

Soil Salt in the Northeast of Jin Dynasty

LIU Xiaoxi? SEBILLAUD Pauline? LIU Shouwen

Abstract: The area where the Yinjiawopu site in Daan City, Jilin Province is located was under the jurisdiction of “Zhaozhou” under the Huining Prefecture of Shangjing during the Jin Dynasty. There are many references in the History of the Jin Dynasty about Zhaozhou being an important salt-producing area during this period. From 2014 to 2015, a joint team from the Research Center on Chinese Frontier Archaeology at Jilin University and other institutions conducted excavations at the site, which proved from an archaeological perspective that the “Zhaozhou salt” recorded in the literature was actually soil salt. Based on the excavation data, combined with historical documents and relevant information on soil salt production in modern times, the authors not only reconstructed the overall process of soil salt production shown in the remains of the Yinjiawopu site, but also further demonstrates that the site was a settlement which prospered because of salt production during the early and middle phases of the Jin Dynasty. The soil salt production and technology of the Jin Dynasty reflected in this site also constitute a microcosm of the soil salt production in Northeast China during that period.

Key words: Yinjiawopu site; Jin Dynasty; Zhaozhou; soil salt