具身認知視域下動作操作對語篇記憶的影響

王慧 宮朝銘 于戰宇

※ 投稿時間:2023-11-21

項目來源:江蘇省高校哲社項目( 2022SJSZ0550)

作者簡介:王? ?慧(1983-),女,江蘇徐州人,講師,主要從事心理健康教育、動作記憶研究;宮朝銘(1981-),男,江蘇徐州人,講師,主要從事高等體育教育、體育運動訓練研究;于戰宇(1990-),男,黑龍江人,副教授,博士,主要從事學校心理學、動作記憶研究。

摘? ?要:具身認知理論從感知和運動等角度出發,強調了認知過程中大腦、身體和環境的一體化。在生成認知理論、動力系統理論、感覺運動理論和感覺運動模擬隱喻理論的支持下,研究表明身體動作經驗對單詞、句子等理解和記憶有積極作用。本綜述旨在探討具身效應是否在閱讀材料性質上的差異,研究采用“對回憶的再認”研究范式,通過比較離身認知、身體操作、想象操作三種認知編碼方式對形象類、抽象類語篇閱讀材料再認、記憶保持效果的影響。研究發現,身體操作和想象操作編碼方式的作用在兩類材料上具有一致性,再認正確率都比離身操作編碼方式好。身體操作編碼方式閱讀兩類材料語篇的記憶保持正確率最高。研究可以為提高語篇閱讀再認水平和記憶保持效果提供新的方法參考。

關鍵詞:具身認知;語篇記憶;再認;記憶保持;

中圖分類號:H19 文獻標志碼:A 文章編號:2095-9699(2024)02-0132-05

伴隨著計算機科學的興起,第一代認知科學得以迅速發展,身心各自獨立的觀點促使認知心理學中的“計算隱喻”理論產生,離身心智的認知即離身認知(Disembodied Cognition, DC)[1]。該觀點認為“大腦就像是計算機”“心智即計算”,身體相當于“接收器”,主張“分離”,以“身心二元論”為主要觀點代表。第二代認知科學則強調認知過程身心一體和認知的具身效應,強調認知發生于大腦,與身體的緊密聯系,即具身認知(Embodied Cognition,EC)[2-3]。具身認知理論開始強調認知過程中身心一體化[4]。有學者探討了個體的運動系統、感覺系統以及個體和環境互動的經驗等因素在無意識的情況下影響個體的高級思維以及行為的問題,并稱之為具身認知[3]。Glenberg指出,具身認知(Embodied Cognition, EC),即生理體驗和心理狀態之間聯系緊密的認知,重點賦予身體在認知這一動態過程中的重要意義。結合相關文獻具身認知的定義,即認知、身體、環境一體化的認知,將身體操作分為想象操作(Imagined Manipulation,IM)和身體操作(Physical Manipulation,PM),想象操作是指不呈現實物,無真實外部動作,僅想象操作過程;通過身體操作來完成實物身體動作的操作,我們發現身體操作和想象操作促進對文本閱讀記憶和理解發揮具身操作的優勢效應[5]。然而,以往研究并未區分閱讀材料性質,因此探索具身環境下不同性質閱讀材料的具身效應是有意義的[6]。

一、問題提出

具身認知從感知覺和運動等角度釋義,主張“融合”,引領新視角,強調認知和認知動態過程中大腦、身體、環境的一體化。生成認知理論(theory of enacted cognition)強調感知與運動過程、知覺與行動在認知中的不可分離特性動作體驗和實際環境的耦合,發生認知[7],支持身體與認知的密不可分。動力系統理論(dynamic systems theory)贊同認知所依賴的各種體驗來源于具有特定知覺和運動能力的身體,并進一步認為推理、記憶、情緒、語言等都被編織在一個由感覺和運動能力所編制的母體中,同時指出認知的發生并非按照某些規則運算的結果,強調了身體提供的動力支持。感覺運動理論(sensorimotor theory)也強調身體的肌肉活動[8],如眼睛運動、頭部運動、身體運動在知覺體驗中的重要作用。感覺運動理論立足知覺歸屬于人的整體的視角,重點強調認知過程包括大腦和身體的不可分割,表明知覺是動態過程,并且和行動不可分割。感覺運動模擬隱喻理論(Simulated Sensorimotor Metaphor)認為累積的身體動作經驗會影響與動作表征相關抽象概念的加工過程。也就是說,動作表征積累的深度在個體抽象概念的加工過程中發揮作用,身體的感覺會被整合到相關的抽象概念結構當中[9]。以上四種理論在不同視角支持了認知離不開身體,認知過程中身心一體化的觀點。

認知包括語義記憶、對語篇的理解與記憶,因此,操作在閱讀語篇材料中的具身效應是可預測的。國內外研究發現并證實,閱讀心理學是對閱讀活動中的各種心理想象及其規律性的一種心理學研究[10]。閱讀過程中,被試身體操作SPT效應證實身體操作有利于語言理解、記憶及其保持時間增加[11]。諸如當閱讀“他打開抽屜”和 “他關閉抽屜”等句子,由于“打開”的動作時靠近身體,“關閉”則是遠離身體,所以“他打開抽屜”的身體反應比“他關閉抽屜”更快。這說明需要向身體移動或遠離身體移動時,顯示出動作兼容性效果,即閱讀內容(執行任務)與身體運動方向一致時,身體反應更快,完成更迅速。“動作—句子一致性效應”(ACE)支持語言理解基于身體行動[12]。基于此,研究探索PM、IM、DC編碼方式閱讀不同性質語篇閱讀材料的再認和回憶效果。目前,已有研究理論觀點較多,但實證數據支撐較少,研究內容主要分布在詞語、句子,涉及語篇的研究較少,也未區分語篇的性質,沒有厘清三種編碼方式對形象類、抽象類語篇記憶的影響。那么,身體操作,即身體操作、想象操作對形象、抽象性質語篇記憶的影響有哪些差異?故為了進行對比和深入討論,實驗設計三種編碼方式閱讀形象、抽象語篇材料的再認和回憶效果差異,為提高閱讀效果和促進記憶提供新的方法策略。

二、研究過程

(一)研究被試

選擇108名學生參加試驗,所有被試對實驗目的均不知情,視力正常,無色盲,隨機分至DC(離身認知組)、IM(想象操作組)和PM(身體操作組),每組36人,男女各半。視力或矯正視力正常,無色覺障礙,完成實驗獲得禮物一份。

(二)實驗材料

在正式實驗之前,通過預實驗篩選出了實驗材料。隨機抽取100名大學生(不參加正式實驗),對實驗材料進行材料屬性、理解難度和測試題目的難度的評定。實驗材料屬性(形象、抽象性質)被試主觀報告材料屬性評判結果。材料和題目的理解難易度,用9點量表評估來判定。評定材料的單因素方差分析結果顯示,正式實驗所選用的形象材料和抽象材料在材料性質上差異不顯著(P>0.05,Eta2=0.038),難度上差異不顯著(P>0.05,Eta2=0.008),說明正式試驗使用的材料在理解難度和測試題目的難度上保持了一致性。

(三)實驗設計

采用3編碼方式(DC、IM、PM)*2材料性質(文本形象、文本抽象)被試間實驗設計。每份語篇內容涉及35個動作,并設有10道題目,答對一道題積一分,共10道題。每名被試按照實驗流程,以不同編碼方式閱讀1個語篇后完成答題,其中離身操作被試正常閱讀,沒有任何操作,身體操作被試閱讀過程中根據閱讀內容執行實物操作動作。答題成績是因變量,認知方式、編碼方式、材料性質是自變量。答題成績是因變量,編碼方式、材料性質是自變量。

(四)實驗程序

實驗分即時測試環節和延時測試環節,采用“對回憶的再認”的研究范式:編碼、干擾任務、“對回憶的再認”進行測試。延時測試環節在一周后進行,再次進行同一問題的答題測試任務,測試回憶正確率。

(五)統計方法

采用SPSS22.0統計軟件進行數據分析。

三、實驗結果

(一)即時測試環節再認結果

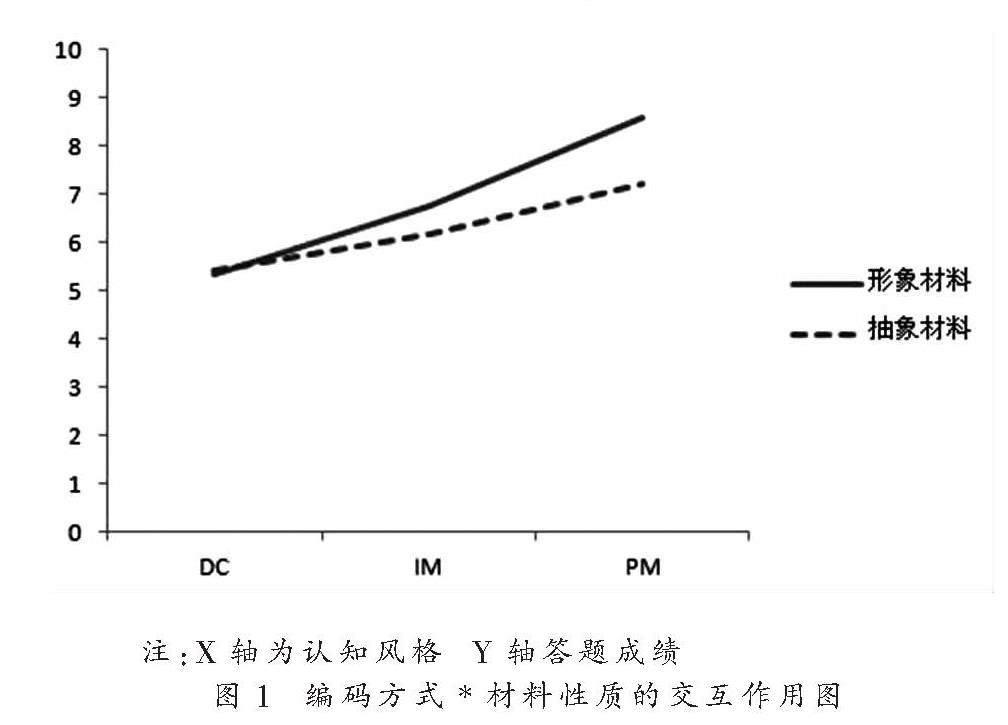

再認正確率顯示,編碼方式、材料性質的單變量方差分析,主體間效應檢驗發現,編碼方式主效應極其顯著(P<0.05,Eta2=0.418);材料性質主效應顯著(P<0.05,Eta2=0.062),被試閱讀形象材料、抽象材料答題成績差異顯著(P<0.05,Eta2=0.059)。

對交互作用進行簡單效應分析,形象材料在編碼方式上差異顯著(P<0.05,Eta2=0.521),PM編碼方式閱讀形象材料的答題成績顯著高于IM、DC編碼方式;抽象材料在編碼方式上差異顯著(P<0.05,Eta2=0.285),PM編碼方式閱讀抽象材料答題成績顯著高于IM、DC編碼方式。上述結果表明,PM、IM編碼方式閱讀不同材料都顯示出具身效應,其中PM編碼方式閱讀兩種材料的成績均是最高(見圖1)。

注:X軸為認知風格? Y軸答題成績

圖1? 編碼方式*材料性質的交互作用圖

(二)延時測試環節記憶保持結果

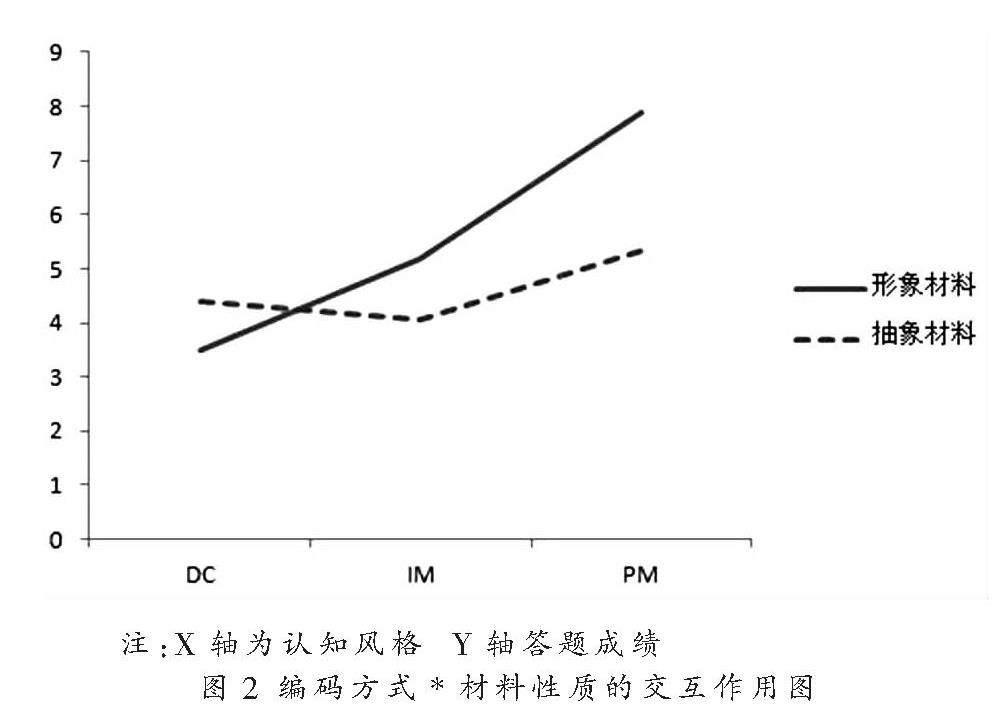

回憶正確率顯示,材料性質與編碼方式的單變量方差分析主體間效應檢驗發現,編碼方式主效應極其顯著(P<0.05,Eta2=0.368),PM編碼方式對閱讀效果的記憶保持影響更顯著;材料性質與編碼方式的交互作用顯著(P<0.05,Eta2=0.185),材料性質主效應顯著(P<0.05,Eta2=0.089),形象材料對閱讀效果的記憶保持影響更顯著。

對交互作用進行簡單效應分析,形象材料在編碼方式上差異顯著(P<0.05,Eta2=0.564),PM編碼方式在閱讀形象材料的記憶保持水平顯著高于IM、DC編碼方式;抽象材料在編碼方式上差異顯著(P<0.05,Eta2=0.135),PM編碼方式閱讀抽象材料記憶保持水平顯著高于DC、IM編碼方式。上述結果說明,PM、IM編碼方式閱讀不同材料促進記憶保持,其中PM編碼方式記憶保持水平均是最高(見圖2)。

注:X軸為認知風格? Y軸答題成績

圖2 編碼方式*材料性質的交互作用圖

四、討論

第一,從具身認知的視角來看,具身操作方式對個體的語篇記憶效果有積極的促進作用。此研究結果支持了先前研究中關于身體參與認知的觀點,即身體操作能夠提高單詞、短語、句子、語篇的理解和理解意義上的記憶[2],[12],[25]。本研究發現形象材料的語篇記憶顯著高于抽象材料,這與先前的相關研究結果一致[13-14]。動力系統理論、“動作—句子一致性效應”理論(ACE)均強調的身體參與認知促進語篇記憶。研究結果顯示,PM編碼方式的語篇記憶優于IM、DC編碼方式,這也與眾多研究結果相符[15-21],即身體操作(PM、IM)效應在語言理解中的促進作用。PM、IM編碼方式的作用在兩類材料的再認效果上具有一致性,二者的再認效果都比DC編碼方式好。這一結論與已有研究結果一致[22],理解建立在感官基礎上,因為DC編碼方式不能體驗到句子的感情色彩[22-23],也是對以往身體體驗和運動系統沒有關聯研究結論的質疑,如專業運動員比一般人具有更敏銳的知覺,說明動作表征積累促進認知[20-21],[24]。另外,IM編碼方式閱讀兩類材料促進語篇記憶的作用和身體有時以隱蔽的方式參與認知的觀點具有一致性,也印證了想象促進認知[25-26]。最后,本研究突破了將身體操作的作用僅限于閱讀理解第一層面的局限,為提升閱讀理解后的意義記憶提供了新的視角。

第二,從具身認知視域下動作操作對語篇記憶的保持效果可以看出,PM編碼方式閱讀兩類材料的語篇記憶保持效果最好,其中形象材料的語篇記憶優于抽象材料。這表明身體操作效應只針對形象材料的記憶保持,在抽象材料中的作用則相對較弱。說明了身體操作(PM、IM)的操作效應[26]。研究結果支持了感覺運動理論,原因可能是PM編碼方式的被試集中注意力在操作上,占用較少的認知資源,操作的體驗成為再認線索,促進了記憶保持[7-8],[27-28]。但是,抽象材料的閱讀記憶保持情況,雖然PM操作編碼方式得分最高,與已有研究觀點一致[29],身體操作促進空間推斷和記憶保持[17],這說明之前的理論不僅支持了身體操作促進語篇記憶的結論,也驗證了身體操作在記憶保持上的效果。但是,DC編碼方式閱讀抽象材料的記憶保持效果優于IM編碼方式,這是一個很重要的問題,是一個研究新發現。也就是說,身體操作效應只針對形象材料的記憶保持。出現這個問題可能是,由于被試當時分配了一定的認知資源進行想象操作,可能影響了記憶保持,可能與認知資源分配有關。IM編碼方式的操作任務比DC編碼方式要復雜,認知資源分配不影響相對簡單的工作記憶廣度任務,而且想象具有不可控的特點,這都可能是導致DC編碼方式的語篇記憶保持比IM編碼方式好的原因。這一結論具有重要意義,為相關領域的研究提供了新的思路和方向。

五、結論

綜上所述,通過具身認知視域下的動作操作對語篇記憶進行了研究,發現身體操作在記憶加工中起到了積極的作用。這一發現為理解記憶加工和提高記憶效果提供了重要的線索。然而,也發現本研究的局限性,本研究的被試主要是大學生,因此結論的適用范圍可能更適用于特定的被試群體,這也可能導致了研究結果的局限性。因此,還需要進一步驗證研究結果是否適用于年齡較小的被試群體,這需要進行更多的論證和研究。未來的研究可以探索不同學習風格被試在編碼方式上的具身效應差異,并進一步探索IM編碼方式的應用。需要注意的是,為了深入理解操作對認知的影響機制,未來的研究可以運用功能性磁共振成像(fMRI)、功能性近紅外光譜成像(fNIRS)、事件相關電位(ERP)等神經影像學方法,考查不同編碼方式在閱讀兩類語篇材料時產生操作效應的認知神經機制。這將為我們提供新的視角,以促進或改善腦神經異常被試的記憶水平,并為其提供操作性的干預手段。

參考文獻:

[1] Lindblom J , Alenljung B .Socially Embodied Human-Robot Interaction: Addressing human Emotions with Theories of Embodied Cognition[M]. Hershey:IGIGlobal,2015.

[2]Barsalou, L. W. Grounded cognition[J]. Annual Review of Psychology,2008(59):617-645.

[3]李其維.“認知革命”與“第二代認知科學”芻議[J].心理學報,2008,40(12):1306-1327.

[4]葉浩生,國禮羽,麻彥坤.生成與動力:具身認知研究中的互動觀[J].心理學探新,2020,40(06):483-488.

[5]Glenberg, A. M., & Restrepo, M. A.? Embodied reading in a transparent orthography [J].Learning and Instruction,2019(62):27-36.

[6]Glenberg, A. How reading comprehension is embodied and why that matters[J].International ElectronicJournal of Elementary Education, 2011(04):5-18.

[7]Barandiaran, X.E.Autonomy and Enactivism:Towards a Theory of Sensorimotor Autonomous Agency[J].Topoi,2017,36(03):409-430.

[8]O'Regan, J. K, & No?, A. What it is like to see, A sensorimotor heory of perceptual experience[J]. Synthese,2001,129(01):79-103.

[9]王卓彥,葉浩生.感覺運動模擬隱喻理論的形成與發展[J].心理學探新,2020,40(03):203-208.

[10]張必隱.閱讀心理學[M].北京:北京師范大學出版社,2004.

[11]于戰宇.動作記憶操作效應的語義加工機制.[D].長春:吉林大學,2017.

[12]Glenberg, A. M, & Kaschak, M. P. Grounding language in action[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2022,9(03):558-565.

[13]Glenberg, A. M., & Robertson, D.A..Indexical understanding of instructions[J]. Discourse Processes, 1999,28(01):1-26.

[14]Paivio, A. . Mental representations: A dual coding approach[M].Oxford:Oxford University Press,1986.

[15]Glenberg, A. M., & Kaschak, M. P.? Grounding language in action[J].Psychonomic Bulletin & Review, 2002,9(03): 558-565.

[16]Masumoto, K., Yamaguchi, M., Sutani, edl. Reactivation of physical motor information in the memory of action events[J]. Brain Research,2006, 1101(01):102-109.

[17]Senkfor, A. J., van Petten, C., & Kutas, M.Enactment versus conceptual encoding: Equivalent item memory but different source memory[J]. Cortex, 2008,44(6):649-664.

[18]曲方炳, 殷融, 鐘元, 等.語言理解中的動作知覺:基于具身認知的視角[J].心理科學進展, 2012,20(06):834-842.

[19]蘇得權, 鐘元, 曾紅, 等.漢語動作成語語義理解激活腦區及其具身效應:來自fMRI的證據[J].心理學報, 2013(11) :1187-1199.

[20]Allen, R. J., & Waterman, A. H. How does enactment affect the ability to follow instructions in working memory? [J]. Memory & Cognition, 2015,43(03):555-561.

[21]何冰艷, 向蓉, 徐旭.肢體動作對隱喻動詞短語理解的啟動效應研究[J].重慶理工大學學報(社會科學), 2023(04):146-156.

[22]Glenberg, A. M, & Robertson, D.A.Symbol grounding and meaning,a comparison of highdimensional and embodied theories of meaning[J]. Journal of Memory and Language,2000(43): 379-401.

[23]李榮榮,麻彥坤,葉浩生.具身的情緒:情緒研究的新范式[J].心理科學,2012,35(03):754-759.

[24]Mahon, B. Z.The burden of embodied cognition. Canadian Journal of Experimental Psychology, 2015,69(02): 172-178.

[25]葉浩生.身體的意義:從現象學的視角看體育運動的認識論價值[J].體育科學,2021,41(01):83-88

[26]Wilson, M. Six views of embodied cognitions[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2002(09): 625-636.

[27]葉浩生.身體的意義:生成論與學習觀的重建[J].教育研究,2022,43(03):58-66.

[28]李廣政,王麗娟. SPT效應的自動突顯機制:來自輸出監測的證據[J].心理學報,2016,48(03): 238-247.

[29]Glenberg, Arthur M.,Gutierrez, Tiana,Levin, Joel R.,edl. Activity and imagined activity can enhance young childrens reading comprehension[J].Journal of Educational Psychology,2004(96): 424-436.

責任編輯:周瑜

On the Effect of Action Manipulation on Discourse Memory from the Perspective of Embodied Cognition

WANG Hui1a, GONG Chaoming2, YU Zhanyu1b

(1a. Jiangsu Normal University Kewen College, Xuzhou 221000, Jiangsu, China; 1b. Jiangsu Normal University School of Educational Science, Xuzhou 221000, Jiangsu, China; 2. Xu Hai College, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221000, Jiangsu, China)

Abstract:Embodied cognition theory, based on perception and movement, attaches great importance to the integration of brain, body and environment in the cognitive process. Guided by the generative cognition theory, dynamical system theory, sensorimotor theory and sensorimotor simulation metaphor theory, the current research reveals that the body movement experience has a positive effect on the comprehension and memory of words and sentences. This study adopts the researching paradigm of "recognition of memories", and compares the effects of disembodied cognition, physical manipulation and imaginary manipulation on the recognition and memory retention of figurative and abstract text materials, with the purpose of finding out whether the embodied effect may vary according to the nature of reading materials. The result shows that the effects of physical and imaginative coding modes are consistent across the two types of materials, with a recognition accuracy better than that of disembodied coding modes, and the bodily manipulation encoding modality may bring us the highest rate of correct memory retention for the reading discourses of both the two types. Therefore, this study can provide new methodological reference for improving the level of discourse reading recognition and memory retention.

Keywords:embodied cognition; discourse memory; recognition; memory retention;